动态能力视角下政府数字化转型的影响机制

作者: 汤志伟 韩啸

摘要:现有研究鲜有深入分析能力对政府数字化转型的影响机制。本文引入动态能力理论,通过混合研究设计检验不同能力对政府数字化转型的作用,剖析不同能力及其组合的具体影响。首先,本文通过固定效应模型分析发现,数字领导能力、数据治理能力与部门协同能力等七项能力均显著正向影响政府数字化转型效果。其次,使用定性比较分析法发现不同的能力组合推动高水平政府数字化转型的实现路径,即高位推动型、协同创新型与生态系统型。

关键词:动态能力;政府数字化转型;面板数据;条件组态;混合研究方法

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)02-0102-12

在当前国家治理体系和治理能力现代化战略中,依托信息技术提升治理效能越来越受到政府部门青睐。从2019年10月党的十九届四中全会首提“数字政府建设”到2022年6月国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,经由政府数字化转型实现治理现代化,已然达成共识。在这场全国性实践中,各级政府花费巨资引进各类技术,寄希望于通过技术应用实现对传统组织的升级再造。然而,先进技术并不一定带来政府数字化转型成功,还有可能引发技术增负[1]、数字形式主义[2]、技术效率悖论[3]等问题。既有研究倾向于从结构主义的视角对政府数字化转型的影响因素进行阐述,忽视了数字化转型内嵌于服务型政府建设之中[4],地方政府面对“复式转型”容易因能力不足而产生行动偏差这一问题。从实践来看,政府数字化转型是一个迭代解决现实问题的过程[5]2,技术应用只是“表”,通过技术同化、流程再造等实现组织形态变革才是“里”。因此,探寻地方政府是否具备支撑目标实现的能力,以及不同的能力配置策略是否会产生差异化效果,有助于深入理解政府数字化转型的内在机制。为此,本文以动态能力理论为基础,提出分析框架。通过固定效应模型对110个城市2018-2021年间的面板数据进行分析,识别出各项能力的净效应;然后,使用模糊集定性比较分析法对不同能力组合的复杂非线性互动进行分析,以判断其联动匹配效应。

一、文献综述

为应对VUCA时代产生的“棘手问题”,许多国家相继推出政府数字化转型方案。美国发布《数字政府服务》《数字政府:构建一个21世纪平台以更好地服务美国人民》,英国出台《政府转型战略(2017—2020)》,加拿大发布《数字加拿大150(2.0版)》,新加坡发布《智慧国家2025》。如何推动政策方案落地实施成为研究重点,学界围绕政府数字化转型中的阻碍因素、促进因素与逻辑机制展开研究。

(一)政府数字化转型的阻碍因素

政府数字化转型具有复杂性、系统性和长期性等特征,容易受到技术升级、领导换届、法律规制和预算削减等因素影响[6]。来自挪威的案例发现,虽然政府数字化转型离不开公私合作,但在该过程中政府出现过度依赖私人供应商、缺乏技术认知、缺少沟通交流、领导力不足等问题,从而导致政府数字化转型失败[7]。本文基于中国案例分析发现,在政府数字化转型过程中顶层设计不足、缺乏适应性与协同性、职责体系与治理要求不匹配等因素是导致转型失败、行动搁浅的主要原因[8]。政府数字化转型原本是为了提升治理效能,却在实践过程中因为技术不确定性、复杂性等因素生产出大量新问题[9]。

(二)政府数字化转型的促进因素

这类文献主要从政府内部和外部两方面展开讨论。聚焦政府内部因素的研究围绕组织资源、结构功能、胜任力等展开讨论,指出优质的公共数据、充足的财政支持、专业化人才、领导重视等是促进政府数字化转型的重要因素[10-11]。数字领导力[12]与公务员数字素养[13]对数字政府建设至关重要。这类文献围绕外部因素进行分析发现,同侪竞争、府际学习、需求压力是推动政府数字化转型的促进因素[14]。

(三)政府数字化转型的内在逻辑

这部分研究目标不在于探索发现影响政府数字化转型的具体变量,而是试图通过对其实践过程的把握以理解政府数字化转型的内在逻辑。例如,这类文献研究指出,政府数字化转型由四重逻辑共同推动,即以人民为中心的价值逻辑、创新驱动的技术逻辑、有效治事的效能逻辑和规则引领的制度逻辑[15]。于君博通过双案例研究发现,在政府数字化转型过程中,除行政主导逻辑外,还存在市场主导型建设模式[16]。孟天广基于数字治理生态逻辑提出以建设协同演进的生态系统为数字政府最终目标[17]。

既有研究勾勒出丰富多彩的政府数字化转型实践图景,提出富有洞见的研究发现,也留存几点研究空间。第一,现有研究多运用TOE框架对组织、技术和环境维度的变量进行分析,虽有一定解释力但始终未能抓住能力这一组织变革的关键因素,无法回答“一个技术包,两种应用结果”问题。第二,既有研究虽然逐渐意识到能力对政府数字化转型的重要影响,但鲜有研究回答政府数字化转型需要什么能力以及如何进行能力配置的问题。第三,目前文献大多使用回归分析和案例研究进行机制分析,虽然可以发现变量的边际净效应,却无法回答变量间潜在的联动匹配效应问题。

二、理论基础与假设提出

(一)动态能力理论

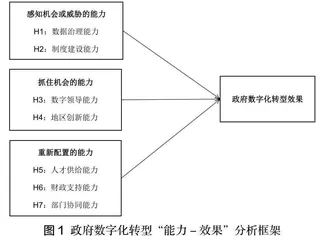

政府能力不是机械、静态的,需要随着外部环境变化实现动态升级。面对任务环境变化,为什么有的地方政府能够系统调整,重构能力以胜任数字化转型任务,有的却无法做到呢?本文借鉴动态能力理论构建分析框架。Teece把动态能力定义为“组织整合、建立、重构组织内外部资源以应对快速变化环境的能力”[18],包括感知能力、抓住机会的能力以及重新配置的能力[19]。具体而言,感知能力反映了组织对外部环境所蕴含的机会或威胁的预见性、判断力;抓住机会的能力则是组织在面对外部环境的机会和威胁时,能够通过资源调用、策略变化等实现对机会的把握;重新配置或转型的能力指通过强化、整合等方式,重新配置组织拥有的有形和无形资产,以便长期保持竞争优势的能力。

(二)动态能力理论的适用性

动态能力理论为分析政府数字化转型的影响机制提供了科学的理论视角。政府数字化转型是一把“双刃剑”,既带来了机遇,也带来了挑战,需要通过能力调整来克服实践中出现的各类问题。例如,通过搭建制度保障机制、政企合作机制等破解转型面临的负面效应与资源局限[20],升级整体伦理能力以应对数字化转型中的伦理冲突[21]。借助动态能力理论,从感知、抓住和重新配置三个维度展开讨论,有利于深化认识。学界意识到动态能力理论对公共管理议题的强大解释力,有研究讨论了动态能力对政府网络舆情应对[22]、政府数据开放水平[23]的影响。

(三)提出研究假设

感知机会或威胁的能力是指地方政府对数字化转型蕴含机会或威胁的判断力,包含数据治理能力、制度建设能力两个二级变量。数据治理和制度建设是组织对外部态势感知的基础,高质量的数据治理有助于从中识别机会与威胁。例如,根据对城市犯罪数据的时空分析,确定不同季节、不同时间的“高风险”犯罪区域动态配置警力资源[24]。另外,如果缺乏必要的制度支撑,不同层级、不同部门的协作成本会显著提升。可见,数据治理能力、制度建设能力会直接影响地方政府数字化转型效果,据此,提出假设:

H1:数据治理能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H2:制度建设能力显著正向影响政府数字化转型效果。

抓住机会的能力指地方政府在面对数字化转型的机会与威胁时,能通过资源调用、策略变化等方式实现对机会的把握,包括数字领导能力和地区创新能力两个二级变量。数字时代,政府的业务流程、组织结构正被重新定义,管理者是否具备数字领导能力对政府数字化转型是否成功具有重要作用[25]。另外,政府数字化转型是一项对原有组织流程进行再造与变革的系统工程,需要依靠创新能力才能达到事半功倍的效果。故提出假设:

H3:数字领导能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H4:地区创新能力显著正向影响政府数字化转型效果。

重新配置的能力是指地方政府为实现数字化转型目标,通过升级、整合等方式对资源进行重新配置的能力,包括人才供给能力、财政支持能力、部门协同能力三个二级变量。专业技术人员的匮乏是地方政府在数字化转型过程中暴露出的共性问题,政府财政资源充裕与否对其转型效果亦有影响。此外,部门协同能力大小是影响政府数字化转型效果的重要因素,制约政府数字化转型的瓶颈在于“协同”[5]3。据此,提出假设:

H5:人才供给能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H6:财政支持能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H7:部门协同能力显著正向影响政府数字化转型效果。

三、研究设计

(一)研究方法选择

本文运用回归分析与定性比较分析两种研究方法对数据进行分析。具体而言,使用回归分析识别不同能力变量在总体中对政府数字化转型效果的边际净效应;运用定性比较分析探究不同能力组态对政府数字化转型效果的联动匹配效应。

(二)变量测量与数据来源

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》强调数字政府建设要坚持以人民为中心,始终把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点[26],因此,本文选择使用国家市场监管总局发布的“公共服务质量满意度”作为因变量的测量数据。自变量中的“数据治理能力”借鉴《中国地方政府数据开放报告》中“政府数据开放综合指数”进行测量;自变量中的“制度建设能力”选择检索地方政府出台涉及政府数字化转型的制度文件数量进行测量;对“数字领导能力”的测量,借鉴张叶青的研究成果[27],选取数字化相关关键词在政府工作报告中出现的次数加1后取对数;“地区创新能力”的测量数据来自《中国城市统计年鉴》中“地区专利申请量”;“人才供给能力”的测量数据选择《中国城市统计年鉴》中“每万人大学生数量”;“财政支持能力”的测量数据来自地方政府每年发布的《国民经济和社会发展统计公报》中“政府一般预算内支出占GDP比重”;“部门协同能力”测量数据来自《中国地方政府互联网服务能力发展报告》中的“数字化服务供给能力”数据。选择人口密度、互联网普及率、民生支出水平作为控制变量,变量测量方法与数据来源见表1。为克服可能存在的内生性,对自变量数据进行滞后一期处理。

(三)描述性统计与数据校准

本文收集了110个主要城市2018~2021年间的数据,从表2描述性统计可知,各地政府数字化转型效果均值为78.42分,标准差表明政府间存在明显差异,各地政府在数据治理能力、数字领导能力、地区创新能力以及部门协同能力等方面也存在较大差异。

在模糊集定性比较分析中,研究者需要对各个变量进行校准,使其数值分布在0~1之间,方便后续简化和比较,借鉴已有研究做法[28],校准后的情况如表3所示。

四、实证研究发现

(一)回归分析

根据表3给出的固定效应模型分析结果,在M1~M3中单独分析了三类能力对政府数字化转型效果的影响,在M4~M6中则对能力间两两组合展开讨论,M7全部纳入三类能力共7个自变量后讨论其对因变量的影响。具体而言,M1检验了“感知机会或威胁的能力”,结果表明,数据治理能力(0.265***)、制度建设能力(0.132**)与政府数字化转型效果显著正相关。M2检验了“抓住机会的能力”与政府数字化转型效果的联系,分析显示,数字领导能力(0.166**)、地区创新能力(0.270***)均会显著正向影响政府数字化转型效果。M3单独检验了“重新配置的能力”,结果表明,人才供给能力(0.166**)、财政支持能力(0.190***)、部门协同能力(0.208***)与政府数字化转型效果显著正相关。在M4~M7中,除制度建设能力(0.096)在M6中未通过检验外,其余自变量均与因变量显著正相关,表明各项能力对政府数字化转型效果的影响具有显著性、稳健性,研究假设M1~M7均通过检验。