全过程人民民主视域下村民自治制度的优化研究

作者: 章荣君

摘要:全过程人民民主要求在实践中将民主贯穿于每一个环节,重在强调全过程,这是全过程人民民主的基本要求。以此来看,村民自治中的“民主决策”和“民主管理”两个环节恰恰在实践中无法保障民主的充分实现,为此需要嵌入协商民主机制。而在全过程人民民主的精神要义上,它要求在民主实践过程中,不受外界干扰,村民能够积极主动参与村庄治理的全过程,实实在在地实现人民当家作主。就此而论,村民自治由于常常受村两委关系、乡村关系以及受村民政治参与的效能感差等因素的影响,在很大程度上并不能充分实现村民的当家作主,因此需要用“权责清单”来合理划分乡村关系、两委关系并且用“微自治”机制来提升村民政治参与的效能感。由此才能优化村民自治制度,从而为全过程人民民主在村民自治中得以彻底执行提供制度保障。

关键词:全过程人民民主;村民自治;协商民主;权责清单;微自治

中图分类号:C91 文献标识码:A 文献编号:1004-3160(2023)04-0072-10

一、文献梳理与问题的提出

村民自治较早引起学术界关注的重要原因是农村基层实现了村干部的直接选举,这一民主形式在相当长的一段时间里成为国内外学界研究的热点。在国内,徐勇全面分析了村民自治的全貌,认为村民自治是克服家庭联产承包责任制下农村基层管理问题的产物,自此在整个学术界掀起了研究村民自治的热潮。[1]27当时的学术界对村民自治持有不同的观点。在肯定论的阵营中,徐勇等认为村民自治“不仅是民主政治建设在农村的一大进步,而且标志着农村治理模式的创造性转换”。[1]31在怀疑论的阵营中,党国英等认为“无论村民还是政府都对民主政治的知识极其缺乏,乡村民主政治的发展在相当长的时期内将是很不规范的。”[2]郭正林认为“农民还是一盘散沙,民主选举很难把分散的农民吸引到投票站来集中投票,基层腐败和干群关系等问题也都没有解决。”[3]对此,张静认为“国家政权建设”并没有在公共权威和村民间建立真正的现代性关系,“村民仍然在很大程度上停留在权威性自治的控制之中,不仅是‘自治’的不足,也是国家政权建设的不足,因为后者没有有效地保护前者存在的基础性条件——公民权的实现。”[4]

在国外,欧博文(Kevin O`Brien)认为富裕村庄的村民自治更容易实现,村民自治效果与经济发展水平具有直接的正相关性。[5]而罗伦丝(Susan V. Lawrence)和戴慕珍(Jean C.Oi)否定了经济发展与村民自治的正相关关系。[6,7]史天健(Tianjian Shi)则认为经济发展程度与村民选举实施程度之间呈曲线相关的关系。[8]而杜克大学的牛铭实(Emerson Niou)认为一个村的经济状况与村委会选举是否采用差额选举没有关系。[9]此外,柯丹青(Daniel Kelliher)等人认为由于中国国家与社会的同构性,村民自治是国家与社会互动的产物。[10]墨宁(Melanie Manion)等人认为村民选举是被组织起来的,其投票结果是可以预测的。[11]这些研究尽管有一定见地,但是都没有具体分析村民自治结构,仅就外围因素对村民自治的影响进行分析和讨论。

在村民自治的内部结构上,学术界认为自下而上的村民选举嵌入到自上而下的传统权威结构中,形成了村庄政治二元权力对立,最终产生了“两委”关系的矛盾。[12,13]董江爱等人认为村支书和村主任“一肩挑”是解决“两委”关系矛盾的路径。[14]但白钢等人对“一肩挑”予以否定,认为“两委”一体化不是理性的选择[15],而徐增阳等认为“一肩挑”取得了一定成效,但不能从根本上解决问题。[16]其实“一肩挑”虽然解决了一些问题,却模糊了“党务”与“村务”的界限。阿魄曼(Björn Alpermann)等认为要处理好乡村关系和两委关系就必须使这两组关系法治化。[17]但这种做法要启动法律的修改,执行成本太高。对于村民自治的内部结构,仝志辉认为村民自治注重选举和精英决策的制度安排,其实质是扭曲的[18]。卢福营等探讨了后选举阶段的民主机制创新[19]。戴玉琴提出四个民主发展的非均衡性[20]。徐勇等积极探讨村民自治的有效实现形式[21]。国外学者分析认为选举能改善村庄治理并能替换掉不合格的领导人[22][10]。还有学者认为村民自治的选举民主并未导致乡村“善治”,反而会导致“恶人治村”[23,24]。蔡晓莉(Lily Tsai)认为选举并不能带来“善治”,但非正式制度能够提高村干部的责任感[25],正式制度能够提高村庄治理能力[17]。显然单纯依靠改善选举来化解乡村治理危机是苍白的,只有通过全过程人民民主优化村民自治,才能将民主的本质要求和精神要义融入其中,真正实现村民当家作主。

综上所述,现有研究已经洞察到影响村民自治结构的要素,甚至新近研究中已有学者提出村民自治的有效实现形式,并在此基础上提出细化治理单元、党组织领导创新发展等典型探索。但是这些研究并未从全过程人民民主的角度进行探讨。尽管全过程人民民主是习近平总书记2019年11月在上海长宁虹桥街道古北市民中心考察时提出的:“我们走的是一条中国特色社会主义政治发展道路,人民民主是一种全过程的民主。”在庆祝建党100周年大会上,习近平总书记再次强调要“发展全过程人民民主”[26]。本文将以“全过程人民民主”这个民主话语来看我国农村基层的民主自治,审视村民自治在实际运作中的进一步优化。我们知道村民自治的核心要素是“三个自我”(“自我教育、自我管理、自我服务”)和“四个民主”(“民主选举、民主决策、民主管理和民主监督”),在具体的实践中,全过程人民民主这个崭新的民主话语更多的是指实践意义上的民主,因为“全过程人民民主”最初是习近平总书记在考察上海虹桥街道基层治理这样一个实践的场域背景下提出来的,因而对全过程人民民主的理解应更多地朝向实践向度的民主,它是基层发生的、实践取向的民主形态[27]。为什么从全过程人民民主来看,村民自治需要进一步优化呢?在实践中,现有的《中华人民共和国村民委员会组织法》明确规定,村民委员会每届任期五年,并且由村民直接选举产生。村庄公共事务通过村务监督委员会监督实施。虽然相关法律也规定了少数服从多数,实现村务公开等基本要求,但是在农村基层,小官巨贪现象屡见不鲜。这就需要以全过程人民民主对村民自治进行优化,从而杜绝农村基层腐败问题的产生。

二、全过程人民民主的实践层面对村民自治的新要求

在讨论“全过程人民民主”这个新的民主话语对村民自治的要求之前,首先就要理解全过程人民民主的内涵。从现有研究来看,其内涵主要有两个层面。

(1)着力从理论角度的规范意义上讨论全过程人民民主的内涵。比如认为全过程人民民主回答了人民如何“进入国家”的问题,其主要通过各种有效的制度保障和实现人民当家作主[28]。另外,有学者认为全过程人民民主是人民民主价值与制度框架在操作层面的具体运用,即通过利益需求满足、透明公开参与、理性协商共商、监督制约等全过程的民主机制落实人民当家作主[29]。桑玉成认为协商民主是全过程人民民主的重要组成部分,与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督共同构成全过程人民民主的完整链条[30]。亓光认为巩固人民民主的各项具体制度优势并在此基础上实现效能普遍化的关键,是始终将“为人民执政、靠人民执政”统一于治国理政的各个环节中[31]。而鲁品越认为全过程人民民主就是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一,通过一系列的制度环节形成人民的集体意志,进而将人民的集体意志转变为国家的法律与政策,再对其进行实践检验并不断改进,实行全过程监督[32]。(2)在实践的意义上探讨全过程人民民主的应用价值或在实践经验中提炼出全过程人民民主的内涵。全过程人民民主在具体的应用领域上,不同的学者也提出不同的见解。比如认为全过程人民民主对于公共政策科学化、民主化以及提升政府治理能力具有价值[33];全过程人民民主理念对于居民自治的理论深化,对于治理重心下移、完善社区自主治理机制以及提升社区治理能力具有现实意义[34];唐玉从浙江经验中提炼出一种“以民主促民生、以民生建民主”的全过程人民民主的实践路径[35]。

由上述内容可知,对于什么是全过程人民民主,不同的学者从不同的角度解释往往见仁见智。本文从实践出发,以全过程人民民主为视域观察中国农村基层民主制度即村民自治制度,探究其运作过程的现实问题。前文中关于全过程人民民主的解释,学者们总是与自己的学术研究联系起来加以界定,这样不免有些走偏而不具有普适意义。鉴于此,我们认为所谓全过程人民民主,它是人民民主的简称,是中国特色的民主模式,它在最普遍的意义上应该是在选举、治理、监督三个环节上都有公民的充分参与,能够充分体现人民当家作主。比如现实中的公民选举、公民听证、人民监察等都是这三个环节在具体问题上的体现。所以当我们结合具体的案例来研究全过程人民民主时不能一叶障目,只是研究全过程人民民主的某一个方面,更应该将全过程人民民主的“全过程”讲清楚,关注到全过程人民民主的普适意义。

基于前文对全过程人民民主内涵的普适性界定,我们将以此来审视村民自治实践,明晰村民自治的优化方向。一如前述,全过程人民民主需要公民在选举、治理和监督三个环节的充分参与,以此来实现公民民主权利,从而保障人民当家作主。而村民自治就是根据《中华人民共和国村民委员会组织法》的立法精神,“为了保障农村村民实行自治,由村民依法办理自己的事情,发展农村基层民主,维护村民的合法权益,促进社会主义新农村建设,根据宪法,制定本法”,也就是说,村民自治是从根本上让村民自己管理自己的事儿,是村民自己当家作主,发展农村基层民主。因此村民委员会的属性在组织法中也说得很清楚——村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。而在具体的实践中,这“四个民主”中民主选举通过几年一次的选举活动来进行,尽管很多村庄的民主选举存在一些问题:比如贿选、拉选票、走过场、伪造选票、虚报选举票等等,但总的来说,它还是在实践中进行了。民主监督由村务监督委员会这一村级机构来完成,在具体实施过程中也有一些问题,比如村务监督委员会与村委会利益共谋而产生腐败。但不管怎么说,民主监督也在实践中推行了。但是在村民自治中的具体治理环节即民主决策和民主管理上,由于决策程序的密闭或者有意遮掩,村民对村庄的公共决策无从知晓,村庄的公共事务管理几乎都是由村庄精英们决策管理,村民被排除在外,村民应该享有的民主权利被悬置。从全过程人民民主的要求实践层面来看,村民自治只是在部分过程如选举和监督中在一定程度上实现了民主,而在治理过程中并没有实现或者根本无法实现民主,这样就造成村民自治与全过程人民民主尚有一定差距。

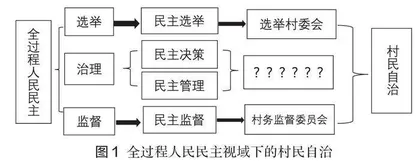

由图1可知,全过程人民民主要求村民自治在选举、治理和监督的每一环节都要实现民主,继而对应实现“四个民主”。这“四个民主”中每五年一次的村委会选举解决了民主选举的问题,也就是选举民主。村务监督委员会行使民主监督的权利,对村务和财务进行监督。唯独治理过程中的民主决策和民主管理在实践中无法落地,这在事实上并不符合全过程人民民主的要求。

那么全过程人民民主对村民自治具有怎样的要求呢?“我们可以将这个民主的概念进一步扩展为权力获得(access of power)、权力行使(exercise of power)和权力监督(supervision of power)。就村民自治而言,若在这三个方面都实现了民主,那么在其整个运行过程中都能够有效实现民主。由此可见,在现有制度框架中,民主选举通过选举民主来运行,民主监督通过村务监督委员会来执行,在中间的民主决策和民主监督则没有依托而悬空于民主的真实性,无法通过具体的机制来完成民主的真正诉求。”[36]可见全过程人民民主对村民自治的要求就是实现“全过程”的民主,也就是在村民自治的每一个环节都能够有村民的参与,充分保障村民当家作主的权利,实现村委会权力获得、权力行使和权力监督一条龙的民主。

那么紧接着一个新的问题产生了,虽然民主决策和民主管理没有落地,但村民委员会按照现有规定应当采取少数服从多数的民主决策机制和公开透明的工作原则,由此实行的村务公开、财务公开能否等同于决策和管理过程的民主呢?事实上并非如此。在现实中,很多村委会通过决策程序的密闭性或故意遮掩,将村民排除在村民自治的实质性过程之外,村民无法参与治理过程,村民自治被异化为“村官自治”,全过程人民民主更是无从谈及。此时即便实行村务公开、财务公开,其公开的真实性也会饱受村民质疑。因此,问题的关键还是在于村民自治的决策与管理环节缺少有效的村民参与机制,这才是全过程人民民主对村民自治提出的最为客观精准的要求。