生活治理:农村人居环境整治行动及其解释

作者: 赵勇 慕良泽

摘要:农村人居环境整治是实现乡村全面振兴与中国式现代化的重要内容。党的十九大提出开展农村人居环境整治行动,党的二十大再次作出部署:深入推进环境污染防治,推进城乡人居环境整治。在乡村公共治理场域,国家、乡村社会和农民作为重要的结构力量与实践主体,共同推动农村人居环境整治行动。S省农村人居环境整治实践说明:依托国家高位推动、地方政府专项部署与生活场域机制构建的耦合作用,农村人居环境整治行动逐步深入农民日常生活,实现与农民以家户为核心的生产生活方式“对接”。在这一过程中,国家治理资源遵循“中国式现代化”的发展逻辑,持续重塑农民生活空间,以家户为治理单元规范农民生活秩序,并通过现代化改造形塑农民生活实践,进一步赋能农民主体参与,从而建立起治理的长效机制。

关键词:农村人居环境;整治行动;生活治理;中国式现代化

中图分类号:D6 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)04-0082-12

一、问题提出与文献梳理

党的二十大报告提出,坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点[1]。农村人居环境整治是实现农民对美好生活向往的重要保障,更是实现乡村全面振兴与中国式现代化的重要内容。2021年12月5日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》,提出要深入学习、全面推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验,以农村厕所革命、生活污水、垃圾治理、村容村貌提升为重点,全面提升农村人居环境质量,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽中国提供有力支撑。[2]党的二十大再次作出部署:深入推进环境污染防治;推进城乡人居环境整治。

在乡村公共治理场域,国家、乡村社会和农民作为重要的结构力量与实践主体,共同推动农村人居环境整治行动深入开展。然而,有些地方在农村人居环境整治中出现“政府干、农民看”的实践困境,农民成为旁观者。因此,新时代乡村公共治理如何有效调适国家治理逻辑与农民生活逻辑的内在张力,如何在国家积极介入背景下有效调动农民参与的积极性,上述问题促成了本研究的展开和深入。

在国家治理现代化背景下,农村人居环境整治行动成为新时代乡村公共治理的重要议题。围绕此议题,学术界取得了较为丰富的研究成果,主要涉及以下三个方面:

其一,基于“乡村社会现代化”研究视角。从环境社会学看,传统农耕社会是一个小范围内保持物质与能量循环稳定的有机体。其中,传统生产生活方式自然延续、国家道德倡导与农民内在生活规范,三者构成农村生产生活废弃物循环利用的内在推动力[3]。现代化促使农村逐步从生存型社会向生产型社会过渡,无机物产品的大量生产与消费导致农村人居环境问题日益凸显。这不仅是一个经济或技术层面的环境问题,更是一个多层次、结构化的乡村社会发展问题。“乡村社会现代化”框架为研究农村人居环境整治提供了分析视角,但并未深入研究乡村社会现代化进程中国家的重要推动作用。

其二,基于“国家治理”研究视角。农村人居环境整治行动遵循科层关系下的行政推进,依托政绩导向的压力型体制、“条块化”组织体系与技术官僚开展整治行动[4]。步入新时代,以党政治理结构为运作核心,以政治任务为主要目标、以党规党纪为约束、以技术治理为驱动的一种泛科层化的新“压力型体制”逐渐成形[5]。为有效统合科层体制下相对分割的条块结构,领导小组机制借助政治压力传导、职责结构调整与协作风险控制,逐步强化了条块联动[6]。同时,“项目下乡”作为推动农村人居环境整治的基本手段,需要科层体系与乡村社会有效衔接,以此提升治理效能[7]。从“国家治理视角”看,国家作为推动农村人居环境整治的主体,自上而下推动治理资源输入乡村社会。但是,传统乡村日常生活的物质基础与农民行为惯性等因素较少纳入国家治理视域。

其三,基于“农民日常生活”研究视角。相关研究认为,乡村日常生活是常态性、基础性和稳固性的社会生活,不易撼动[8]。其中,农民日常生活结构是开展乡村治理的实践基础,更是国家“硬规则”与“软治理”的耦合场域,凸显日常生活的政治意蕴[9]。同时,从生活场域的实际问题出发,有研究试图从“农民集体不作为”“治理过密化”等层面探讨农村人居环境整治的生活逻辑[10-11]。

笔者对上述研究的梳理发现,既有研究主要聚焦于宏观性的国家社会转型与微观性的农民日常生活,并未形成中观场域的研究框架。同时,农村人居环境整治是国家、乡村社会与农民的互动调适过程,需要在国家治理现代化背景下理解农民日常生活的现代性特征。其中,农村人居环境整治行动具有中国式基层治理现代化的基本特征,又彰显出国家对改善农民生活条件的现实关怀。基于此,本研究试图建构“生活治理”中观解释框架,通过剖析农村人居环境整治行动的实践过程,将国家治理与农民日常生活有效联结,进一步阐释农村人居环境整治行动的政治意蕴与实践逻辑,并对“如何实现农村人居环境治理有效”这一乡村公共治理问题作出尝试性回答。

二、整治行动与分析框架

(一)整治行动

在党中央、国务院决策部署下,全国各地积极开展农村人居环境整治行动。从全国范围来看,农村人居环境整治呈现出地域性、非均衡性和复杂性。比较而言,中部农村地区保留着较为完整的村庄样态,公共事务上附着较为复杂的人情关系,村庄内部的情感、关系、权力和利益等要素交织于农民日常生活交往中。此外,由于中部地区的地理环境具有过渡性特征,农村人居环境问题涉及面广,整治难度较大。

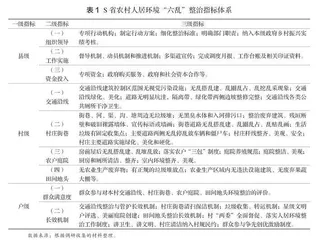

乡村振兴战略为农村人居环境整治行动指明了方向。经过农村人居环境整治三年行动,农村人居环境质量得到明显改善,但与人民美好生活需要还有差距。2021年12月,农村人居环境整治提升五年行动接续实施。从地方层面看,中部地区S省将2021年确定为农村人居环境整治提升行动的开局之年①,以此确保各项重点任务如期完成,各项整治措施落到实处。2021年4月29日,S省开展农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动,围绕“交通沿线”“村庄街巷”“田间地头”“农户庭院”四个重点区域,针对“乱搭乱建”“乱堆乱放”“乱扔乱倒”(以下简称“六乱”)六个重点问题开展专项整治。伴随农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动的动员部署与持续推进,各地市、各县区强化组织领导与部门协作,压实领导责任,动员群众参与,引导农民养成良好生活习惯。同时,各地区逐步建立城乡一体化保洁机制,实施奖惩激励机制,积极探索群众监督机制,常态化推进乡村清洁行动。

自农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动开展以来,中部S省100多个县(市、区)近2万个行政村聚焦四个重点区域,针对六个重点问题,累计投入资金28.6亿元②。工作层面形成“以县为战、以村为体、以户为基”的工作机制。同时,督导层面形成跨级督导、暗访督查、现场推进会、视频曝光等全方位督导机制。基于此,多县(市、区)因地制宜地构建了相对健全的长效机制。例如,“爱心超市”积分兑换、门前“三包”、红黑榜、最美庭院和星级文明户评选等激励机制。从整治成效看,S省农村人居环境得到明显改善。其中,行动效能主要表现为村庄环境由“脏乱差”向“洁净美”转变、农民群众由被动参与向积极参与转变、工作机制由专项行动向长效治理转变。

(二)分析框架

作为农村公共产品,农村人居环境与农民日常生活深度互嵌,呈现出私人性与公共性的叠加样态。从治理实践看,农村人居环境整治是国家对农民生活的现代化治理,蕴含民生政治新内涵[12]。伴随中国社会主要矛盾的转化,党和国家的治理目标逐步以满足人民的美好生活需要为取向。在此背景下,乡村公共治理的生活转向基于国家积极介入与政府有效治理的实践背景,通过国家对农民生活的嵌入式治理,彰显国家治理实践与农民诉求表达的政治意蕴。因此,国家治理逻辑与农民生活逻辑的内在张力需要一个中观治理视角加以检视。比较而言,中观视角注重整体主义和个体主义之间的连续与“过渡”,能够有效地将微观实践和宏观价值、居民认知等要素有机联系起来[13]。

作为国家推进乡村治理现代化的重要切面,日常生活场域不仅是国家政策介入农民生活的实践空间,更是满足农民美好生活需要的基本单元。比较而言,以往研究对“生活治理”更多聚焦于“制度生活”“党建引领”“制度变迁”“生活国家”等视角。基于此,本研究试图建构农村人居环境整治行动的“生活治理”中观分析框架,以中国式基层治理现代化为实践背景,以农民日常生活为实践场域,以农村人居环境整治行动为实践脉络,试图阐释国家治理逻辑与农民生活逻辑之间的结构张力。从互动过程来看,这一分析框架主要聚焦国家高位推动、地方专项部署和农民主体参与三个维度。具体而言,在高位推动层面,国家通过何种方式实现农村人居环境整治行动的有效推进,进而将国家治理势能纵向传导到基层社会;在专项部署层面,地方政府借助何种体系化的动员机制和工作机制,实现农村人居环境整治的层层推动,层层落实;在主体参与层面,农村人居环境整治行动如何建构长效机制,进而保障治理效能的长效化与制度化。依托国家治理势能导入、地方政府治理实践与生活场域长效机制构建的耦合作用,国家治理资源有效嵌入农民日常生活。通过对这一过程机理的分析,试图剖析国家对农民生活的现代化治理逻辑。也可以说,国家借助科层组织体系推动农村人居环境整治行动全面开展,直达农民生活场域,并与农民生活持续互动与调适,不断回应农民美好生活需求。

三、农村人居环境整治行动的过程机理

在我国现代化进程中,国家治理持续介入农民日常生活。其中,乡村振兴战略旨在使农业、农村和农民发展获得更多的建构性、国家性和社会性[14]。

(一)高位推动:国家治理的政治势能导入

依托战略与政策的持续互动与有机衔接,农村人居环境整治行动实现高位推动。其中,国家战略成为地方政府推进农村人居环境整治的行动引领。同时,体系化的政策配套为农村人居环境整治行动提供有力抓手。依托层级化治理政策,科层主体根据权力位阶逐级强化政治势能[15]。

1.国家乡村振兴战略引领农村人居环境整治行动

国家乡村振兴战略是推动农村人居环境整治的“一体化”框架,彰显了党中央对农村人居环境改善的总体布局和战略规划。改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的一项重要任务,更是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署。党的十九大报告正式提出“开展农村人居环境整治行动”。自此,农村人居环境整治行动成为国家自上而下部署推动的重点工作。2018年,国务院办公厅制定了《农村人居环境整治三年行动方案》,并于2021年在三年集中整治行动基础上接续出台了《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》。从2018年至今,中央“一号文件”始终对农村人居环境整治行动提供战略指导。其中,整治提升方向从农村垃圾、污水治理和村容村貌逐步过渡到农村厕所革命、生活垃圾源头分类和设施管护机制等方面;整治行动主体从政府主导逐步转变为政府引导、多元主体参与。

从国家战略层面看,农村人居环境整治是党政联合推动的治理实践。一方面,国家战略驱动地方政府的公共政策执行,为农村人居环境整治行动创设基本框架;另一方面,国家战略将“以人民为中心”的价值取向进一步具象化,彰显中国共产党的使命要求,擘画人民群众的美好生活。在国家战略的高位推动下,S省学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验,大力实施农村生活垃圾治理、生活污水处理、厕所革命、村容村貌提升和农业生产废弃物资源化利用等“五大提升行动”,持续改善农村人居环境,全面提升乡村宜居水平。同时,全省范围内开展农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动,并对重点区域(交通沿线、村庄街巷、田间地头和农户庭院)、重点问题(乱搭乱建、乱堆乱放和乱扔乱倒)进行专项整治。在整治行动全过程中,国家战略为整治行动持续提供战略规划、行动引领与发展动能。

2.政策体系为农村人居环境整治行动提供有力抓手

从政策发文来看,党政联合发文将公共政策上升为党的议题,提高了公共政策的政治位阶,进而诱发或催化地方政府的政策变现过程[16]。同时,中国公共政策体系具有高度层级化特点,依托科层体制的多层级治理使国家战略持续转化为政策执行效能。在乡村振兴战略指导下,党和政府通过构建体系化的公共政策,逐步实现治理目标。比较而言,公共政策过程是基层落实,是行政执行,更是领导力和执行力的体现[17]。实地考察发现,S省农村人居环境整治政策呈现密集化和体系化特征。纵向来看,省市县乡根据地方实际情况逐级细化与完善农村人居环境整治行动方案。横向来看,各级相关部门合力推进整治行动,形成部门之间互相配合的差异化政策。例如,住建部门负责农村生活垃圾和建筑垃圾治理、农业农村部门负责农业面源污染治理等。