迈向精细化立法

作者: 马光泽

摘要:在中国特色社会主义法律体系已经形成的时代背景下,“小切口”立法成为落实精细化立法理念、提升立法质量的重要方式。当下,“小切口”立法模式在各地得到普遍应用,但由于缺乏立法经验,因此在实践过程中面临诸多困境。为有效纾解困境,在立法选题上,应注意相似事项的归类合并;在立法论证上,不仅应考虑必要性条件,还应兼顾可行性条件;在立法设计上,应根据法条数量的多少来决定采用何种体例结构,并在注重规则性条款应用的基础上从假定条件、行为模式、法律后果三方面着手实现规范的具体化、精确化。

关键词:“小切口”立法;精细化立法;立法选题;立法论证;立法设计

中图分类号:D90 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)04-0105-10

立法是全面依法治国的重要环节。立法质量的提升,不仅需要补齐短板,实现各领域的立法全覆盖,也需要从细节着手对法律法规进行精雕细琢。习近平总书记强调:“要研究丰富立法形式,可以搞一些‘大块头’,也要搞一些‘小快灵’,增强立法的针对性、适用性、可操作性。”[1]“小切口”立法是“小快灵”立法形式的具体呈现,具有问题导向强、选题切入点小、篇幅结构设置灵活、内容细致具体等特征,是我国迈向精细化立法的有力工具。尽管各地都在积极推进“小切口”立法,但从实践观察来看,“小切口”立法也面临着诸多困境。在地方立法权扩容的大背景下,为防止消极影响蔓延,亟须对这些困境予以纾解。

一、“小切口”立法的兴起逻辑

“小切口”立法的兴起具有继承与批判的双重逻辑。具言之,一方面,“小切口”立法继承了地方立法所承载的对法律法规实现细化补充的功能;另一方面,“小切口”立法彰显了对既有地方立法问题的批判性反思,旨在通过立法创新来进一步提升地方立法质量。

(一)地方立法的功能定位:立法的细化与补充

1997年党的十五大报告确立了“到二〇一〇年形成有中国特色社会主义法律体系”的立法奋斗目标[2]。经过十多年的辛勤耕耘,2010年年底,“以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成”。[3]中国特色社会主义法律体系的形成在总体上解决了“有法可依”问题,我国立法工作的重心转向了提高立法质量。具体来看,应如何提高立法质量?当下一种较受追捧的技术路线是吸收整合路线,即为了增强法律法规的体系性、完备性和稳定性,对先前零散化制定的法律法规加以吸收与整合,从而形成较为综合的法律形式。比较典型的做法为法典化,如2021年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》。

对于全方位提升立法质量而言,仅坚持吸收整合路线显然是不够的,因为吸收整合路线侧重从宏观层面对既有立法经验进行归纳与总结,因此很难兼顾具体、细微的立法事项。对此种缺陷的弥补依赖于另外一条技术路线,即细化补充路线,该路线侧重从微观层面对法律规定较为模糊、抽象的地方进行细化,对其存在的漏洞加以堵塞,以此增强法律的针对性、适应性和可操作性。在细化与补充功能的发挥上,地方立法承担着重要的角色,背后有两方面的原因。第一,从现实层面来看,尽管我国属于单一制国家,但由于我国地域辽阔且各地的经济、政治、文化、社会情况不尽相同,因此由辐射全国的中央一级立法主体发挥细化与补充法律法规的功能并不现实,这为地方立法的介入提供了客观基础。[4]150-151第二,从法律层面来看,2015年修改的《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)赋予设区的市以立法权,从而扩大了地方立法的主体范围,这为地方立法积极发挥细化与补充功能提供了合法依据。

(二)“小切口”立法的兴起:地方立法问题的创新解决

尽管地方立法在提升立法质量上发挥着举足轻重的作用,但在实践过程中也面临各种各样的问题。“小切口”立法作为一种新的立法模式提出来并得以推广,在很大程度上正是为了解决地方立法实践中出现的突出问题。

地方立法长期存在以下两个突出问题。第一,地方立法对地情因素考虑不足,特色不明显。作为单一制国家,我国之所以并非完全由中央进行立法,而赋予地方一定的立法权,主要原因在于各地往往有自己相对特殊的实际情况,也就是通常所说的地情。[5]如果忽视地情,就容易抑制地方创新,削弱地方灵活处理特殊问题的能力。这也是《立法法》将“从实际出发”确立为一项立法原则的主原因。地方立法对地情因素的考虑对应的是地方立法特色,而现实中长期存在的立法重复、立法抄袭问题却消解了地方立法特色,导致地方立法质量堪忧。[6]如一些地方曲解不抵触原则的本意,认为必须完全与上位法保持一致才算遵守不抵触原则,结果导致大量重复上位法的条款出现。[7]第二,地方立法过于粗疏,针对性、适应性和可操作性不强。改革开放伊始,作为加快法治建设的权宜之计,“宜粗不宜细”原则曾对全国的立法工作产生了广泛影响,邓小平同志曾经指出:“现在立法的工作量很大,人力很不够,因此法律条文开始可以粗一点,逐步完善。”[8]在中国特色社会主义法律体系已经形成的背景下,立法需要承担向精细化转型的任务,但一些地方的立法技术并未及时更新,在立法上贪大求全、立法条款的设计过于原则化,大大影响了立法实效。

为解决地方立法长期存在的上述问题,亟须创立一种立法新模式,“小切口”立法应运而生。“小切口”立法别开生面,具有不同以往地方立法的鲜明特点。本研究以2022年3月30日由河南省人民代表大会常务委员会审议通过的《河南省餐饮服务从业人员佩戴口罩规定》为例来作具体分析。第一,“小切口”立法坚持以问题为导向,旨在有效解决社会问题。“舌尖上的安全”一直是人民群众关注的热点,在新冠疫情影响下,该行业也是社会治理的难点。为了回应社会期盼,《河南省餐饮服务从业人员佩戴口罩规定》对餐饮服务业从业人员的卫生管理问题作出了规定。第二,“小切口”立法以小问题为切入点,具有较强的现实针对性。与大包大揽、面面俱到的综合型立法不同,《河南省餐饮服务从业人员佩戴口罩规定》所要解决的是餐饮服务从业人员佩戴口罩的小问题,是对餐饮服务从业人员卫生管理问题的进一步聚焦。第三,“小切口”立法对文本篇幅结构没有硬性要求,以解决实际问题的需求为标准,结构设置较为灵活。《河南省餐饮服务从业人员佩戴口罩规定》全文仅有九条,结构简约,由于佩戴口罩这一问题较小,所以为数不多的条款已经能够满足实际需求。第四,“小切口”立法注重适应性和可操作性,反对“穿靴戴帽”条款,对立法事项规定得较为细致、具体。《河南省餐饮服务从业人员佩戴口罩规定》并没有对“餐饮服务从业人员”作出笼统规定,而是将其细分为从事加工、制作、传菜、配送、外卖、点餐、收银、卫生保洁等工作的各类餐饮服务从业人员。

二、“小切口”立法的实践困境

尽管“小切口”立法已经相继在各地铺展开来,成为各地提升立法质量的新模式,但由于实施时间较短且经验还不够成熟,各地在推行“小切口”立法的过程中尚面临一些困境,对这些困境的研究与分析将为完善“小切口”立法提供指引性的方向。

(一)“小切口”立法的总体状况

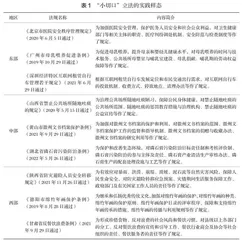

“小切口”立法在前期立法实践中便有所体现,2007年上海市人大常委会审议通过的《上海市促进大型科学仪器设施共享规定》就被认为采用了“小切口”立法模式。[9]但“小切口”立法作为一个明确的概念被提出并在实践中得到普遍推广则是从2018年开始的,在2020年左右迎来了高峰期。从省域来看,“小切口”立法基本覆盖全国范围,不同地方以“小切口”立法形式出台的地方性法规也有所不同。接下来,本研究以东、中、西部地区具有代表性的地方性法规为例,对“小切口”立法的实践样态进行观察。具体内容见表1。

(二)“小切口”立法的困境分析

在注重精细化立法的时代背景下,“小切口”立法已经成为引领地方立法的新风向,许多地方已付诸实践,还有一些地方在编制立法规划的过程中纳入了“小切口”立法项目。[10]可以预见,在不远的将来,“小切口”立法将成为法治中国建设过程中一道亮丽的风景线。从一种理念导向转变为一种成熟的立法模式需要一定的时间和经验积累,“小切口”立法作为一种立法模式尚处于探索阶段,在实践中面临各种困境,以下三个方面存在的问题尤其值得关注。

第一,立法选题。“小切口”立法所针对的小问题应如何理解和把握?与综合型立法模式不同,“小切口”立法旨在从小问题着手实现立法的精细化。但对小问题的理解和把握来说,当前尚并未形成明确的认知。有的地方立法针对的小问题比较细微,主要表现为所涵盖的事项类型较为单一、具体。如在公共场所卫生的维护上,《山西省禁止公共场所随地吐痰的规定》仅围绕公共场所随地吐痰这一具体问题进行立法。有的地方立法针对的小问题则比较宏观,其所涵盖的事项也较为多样。如《陕西省防灾避险人员安全转移规定》针对的是防灾避险问题,并未限缩为某一类灾害风险,由此在涵盖事项上呈现出了多样化的特征。

第二,立法论证。“小切口”立法的实行应满足什么样的前提条件?“小切口”立法理应存在一定门槛。但从当下的实践来看,“小切口”立法应满足什么样的前提条件这一关键问题并未受到重视,由此可能导致滥用“小切口”立法。如有学者对《山西省禁止公共场所随地吐痰的规定》提出质疑,认为随地吐痰行为已被《山西省城乡环境综合治理条例》(2017年7月通过)规定的影响环境卫生情形所涵盖,在原有立法基本满足规制需要的情况下,另行立法并无必要,反而浪费立法资源。[11]

第三,立法设计。“小切口”立法的结构体例与规范构造应如何确定?当下只是明确了“小切口”立法应具有针对性、适用性和可操作性,对其结构体例与规范构造应如何设计才能满足这样的要求却不甚明朗,导致各地在推行“小切口”立法时出现做法不同或功能受阻的现象。在体例结构上,一些地方立法为了实现结构简约而取消章节、总则、目录等设置,如《广州市母乳喂养促进条例》《黄山市徽州文书档案保护条例》《陕西省防灾避险人员安全转移规定》。但也有个别地方立法仍坚持设置章节、总则、目录等,如《德阳市绵竹年画保护条例》。在规范构造上,尽管一些地方立法被宣传为“小切口”立法,但却未能发挥立法精细化功能。以《甘肃省反餐饮浪费条例》为例,该条例中的一些条款规定比较模糊和粗疏,如该条例第4条规定,各级人民政府应当“组织对餐饮浪费情况进行监测、调查、分析和评估”,而对于各级人民政府应当如何组织以及监测、调查、分析和评估机制应当如何构建却语焉不详,由此削弱了该规定的针对性、适用性和可操作性。

三、“小切口”立法的困境纾解

纾解“小切口”立法实践困境是提升“小切口”立法质量的必由之路,结合上文的分析来看,需要从立法选题、立法论证、立法设计等多个层面共同推进。

(一)立法选题:小问题之准确理解与把握

首先,对小问题的理解。对小问题的重视旨在实现立法的精细化,以期能够切实解决现实问题,意味着立法机关在立法选题的设置上应当重视、善于发现具有立法意义的小问题,而不应只追求解决大问题。从立法表现来看,在综合立法模式下,一个小问题可能仅用一两个条款去作规定;在“小切口”立法模式之下,一个小问题就可以催生一部法律规范,其立法的精细化程度比综合型立法模式高很多。

其次,对小问题的把握。究竟什么算作大问题、什么算作小问题,这是难以做到客观化和绝对化界定的,但这并不意味着不能对如何把握小问题建立起一套相对明确的标准。具体而言,对“小问题”的把握应坚持由合法性和妥当性构成的二阶复合标准。

第一,初阶之合法性标准。对于某个领域的问题,国家已有相应法律法规进行规范,地方“小切口”立法针对的应是既有法律法规所涵盖的具体事项,应围绕既有法律法规立法对象外延中的某个或某些具体事项来展开立法。如针对非物质文化遗产保护,中央层面出台了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,尽管该法对非物质文化遗产的定义作了规定,但由于该法针对的是全国范围内的非物质文化遗产,因此无法对某个地方的非物质文化遗产作出详细规定。《海南省非物质文化遗产规定》则就海南当地的非物质文化遗产作了具体规定,明确海南省的非物质文化遗产包括琼侨歌谣、琼剧、儋州调声、临高渔歌、崖州民歌、黎族民歌等。

第二,进阶之妥当性标准。在小问题的把握上,不能仅考虑合法性标准,还必须兼顾妥当性标准。本研究仍以海南省非物质文化遗产保护的地方立法为例,“琼侨歌谣”在《中华人民共和国非物质文化遗产法》所涵盖的范围内,而且它显然是一个比“海南省非物质文化遗产”要小很多的事项,是否可以单独针对琼侨歌谣的保护进行立法?基本的思路是,当发现一个问题对应的是既有法律法规所涵盖的具体事项时,需要尽可能地考虑是否还存在相似事项可以一并纳入立法。如果不存在相似事项或把相似事项一并纳入立法存在较大障碍,初始呈现的问题可以被当作小问题;反之,则需要将其与相似事项归类合并,而归类合并后的事项才是妥当的小问题。