国家差异化助推:结构约束与社区治理共同体生成

作者: 吕俊延 甘甜

摘要:社会治理共同体建设是转型时期治理主体结构变化的反映,其目标是架构多元主体协作共治的治理网络。治理共同体生成过程可以作为考察社区场域内国家、市场、社会三者互动的窗口。基于参与主体多元性和对政府资源的依赖性两个维度,市域范围内社区治理结构可分为传统型、行政型和协作型三种类型。在“结构—行动者—过程”分析框架下,选取分属三个社区治理结构的新基建营造案例进行实证考察,研究发现,社区治理结构是影响治理共同体生成机制的前置性约束,治理共同体生成的中介因素是社区场域内行动主体力量对比的差异。面对不同的主体力量对比,国家应扮演差异化助推的“多面手”角色,即看得见的“统筹之手”、掌舵者的“撬动之手”和监管者的“规范之手”。

关键词:智慧社区;治理共同体;社区治理结构;国家助推;新基建

中图分类号:D6 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)05-0067-15

一、问题提出与文献综述

党的二十大报告提出,要建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。社会治理共同体的建立及其制度保障,成为推进国家治理现代化、创新社会治理机制的重要举措[1]。社区是社会治理的基本单元,因此,社会治理共同体的构建,需要以社区为基本的落地单元,生成多元主体价值共融、协同共治的社区治理共同体格局[2]。社区治理共同体的达成,需要社区空间场域内的政府、企业、居民、社团组织等发挥协同效应,以形成应对社区治理难题的有机整体。然而,现阶段我国城市社区尚未形成治理意义上的共同体,存在治理碎片[3]、参与冷漠[4]、公共性衰落[5]等治理困境。面对日益复杂的社区治理环境,我们需要追问:社会治理共同体在社区场域内如何生成?多元化的社区利益主体如何化解合作“碎片化”的问题?社区治理共同体生成的模式是否相同?如果不是,其生成原因和生成机制是什么?

社会治理共同体建设过程中,多元主体从弱关系转变成强关系,形成彼此合作信任的治理伙伴[6]。那么,原本分散化、碎片化的治理主体是如何达成合作意愿,形成多重行动者网络有效联结的治理共同体的?促进利益分散的多元主体达成治理合意的“第一推动力”是什么?针对这个问题,学界大致有两大研究视角。第一种是从国家与社会关系的角度切入,认为面对转型危机与治理难题,必须实现从政府主导向多元参与转变,以充分向社会赋权,提升社会治理主体的能力。[7]区别于西方先有社会后有国家的情况,中国的城市社区是国家权力的延伸,带有强烈的行政化导向,因而要实现社区共治,必然经历国家主导这一过渡模式[8]。在这一过程中,国家与社会相互“关联”[9],形成一种“政社复合体”[10]的特色形态。因此,中国城市社区治理共同体的生成离不开国家的“助推”[11]和政党的“引领”[12]。国家与社会关系的解释路径看到了国家的重要作用,并从宏观的角度为社会治理共同体生成开出了“国家赋权”的药方。然而,该视角的解释困境在于,没有从细分维度界定国家与社会的权力边界。此外,国家助推的具体机制及其行动限度,既有文献也都语焉不详。在中国城市社区场域内,政府公权力与非公权力呈现复杂交织的状态,且不同的社区治理结构形态也迥异。因此,需要引入其他视角,进一步解释在不同社区结构下如何实现国家与社会的协同共振。

第二种是从结构与行动者的角度出发,引入空间结构的分析方法,关注复杂性和多维度的社区行动者网络[13]。在社会治理共同体建设中,多元主体基于自身的角色和利益展开策略性的博弈。治理共同体生成的关键是消弭各主体间的利益分歧,使多方利益者结成稳定的合作联盟[14]。上述视角在对一体化的社会进行解构的基础上,关注到了参与治理主体的复杂性,认为如何因地制宜地实现参与者利益最大化是治理共同体生成的关键。部分研究指出,不同行动者在参与社会治理的过程中,受到所处社区治理结构复杂性的制约,因此需要关注不同社区的“社区性”[15]。多元主体在既有治理结构的基础上,实现多元主体的再组织化[16],以应对多元主体引发的治理碎片化问题。但既有研究较少深入剖析不同社区结构实现治理共同体的生成机制,因而难以把握社区结构影响治理共同体生成的具体过程。更是鲜有学者从社区结构类型学的角度出发,关注社区治理结构对治理共同体生成的影响,且大多是就个案谈个案,缺乏比较分析和归纳研究。

社区新基建项目涉及国家介入、市场引入、社会协同和公民参与等全方位嵌入元素,是一个考察多元主体如何有效合作并生成治理共同体的极佳切入口。上海在推进社区新基建的过程中,在不同的社区形成了“党建引领”“政企共建”“街道统筹”“物业主导”等不同的合作模式。那么,为什么同一类别的新基建营造在推进的过程中国家发挥的作用却迥然相异?在社区资源紧张的现实约束下,国家又如何发挥“助推”的作用,促进多元主体合力推进社区新基建的有效落地?本文拟从上述“国家与社会”“结构与过程”两个分析视角,首先对社区治理结构做类型学划分,进而考察在不同社区场域类型下,多元主体互动逻辑、行动策略及其困境破解之道,明晰国家“助推”多元行动者结成治理共同体的效度与限度。

二、结构约束与治理共同体生成:一个分析框架

城市社区是多元利益主体构成的综合体。作为国家治理最后一公里的社区,正在发生治理模式的深刻转型。当代中国城市社区治理,政府很难再唱“独角戏”。因此,社区治理应协调国家、市场和社会三者的关系,实现多元主体的相互嵌合和协同共治。在属地责任不断累加的背景下,如何强化社会组织和市场主体的责任,实现多元主体共治已然成为提升基层治理能力的必经之路。关于社区治理共同体的研究,既有研究已经引入政府放权的视角[17],并看到治理共同体可能存在可持续性低的问题[18]。部分研究将其原因归咎于社区内部自组织和公民力量没有被有效激发[19],因而脱离了政府扶助之手后,难以有效开展后续合作。就此,有学者提出必须打破公共部门对公共服务过程的主导,将社会和市场力量置于核心位置[20],唯此方能对多元主体合作共治产生可持续的影响。这一观点将国家力量虚置,且因缺乏社区结构多样性的考量而有失偏颇。因此,探讨城市社区如何生成治理共同体,首先要对社区治理结构做类型学划分。

(一)社区治理结构的类型学划分

社区治理是国家治理的微型单元,其类型生成受宏观环境的影响。自中华人民共和国成立以来,我国城市社区空间大致经历了国家力量强化、市场主体引进和社会力量培植的发展过程。中华人民共和国成立之初,出于后发国家的工业化赶超逻辑,城市社区实行以单位制为基础、街居制配合的管理体制[21]。单位作为国家与社会的联结媒介,发挥着“单位办社会”的功能。当时,政府作为公共物品的单一供给主体,将社会力量视作被管理者而非积极参与者。单位制解体后,基于巩固国家政权和维护社会秩序的需要,社区制逐步建立。可见,作为国家治理之基的社区,从启动之初便体现了国家的强势在场。随着改革开放的深化与市场经济的引入,政府致力于构建多元参与的公共服务网络,将原来独自承担的治理责任转移给私人部门和社会组织[22]。此后,国家强制力在城市社区逐步隐遁,市场与社会的活力渐次涌现。市场力量的引入与社会力量的崛起,使得城市社区中的权力结构日益复杂化。

城市社区是国家权力和社会权力交互的场域,体现了行政与自治二者力量的交织与互动。有学者从政府与社会关系的角度将城市社区治理结构区分为统合式、吸纳式和共治式三种结构[23]。社区治理结构将从统合式迈向共治式,而吸纳式则为一种过渡形态。也有学者用概念性构型方法,从社区和治理的概念出发构建社区治理结构的类型学。这一类型学划分从“治理网络扩展的方向和范围”与“协作的形式”两个维度,构建社区治理结构的三种类型,即传统型、行政型和协作型[24]。上述类型学划分方式从社会成长和市场培育的角度考察社区治理结构,有很好的借鉴意义。其可商榷之处在于,以上类型学划分方式持一种线性发展的历史观。在上述框架指引下,既有研究多强调历时性的变化,将社区治理结构视为一个由单一权力主导向多元权力流散的连续统,而忽视社区治理结构共时性的差异。对于那些新建的商品房小区来说,并没有历经从传统到协作的治理过渡,而是一开始就呈现出多元主体互嵌的社区治理结构。

为什么在同一市域范围内,会形成形态迥异的社区治理结构?自市场经济引进以来,城市社区愈发成为多元主体权力角力的场域。物业、业主委员会(以下简称“业委会”)、第三方组织等异质主体纷纷入场,呈现出政党、政府、自治组织、企业与社会组织等多元行动主体交织的状态。公权力不再作为“单一权力”主体包办公共物品供给,多元行动者的自治力量得以彰显。然而,这种多元主体力量的生成及其博弈关系具有明显的路径依赖性。其中,对社区权力结构调整最深刻的影响源自1998年福利房改革。自此,中国正式推行住房分配货币化,逐步完善以经济适用房为主的供应体系。城市商品房的属性从集体权属转向个人权属。这种产权权属的变化直接影响着社区权力结构的变迁。与此同时,也应看到经济形态调整对权力结构和治理结构的影响源于国家权力在社区场域的渐次流散。正是在这一大前提下,有学者将社区治理的类型划分为单位制社区、后单位制社区和商品房社区等九种[25]。这一类型学划分追求社区治理类型划分的完备性,却失于逻辑的严谨性,没有满足类型学中的互斥原则。如“政党进场”社区以及“行政进场”社区与商品房社区之间存在概念交叉的问题。

本文认为,社区治理结构类型学划分可以从参与主体多元性以及对政府资源的依赖性两个维度切入。随着多元主体的萌生,城市社区治理网络逐步扩展,形成多元利益主体相互嵌合的社区治理结构。其中,业委会、物业、社会组织等力量不同程度地参与到社区公共事务中。然而,在不同社区中,主体力量存在显著差异。因此,在社区治理共同体生成中,对国家资源的依赖性也存在差异。具体而言,对于单位制遗留下来的小区而言,其社区治理的核心特点是治理主体力量单一,需要不断培植社区内部自治力量;对于新兴商品房小区而言,其社区治理的重要特征在于治理主体逐渐多元,并对国家资源的依赖程度较低。可以说,在社区场域中,社会自治力量的发展程度及其对国家资源的依赖程度决定了社区治理结构的差异。据此,可将市域范围内的社区治理类型划分为传统型、行政型和协作型三个类别。

(二)社区治理结构与治理共同体生成

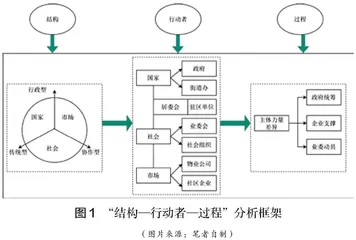

社区治理结构塑造了多元主体的行动逻辑。治理共同体生成涉及社区内政府、市场和社会三元主体的策略互动。将三方主体纳入行动网络之中,形成稳定的治理联盟,是社区治理共同体生成的关键。在城市社区治理过程中,主要的利益相关者包括:作为政府主体的街道办事处(以下简称“街道办”)和社区党支部、作为市场主体的物业与开发商以及作为社会主体的业主委员会、公民个体。在异质的社区治理结构下,各个利益主体发挥的作用不同,其社区治理共同体生成的机理也迥异(图1)。

对传统型的社区治理结构来说,其主体架构是层级化的。在这种治理结构中,社区自治力量往往发育不足。社区党支部常常作为单一的治理主体,同时扮演街道办代理人、社区事务管理者以及公共物品提供者的角色。此类社区一般没有成立业委会,即使成立了,也常常形同虚设。社区内的社团组织,如体操队、广场舞队等,多属于“自益性”组织,基本很少参与到社区治理之中。该类社区常因居民参与动力的不足而陷入“政府行动,居民观望”的自治空转状态。其中,多数传统型社区都有驻区单位存在,驻区单位在公共物品供给中发挥着独特作用。由于社区自治组织发育不全,市场力量发育程度也不足,对此类社区而言,国家的“助推”作用体现在资源上的支持,并引导居民积极参与到社区治理共同体之中。

对行政型的社区治理结构来说,其主体架构是扁平化的。此类社区中,居委会组织和业委会组织是治理的核心主体。与此同时,物业在公共物品供给中的力量也逐渐显现。新兴治理主体力量的萌发促进了社区权力结构和治理结构的分化与重组,多元共治的趋势逐渐显现。政府通过资源下沉、权力下放等方式,促使治理结构逐渐扁平化。社区注重多渠道的资源引入,小微企业在社区治理中发挥重要作用。这种社区治理结构多见于早期商品房小区,其治理共同体生成的核心主题是将多元分散的主体有效聚合,以促进多元主体协同共治。对此类社区而言,国家的“助推”作用体现在合作运营上的指导,并引导多元权力主体嵌入治理共同体的网络之中。