自媒体网络版权侵权的样态分析、规制检讨及优化策略

作者: 周杨

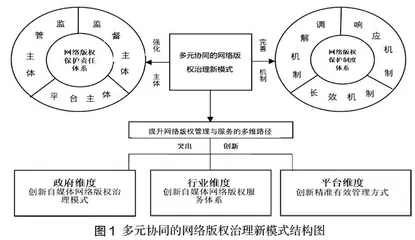

摘要:自媒体的异军突起给互联网行业带来巨大活力,与此同时,侵权乱象、造假泛滥等一系列问题成为阻碍自媒体行业健康可持续发展的重大因素。自媒体网络版权保护是一项系统工程,涉及政策、法律、科技、行业等多个领域、多个方面,必须联合多方力量,协同推进,系统整治,整体提高。优化自媒体网络版权侵权法律规制需要从网络版权侵权规则的演进理路入手,系统分析自媒体网络版权侵权样态,并对自媒体网络版权侵权规制进行深入检讨,透视其中的关键成因,进而从机制、主体、创新等方面提出建设性的优化策略。

关键词:自媒体;侵权;版权保护;过错认定;创新协同

中图分类号:D923 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2022)01-0077-10

互联网、大数据、人工智能等新兴技术及产业发展异常迅速,加之智能移动终端的全面普及,自媒体突破了传统媒体的固有视阈,迈向了一个全新的媒介时代。自媒体的平民化、自主化、表现形式多样化等特点,以及极低的准入门槛,促使媒介与个人生活深度衔接融合,进而催生了“互联网+”新业态。基于自媒体以流量为主的盈利模式,炮制热点成为自媒体发展的重要手段。与之相伴,歪曲、篡改、剽窃等事件时有发生,自媒体已然成为网络版权侵权事件发生的“重灾区”。显然,当前及未来较长一段时期内,自媒体网络版权保护问题将会是困扰媒体融合的焦点问题。本文在分析自媒体网络版权侵权样态特征的基础上,深入把握自媒体网络版权侵权法律规制的困境及其原因,并提出具体的可行性路径,以期对我国网络版权立法及司法实践有所帮助。

一、我国网络版权侵权法律规制的演进理路

网络版权保护与社会发展有着密切关系,需要从历史维度整体考察我国网络版权侵权法律规制的演进理路及逻辑。

(一)萌芽阶段

互联网信息技术发端于西方,相比而言,无论是网络版权的理论研究,还是立法实践,国外均要早于我国。1886年9月9日制定的国际条约——《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(以下简称《伯尔尼公约》)是规制网络传播版权法律的雏形,其第11和第14条对“向公众传播权”进行了较为详尽的规定①。然而,由于网络在当时并未出现,《伯尔尼公约》所规定的传播权利只局限于彼时流行的有线、无线传播,即使如此,将其视为网络传播版权的理论雏形仍具有一定的价值。随着时间的推移,为适应网络技术的普遍应用与作品传播,以及弥补《伯尔尼公约》的不足,1996年年底,世界知识产权组织主持缔结《世界知识产权组织版权条约》(简称《WIPO版权条约》),对于“向公众传播的权利”,《WIPO版权条约》第8条②突出了两个亮点,一是遵循《伯尔尼公约》的基本精神;二是拓宽了著作权的范围,即所有有线、无线传播作品行为均纳入其中,包括网络传播。可以说,《WIPO版权条约》是世界网络版权立法的开端,也是我国网络版权法律制度的源点[1]。在我国,学界早期以介绍西方制度为主,特别是美国的版权与立法等前沿问题。1990年9月7日,新中国成立后的首部著作权法律——《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)颁布实施,此时的网络技术应用还未走进大众生活,不具有普遍性,网络版权保护不是立法重点,然而国内学界已开始关注网络版权问题,逐步从对美国知识产权工作组调查方式及《版权法》修改的简单介绍[2],到计算机网络通讯现状、美国版权法最新动向的实践分析[3],再到对网络版权全球化特点及相关困境的理论探讨[4]。伴随着网络技术的推广、应用,并受到国际公约的立法启示,学界对网络版权问题的思考和研究日益增多,我国网络版权意识初现端倪。

(二)形成阶段

如前文所述,《WIPO版权条约》给我国网络版权法律制度建设提供了有益的经验借鉴。2001年修订的《著作权法》采用增设权利的方式吸收了《WIPO版权条约》第8条所规定的“向公众传播权”,规定“信息网络传播权”即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。除此之外,2001年《著作权法》的修订还增设了“权利管理电子信息”“技术措施”等条款,这也是我国首次确立网络著作权。在“向公众传播权”这一范畴引入之前,我国最高人民法院以司法解释的方式对网络版权保护规则进行规定,即:“网络服务提供者通过网络参与他人侵犯著作权行为,或者通过网络教唆、帮助他人实施侵犯著作权行为的,人民法院应当根据《民法通则》第一百三十条的规定,追究其与其他行为人或者直接实施侵权行为人的共同侵权责任。”①由此来说,尽管从时间维度来看,我国版权保护法律建设起步比西方晚了一百年,但就网络版权保护而言,国内外法律制度启动建设的时间相差无几。

(三)发展阶段

为进一步完善著作权保护,我国于2005年3月1日施行《著作权集体管理条例》,2006年7月1日施行《信息网络传播权保护条例》。《信息网络传播权保护条例》充分借鉴了美国《千禧年数字版权法》的“避风港”和“通知-删除”“反通知-恢复”制度,对版权人、网络服务提供者和用户三方权利与义务进行了较为全面的界定,积极构建网络场景下三方利益平衡的有效机制。自此,我国迈入网络版权实践的新征程,出现了很多具有代表性的实践应用。一是司法实践对传统“红旗标准”的创新应用。“红旗标准”的法律适用是理论探讨和司法实践的焦点问题。通常而言,对于相对完整且热门的视听作品,网络服务提供者具有应知的“注意义务”,则能适用“红旗标准”,反之则不能适用。事实上,具体的事件并非一味遵从“非黑即白”“非左即右”的模式,其复杂性远超于“红旗标准”所规定的范畴。比如,“优朋普乐公司诉TCL集团和迅雷公司案”就是其中的典型案件[5]。作为我国第一例互联网电视著作权侵权案,最大的特点就是优朋普乐公司(原告)无法提供足够的证据证明TCL集团和迅雷公司(被告)知道涉案作品《薰衣草》的存在,在这里,“红旗标准”不可适用。北京市高级人民法院则认为TCL互联网电视设置的“影音资料库”,以及作为视频搜索引擎的专业公司,其均具备通过使用简易的技术手段知晓所搜索到的视频是否侵权,由此判定被告主观上具有过错,应就此承担共同侵权责任。这种基于事实判断的过错认定规则,超越了“红旗标准”的刻板条件。[6]二是成立“专门法院”——知识产权法院。在北京、上海、广州设立知识产权法院,专门受理知识产权案件。成立一年时间,三家知识产权法院共受理各类知识产权案件总计10795件,审结各类案件4160件。[7]知识产权法院创新性地将志愿者引入到诉讼服务和审判事务工作当中,探索知识产权裁判文书援引在先案例制度、联席会议机制等,这些成为知识产权司法实践的样板而备受推崇。2017年以来,我国各地已设立知识产权法庭多达22个。目前,新修正的《著作权法》,以及新中国首部《民法典》已经颁布施行,网络版权法律制度建设更加健全,相信未来网络版权保护也必将会迎来一个蓬勃发展的新时期。

二、自媒体网络版权侵权的样态分析

2012年微信公众号的推出改变重塑了互联网生态系统,一些新型自媒体平台紧随其后、异军突起,给互联网行业带来巨大活力。与此同时,侵权乱象、造假泛滥等一系列问题成为阻碍自媒体行业健康可持续发展的重大因素。为了深度了解与把握当前网络版权侵权总体现状,笔者以咨询、问卷、访谈等多种形式进行了深入调研。结果发现,尽管各级政府重拳整治,但网络版权侵权屡禁不止,且侵权手段与方式更加多样、复杂和隐蔽。特别是自媒体板块,更是成为了网络版权侵权的“黑洞”。从侵权的手段与策略来看,自媒体网络版权侵权可以划分为三种类型。

(一)擅自转载型

自媒体、网络技术不断发展与创新为内容转载提供了便捷的技术路线与渠道。在网络环境中,已经在某一媒介上发表的作品,经常会被他人在未经允许的情况下擅自转载。比如各类自媒体空间中的“粘贴-复制”形式的转载,或者是某个人将他人的作品下载、复制,然后再上传等。在自媒体作品的传播过程中,转载行为的性质认定是平衡自媒体作品著作权保护的关键。事实上,大多数自媒体作者都未明确声明作品是否能够转载或以其他形式进行加工传播。同时,行为的实施者未利用该作品进行盈利,并不代表该行为的实施者未通过这一行为获得其他利益。例如,某些平台会就作品的点击数等数据为基础给予其相应的经济奖励。同时该行为人以此作品收获了网络影响力,从而有助于其生产和传播其他作品等。近年来,被流量绑架的自媒体,部分主动跳入侵权“深坑”。毋庸置疑,流量是自媒体的关键标尺。然而,不少自媒体过度关注流量,忽略原创性的内容生产。由此,在未经授权的情况下,转载文章、视频、音频、图片等,从而达到赚取流量、吸纳粉丝、获得利益等目的,导致侵权。依据最新数据显示,2020年中国网络文学市场规模288.4亿元,盗版损失规模达60.28亿元,同比2019年上升6.9%。[8]由此可知,侵权形势依旧严峻。

(二)隐蔽篡改型

随着信息技术的不断成熟,网络版权侵权花样迭出。自媒体火爆的背后,仍有不少自媒体在“温饱线”上徘徊,面临着“生存焦虑”。有些自媒体为了获取流量并且规避处罚,炮制出五花八门的隐蔽侵权方式,近年来风靡一时的洗稿、伪原创便是其中的典型。与转载、盗用等直接侵权方式不同的是,“洗稿”“伪原创”等隐蔽侵权方式逐步成为自媒体网络版权侵权的主流。归根结底,侵权方无非是在保留原创内容精华的前提下,采用“减”“增”“改”“拼”“合”等多种手段,进行“改头换面”,打着法律的“擦边球”,实质还是侵权。2017年以来,学界开始关注自媒体“洗稿”问题,张文德、叶娜芬以微信自媒体“洗稿”事件为考察对象,分析了网络版权侵权的风险问题。[9]此后,“洗稿”等自媒体网络版权侵权乱象被学界连番拷问。

(三)博取眼球型

据最新统计,《2020年中国网络版权产业发展报告》数据显示,2020年,中国网络版权产业市场规模达到11847.3亿元,较2019年增长23.6%。[10]快速增长的网络版权产业市场规模带来了巨大的利益,数以百万计的从业者蜂拥而至。在经济利益驱动下,有些自媒体已然沦为金钱的奴婢,不择手段,无所不用其极,于是乎,刷量渗水、低俗色情、恶意炒作、标题党等甚嚣尘上。诚如《人民日报》所指出,当流量完全沦为生意,甚至成为内容创作的唯一驱动,失控难以避免。有部分自媒体则剑走偏锋,不惜突破职业道德底线,将重心放在恶意中伤、诋毁知名企业上,并对其进行广泛评论,以博取眼球、赚取经济利益。[11]在这里,侵权成为其获取关注度的重要手段。据北京新华多媒体数据有限公司发布的《2018-2019网络“黑公关”研究报告》显示,报告中66个“黑公关”的典型案例,互联网公司占6成以上,其中,不乏腾讯、美团、拼多多、360等知名互联网企业。

三、自媒体网络版权侵权法律规制的检讨

(一)立法制度跟进不及时、保护机制尚不健全

一方面,自媒体网络版权侵权事件数量持续走高,相关法律制度未能根据具体情况及时跟进、调整。1990年通过的《著作权法》,分别于2001年、2010年、2020年做了三次修订。其中,第二次与第三次修订间隔长达十年之久。这十年,正是“互联网+”经济发展最为快速的时期,特别是自2016年(内容创业元年)以来,自媒体已成为一支新兴的传媒力量。这一时期,版权立法进展缓慢是造成自媒体网络版权侵权泛滥的一个主要原因。比如,关于“剽窃”的规定,《著作权法》(2010修正)中第四十七条分别在(四)(五)表述为:“歪曲、篡改他人作品的;剽窃他人作品的”。这一条款对网络版权侵权的构成要素、情节轻重、影响大小等均无具体的参照标准,使法官在处理自媒体网络版权侵权纠纷时无所适从。同时,在版权保护综合性地方立法上还存在着巨大的进步空间,比如,直到2019年11月1日,我国首部省级知识产权保护综合性地方性法规——《天津市知识产权保护条例》才开始施行。另一方面,对自媒体网络版权侵权的执法监管乏力、惩治效果不佳。我国虽然采取由版权部门负责日常监管为主、多部门(新闻出版、市场监管、公安、通信等)开展专项联动执法为辅的模式,但是各个部门之间的协同执法机制尚不够健全,导致对网络版权侵权行为的监管不强、执行力不高。例如,网络侵权盗版案件由行政执法部门向公安机关移送的效率不高,究其主要原因就是部门间缺乏长期协同监管和执法机制,没有详细规定行政执法部门向公安机关移送案件的移送条件、移送程序,进而导致执行不畅,移送率低下。

(二)自媒体平台规制动力有限

自媒体平台在发展之初,常规策略是尽量简化注册和使用程序,以此吸引更多的用户加入,在侵权方面没有提供足够明显和重要的提示引导,有些平台对此类行为持放任态度。事实上,不少自媒体个体对著作权方面的认知较为肤浅,甚至还停留在发明创造或专业论文的层面,尤其对随手复制粘贴的转发行为可能侵犯他人的著作权不以为然。非规范性转载他人自媒体作品的低风险高回报使得许多自媒体铤而走险,缺乏平台自觉规制网络侵权的原生动力。部分网络服务提供者没有尽到合理注意义务,采用“鸵鸟政策”,对侵权行为睁一只眼闭一只眼。需要指出的是,我们不能以“版权意识薄弱”进行简单的定性,也不能以“社会责任感”的道德大棒绑架自媒体平台,这其中所涉及的内容十分庞杂、无所不有,需要合理规定自媒体平台企业的责任义务,以及设置科学有效的监管机制。诚如有的学者指出,为应对平台企业自我规制的天然不足,“通知―删除”规制和有限注意义务的适用应当成为强化平台责任的基本范式。[12]