论金融机构风险评级司法实质审查的确立及其规则建构

作者: 雷希

摘要:针对金融机构为履行适当性义务而做出的风险评级结论,法院应实质审查而非形式审查。实质审查是调适“卖者尽责”和“买者自负”的内在要求,符合司法职权的内在逻辑,可有效应对风险评级流于形式的实践问题。质疑观点要么站不住脚,要么可通过规则建构予以回应。宜在适度原则的指引下构建司法实质审查的具体规则:实质审查应以金融消费者举证风险评级结论存在合理怀疑为适用前提,同时在特殊情形下无需进行司法实质审查;实质审查应以专业人员的通常水平为判断标准;实质审查的判断内容是具体要素,而非评级结论;实质审查还可引入专家意见等配套机制。

关键词:适当性义务;风险评级;司法审查;实质审查

中图分类号:D9 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2022)02-0024-15

一、问题的提出

《证券法》《证券投资基金法》《商业银行理财业务监督管理办法》等规定要求金融产品发行人、销售者以及金融服务提供者(以下简称“金融机构”)履行适当性义务,其核心内涵在于“了解产品”“了解客户”“风险匹配”(部分观点认为适当性义务还包括“风险揭示及告知”,但不属本文讨论核心)。[1]这三个活动涉及金融机构评估、匹配金融消费者和金融产品的风险等级,本文统称“风险评级”。风险评级结论可能受到金融消费者质疑,引发纠纷,此时或需由法院进行审查。实务中存在两种不同的审查方式。

部分法院采取“实质审查”的路径,穿透式地认定金融产品和金融消费者的风险等级。如在建设银行北京恩济支行与王翔案中,一审、二审、再审法院皆未采纳建设银行的风险评级结论,而是通过分析王翔在风险评估问卷中的回答及产品招募说明书中的表述,自行认定王翔和金融产品的风险等级,最后得出风险等级不匹配的结论。①

部分法院只是“形式审查”金融机构风险评级结论是否匹配,是否符合程序性要求。如在平安银行大连金州支行与鲍政伟案中,二审法院拒绝了一审法院所做的实质审查,而直接依据平安银行的风险评级结论进行裁判。②

以上可知,风险评级的司法审查标准存在实践分歧。这种分歧引出了本文所要研究的问题:法院对风险评级结论应该采用形式审查还是实质审查?具体审查标准如何?既有学术研究多集中于立法论的讨论,旨在阐明适当性义务的内涵、责任等。[2]尽管已有不少研究论证确立适当性义务司法救济的必要性与正当性,但仍缺乏关于司法审查标准的研究。司法救济制度的完善,是适当性义务制度落地的关键环节,研究上述问题具有理论与实践价值。

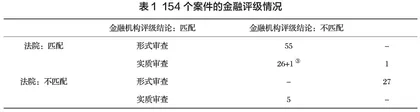

二、风险评级司法审查的现状反思

梳理、分析司法实践经验及实践质效有助于回答本文待研究的问题。笔者在中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)采用了两种检索方法进行多次检索:一是在全文检索栏分别输入“适当性义务”“适当性原则”“金融消费者适当性”“适当性管理”“适合度评估”“适当性评估”进行六次检索,二是在案由为“委托理财合同纠纷”“财产损害赔偿纠纷”“证券纠纷”的案件中,分别以“风险承受能力”“风险揭示”“风险评估”为关键词进行九次全文检索。截至2021年8月10日,剔除重复案件、系列案件、不相关案件后,笔者筛选出154个案件作为分析样本。154个案件中,39个案情金融机构未进行风险评级,其余115个案件金融机构都进行了风险评级。这115个案件的裁判情况如表1:

(一)风险评级司法审查的现状

1.形式审查风险评级结论的案件超七成

如上表,115个案件中,总共有82(55+27)个案件采取形式审查的思路,占比超七成(71.3%)。所谓形式审查是指法院仅仅依靠金融机构的风险评级结论判断金融机构是否履行适当性义务,而不考虑风险评级结论是否真实地反映了金融消费者与金融产品的匹配情况。例如平安银行南京分行与吴宝琴一案中,江苏省高级人民法院经审查认为“平安银行南京分行的网银系统设置了风险测评环节……吴宝琴已经通过了风险测评,可以认定其对风险的认知能力和承受能力与所购基金产品相互匹配。”①形式审查并不意味着法院完全不审查。法院通常会审查金融机构是否履行监管规范的程序性要求。如在上海银行金汇路支行与蔡雨案中,法院先审查风险评级的问卷是否符合监管规范,并进而确认上海银行已进行风险测评并已确定相应风险等级。②

2.实质审查风险评级结论的案件近三成

采用实质审查的司法案例共有33(26+1+1+5)件,占比近三成(28.7%)。采用实质审查模式的法院不再以金融机构风险评级结论为唯一裁判依据,而是通过审查案件双方提供的证据材料穿透式认定金融消费者及金融产品的匹配情况。这些证据材料包括金融消费者风险评估问卷、监管机关处理意见、金融产品说明书等。③这种穿透式审查的结果既可能是肯定金融机构的评级结论,也可能是否定的。

(1)实质审查并肯定金融机构风险评级结论的案件共有26例,占所有采用实质审查案件的79%。例如在上海银行春申路支行与王勉之案中,法院明确指出“不宜以风险评估的结果作为认定原告认知和承受能力的唯一标准,而应结合其财务状况、投资经验、投资目的综合确认”,最终认定金融消费者与产品的风险匹配。④又如在德邦公司与刘斌案中,再审法院通过比对刘斌填写的调查问卷与金融产品说明书,认为“刘斌拟投资的品种与系争产品情况一致,拟投资期限1-5年也与系争产品投资期限1年并无矛盾,故评估结果与系争产品应属匹配”。⑤

(2)实质审查并否定金融机构风险评级结论的案件共有7(5+1+1)例,占所有采用实质审查案件的21%。工商银行日照开发区支行与周燕一案的法院说理清楚地体现了实质审查的逻辑:“虽周燕的风险承受能力评估等级显示周燕可以购买诉争理财产品,但周燕在风险承受能力评估问卷中明确选择不能承受本金损失,该选项与周燕风险承受能力评估结果明显相悖。”⑥实质审查有时会产生对金融机构有利的结果。例如在招商银行北京玉泉路支行与肖钰洁一案中,尽管招商银行将案涉基金产品界定为R4等级,高于肖钰洁的A3等级,但二审法院认为“判断基金产品是否为高风险时,不应仅从其分类界定中判断,而应从该产品本身的风险类型中衡量”,法院基于基金合同与说明书的表述将涉案基金产品调整为低风险的“保本混合型基金”,认定招商银行将适当的产品销售给适当的消费者。①

(二)风险评级司法审查的反思

尽管有观点认为司法裁判呈现出由形式审查转向实质审查的趋势,[3]但从上述案例实证来看我国大陆风险评级的司法审查仍呈现出两分的态势。这种情况在域外司法实践中亦有体现。例如我国台湾地区采用形式审查,法院只需形式审查金融机构提供的风险评级结论;[4]而在英国,法院会采取实质审查的思路,对风险评级与匹配的合理性进行实质审查。[5]究竟是什么原因催生了这种分异现象,这值得我们继续反思与追问。

1.表面原因:形式审查与实质审查各有利弊

本文认为,司法审查标准不统一现象的表面原因在于形式审查与实质审查各有利弊。概言之,形式审查可以为金融机构提供清晰的合规指引,但在当前风险评级流于形式的背景下不利于保护金融消费者;实质审查尽管可以强化金融消费者保护,但有时难以满足金融机构对规则和裁判的确定性要求。

第一,形式审查能满足金融机构对司法裁判确定性的期待,这是实质审查难以比肩的。形式审查模式下,金融机构只要按照相关监管规则的清单完成诸如风险测评等程序性要求即可。《证券期货投资者适当性管理办法》起草说明指出,“通过制定统一的适当性管理规定,规范分类分级标准、明确机构义务,能够有效解决”义务不明确,监管不统一、不清晰的问题。[6]这种标准化的监管特点可以最大限度地减少监管过程中的主观判断,从而为金融机构提供清晰的合规指引,满足其对裁判确定性的期待。

第二,形式审查存在着难以解决金融机构本位色彩浓厚、评级流于形式等问题,不利于保护金融消费者权益,而这些问题可由实质审查予以解决。其一,各金融机构对金融消费者的分类并无统一标准,缺乏权威依据。[7]有调查研究表明这导致了相同回答在不同金融机构风险评估中获得不同的评级。[8,9]其二,风险评估问卷大同小异,大多仅依据金融消费者的自我陈述,无怪乎有调研认为金融机构的风险评级存在“表面合规”,形式重于实质的问题。[10,11]其三,金融机构通过分值量化的方式评估风险等级,这种方法的科学性也值得怀疑。以上问题,难以通过形式审查予以解决,甚至还会加剧形式重于实质的问题。相反,司法实质审查可以避免这些问题。

2.根本原因:“卖者尽责”与“买者自负”协调失序

2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第6条和2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称“《九民纪要》”)第72条均明确指出适当性义务体现了“买者自负、卖者尽责”的理念,但这两大理念是一个矛盾体,协调难度大。本文认为司法实践分裂为两派观点的根本原因在于卖者尽责和买者自负两大理念的协调失序。采用形式审查的司法案例多以买者自负作为裁判依据,要求金融消费者承担自己交易行为所产生的后果。譬如在平安银行北京亦庄支行与李英会一案中,法院认为“李英会作为一名完全民事行为能力人,在购买涉案理财产品之前曾有过理财产品的购买经历,理应更具有风险认知能力和风险承受能力”,并认定“李英会系自愿购买诉争理财产品,其投资风险理应自负。”①采用实质审查的案例则强调卖者尽责,要求金融机构为金融消费者最大利益从事委托活动,审慎经营。例如工商银行北京龙潭支行与王会兰一案中,二审法院“希望在市场经济快速发展过程中,金融机构作为更有能力提示金融消费者防范相应风险的主体,能够更加完善相关机制举措”,做到卖者尽责。②

综上所述,风险评级司法审查存在实质审查和形式审查两种迥异的审查方式,这种审查标准的差异体现了形式审查和实质审查各有利弊,根本成因在于未能协调好“卖者尽责”与“买者自负”。

三、风险评级司法实质审查的确立

为了协调卖者尽责和买者自负,应确立风险评级的司法实质审查。主要有三方面原因:其一,风险评级实质审查是调适卖者尽责与买者自负两大理念的内在要求;其二,风险评级实质审查符合司法审判职权的内在逻辑;其三,质疑观点提出的司法实质审查可能存在的问题,要么站不住脚,要么可以通过制度设计予以解决。

(一)风险评级司法实质审查是调适两大理念的内在要求

适当性义务是调适卖者尽责和买者自负这两大理念的制度载体,风险评级司法实质审查又是适当性义务的内在要求,因此风险评级司法实质审查便是调适两大理念的内在要求。

1.适当性义务是调适卖者尽责和买者自负理念的制度载体

适当性义务是卖者尽责的具体内容,是买者自负的前提。对金融消费者的保护经历了“买者自负-信息披露与风险揭示-适当性义务”的变化与发展过程。[12]从这一发展历史来看,适当性义务设立的目的就是为了调整金融机构与金融消费者两方主体间的法律关系,协调卖者尽责和买者自负。可以说适当性义务确立发展的历史,便是调适卖者尽责和买者自负的历史。

买者自负是一个具有悠长历史的市场交易规则,其基本含义是金融消费者应保持谨慎,否则风险自担。在早期面对面商品交易场景下,买卖双方磋商地位平等、信息差距不大,消费者还可以通过即时实物检查以弥补与卖家微弱的信息差距。再加上消费者被假设为理性经济人,此时鉴于交易双方之间权利义务是均衡的,法院并不愿意干涉私法自治。买者自负理念合理有据。我国2007年证监会《关于进一步加强投资者教育、强化市场监管有关工作的通知》便明确提出“要警示投资者理解并始终牢记‘买者自负’的原则”。①然而买者自负理念的基石被逐一打破:其一,随着垄断组织的出现,市场交易结构有了新变化,买卖双方磋商地位不再平等;其二,商业模式的复杂化、专业化和隐蔽化使得买卖双方之间出现了巨大的信息鸿沟;其三,行为经济学的研究对理性经济人的假设提出了质疑,金融消费者被证明只具有有限理性。这种商业逻辑、交易模式以及行为主体假设的演进使得一味坚持买者自负必然会导致实质不公。卖者尽责理念顺势而起。

卖者尽责理念的出现是为了弥补买者自负理念的漏洞。该理念在早期主要强调信息披露和风险揭示,要求金融机构根据相关规定的条件、内容和强度向金融消费者披露信息,以保障金融消费者能够及时获知相关信息,维护其决策的真实与自由。甚至还有观点认为强化信息披露可以克服风险评级存在的问题。[13]然而金融消费者不仅处于信息弱势,而且其市场地位和判断能力也处于弱势,信息披露制度没法完全填补买者自负理念的漏洞。大多数金融消费者不会阅读冗长而难懂的金融交易文件,他们寻求金融机构的推荐就是因为他们缺乏相关判断能力。[14]因此卖者尽责理念又新增了适当性义务,要求金融机构在了解客户、了解产品的基础上将合适的金融产品推荐给合适的金融消费者。