行政失信联合惩戒的法律控制

作者: 孙媛

摘要:行政失信联合惩戒作为失信联合惩戒的一种,应与失信惩戒区分开来。从信用信息管理体系的整体视角观察,行政失信联合惩戒是一种集信用信息归集、披露、应用为一体的信用信息应用方式。从行政失信联合惩戒的动态运行视角观察,其是由发起部门、信息部门、实施部门共同参与完成的复杂运行机制。针对行政失信联合惩戒多机关、多程序、多行为的特征,从祛除行政行为形式化的新行政行为角度思考,可将其分解定性为多阶段行政程序中连贯程序构造的复数行政行为和多阶段行政行为。虑及行政失信联合惩戒三特征导致权力失范的负面效应,有必要适用权、名、责相统一和过惩相当原则实施实体性法律控制,适用正当行政程序原则实施程序性法律控制。

关键词:联合惩戒;法律控制;多阶段行政行为;多阶段行政程序;过惩相当原则

中图分类号:D9 文献标志码:A 文章编码:1004-3160(2022)02-0039-14

一、问题的提出

2014年国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020)》(下文简称《规划纲要》)将失信惩戒机制定位为“社会信用体系运行的核心机制”,并划分出行政性、市场性、行业性和社会性四种失信惩戒类型。2016年国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(下文简称《指导意见》)的出台为失信联合惩戒制度的建立提供了详尽的指导。2020年国务院办公厅《关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》(下文简称《49号文》)作为推动社会信用体系迈向高质量发展新阶段的重要标志性文件,提出了“依法依规开展失信惩戒”的高要求。在上述文件的指引下,国家和地方层面的信用规范如雨后春笋般出台,围绕着失信惩戒更是形成了比较成熟的制度体系①。

不同于西方国家采用市场主导的信用建设模式,我国社会信用体系建设主要依靠政府推动,继而失信惩戒也以行政性失信惩戒为核心,市场性、行业性、社会性失信惩戒发展相对滞后。实践助推理论发展,近年来,我国行政法学者围绕着失信惩戒或失信联合惩戒的法律性质及法律控制进行了集中讨论[1-3],在研究方法上多以行政行为理论为核心,探讨其整体或某一措施具体符合何种行政行为,然后再适用行政法的一般法律原则控制惩戒权,没有提出有指向性的控制方案。这种研究思路不仅影响了形式化行政行为以固定化、制度化行为方式对抗行政恣意的优势发挥,也造成了控制方案流于形式、法律性质与法律控制脱节的结果。对此,应该引入一种新的行政行为,用以分析定性并总结特征仅是一方面,更要提出有针对性的法律控制方案,达至控制惩戒权无序、失范、恣意的效果。

本文的研究重点在于法律控制:首先,将失信惩戒与失信联合惩戒区分开来,限缩控制客体为行政失信联合惩戒(下文简称”联合惩戒”)并观察之;再尝试从新行政行为的视角入手,引入多阶段行政行为和多阶段行政程序,概括联合惩戒的性质以提炼其特征,为控制路径的选择提供思路;最后,在上述基础上阐明对各要素控制的必要性,适用可控制联合惩戒的特色原则,选择有指向性的法律控制路径。

二、控制的客体:行政失信联合惩戒的多维规范解读

虽然全国社会信用立法尚处于立法规划阶段,但在《规划纲要》对各地区、各部门进行社会信用体系建设可以先行先试的鼓励下,各省市创新进行了地方信用立法。此部分即以中央和地方层面的信用规范为研究范本,对联合惩戒进行多层次的规范解读。

(一)概念的限缩:失信惩戒中的失信联合惩戒

目前,信用规范中存在着或规定失信惩戒或规定失信联合惩戒的现象,例如,《规划纲要》《49号文》规定了失信惩戒;《指导意见》规定了失信联合惩戒;《河南省社会信用条例》等同时规定了二者。那么,是否应将二者区分开来,二者的内涵为何,就成为了本文研究的基础性任务。

根据文义解释,失信惩戒即对信用主体的失信行为进行惩罚,而失信联合惩戒字面上多出的“联合”二字,突出了其为多机关针对同一信用主体共同实施惩罚的特征,即对信用主体的失信行为进行跨地区、跨部门、跨领域的惩罚。诚然,忽略“联合”二字,二者均为惩罚,一定程度上可以混同使用。但正因为“联合”二字,二者在内涵范围、惩戒对象、应用场域方面均有区分的必要性。

失信惩戒的内涵更具有包容性,它既可指某一主体实施一次终局的惩戒或同一主体实施多次才终局的惩戒,此为狭义的失信惩戒,也可指不同主体实施多次的失信联合惩戒,即失信联合惩戒实为失信惩戒的下位概念。根据《指导意见》,失信联合惩戒的惩戒对象仅针对严重失信行为,非严重失信行为不能被联合惩戒。在应用场域上,由单一主体实施的失信惩戒仅能适用于行政、市场、行业、社会中的一个领域,而失信联合惩戒不仅联合同一领域的不同主体,更可实现跨领域的联合。尤其在行政领域,单一行政模式并不益于复杂治理任务的完成,部门之间的协作可以有效打破部门壁垒,进而实现整体性治理,行政主体对失信治理更加依赖这种部门协作的方式,即本文的联合惩戒。

(二)从整体到局部:信用信息管理体系中的行政失信联合惩戒

地方信用立法以规范行政机关、司法机关、法律法规授权具有管理公共事务职能的组织提供的公共信用信息(下文以“信用信息”省略代之)为中心,而联合惩戒为信用信息管理中的一环。信用信息的管理可细分成归集、披露和应用三部分:

首先,信用信息的归集应确定信用信息的范围,包括自然人、法人或其他组织的基本信息、失信信息和其他信息等。除了为保护自然人隐私权、个人信息而禁止归集的个人信息,相关部门为信用信息编制形成了目录清单。继而,信用信息的提供主体、信用信息的主管部门(下文简称“信息部门”)等按图索骥,依照目录清单、遵循归集程序将信用信息归集至共享平台。其次,信用信息的披露根据对象的不同,分为公开公示、政务共享、授权查询三种形式。其中,公开公示对应的披露对象为全体社会成员、政务共享对应的披露对象为其他行政机关等、授权查询对应的披露对象为信用主体自身及其授权的其他主体。最后,信用信息的应用是综合性的,包含了信用评价、信用审查、信用监管、信用奖惩等应用方式。从地方信用立法的章名设计上看,主要有“信用信息的应用”“守信激励和失信惩戒”“应用与奖惩”等,这些无不凸显信用奖惩在信用信息应用中的核心地位。守信激励与失信惩戒的作用机制是截然相反的,前者对信用主体的权利产生增益效果,后者对信用主体的权利产生负面限制,由于后者所具有的强制性、制裁性更有助于信用治理任务在短时限内完成,所以失信惩戒更受青睐,其中的联合惩戒也自然成为信用信息应用的最重要形式。此外,各具体应用方式之间并非毫无联系,例如,信用评价多为信用奖惩的前置阶段;又如,信用监管不仅能引发信用奖惩,同时也会影响日后的信用监管。

信用信息从归集到披露再到应用,初看是一个循序渐进、环环相扣、可循环往复的完美设计,但在实践中行政机关只要掌握了信用信息,就可以进行信用信息的应用,而不论归集或披露与否,应用可谓三者的核心。在信用信息应用方式中,联合惩戒的特殊之处正在于高度依赖归集与披露,可以说没有二者行政机关将无法实现联合惩戒的目标。此外,根据前述提到应用方式之间的关系,联合惩戒也有赖于信用评价等其他应用方式,因此,联合惩戒是一种将信用信息归集、披露、应用嵌入其中的信用信息应用方式。

(三)从静态到动态:行政失信联合惩戒的运行机制

社会信用体系建设是一项声势浩大的社会工程[4],即便联合惩戒仅为信用信息应用中的一环,其运作机制也是十分复杂的。过去,学者们多从联合惩戒措施入手展开观察,例如,根据联合惩戒措施的严厉程度,将措施分为黑名单、强化管理措施、对某类资格或权益的限制三类;根据惩戒后果的严重性,将措施分为警示性和惩罚性措施两类。[5]这种静态的观察方式将眼光困顿于惩戒的法律结果,反而容易忽视联合惩戒的整体过程。

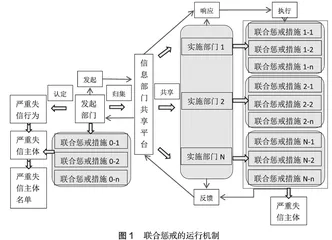

从动态视角观察,联合惩戒的内涵是饱满鲜活的。先前,已有学者对联合惩戒的运行机制进行过总结,概括下来即法院、行政机关、法律法规授权的组织将信息收集至公共信用机构,由后者进行汇总、处理、评价,多个行政主体再对失信者实施惩戒措施。[1]但这份总结过于简单导致很多细节被忽略,且部分总结与规定并不相符。联合惩戒肇始于相关领域的行政机关(以下称为“发起部门”)对信用主体的严重失信行为①的认定,信用主体也将被评价为严重失信主体即失信联合惩戒对象,并被列入严重失信主体名单即失信联合惩戒对象名单;此后,信用主体的严重失信行为或严重失信主体名单等转化为失信信息被归集至信息部门负责的共享平台,依托平台将失信信息推送至失信联合惩戒的实施部门;最后,实施部门在接收到推送的信息后积极响应,对严重失信主体执行联合惩戒措施,并将联合惩戒措施的执行情况通过共享平台反馈给发起部门。

三、控制的前提:行政失信联合惩戒的法律性质再探

我国行政法学者在针对某一行政行为或者行政活动展开研究时,形成了一种始于法律性质界定,终于法律控制的程式化研究方式。[6]此研究方式逻辑自洽之处在于,前一部分界定的法律性质可为后一部分法律控制路径的提出铺好路,即前者为后者的前提,本文也沿用此研究方式。

(一)行政失信联合惩戒法律性质的既有研究:行政行为形式化视角

关于联合惩戒的现有研究多以行政行为形式化为视角,围绕着行政处罚[7]、行政许可、行政合同、行政补贴[1]、行政事实行为[8]等尝试定性。虽然学界对于联合惩戒的法律性质进行了充分的探讨,但总体看来,这些定性就像一台“瞬间抓拍”的相机,只看到了惩戒措施这个静态的惩戒结果,忽视了联合惩戒的动态运行过程。这种不全面的定性探讨究其根源在于传统行政行为理论存在缺陷。行政行为作为“最常见的公共行政活动方式,是传统的行政法基本概念,是行政活动方式类型化的基石,也是行政主体完成行政任务的手段”[9],即便现代行政结构发生了根本变化,行政行为仍处于行政法学的核心地位,但其高度的形式化的反面就是僵化和抽象,难以面对复杂的行政现实。面对“新”的联合惩戒,运用形式化行政行为已无法精准定性,祛除行政行为的形式化,运用新行政行为理论或许能有新的收获。

(二)多阶段行政行为和多阶段行政程序:行政行为形式化的祛除

传统的行政行为理论下,行政机关为完成特定的行政任务,须在权限范围内基于一定的行政程序作成行政行为。而现代行政任务复杂、多元、紧急,单一行政机关囿于行政权限的限制难免捉襟见肘,多行政机关共同参与行政任务应运而生,多阶段行政行为和多阶段行政程序即在这样的背景下被建构出来。

多阶段行政行为起源于德国,1959年由Menger教授基于行政判决建构了多阶段行政行为。判决围绕着多机关参与行政时,先由其他机关核准再由最后的执行机关核发许可,前核准行为是否独立为一项行政行为展开。教授赞成前核准行为是行政行为而非内部行为的判决结果,并总结这种须经多机关参与才能作成的行政行为为多阶段行政行为。Wolf教授将其阐述成为一般性的法律概念,即某一机关对另一机关的行政行为,为法律上明定的、直接对外发生效力的同意或核准(表示或拒绝),属于多阶段行政行为。德国行政法学界后来认可了这一概念,但多阶段行政行为的概念内涵发生了改变。虽然多阶段行政行为仍然讨论多机关参与(参与的形式有听取其他机关意见、会商、同意或核准)作成行政行为的问题,通说所讨论的参与机关行为却限定为内部行为性质。[10]我国台湾地区移植了德国多阶段行政行为的概念,并经发展成为了行政法学界的通用概念。学者们参照德国通说,也认为参与机关的行为应限于内部行为。

多阶段行政程序与多阶段行政行为一样起源于德国,由于二者均为应对复杂行政事务和多元行政组织,学者们经常将二者并列讨论,但二者实则是不同层次的两个概念。多阶段行政程序应置于行政程序层次讨论,是指连续行政程序可被切分为多个独立阶段。而如前所述,多阶段行政行为应置于行政行为层次讨论,是行政行为的一种新类型。真正应该并列讨论的是多阶段行政程序的行政行为与多阶段行政行为,或多阶段行政程序与多阶段行政行为的行政程序。

多阶段行政程序产生于部分许可和先行决定等法律概念,不是独立的程序类型,其与一般行政程序、正式行政程序、计划确定程序、行政救济程序、所谓的集团程序、程序的加速共同构成了德国联邦行政程序法上的程序类别。[11]广义上的多阶段行政程序囊括了多阶段行政行为的行政程序和具有内容上关联性的独立行政程序结合为的多阶段行政程序。[12,13]根据行政机关在各阶段程序是否作出了对外发生法律效力的行政行为终结各程序,多阶段行政程序可以划分为真正的多阶段行政程序和非真正的多阶段行政程序。如此,涉及真正的多阶段行政程序的行政行为因各程序所作成的行政行为相互衔接并共同构成了复数行政行为,而多阶段行政行为因参与协助机关行为是内部行为,应归为不真正的多阶段行政程序的行政行为。二者最终的区分焦点在于行政行为的识别,可以根据行政行为的特征来确定,包括行政机关作出、高权措施、公法性规制、单方性、直接对外发生法律效力,这当中尤以最后一项重要。[14]407此外,真正的多阶段行政程序根据参与行政程序的行政机关多寡,可继续划分为单一机关、多程序、多行为的连贯程序构造和多机关、多程序、多行为的接续程序构造。[10]