边境旅游面临的国家安全问题研究

作者: 田里

摘要:作为我国边境地区的一种开发方式,边境旅游发展在扩大对外开放、繁荣边境经济、助力扶贫解困的同时,隐涵着诸多影响国家安全的因素。三十多年来,我国边境旅游一直处在起伏波动的发展状态。从总体国家安全观视角看,我国边境旅游经历了空间拓展期、动态调整期、领域拓展期三个阶段,不同时期面临的国家安全问题呈现不同特征与重点;在空间区域上,东北边境地区、西部边境地区、西南边境地区分别呈现不同风险态势;从安全风险类型上,形成了认同型安全风险、流失型安全风险、入侵型安全风险三种类型安全问题。加强边境旅游国家安全治理,需要建立促认同、阻流失、防入侵相结合的边境旅游综合治理体系,以持续有效地管控我国边境旅游发展面临的国家安全问题。

关键词:边境旅游;跨境旅游合作区;国家安全

中图分类号:F5 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2022)02-0066-12

引言

边境旅游(border tourism)是指在两个国家陆地边界口岸特定范围内开展的旅游活动[1]。我国是世界上陆地边境线最长、邻国最多的国家,边境旅游资源富集。[2]在过去30多年中,边境旅游在我国与周边国家交往中扮演着重要角色,是次区域国际合作的重要内容,也是“兴边富民”的重要战略性支柱产业。[3] 在“一带一路”倡议背景下,云南、广西、新疆、吉林、黑龙江等省区通过加强与邻国间的公路、铁路等交通基础设施建设,大力发展边境贸易和边境旅游,带动了边境地区社会经济的持续发展。[4]例如,云南瑞丽、新疆霍尔果斯、内蒙古满洲里等已成为著名的边境旅游城市[5]。2021年10月23日,《中华人民共和国陆地国界法》发布,作为中国第一部全国性的边境管理法律,其中明确提出“经与陆地邻国协商,可在双方接壤地区设立跨境旅游合作区”,并将旅游作为仅次于经济合作的重要合作领域,由此可见,边境旅游在我国边境地区发展中的重要地位。

文明冲突论(The Clash of Civilizations)认为,文化之间的断裂带正在成为全球冲突的中心[6]。边境是与国家边界直接相连的特殊区域,既是陆地疆域的边缘,也是走向外部的始端[7],处于不同文化之间的断裂带。边境旅游作为“橄榄枝”和“催化剂”,在推动国家之间关系改善的同时,也会加剧不同国家之间的冲突,对国家安全造成威胁。本文在回顾我国边境旅游发展阶段、梳理各个区域存在安全问题的基础上,分析边境旅游面临的国家安全问题类型,探讨完善边境旅游国家安全治理体系的途径,以期持续有效地管控边境旅游发展中的国家安全问题,推动我国边境地区的开发开放。

一、我国边境旅游的三个发展阶段及面临的国家安全问题

1987年11月4日,原国家旅游局与原对外经贸部联合发布《关于拟同意辽宁省试办丹东至新义州自费旅游事》,开通了辽宁丹东市至朝鲜新义州的边境一日游活动,边境旅游获得正式许可。[3]1997年10月,国家《边境旅游暂行管理办法》发布,将边境旅游定义为我国与相邻国家之间居民跨境旅游活动。关于边境旅游发展阶段划分,目前主要有纪光萌(2014)的两阶段论[8]、葛全胜(2014)的四阶段论[3]、明庆忠(2019)的四阶段论[9]等观点,但这些划分未结合国家安全问题进行探讨。根据国家安全学创始人刘跃进(2004)的解释,国家安全是指一个国家没有危险的客观状态[10],本文结合《中华人民共和国国家安全法》,可进一步将其完善为“国家安全是指国家未受安全威胁的状态以及保持未受安全威胁的能力”①。从国家安全观视角,我国边境旅游发展可划分为三个阶段。

(一)空间拓展期(1985—1996年)

我国边境旅游从东北地区开始,逐步拓展到中国所有陆地沿边区域,面临的国家安全问题也由“点”拓展为“带”。1985年,在中朝双方协商下,丹东与新义州开展互访活动,打破了长期的封闭状态,开始了边境旅游试点。1988—1991年期间,《关于同意吉林省试办延吉至稳城自费旅游的函》《关于同意延伸中朝边境自费旅游路线的复函》《关于中苏边境地区开展自费旅游业务的暂行管理办法》《关于拟同意黑龙江省旅游局组织少量自费旅游实验团同苏联进行对等交换的请示》《关于同意黑龙江省绥芬河市与苏联波格拉尼奇内区开展边境一日游的函》《关于中苏达成互免团体旅游签证协议的通知》《关于开展中蒙边境一日游活动的批复》《关于同意集安市与朝鲜满浦市开展边境三日游活动的复函》等文件相继发布或批复,边境旅游从辽宁拓展到吉林、黑龙江和内蒙古等省区的部分边境城市。[9]1992年7月,原国家旅游局发布《关于扩大边境旅游、促进边境繁荣的意见》,批准了中俄、中朝、中蒙、中哈、中老、中缅22条边境旅游线路,实现边境旅游从东北一地试点拓展到整个边境地带。该阶段我国边境旅游人数逐年增长,但总体规模较小,面临的国家安全问题相对较少,国家出台的相关管理政策也较少。

(二)动态调整期(1997—2009年)

自1997年始,国家相继出台多个管理措施,边境旅游逐步实现由“放”到“管”,面临的国家安全问题经历了“先增再减”的变化。1997年10月,为规范边境旅游活动,国务院发布《边境旅游暂行管理办法》[8]。1998年6月,原国家旅游局等四部门联合发布《中俄旅游暂行管理实施细则》,对中俄边境旅游进行规范。2002年国务院通过了《中国公民出国旅游管理办法》,对中国公民出国旅游进行规范。这一管理办法对边境旅游有一定的指导作用。由于边境旅游的“过快”发展带来了一些问题,2004年我国有关部门下发《关于加强边境口岸、边民通道管理控制的通知》,严禁各地边境一日游异地办证业务[11]。2005年,为整治边境旅游乱象,原国家旅游局发布《关于出境游组团社及时报告游客在境外发生滞留不归问题的通知》和《关于禁止出境旅游团队参与境外赌博活动的规定》,口岸陆续关闭,边境旅游暂停。[9]直到2009年3月,公安部等三部门联合开展边境旅游异地办证试点工作,广西崇左市、辽宁丹东市、黑龙江黑河市和牡丹江市成为边境旅游重启的第一批试点城市。该阶段我国边境旅游得到较快发展,由于严重的安全问题而被迫中断了一段时间后又逐步恢复,相关管理制度也逐步健全。

(三)领域拓展期(2010年至今)

自2010年开始,我国边境旅游迎来新的发展阶段,逐步从跨境旅游合作拓展到旅游地合作,面临的国家安全问题也由“单”拓展到“多”。2010年6月,中国明确提出建设广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满洲里等重点开发开放试验区[3]。2013年7月,公安部、原国家旅游局批准新增18个边境旅游异地办证地区,使边境旅游的地域范围进一步扩大了。[11] 2015年,为推动边境旅游发展,中越两国政府签署了《关于合作保护和开发德天—板约旅游资源的协定》,设立了德天(板约)瀑布景区,实现了从单一的旅游者跨境到旅游地跨境的尝试。[12] 2017年,中国首个跨国马拉松赛——“瑞丽—缅甸木姐”国际马拉松赛在云南省德宏景颇族傣族自治州瑞丽市姐告文化广场举办,实现了旅游者跨境向旅游业跨境的尝试。2017年5月,国务院办公厅印发《“十三五”兴边富民行动规划(2015—2020年)》,提出加快推进边境旅游建设。2018年文化和旅游部等10个部门联合印发《关于印发内蒙古满洲里、广西防城港边境旅游试验区建设实施方案的通知》,极大推动了边境旅游的发展。2021年6月2日,文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》,提出要在“十四五”期间建设一批边境旅游试验区、跨境旅游合作区。这一阶段,跨境旅游合作持续扩大,从单一的旅游者跨境旅游合作向以旅游者、旅游业、旅游地“三位一体”的跨境合作转变,人员交流增加,边境旅游资源开发加速,导致国家安全问题也呈现多样化态势。

二、我国边境旅游面临国家安全问题的区域划分

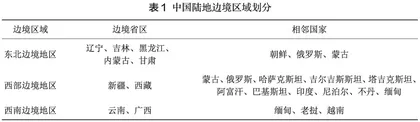

中国陆地边境地区包含辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆、西藏、云南、广西9个边境省区,涉及朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南14个陆地邻国。对于我国边境区域划分,现有研究大多按照东北、西北、西南三个边境地区划分[13,14],从国家安全视角的考虑较少,在实证研究中常忽略甘肃和西藏两省区。王朋岗等(2020)依据边境地区自然环境、边境省区与接壤国家的经济发展水平、相邻国家社会稳定情况以及外交差异性,将我国陆地边境地区划分为东北、西部和西南三个边境区域(见表1)[15],较好与国家安全问题相结合。故结合该观点,本文从东北、西部、西南三个边境区域对我国边境旅游面临的国家安全问题进行分析。

(一)东北边境地区

东北边境地区历来是中国陆地边境地区划分中最具争议的地区,主要争议点是内蒙古、甘肃的归属问题。辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古东北部是无争议的东北边境地区,但由于内蒙古区域范围较大,内蒙古西北部的归属存在一定争议。宁志中(2014)在对边境地区入境旅游进行计算时,由于区域划分难度较大,计算东北、西北片区时,均将内蒙古的数据纳入。[13] 由此可以看出,该种划分法虽照顾到传统的地区划分,但对现实中的计算造成了很大困难,不利于具体考察各地区的实际情况。正因如此,游珍(2015)、王桀(2021)等再对边境地区进行划分时,均将内蒙古全部划分为东北边境地区[5, 14]。但该种分法仍存在一个问题,即甘肃归属问题。甘肃仅与蒙古相邻,其边境情况与内蒙古相近,却在具体划分中常被划归西北边境地区,造成划分与实际不符的情况。王朋岗等(2020)将甘肃以及新疆北部与蒙古相邻的区域均划归西北边境地区,以弥补这一缺陷[15]。然而,该划分又将个别省区割裂。笔者认为,在结合我国实际情况基础上,东北边境地区应包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃五省区,相邻国家有朝鲜、俄罗斯、蒙古3个国家。

在东北边境地区,边境旅游面临的国家安全问题主要是国民安全和生态安全问题。在国民安全方面,主要是朝鲜核试验的影响。2012年至今,朝鲜先后进行了5次地下核试验。由于朝鲜地域狭小,核试验场地选择有限,主要建在中朝边境地区。[16] 其中,储有大量武器级钚的宁边距离中朝边境110千米,丰溪里核试验场距中朝边境约90多千米,建有巨大核设施的大馆山区距中朝边境不足40千米。正常核试验的放射性物质泄漏都可能飘到中国境内,而一旦试验不成功引发核泄露,将对中国东北境内100千米纵深造成核辐射威胁。例如,2013年2月朝鲜第三次核试验引发的地震使中国延边部分地区震感强烈,此类问题很可能会导致长白山这座休眠中的活火山重新爆发,对国民安全造成极大威胁[16]。在生态安全方面,主要是蒙古和俄罗斯的跨境生态问题。受制于资源禀赋和发展水平,蒙古和俄罗斯对中国出口均以自然资源特别是农畜林矿产品为主,造成蒙古草场被破坏、水源断绝、荒漠化严重,俄罗斯大量垦荒,从而对我国的生态环境产生影响。[17] 例如,2021年3月13日,源自蒙古国的沙尘暴袭击我国北方地区,造成内蒙古中西部、甘肃河西、宁夏及陕西北部地区等出现中度或以上污染,并部分影响到京津冀以及周边地区①。

(二)西部边境地区

西部边境地区常被划分为西北边境带,通常包括新疆、甘肃两省区,不包括西藏。由于甘肃在前文已做分析,故不再赘述。新疆比东北边境地区更为复杂,与多个国家相邻,故应属于西部或西北边境地区。西藏虽在传统认知中属于西南地区,应归属西南边境地区。然而,西藏边境情况与新疆相似,安全情况较为复杂,与云南、广西两省区不相似,故在西南边境地区中常常容易被忽略。例如,宁志中(2014)在对边境地区入境旅游进行计算时,就将西藏进行忽略分析。考虑到边境存在的实际情况,不应把西藏划归到西南边境地区,应与新疆划归在一起。因此,西部边境地区包括新疆、西藏两省区,相邻国家有蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸11个国家,是中国三大边境地区中最为复杂的地区。

在西部边境地区,边境旅游面临的国家安全问题主要为国土安全和军事安全问题。国土安全问题主要是民族分裂势力、宗教极端主义和国际恐怖主义组成的“三股势力”对我国的影响。其中,民族分裂势力是由指极端民族主义者坚持“民族自决”的原则,在多民族国家内部开展民族分裂、独立活动;宗教极端主义是指打着“宗教”旗号,从事极端主义活动;国际恐怖主义是指出于政治动机对平民实施暴力、绑架及社会破坏等恐怖活动。军事安全主要是边界军事冲突带来的安全问题。印度在1962年中印自卫反击战之后,一直对中国怀恨在心,试图有朝一日报复中国。例如,2021年6月15日,中印在加勒万河谷边境爆发冲突,印方一线边防部队打破双方军长级会晤达成的共识,再次跨越实控线蓄意挑衅,甚至暴力攻击中方前往现场交涉的官兵,进而引发激烈肢体冲突,造成人员伤亡②。