数字经济对城乡融合发展的双边影响研究

作者: 楚楚 孙玉莲 宫雪

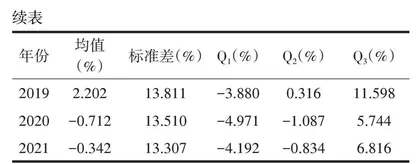

[摘要]数字经济作为一种新的经济形态,为城乡融合发展提供了新动能。本文利用2013-2021年省级面板数据,采用熵值法测算数字经济和城乡融合发展指数,实证检验数字经济对城乡融合发展的双边影响效应。研究发现:(1)数字经济发展对城乡融合发展的影响同时存在正向红利效应和反向鸿沟效应,且鸿沟效应发挥主导作用,使实际城乡融合发展水平低于前沿城乡融合发展水平;(2)数字经济对城乡融合发展的双边效应影响存在异质性。从年度特征上看,2013-2021年净效应均值逐渐减小,说明随着时间的推移数字红利效应将逐渐发挥主导作用,促进城乡融合发展;从地区特征上看,东部地区数字经济红利效应发挥主导作用,有利于城乡融合发展,而中西部地区数字经济影响城乡融合发展的鸿沟效应发挥主导作用。据此,政府应积极落实乡村振兴战略,加快数字乡村建设,遵循地区优势,实施差异化的数字经济政策。

[关键词]数字经济;城乡融合;熵值法;双边随机前沿模型

[中图分类号]F49;F323;F299.2 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2025)01—0130—11

[作者简介]楚楚,女,第七师胡杨河市党委党校(行政学院)经济教研室教师,研究方向:经济统计;孙玉莲,女,第七师胡杨河市党委党校(行政学院)经济教研室高级讲师,研究方向:经济学;宫雪,女,第七师胡杨河市党委党校(行政学院)经济教研室中级讲师,研究方向:区域经济发展。

一、引言

城乡发展问题一直是国家重点关注的问题之一,是我国迈向现代化的重要环节。党的二十届三中全会明确提出“加快构建促进数字经济发展体制机制”和“完善城乡融合发展体制机制”。[1]长期以来,由于农村地区经济发展滞后,城乡发展不均衡问题日益突出,已然成为制约我国经济高质量发展的重要领域。数字经济通过大数据、物联网、智能化等数字技术,引导城市技术、网络、人才、信息等资源向乡村流动,促进了城乡资源要素的双向流动,为城乡融合发展提供了新动能。可见,深入探究数字经济助力城乡融合发展的影响机制,对构建新型城乡关系具有重要的现实意义。

关于城乡融合发展的研究,主要体现在三个方面。一是城乡融合发展的内涵,如韩文龙和吴丰华认为城乡融合是城市发展和农业农村现代化的有机结合,逐步推动城乡生产力均衡发展,最终实现工农城乡高质量发展和共享发展的过程[2];Bulderberga Z认为城乡互动是城市和农村地区之间不同的物质和非物质的流动,其种类、强度和方向决定了两个地区的发展可能[3];年猛认为城乡融合是在保留城市和乡村各自特色的基础上,将城市和乡村视为有机整体,实现城乡双向深度互动的过程[4]。二是城乡融合发展中存在的主要问题及实现路径,如Blecher M指出中国的城乡关系拥有比大多数其他国家更高水平的城乡平衡,但由于严格的户籍制度,工人和农民之间、城市和农村之间仍然保持着尖锐的结构性裂痕[5];张海鹏认为城乡之间资源要素配置不合理是融合发展的主要障碍,主要表现为城乡资金和土地资源配置失衡,提出完善土地制度改革、鼓励城市资金流向农村、促进城乡要素市场一体化发展是实现城乡融合发展的关键[6]。三是城乡融合发展的定量评价,国外学者评价内容较为单一,主要以城乡土地[7]、福利[8]、教育[9]、农业发展[10]等单一角度为主,国内学者主要从多维度展开,早期主要从城乡经济、社会、空间三个维度展开[11],但随着城乡特征的不断变化,人口结构、基础设施、生态环境、公共服务等维度不断被纳入城乡融合指标体系中,提高了评价体系的系统性和全面性[12]。

随着数字经济的蓬勃发展,学者们对城乡关系的研究考虑了数字化因素。诸多学者实证分析了数字经济对城乡收入差距[13]、消费差距[14]、乡村振兴[15]的影响效应,而关于数字经济对城乡融合发展的研究大多为理论分析,如樊轶侠指出数字经济背景下推动城乡融合发展的财政政策应“以人为本”[16];彭银春指出数字经济使城乡资源配置趋于合理,逐渐形成共享经济,从而弱化城乡二元结构壁垒,促进城乡融合发展[17];周德等指出数字经济通过数字技术,突破城乡地理界限,促进城乡资源双向流动,成为提升城乡融合发展质量的新动能[18]。

本文的边际贡献有:(1)数字经济对城乡融合发展的研究多集中于理论分析,缺乏二者关系的实证研究。本文在理论分析的基础上,构建多维评价指标体系,实证检验数字经济对城乡融合发展的双边影响效应;(2)数字经济在不同地区可能产生数字红利,也可能导致数字鸿沟,部分研究可能忽视了数字经济的双向影响效应,本文实证部分充分考虑数字经济可能存在正向和反向双边效应,同时进一步测算了数字经济红利效应和鸿沟效应的共同作用使实际城乡融合发展水平偏离前沿发展水平的程度;(3)在以往数字经济对城乡发展的研究中大多使用门槛模型,相较于这种方法,双边随机前沿模型认为正向红利效应和反向鸿沟效应同时存在,并能够分别测算出数字经济对城乡融合发展带来的红利效应和鸿沟效应的具体数值,以及进一步计算两者共同作用下的净效应。

二、理论分析与研究假设

(一)数字经济对城乡融合发展的双边影响效应

事物的发展存在两面性,即数字经济在产生数字红利的同时也伴随着数字鸿沟的出现[19]。从城乡“人口融合”方面看,深层次的户籍制度问题是造成城乡二元结构的主要原因[20],而数字经济的发展为破除制度障碍提供了数字技术的支持,通过数字化和信息化的户籍管理模式更便利地监测人口流动,弱化户籍制度对人口流动的限制,有助于促进城乡人口融合。同时,数字乡村的建设和乡村振兴政策的实施,引导了众多的城市技术型人才融入乡村,建设乡村,促进了城乡人口双向流动。从城乡“经济融合”的方面看,推进地理信息系统、遥感技术、智能感知等数字技术应用于农业生产中,有利于解放农村劳动力,提升农业生产效率和智慧化水平[21]。同时,随着以数字技术为基础的电商平台的发展催生出新业态,为农村居民提供了更多的就业和创业机会。通过网络直播形式推广特色农产品,发展乡村旅游等,有助于促进农村经济发展,缩小城乡经济发展差距,逐步推动城乡经济融合发展。从城乡“社会融合”方面看,长期以来,由于城市偏向政策,导致城乡资源分配不合理,医疗设备、教育资源、社会保障等基本公共服务差距明显。社会公共服务体系数字化,有利于缓解城乡公共服务差距[22],如农村居民可通过数字政府平台表达诉求,通过网络问诊共享城市优质的医疗资源,通过云端网络课程共享城市一流教育资源等,有利于实现城乡公共服务均衡发展。从城乡“空间融合”方面看,数字经济通过人工智能、互联网和大数据等数字技术,突破了城乡空间限制,实现城乡信息即时共享,减少了城乡信息不对称问题,且通过数字技术将城市人才、技术、设施等资源要素作用于农村,实施远程监测控制,弱化了城乡地理距离,以数字网络为载体,促进城乡空间融合。从城乡“生态融合”方面看,数字经济以数字、信息作为核心生产要素,对环境的污染程度较小。数字经济与传统工农产业的融合,改变了传统产业的生产模式,有助于推动城乡工农产业的数字化、低碳化、绿色化转型[23],提升资源转换和能源利用率,减少污染物排放;同时,加强数字普惠金融对城乡绿色低碳产业的资金支持,助力城乡生态环境改善融合。

数字经济的发展与应用给城乡大部分居民生活带来便利,但仍然值得注意的是目前乡村地区受教育程度较低的中老年人普遍较多,思想观念和行为方式较为传统,数字素养和数字技术的运用能力相对较低,社会各方面数字化的应用均给他们带来了不便。其次,米嘉伟和屈小娥指出数字经济的影响呈现“U型”特征,数字经济发展虽提供了更多的新的就业岗位,但也取代了大量低技能、重复性的传统岗位,而从事这些岗位的人群多是以体力劳动为主的乡村人群,城镇高技能的人群代替性较弱,数字劣势的乡村居民失业概率大幅提升,收入也会随之减少[24]。同时,数字经济发展前期,对发展环境要求较高,城市可提供相对完备的交通设施、科技人才、宣传媒介等资源,因此数字资源主要集中在经济发展较好的东部沿海地区及城镇地区。城镇居民首先被惠及,加上本身接受教育的程度较高,使他们有更多的机会和途径去获取并掌握数字技术,数字技术及数字人才集聚城市地区促进城市数字经济的快速发展;而乡村地区的居民本身的受教育程度、使用互联网的技能及信息系统的学习机会等低于城市地区,数字经济快速发展的同时也加剧了城乡间数字发展的鸿沟。Czarniewski S指出企业做出投资时将会优先考虑数字经济发达的地区,不断吸引技术人才涌进,这不利于人才资源均衡配置,相较教育资源、人才储备、福利待遇、医疗资源等各类资源都趋于匮乏的乡村地区,不具有足够强大的资源吸引力去吸引各类资源主动回流到乡村,无法为数字经济提供良好的发展环境,一定程度上造成城乡数字差距,加深城乡数字鸿沟,阻碍城乡融合发展[25]。结合上述分析,提出假设H1。

H1:数字经济对城乡融合发展的影响同时存在正向红利效应和反向鸿沟效应。

(二)数字经济对城乡融合发展双边影响的异质性

目前我国数字经济仍然处于起步和探索阶段,数字经济相关产业及经济活动主要集中在东部沿海地区及城镇地区,产生的数字红利主要惠及城镇居民,中西部地区及乡村地区数字经济活动较少,数字经济与乡村传统产业融合度低,数字技术利用率低。2022年,不同地区间互联网宽带用户接入率,东部、中部和西部地区互联网宽带用户接入率分别为45.79%、28.82%和25.39%,东部地区互联网宽带用户接入率分别比中西部地区高16.97个百分点和20.40个百分点。2022年,同一地区内城市和农村互联网宽带用户接入率,东部地区城市和农村宽带用户接入率分别为72.06%和27.94%;中部地区城市和农村宽带用户接入率分别为71.30%和28.70%;西部地区城市和农村宽带用户接入率分别为65.39%和34.61%。1从以上数据中可以发现,不论是不同地区间还是同一地区内城乡间互联网宽带用户接入率均存在较大差距,造成了一定程度上的数字鸿沟,导致短期内数字经济的反向鸿沟作用更大。结合上述分析,提出假设H2。

H2:数字经济对城乡融合发展的双边效应影响存在异质性。

三、模型、变量与数据

(一)双边随机前沿模型理论介绍

Kumbhakar和Parmeter于2009年提出双边随机前沿模型[26],与传统的回归模型相比,双边随机前沿模型的优势在于不需要事先假定核心变量所产生效应的方向及大小,模型可以自行将传统的随机扰动项分离成正向效应、反向效应和其他剩余的不可观测随机扰动项,从而使实证结果客观可靠。模型形式如下:

[Yi=Dxi+ξi=Dxi+wi-ui+vi=x'iδ+ξi] (1)

其中,[Yi]为实际发展水平,[xi]为模型待控制的一系列变量,[δ]为待估参数向量,[Dxi]为前沿发展水平。[ξi]为复合扰动项,由[vi、wi、ui]三部分构成,其中[vi]为传统意义上不可观测的随机扰动项,[wi和ui]分别为实际发展水平相对前沿发展水平向上和向下的偏离程度。其中,[ui]表示反向效应,且[ui≥0];[wi]表示正向效应,且[wi≥0],[wi和ui]具有单边分布的特征。

当[wi=0]时,表示实际发展水平仅受到核心变量的反向效应影响;当[ui=0]时,表示实际发展水平仅受到正向效应影响,这两种情况符合其中任意一种时该模型则为单边随机前沿模型。若[wi和ui]同时为0时,则上式为OLS模型。但一般情况下,实际发展水平的最终结果应受到正向效应和反向效应的双边作用,即复合扰动项[ξi]并不为0,这导致OLS估计是有偏的。为得到更加有效的估算结果,一般采用极大似然估计法(MLE)进行估计。对此需要对复合残差分布做如下假设:

①随机扰动项[vi]服从正态分布,即[vi~iid N( 0 ,σ2v)];

②[wi和ui]均服从指数分布,即[wi~iid Exp( σw )],[ui~iid Exp( σu )];

③扰动项[vi、wi、ui]之间彼此独立且与变量[xi]不相关。

基于以上分布假设,可进一步推导复合扰动项[ξi]的概率密度函数:

[ fξi=expαiσw+σuΦβi+expaiσw+σuΦbi] (2)

其中,参数[αi、ai、βi、bi]分别为:

[αi=σ2v2σ2u+ξiσu , ai=σ2v2σ2w-ξiσw ;]

[βi=-ξiσv-σvσu;bi=ξiσv-σvσw] (3)

根据复合扰动项[ξi]的概率密度函数,可以得到样本中[ n ]个观测值对应的似然函数:

[lnLxi ; θ=-nlnσw+σu+ i=1nlneαiΦβi+eaiΦbi] (4)