美国智库对中国在国际组织中影响力的认知分析

作者: 邵珠航

[摘要]分析美国智库对中国在国际组织中影响力的认知,有助于研判美国在国际组织领域的对华政策走向,从而为中国的战略应对提供参考。研究选取6家美国智库的17篇代表性文献作为样本,采用文本分析法对这些文献的内容进行分析。美国智库普遍认为,近年来中国在国际组织中的影响力大幅提升,对美国的霸权地位、西方自由主义国际规范以及“基于规则的国际秩序”构成了严峻挑战,因而主张采取措施加以制衡。对此,中国应高度重视国际组织领域的战略竞争,坚持合作与斗争并重的对美政策,秉持共商共建共享理念,加强与全球南方国家的团结协作,推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

[关键词]美国智库;国际组织;国际影响力;国际话语权;中美关系

[中图分类号]D822.37 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2025)02—0055—07

[作者简介]邵珠航,男,同济大学政治与国际关系学院博士研究生,南洋理工大学社会科学学院联合培养博士研究生,研究方向:中美关系、印度外交。

国际话语权是一国实力和影响力的集中体现,也是大国博弈的一个重要方面。掌握国际话语权的国家,更能够在激烈的国际竞争中占据主动地位。自党的十八大以来,中国着力提升国际话语权,以改变国际话语权与自身实力极不匹配的状况。[1]其中一个重点方向便是提升在国际组织1中的话语权,即制度性话语权。然而,当今大部分国际组织都是以美国为首的西方国家在二战后主导建立的,带有鲜明的西方中心主义色彩。作为非西方崛起国,中国提升制度性话语权的努力必然面临来自美西方国家的强大阻力。特别是自2017年以来,随着美国发起并不断强化对华战略竞争,中国在国际组织中面临更大压力和挑战。中美两国在国际组织中的战略竞争攸关国际规则、国际秩序、国际领导权以及全球治理的未来,因而影响深远、意义重大。[2]考虑到智库在美国内政外交中所扮演的关键角色及其议程设置功能,系统考察美国智库对中国在国际组织中影响力的认知,将有助于研判美国在该领域的对华政策走向,从而为中国的有效应对提供参考。

一、研究样本

本文主要选取以下6家智库作为研究样本,它们分别是:美中经济与安全评估委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC)、对外关系委员会(Council on Foreign Relations, CFR)、传统基金会(The Heritage Foundation)、布鲁金斯学会(Brookings Institution)、战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies, CSIS)、新美国安全中心(Center for a New American Security, CNAS)。

之所以选择上述6家智库作为信息获取对象,主要出于以下三个方面的考虑。首先,这些智库均为美国顶尖智库。除USCC外,其他5家智库均排在“全美顶尖智库排名”(2020 Top Think Tank in United States)的前20名。[3]USCC虽然没有上榜,但它在追踪中国发展动态、策划引导对华议题、为美国对华政策提供专业化建议方面发挥着不可替代的作用。[4]其次,这些智库的研究领域侧重于外交政策与国际事务,专业化程度高,研究人员具备良好的分析能力。最后,这些智库涵盖了从激进到保守的政治倾向。例如,传统基金会是典型的保守主义智库,布鲁金斯学会则属于中左派别。总之,这6家智库能够较好地反映美国智库关于中国在国际组织中影响力的认知情况。

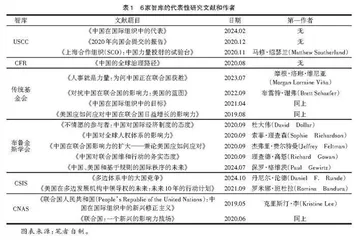

笔者在上述6家智库的官网上以“China’s influence in international organizations”“China UN”等为关键词进行信息检索,甄选出自2017年美国发起对华战略竞争以来的相关文献,从中选取代表性文献共17篇。其中,布鲁金斯学会5篇,传统基金会4篇,USCC 3篇,CSIS和CNAS各2篇,CFR 1篇,具体见表1。

从作者背景来看,上述文献的作者具有以下特点。首先,他们长期关注中国外交、中美关系或国际组织,是所在领域的知名专家。例如,布雷特·谢弗主要研究美国国务院、联合国及其他国际组织,并经常就与联合国相关的问题发表演讲和撰写文章,还曾到美国国会就联合国问题作证。其次,不少作者具有在美国政府部门或国际组织任职的经历(见表2)。因此,这些作者的观点在美国政界和战略界具有不容忽视的影响力,值得高度关注和深入分析。

二、美国智库的主要认知

(一)表现

其一,中国缴纳的联合国会费大幅增加。USCC指出,当前中国是联合国第二大会费分摊国,仅次于美国,提供了联合国总预算的12%。而在20年前,这一比例仅为1%。布雷特·谢弗也指出,2020年中国在联合国系统中的财政贡献额为19.8亿美元,在所有国家中位列第五。并且,在常规预算和维和预算的分摊份额上,中国仅次于美国,约为日本的两倍。而在10年前,中国的财政贡献额仅为1.9亿美元,排在第21位。其二,国际组织中的中国雇员增加。摩根·洛琳·维尼亚认为,中国在促进本国民众到联合国系统工作方面取得了巨大成功。这一方面与中国财政贡献额的增加密切相关,另一方面也反映出中国通过联合国“初级专业人员”(Junior Professional Officer, JPO)项目推动这一进程的努力。布雷特·谢弗指出,2011年联合国系统共有888名中国雇员,而到2021年,这一数字增加至1471人,增长了66%。丹尼尔·伦德指出,在2015—2021年间,中国赞助了32名联合国初级专业人员和590名其他专业人员,五年内实现了快速增长。其三,在国际组织中出任中高层领导的中国人增多。CFR的研究指出,2019年时任中国农业农村部副部长的屈冬玉轻松击败美国支持的候选人,当选为联合国粮农组织(FAO)总干事。目前,中国官员领导着联合国15个专门机构中的4个。布雷特·谢弗也指出,在2006年以前,联合国系统最重要的15个专门机构中从未有中国人担任领导职务。然而,近年来中国在联合国中的领导地位迅速提升,成为领导联合国专门机构最多的国家。具体而言,李勇在2013—2021年担任联合国工业发展组织(UNIDO)总干事;赵厚麟自2015年起担任国际电信联盟(ITU)秘书长,第二任期于2022年12月31日结束;柳芳在2015—2021年担任国际民航组织(ICAO)秘书长;屈冬玉自2019年起担任联合国粮农组织总干事。其四,中国对联合国政治事务的关注和参与增加。一是中国在联合国更加频繁地行使否决权。杰弗里·费尔特曼指出,中国在联合国安理会仅使用了16次否决权,低于其他四个常任理事国。但是,这一数字正在增加。预计中国将很快超过法国,成为使用否决权频次较高的常任理事国之一。二是中国人开始到联合国政治和建设和平事务部(DPPA)任职。2016年,该部门迎来第一位中国籍的初级专业人员。三是中国派出了大量维和人员。目前,中国派遣了超过2500名维和部队人员和其他工作人员,超过其他四个常任理事国维和人员的总和。其五,中国主导创建了许多新的国际组织。USCC指出,中国通过本国主导的替代性组织和倡议来提升影响力。其中,“一带一路”倡议是最重要的一个。同时,中国还建立了多个区域性组织,如中非合作论坛(FOCAC)、中国—中东欧国家领导人峰会、中国—拉共体论坛(CELAC)、上海合作组织、亚洲基础设施投资银行(AIIB)等。

(二)意图

在长远目标上,美国智库认为中国意图削弱并最终取代美国的全球领导地位。CFR的研究认为,过去2000多年来,中国的统治者一直将本国视为世界上的主导力量之一。然而,19世纪和20世纪初中华帝国的崩溃,使中国的影响力一落千丈。过去20年来,随着经济和军事实力的重新崛起,中国力图恢复其在国际体系中的核心地位,并重新定义全球治理机构的主导权。USCC指出,自20世纪90年代以来,通过控制多边组织来发挥国际影响力一直是中国外交政策的支柱之一。中国将国际组织视为取代美国的工具,试图利用国际组织特别是联合国,获得相对于美国及其盟友的竞争优势。布雷特·谢弗也指出,从历史上看,中国一直是一个大国,其政府和全体人民都强烈希望恢复这一地位。此前中国采取的低调策略并非出于偏好,而是一种精明、耐心的战略,旨在以不具威胁的方式逐步增强国力,进而恢复大国地位。如今,中国认为美国正在衰退,所以无须再隐藏这一意图。

在短期目标上,美国智库认为中国旨在打造一个有利于保障和推进自身经济和安全利益的外部环境。一些学者注意到中国相关表现的防御性。CFR的研究认为,中国在全球治理中推动的一些优先事项具有防御性质,如防止对中国人权的批评、阻止台湾在国际机构中扮演独立角色,维护中国主权。克里斯汀·李指出,中国在联合国安理会的相关投票和决议是为了维护其对西藏和新疆的主权,打压挑战中国核心利益的国家、非政府组织及个人,孤立台湾等。同时,一些学者也强调中国行为的进攻性,即通过国际组织推广政治理念和外交政策。布雷特·谢弗指出,中国希望削弱国际体系中的威胁如国际人权体系,并推动对中国有利的规则、标准、实践和观念。CFR的研究也认为,中国如今在更加积极地塑造全球治理体系,以推广其政治和经济发展模式。这一发展模式表现为国家对政治和社会的广泛控制,并且在核心经济部门融合市场化实践与国家主义。

(三)影响

首先,使国际组织变成为中国利益服务的工具。在美国智库学者看来,2019年国际民航组织秘书长柳芳为推动由中国主导的政策,违反组织程序并隐瞒与中国相关的网络安全漏洞,对该组织及其成员国、航空业造成安全威胁;2020年初中国向世界卫生组织(WHO)施压,迫使其掩盖中国境内暴发新冠肺炎疫情的消息,并边缘化台湾;联合国工业发展组织总干事李勇多次赞扬中国的“一带一路”倡议,并与中国开展项目合作;国际电信联盟秘书长赵厚麟深化该组织与中国的联系,支持“一带一路”倡议,积极推动中国提出的互联网治理改革,并忽视美国关于华为参与5G网络建设的安全警告;联合国粮农组织总干事屈冬玉频繁赞扬中国在减贫方面取得的成功,并拓展该组织与中国的伙伴关系。其次,增强中国的军事实力。理查德·高恩指出,中国参与联合国维和行动使中国军队获得了海外作战经验。同时,维和任务还使中国军队有机会收集关于其他国家和联合国单位的情报。不过,中国的维和人员也成为其他大国的情报目标。马修·绍瑟兰认为,中国正通过上海合作组织提升外交关系和海外行动能力,这将有助于其对外投射力量。然而,这很可能对美国利益造成负面影响,具体包括:中国在中亚和阿富汗的行动和军事存在,可能给美军带来操作上的挑战;未来中国可能利用其在上海合作组织演习中获得的外交和军事能力,向非洲部署军队,从而限制美军应对全球危机的能力,并增加两国军队接触的风险;中国可能利用其与上海合作组织成员国的关系,限制美军在中亚的行动能力。再次,侵蚀西方霸权及自由主义国际规范。克里斯汀·李认为,中国的行为损害了“普世价值”和美国利益,尤其是在人权、可持续发展等领域。一方面,中国在国际组织中与发展中国家建立联盟,挑战西方的主导地位;另一方面,中国在国际组织中推广符合中国利益的价值观。这包括:推广“特殊主义”的人权观;重新定义民主;强调国家主权的不可侵犯;在全球共识中注入中国的意识形态话语和外交政策。索菲·理查森指出,近年来中国在联合国及其他多边机构中变得更加活跃,特别是在国际人权体系方面,这引发了对人权规范退化的严重担忧。USCC指责中国试图修改国际法和联合国对人权的定义,使之不再强调个人权利。罗米娜·班杜拉认为中国正公开利用多边体系倡导其自身的“威权主义”,这可能会在未来几年塑造隐私、互联网、技术和人权标准。最后,冲击西方主导的自由主义国际秩序。CFR的研究指出,越来越多的迹象表明,中国的行为正在加剧与其他国家,特别是那些坚持现有规范和制度的民主国家之间的分歧。最终,这种分歧可能使各国难以共同应对重大国际挑战,甚至可能导致全球治理形成两个截然不同的体系,严重削弱多边合作。保罗·格维茨认为,中国希望金砖国家(BRICS)在全球南方国家的支持下,创造一种新的政治动态,推动现有的“基于规则的国际秩序”(rule-based international order)的内部改革。但是,如果现有秩序发生崩溃,将可能创造出一种新的两极秩序。

(四)应对策略

总体上,美国智库认为中国在国际组织中的影响力增长无法阻挡,但美国可以采取措施削弱其不利影响。例如,布雷特·谢弗指出,随着中国经济和军事力量的不断增长,其在联合国中的影响力也将随之增加。美国无法完全扭转这一趋势,因为这是基于政治和经济的现实。但是,美国必须采取战略性举措,确保中国的影响力得到合理控制,限制并引导中国的领导权,使其不直接损害美国的利益。基于这一出发点,美国智库学者提出了多项应对策略。

第一,加强情报收集和分析。布雷特·谢弗认为,美国情报界应深入分析中国在国际组织中的目标、战术和成效,包括中国的外交活动、软实力投入及其争取国际组织领导职位的努力。克里斯汀·李也强调应了解中国的战略。为此,美国国务院国际组织事务局(Bureau of International Organizations Affairs)应成立一个专门小组,负责跟踪并在必要时反制中国在国际组织中的活动;美国驻联合国等重要国际组织的使团应指定一名中国事务观察员;美国外交官应出席并参与国际组织会议;在国家安全委员会(National Security Council)或国家情报总监办公室(Office of the Director of National Intelligence)下设立一个综合中心,用以收集、分析和传递有关“一带一路”倡议及中国在国际组织中活动的情报。