集体记忆与国家认同的建构:研究热点及趋势

作者: 杨绘荣 安亚倩

[摘要]通过使用CiteSpace可视化工具对集体记忆与国家认同建构研究领域的文献加以综合分析,可以提炼出该领域的核心研究议题主要集中于国家认同的形成过程、构建路径以及层次之辩的探讨等几个主题;而且更细化的可视化分析还预测出三个潜在的学术热点,即国家认同的主题基础——个体认同、国家认同的道路指向——主流意识形态的建设与传播和国家认同的内在动力支撑——情感认同。此外,CiteSpace可视化分析还显示,该研究主题在理论架构上正处于不断发展与加固的阶段,研究领域内的学者与机构分布呈现出明显的分散性,现有研究多基于实证视角阐析仪式活动在激活集体记忆及构建国家认同中的关键作用,在理论深度上和研究创新性方面仍有广阔的空间可以挖掘。总体而言,该领域的学术探索虽起步较晚,却在不断走向深化。集体记忆与国家认同的建构研究呼吁更多的理论创新与学理阐释,通过不断的理论突破与实证检验,为理解国家认同提供更全面而独特的学术视角。

[关键词]集体记忆;国家认同;CiteSpace

[中图分类号]D64 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2024)01—0058—13

[作者简介]杨绘荣,女,山西大学政治与公共管理学院副教授、硕士生导师,法学(政治学)博士,研究方向:政治文化、认同理论;安亚倩,女,山西大学政治与公共管理学院硕士研究生,研究方向:政治学理论。

在全球化背景下,国内外各种复杂因素和力量的交织影响,正在削弱国家认同的构建。习近平总书记在二十大报告中明确指出,人心是最大的政治,爱国统一战线是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝1。由此可见,加强国家认同建设,巩固和发展爱国统一战线,显得尤为重要,而集体记忆理论为理解国家认同提供了一个独特的视角。该理论认为,集体记忆不仅是群体共识的承载,更是社会合法性的基石;它还可以通过重复实践,加深群体对主流价值的认同进而巩固国家认同。因此,当前国内学术界从多个角度关注各种类型的集体记忆建构国家认同的功能,尤其聚焦于实证分析层面。也即是说,集体记忆与国家认同建构研究领域已有相对丰富的实证成果,但理论发展相对不足,因此,运用CiteSpace等文献计量工具对现有研究成果进行可视化分析,不仅有助于梳理研究动态,更有益于挖掘理论空白地带。

一、核心概念界定与理论溯源

(一)集体记忆

在社会学领域,法国社会学家涂尔干(1893年)最早提出了集体记忆的同义概念——集体意识,他认为集体意识是指基于共同的兴趣和需求,在社会生活中逐渐形成的一种强烈的凝聚力1;而法国社会学家哈布瓦赫(1925年)最早明确提出集体记忆这一概念,他指出集体记忆是特定群体在群体交流的基础上,为了保证记忆的传递而选择性地分享过去的事情所得到的产物2。哈布瓦赫提出集体记忆这一概念后,引发了诸多质疑,比如美国作家苏珊·桑塔格(2006年)认为:“严格地讲,根本不存在集体记忆这回事——它就像集体悔罪这种假概念一样无稽”3,该观点过于偏向集体,忽视了集体记忆与个体之间的联系。再比如英国社会人类学家保罗·康纳顿(2000年)认为,集体记忆的主体是个体,群体只是“给个人提供了他们在其中定位记忆的框架,记忆是通过一种映射来定位的”4,即记忆主体是个体,群体只是一个约束集体记忆的框架。他的观点忽视了个体记忆的社会性因素,将集体记忆看作是个体记忆的简单集合,未从群体的角度来看待集体记忆。这些质疑并未扼杀这一术语的生命力,反而有益于在不同学科中更为贴切地界定集体记忆之内涵,如政治学界更倾向于将其界定为处于同一群体中的个体记忆背后的观念体系与情感传递。

(二)国家认同

国家认同作为政治概念,一般被认为最早出现在20世纪70年代西方行为主义政治学领域,被视为一种构建现代国家政治态度和情感的全新理论范式植根于国家的各民族、群体、个人当中。就国内而言,国家认同一词最早出现在1953年勒文森论梁启超的名著《梁启超与中国近代思想》中。现阶段国家认同研究成果丰硕,与当前世界百年未有之大变局的背景和中国社会转型关键期的契机密不可分。从个人角度来说,国家认同是公民对于国族身份的归属认同以及态度评价,如佐斌和秦向荣(2011年)基于心理学层面指出国家认同是公民对自己的国家成员身份的知悉和接受5;高廉怡、郑富兴(2002年)则进一步将国家认同感定义为个人承认和接受自己的民族文化与政治身份后产生的归属感6。从群体角度来说,国家认同是指公民对祖国的领土、政治制度与社会结构的认同以及历史与文化价值观等的认知、情感和行为评价;贺金瑞、燕继荣(2008年)的观点与此相似,他们将国家认同定义为:“一个国家的公民对自己祖国的历史文化传统、道德价值观、理想信念、国家主权等的认同,即国民认同。”7总体而言,对于国家认同,学者们大致认为它是在确定国族身份后所形成的必须捍卫国家主权的潜意识认知。虽然学者们的观点各有侧重,但有一点共识,即认为国家认同与社会秩序挂钩,认同水平的高低直接影响着国家的社会稳定与长治久安8。在国家范畴内有着大大小小的集体,这些集体提供了一个联系紧密的成员共同体,使社会成员免于被个人遗忘,并有益于恢复集体信仰。国家是一个超大的集体,引入集体记忆理论这一研究视角或者分析工具来研究认同问题,可以清晰地洞察到从个体到集体,再到社会和国家范畴内记忆与认同关系。

二、集体记忆与国家认同建构研究成果的可视化分析

在当前全球化与多元文化背景下,集体记忆与国家认同建构研究已成为政治学领域的重要议题。面对国内学术界在实证研究方面取得的进展,理论方面的深化却相对滞后,对该领域的前瞻性发展构成了一定挑战,由此也衍生出一个关键问题,即如何从理论层面有效揭示集体记忆对国家认同构建的影响。集体记忆与国家认同的互动研究显示,国家认同的建构是多重因素综合作用的结果。运用CiteSpace等文献分析工具,可以进行精确的可视化分析,准确把握该研究领域的核心概念和理论、研究热点及发展方向,为剖析集体记忆与国家认同建构研究这一相对复杂的学术议题提供清晰的路径。

(一)研究工具、样本选择及方法

在研究工具上,主要选择由美国德雷塞尔大学陈超美教授开发的在Java环境下运行的CiteSpace软件,借助该软件对筛选好的分析样本进行可视化分析,并以可视化图谱的形式呈现给读者。利用CiteSpace软件绘制集体记忆与国家认同建构研究的热点与趋势可视化图谱的具体过程为:首先,将筛选好的样本文献从中国知网文献管理中心当中以Reworks的形式导出得到初始数据;其次,利用CiteSpace软件中的数据转换工具将初始数据进行转换,得到该软件可以识别的转换数据文件;最后,将转换数据导入到这一软件当中,年度时间切片设定为1,选择想要进行分析的类别,如作者、关键词、机构等,便可生成所需的知识图谱。

在样本选择上,使用知网的高级检索功能,以“集体记忆与国家认同建构”为检索词,检索时间设定为从2009年1月1日截止到2023年11月5日。得到检索结果以后,人工对其进行筛选,不仅要去除不选用的政策文件、会议谈话、期刊广告等文章,还要通过文章摘要对文章内容进行更为严谨的筛选,确保分析对象的准确性。筛选完毕后得到与研究主题高度相关的文献316篇,然后运用CiteSpace软件对文献数据信息进行计量分析并转化为可视化图谱。

在研究方法上,采取定性、定量相结合的分析方法。定量分析体现在将筛选所得的文件通过CiteSpace的可视化分析功能得到各种类别的图表或图谱,严谨、直观地展现与研究主题相关的文献情况。定性分析则是在定量分析的基础上,结合与研究主题相关的文献,对各种图表或图谱中呈现的研究热点与趋势展开定性分析,进而得出研究结论。

(二)研究力量分析

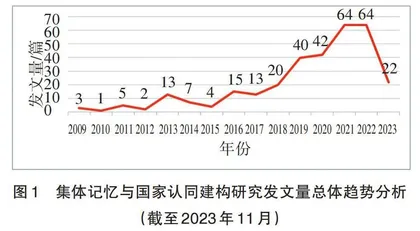

1.文献数量分析。利用CiteSpace软件的可视化分析功能对所选的316篇文献进行分析,可绘制出2009-2023集体记忆与国家认同建构研究发文量总体趋势分析图(见图1)。如图1所示,集体记忆与国家认同建构研究领域中论文发表量具体数值为:2009年发表3篇;2010年发表1篇;2011年发表5篇;2012年发表2篇;2013年发表13篇;2014年发表7篇;2015年发表4篇;2016年发表15篇;2017年发表13篇;2018年发表20篇;2019年发表40篇;2020年发表42篇;2021年发表64篇;2022年发表64篇;2023年发表22篇(截至2023年11月),发文量总体呈现出增长态势。此现象表明,随着研究的持续深入和时间的推进,该学术领域正日益受到学界广泛关注,并逐步展现出蓬勃的发展势态。早期该研究方向尚处在初步探索阶段,仅有少数学者投身其中,发文量和研究强度均较低。然而,2019年发文量的显著增加表明该研究领域在这一年迎来了机遇,并取得了突出的成就。这一发展趋势可能的原因主要有:一则,2019年是中华人民共和国成立70周年,这一历史节点明显提升了集体记忆与国家认同建构议题的学术关注度,从而推动了相关研究成果的增长;二则,全球化背景下的文化交锋与认同危机凸显,促使国内学术界积极探讨如何通过集体记忆的强化推动国家认同的建构,从而刺激该领域研究的扩展与深化。

2.作者及研究机构分析。首先,运用CiteSpace运行节点类型选择作者,可绘制出集体记忆与国家认同建构研究的作者共现图谱(见图2)。如图2所示,图中并未呈现全部作者,只展示了该领域内发表文章数量较多的作者。节点大小代表作者贡献文章数量多少,作者间连线的数量代表合作紧密程度。由此可见,尽管有不少学者对集体记忆与国家认同建构研究作出了贡献,但该领域的探讨深度和研究成果的广泛度仍有待加强。此外,该领域内学界内部的协作模式通常呈现出零散而短暂的特点,迫切需要建立更为持久而深入的学术对话和合作机制。鉴于文章的被引频次可以反映文章的质量以及影响力,同时通过对高被引文章内容的分析,还可以观测到该领域的研究进程是否深入、学者们有哪些重点关注的方向或者是否提出创新性观点,因此接下来,梳理出被引频次大于60次的高被引文章,将被引频次排前七位的文章详细信息绘制成表格(见表1)。由表1可知,在这七篇高引用率的文章中,逾半数涉及民族或民族认同的主题,从它们发表所属的期刊名及文章名即可得见。这说明民族和民族认同议题在集体记忆与国家认同建构研究中扮演着关键角色。探究并廓清这些关系有利于推动学界对国家认同建构主题的深入洞察,更有益于促成理论和实践指南的创制。不过需要提及的是,即便是高引用率的研究成果,亦在深度解析集体记忆与国家认同建构方面存有不足——现阶段相关研究大多仅将集体记忆视作强化国家认同的工具,忽略了二者内在的复杂逻辑关联。

其次,运用CiteSpace软件分析样本文章的作者所在机构的数据,可将其制成集体记忆与国家认同建构研究机构分布图(见图3)。如图3所示,发文量位居前十名的研究机构发文总量为40篇,约占分析样本的12.7%。其中兰州大学发文最多,发表文章7篇,南京师范大学和华东师范大学次之,均发表论文6篇,就此看来,在该研究领域内呈现出以兰州大学、南京师范大学和华东师范大学三所研究机构领先的趋势,不过领先优势并不明显。研究机构发文量排名4—7位的分别是南京大学、新疆大学、东南大学和南方医科大学马克思主义学院,均发表论文4篇,8-10位的是西南大学、东北师范大学和北京师范大学哲学学院,均发表论文3篇,由此看来,以上七个研究机构已开始关注该研究领域且产出了一些研究成果,只是发文量略逊于兰州大学、南京师范大学和华东师范大学。整体来看,在该研究领域内虽已有专门的研究机构,但是研究成果有限,尚未出现深耕于该领域的研究机构,在研究进程上基本处于起步阶段。

(三)研究热点与趋势分析

关键词是文章的中心,也是对文章进行定量分析的一个重要指标,对文章的关键词进行分析,可以清晰地体现文章的主题和核心观点。运用CiteSpace软件对分析样本的关键词频次、聚类及突现加以分析,尤其是在关键词聚类分析当中,对集体记忆与国家认同建构研究领域中的关键词情况进行系统梳理分析,归纳出三个重点主题,便于系统地把握该领域的研究脉络和热点议题。