劳动要素价格上升是否会降低我国制造业国际市场优势

作者: 肖博文 敬莉

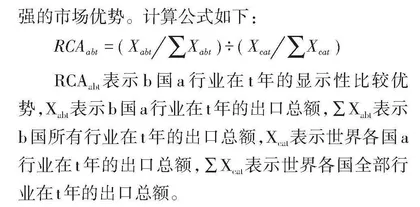

[摘要]在劳动要素价格上升以及人口红利消弱的背景下,我国制造业面临着巨大的成本压力,在国际市场上的要素价格优势逐渐消失,这是否会导致我国制造业的国际市场优势断崖式下跌?本文基于2011-2020年28个中国制造业细分行业数据,从不同行业要素特征的视角出发,探讨劳动要素价格上升对我国制造业国际市场优势的影响。结果表明:劳动要素价格上升不会阻碍我国制造业的发展反而能够助推我国制造业国际市场优势的提升,其中,对劳动密集型制造业的影响尤为显著;劳动要素价格上升能够倒逼企业增加技术创新投入和技术创新产出,其中,对资本密集型制造业的影响尤为显著;劳动要素价格上升能够通过增加技术创新投入和产出,正向影响我国制造业国际市场优势,这也证明了技术创新是我国制造业发挥竞争优势的重要推手和渠道。

[关键词]劳动要素价格;技术创新;行业要素特征;需求引致效应;自主创新效应

[中图分类号]F272.92 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2024)03—0074—11

[作者简介]肖博文,新疆财经大学经济学院研究生;敬莉,新疆财经大学经济学院党委书记,经济学博士,教授,博士生导师。

一 、引言

制造业作为实体经济发展的重要基石,也是国家经济优势塑造的重要基础。当前世界正处于百年未有之大变局,国际经济形势日趋激烈,为了更好地在全球贸易市场中占据一席之地,世界各国纷纷强化自己的比较优势以图增强制造业在国际市场上的市场优势。发达国家实施“再工业化”战略,把劳动密集型产业转移到欠发达地区[1]。发展中国家则是利用自身更加低廉的劳动要素价格优势在全球产业链格局中以谋求发展,我国更是其中的佼佼者,依靠相对低廉的劳动要素价格和世界上最庞大劳动力数量一举成为制造业大国[2]。但如今,我国制造业却处于内忧外患的局面。对内,伴随着经济长期的发展,我国的劳动要素价格不断攀升。据国家统计局资料可知,2014年时我国制造业的平均年薪仅为40486元;而到了2023年,我国制造业的平均年薪已达到91674元,在不到10年的时间内,制造业从业人员的平均薪资已经翻倍,相比于泰国、缅甸、老挝、柬埔寨等东南亚的发展中国家而言,我国的人口红利已经不复存在[3]。对外,随着我国制造业在国际市场上竞争力的增强,贸易长期处于顺差,我国作为世界第二大经济体对美国来说也是需要防范的对象,因此以美国为首的发达国家对我国的高新技术产业进行长久的贸易封锁[4]。

在2022年,我国的制造业增加值已达到31.4亿美元,总产值超过全球的30%,但我国制造业企业所获得的利润仅在全球市场上占比6.1%。这也表明了自改革开放以来,我国制造业的高速发展得益于大量廉价劳动力带来的要素优势,而非在核心技术的创新突破以及生产效率的提高[5]。我国制造业发展长期处于全球产业链的底端,只能依靠劳动密集型产业获取低端的劳动加工费用,而在技术密集型产业上带来的附加值收益较少。随着新一轮科技革命的兴起和全球贸易形式的变换,我国制造业正面临着从劳动要素为主导的发展模式转变为依靠创新驱动和效率突破为主导的发展模式[6]。在这一关键时期,我国制造业想要成功实现由制造业大国向强国的华丽转身就必须摆脱对低廉劳动要素的依赖,转变传统以劳动要素为主体的代加工模式,把技术创新作为发展的首要目标,加大创新型投入;将提质增效作为发展重点,打破技术上的封锁,实现我国制造业在全球价值链上的攀升。党的二十大和全国十四届人大代表二次会议上,习近平总书记再次强调了新质生产力对我国经济发展和制造业升级的重要作用,指出所谓新质生产力即要把技术创新作为发展核心,转变我国制造业以劳动要素优势为导向的传统生产模式[7]。从短期来看,我国制造业转型升级需要时间,而劳动力成本上升正处于我国制造业转型的真空期,这无疑会对我国制造业的市场优势产生影响[12]。但以长期而言,新质生产力是推动我国制造业转型升级的原动力,不仅能够通过提升生产效率、优化管理模式等渠道来缓解劳动要素价格上升带来的阵痛压力,还能推动新型产品研发和品牌口碑塑造。因此,深化技术创新在劳动要素价格上升与制造业市场优势之间的中介机制,对我国制造业在全球市场上的价值链攀升和高附加值的获取具有重要意义,同时也能为政府部门制定差异化扶持政策提供理论参考。

制造业国际市场优势是指我国立足于国际市场之上,创造产品增加值、占有市场效率和持续获利的能力。其影响因素众多,包括开放合作、基础设施、大规模市场、要素价格、互联网技术创新等。在过去,如亚当·斯密和大卫·李嘉图等早期古典经济学家们一致认为制造业国际市场优势的体现来源于要素禀赋和国际分工。新贸易理论则是把规模效益作为国际市场优势提升的重要来源。现代经济学者们对如何形成国际市场优势的研究不一而足,谢子远[8]、姚战琪[9]认为坚持推动产业集聚的加速形成能够减少产业链循环所带来的中间成本,间接带来产品在国际市场上的价格优势,增强其国际市场优势。张峰[10]、张长征[11]等人则认为要发挥政府调节的机制作用,加强绿色技术创新,对传统重污染高耗能产业进行环境管制,有效改善国内制造业生产环境并延长产品生命周期,提升行业市场优势。刘斌[13]、郭然[14]坚持在新一轮科技革命中要发挥互联网信息技术的作用,以降低劳动成本。孙文杰[15]认为我国制造业应进行内部结构调整,改善劳动密集型、技术密集型、资本密集型三类产业的投入比例,技术密集型产业的生产需求在当今国际市场上急剧增加,我国应加大技术研发力度,提升技术密集型产业在制造业中的比重。

二、理论分析与假设

(一) 劳动要素价格对制造业国际市场优势的直接影响

劳动要素价格不仅在平衡产品和货币市场之间占据核心地位,也是影响国际贸易市场行业竞争的主要推手,是引导全球产业布局的重要依据,对制造业国际市场优势产生重要影响。近年来,随着我国经济的发展,劳动要素价格不断上升,人口红利逐渐消失,要素投入比例也随着经济结构的改变而不断完善调整,对技术创新、产业结构升级、引进外资、产品出口优势等具有显著影响[16]-[17]。部分学者基于成本理论出发,认为劳动要素价格上升会增加企业生产成本,弱化制造业产品出口价格优势,间接导致我国制造业效益减少,引起国内制造业向劳动要素价格更低的地区转移,最后可能导致我国出现产业空心化危机,不利于制造业国际市场优势的提升[18]。另一部分学者则基于效率理论出发,认为劳动要素价格上升会在客观上促使制造业摆脱依赖低廉劳动力发展的路径,转而寻找更合理的要素组合方式,实现由低级生产要素向知识积累和技术创新等高级要素的转变,从而提高产品的生产效率,增强制造业国际市场优势[19]。其次,劳动要素价格的提升会促使企业更谨慎地寻找生产员工,改善企业内部人员结构,诞生更多高技能劳动力,提升生产效率。企业是逐利的,在面临着劳动成本上涨的压力下,为弥补相应的成本损失,企业会从其他渠道寻求利益的互换,如改善管理方式、增加研发投入、积极培养人才等,进而提升产品的生产效率[20]。当生产效率提升所带来的收益大于劳动要素价格提升所带来的成本损失时,制造业国际市场优势就会得到提升。基于上述分析,本文提出如下假设:

假设1:劳动要素价格上升能够推动制造业国际市场优势的提升。

(二) 劳动要素价格上升对资本、劳动、技术密集型制造的异质性作用

按照制造业的要素特点来看,我国制造业可以大致分为三类,即资本密集型制造业、劳动密集型制造业、技术密集型制造业。我国制造业中劳动密集型制造业占据绝对统治地位,但在面临着劳动要素价格上升、员工平均工资上涨的危险局面,劳动密集型制造业意识到要继续存活下去并有利可图必须进行技术创新、努力寻求新的要素组合方式,这可能会导致劳动密集型产业对劳动要素价格上升的敏感度相对于资本、技术密集型产业要更高。主要原因在于劳动密集型制造业中小企业较多,对劳动力的依赖更大,劳动成本较低,更容易实现要素替代[21]。资本密集型制造业由于拥有充分的资金,可以更加轻松地投入更多的资本进行技术研发以提升生产效率,缓解劳动要素价格上升所带来的压力;但由于其过度依赖资本的投入,所受约束较多,其灵活性较低,对劳动要素价格上升的敏感度较低。技术密集型制造业本身的创新水平就相对较高,对劳动要素的需求也相对较低,为稳定劳动成本上升情况下的盈利水平,会不断更新产品以提升产品质量,因此劳动要素价格上升对其的影响也相对较小[22]。基于上述分析,本文提出以下假设:

假设2:劳动要素价格上升对资本、劳动、技术密集型制造业市场优势的影响强弱有别。

(三) 劳动要素价格对技术创新的理论及机制分析

从技术创新的角度出发,波特曾提出过“创新补偿效应”,即当面临着劳动要素价格上升所带来的成本压力时,会激励企业通过技术创新和产品改革进行效率的提高以弥补成本方面带来的损失。劳动要素价格上升主要通过引发要素替代效应、人力资本效应和创造性破坏效应来推动制造业企业建立自主创新机制。《工资理论》中曾提出过,伴随着劳动要素价格的上涨,企业的相对剩余价值减少,为了获得更多的超额利润,企业会寻求新的要素组合方式,如改良技术、增投设备、加大投资等。要素替代效应也是企业技术创新能力提高的核心机制之一。人力资本效应则表现为劳动要素价格上升后,企业会主动寻求与当前市场平均工资相匹配的员工并加大对高素质人才的培养,提升人力资本质量;同时会主动通过更多的企业福利以激励员工的创造性,提高生产效率以发挥更强的创新激励作用[23]。创新能力更强的企业面对劳动要素价格上升的局面,会进一步通过产品的差异化创新来获取更多的超额利润,而创新能力较弱的企业会因为收益的减少而选择退出市场,这就是创造性破坏效应。虽然从长期来讲会降低制造业整体的竞争性,更易形成垄断,但在短期内也会增强行业总体的创新水平。

创新产出与劳动要素价格和人力资本效应具有密切的联系,当劳动要素价格上升时,人力资本的质量也会相应提高,创新回报也会增加。工资水平提高能通过激励作用和工作效率提升来促进创新产出[24]。从短期来看,劳动要素价格提高会导致企业生产成本上升,减少人工需求,造成就业压力以至于给整个行业发展造成负面影响。但从长期来看,劳动力成本上升所带来的创新产出上的正面作用会逐渐大于其由于“要素替代阵痛期”所带来的负向作用。因此,通过自主创新机制来提升产品质量以获得更高附加值是形成我国制造业竞争优势的新渠道。

科技是第一生产力。技术创新在劳动要素价格和制造业国际市场优势之间发挥的主要作用机制在于:一是技术进步,劳动要素价格上涨会促使企业通过引进国外先进技术、更换先进设备、改良管理方式、完善经营模式,从而转变以劳动为导向的要素组合。二是自主创新效应,企业技术进步后,能在实际生产中学习到更多先进经验和知识,与企业现有生产经验相结合,会产生更有中国特色的新型高质量产品,增强其市场优势。三是产生需求引致效应,伴随着我国制造业自主创新能力的提高,客观上会促使市场需求结构发生改变。四是促进产业结构升级,当市场需求结构发生改变后,高技术、高效率的企业在市场上会占据一定的优势,赚取更多超额利润,而低技术、低效率的企业为了不被淘汰出市场,就会更加积极主动地提升自己的创新能力,改善自身的要素组合,实现更高效率的生产。最终,我国制造业会拥有更强的要素禀赋优势,实现充分发展。

技术创新的作用机制总的来说:劳动要素价格上升会倒逼企业技术创新,企业技术创新会促使技术进步,技术进步又会通过自主创新效应和需求引致效应促使企业最终实现结构升级,增强其国际市场优势[25]。基于上述分析,提出下列假设: