民族地区现代化:现实挑战与进阶路线

作者: 朱勋克 唐明

[摘要]民族地区现代化是中国式现代化的重要组成部分,是民族地区增值赋能、既“转”又“赶”的跨越发展过程,也是铸牢中华民族共同体意识的生动实践。基于民族地区发展相对滞后,现代产业体系发展不充分,铸牢中华民族共同体意识仍需强化,生态环境特殊大规模开发受限,治理水平亟待提升等现实挑战,建议国家尽快出台“民族地区‘十四五’发展规划和2035年远景目标纲要”,提升民族地区脱贫县域整体发展水平,引导大中城市与县城协调联动发展,因地制宜建构以“数字+生态+”为支撑的现代产业体系,形塑拓展各族群众共居共学共事共乐的互嵌式社会结构,推行全业务“放管服”改革,大幅提升区域内政府治理效能,打造我国“第五增长极”。

[关键词]民族地区;中国式现代化;“放管服”改革;治理效能;第五增长极

[中图分类号]D633 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2024)06—0117—08

[作者简介]朱勋克,副研究员,管理学博士、法学博士后,兵团民政社会事务服务中心副主任(主持工作),研究方向:公共政策与区域发展;唐明,第十师北屯市党委党校(行政学院)常务副校(院)长,研究方向:公共政策。

习近平总书记强调,“中国要实现现代化,方方面面都要强起来”“全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下。”我国辽阔的民族地区,是各族群众繁衍生息的地理区域,也是国家现代化建设不可或缺的空间场域。在新的伟大征程上,民族地区全面建设社会主义现代化(以下简民族地区现代化),是中国式现代化的重要组成部分,厘清民族地区的发展经纬,方能精准施策,稳步快速推进其现代化进程。

一、民族地区现代化的特征解析

我国民族地区主要是指民族自治地方,其国土面积约612.6万平方公里,占全国国土总面积的63.8%1。民族地区现代化具有鲜明的时代特征与区域属性。

1.民族地区现代化是既“转”又“赶”的跨越发展。新世纪以来,特别是党的十八大以来,我国民族地区快速发展,区域内3121万贫困人口全部脱贫,420个贫困县全部摘帽2,区域综合实力大幅提升,基础设施显著改善,基本公共服务迈上新台阶,与全国一道全面建成小康社会,从生产到生活、生态到文化、物质到精神等各个层面实现质的飞跃。但也要看到,民族地区刚完成脱贫攻坚任务,支撑发展的基础设施、资源环境、科技创新等要素不够强劲,城乡区域发展不平衡,经济社会发展总体滞后。展望未来,民族地区要与全国同步实现“到2035年基本实现社会主义现代化,到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的宏伟目标,既要大胆改革创新,切实转变发展方式,昂首阔步走好适合本地区的绿色转型与高质量发展之路,又要以“起步即是冲刺”的态势奋起直追,全力以赴“弯道超车”“后发赶超”,不断缩小与发达地区的差距,实现本地区经济社会发展的历史性跨越。

2.民族地区现代化是为民族区域增值赋能的上升过程。我国民族地区遍布大江南北,自然地理形态多元,多为集资源富集区、水系源头区、生态屏障区、文化特色区、边疆地区、欠发达地区等于一身的后发展区域,承载着国家能源安全、水资源安全、粮食安全、生态安全、边疆安全、文化传承等特殊功能。在“百年变局加速演进”的宏大背景下,民族地区被赋予了新的发展与安全使命。如内蒙古“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”1;广西“打造西南、中南地区开放发展新的战略支点,形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户”2;西藏“打造面向南亚开放的重要通道”3;新疆“坚持把社会稳定和长治久安作为新疆工作总目标”,“建设三基地一通道”“建设‘一带一路’核心区” 4等。概括而言,加快推进民族地区现代化建设,不仅是解决本地区经济社会高质量发展问题,还要进一步巩固强化本地区所承载的特殊功能,确保国家的资源能源、粮食安全、生态屏障、对外开放、边疆稳固等得到更高层次更加稳定的有效供给,切实做到“在发展中巩固安全,在安全中促进发展”。

3.民族地区现代化是铸牢中华民族共同体意识的生动实践。中华民族共同体既是“人”的共同体,体现为56 个民族诞育、发展、交融,逐渐形成“你中有我、我中有你、谁也离不开谁”的统一而不可分割的共同体;又是“文化”的共同体,体现为各民族、各地区丰富多彩的文化在历史发展中逐步交融、整合形成的中华文化共同体5。新中国成立以来,我国创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合,走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路,确立了铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线。观往知来,民族地区现代化将超越区域经济发展的单一框架,同时成为铸牢中华民族共同体意识的具体实践——民族地区现代化的建设主体既有少数民族也有汉族,受益主体是区域内的少数民族和汉族,建设模式是在民族平等基础之上,赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识、维护统一反对分裂、改善民生凝聚人心的时代意涵,引导各族群众共居、共学、共建美好家园,共创、共享、共传中华文化,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同建设认同度更高、凝聚力更强的中华民族共同体。

4.民族地区现代化的根本动能是区域治理现代化。我国从早期的工业现代化到“四个现代化”,再到“中国式现代化”的发展历程中,民族地区未曾缺位或掉队。究其原因,以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣发展为主要内容的民族政策与实践,为民族地区经济社会发展提供了坚强保障。新征程上,民族地区面临发展经济和保护环境双重责任、加快发展和维护团结稳定双重压力,需以正确的战略策略和高水平的区域治理应对变局、开拓新局。具体而言,民族地区要把治理现代化放在第一位,探索更具魄力的“放管服”改革,强化重大发展项目筹划、基本公共服务、干部人才管理等重点领域和关键环节的改革集成与创新突破,全面提高统筹推进“五位一体”总体布局、党和国家机关内部管理方面的治理水平,进而以高效能的政府治理,深度嵌入国家现代化总进程,自觉主动引领本区域的创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展,解决好地区差距、城乡差距、生态建设等问题,充分发挥所承载的特殊功能,向世界展示我国解决民族问题、实现区域协调发展、推进中国式现代化建设的中国智慧与中国方案。

二、民族地区现代化的发展现状与挑战

本文以内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、青海、宁夏和新疆等民族八省区1为例,讨论分析民族地区现代化建设的现实挑战。

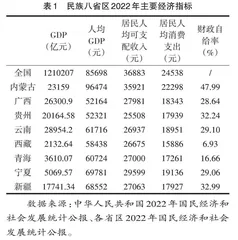

1.民族地区历史悠久文脉绵长,但发展相对滞后。广阔的民族地区有着悠远的发展史,是中华文明的重要起源地之一。距今170万年前的云南“元谋人”“是不折不扣的现代人”2。西藏昌都卡若遗址将西藏高原远古人类的历史向前推进到距今5000年左右,与新石器时期黄河流域的文化十分接近3。新疆在新石器时代已出现人类祖先活动的遗迹,从西汉开始纳入中国版图。4在漫长的历史长河中,各民族在依存与碰撞中逐渐交融,共同开拓疆域,推动着民族地区不断向前发展,直至迈入小康社会。数据显示,2001—2022年,民族地区生产总值年均增长率为10.2%5。但悠久的历史和厚重的文化并未转化为发展优势,民族地区经济社会发展水平仍然相对滞后:一是民族地区整体经济发展水平偏低。民族八省区2022年的生产总值总数仅占全国GDP总量的10.5%,除内蒙古外,其余七省区人均生产总值低于全国平均水平;八省区民营企业法人数占全国总数的9.6%。二是民族地区居民生活水平与全国平均水平有明显差距。民族八省区各自的居民人均可支配收入、人均消费支出均低于全国平均水平。特别是一些地处偏远的民族地区“收入低物价高”,进一步影响群众的生活质量。此外,民族地区420个贫困县接续乡村振兴、增加群众福祉的任务依然繁重。三是民族地区财政保障质量不够高。八省区的财政自给率偏低(见表1),一般公共预算收入难以保障区域稳定与发展需求,资金缺口主要依靠大量的中央转移支付支持。整体而言,民族地区经济发展不够活跃。

2.民族地区区位优越资源富集,但现代产业体系发展不充分。民族八省区地处西北、西南。随着我国西部大开发、共建“一带一路”、西部陆海新通道等的持续推进,民族省区变身对外开放前沿,区位优势明显跃升。此外,民族地区多为矿产资源富集区。如内蒙古已查明矿产124种,有45种储量居全国前三位;1新疆已发现矿种152个,石油、天然沥青、铯等32种储量居全国前两位;2贵州省已发现各类矿产137种,其中23种储量居全国前三位。3民族地区的生态资源也十分丰富,文化资源多彩多姿。然而,民族地区发展进程仍处于工业化初期。

一是产业结构有待优化。数据显示,八省区的第一产占比均超过全国平均水平,除西藏外,七省区的第三产业占比均低于全国平均水平,说明民族地区仍处于倚重一产和二产的工业化初期。

二是现代基础支撑不足。近年来,民族地区加快铁路、公路、民航、水运建设,实现通水、通电、通邮、通网络,民生基础设施大幅改善,但新型基础设施建设滞后,信息化水平参差不齐、条块分割,数据共享难度大;空白点多,系统平台和应用终端建设远不能满足经济社会发展需要。

三是可持续发展动能不够强大。在出口、投资和消费三驾马车中,八省区2022年的出口总额为1311.5亿美元,占我国出口总额的3.65%4,民族地区进出口区位优势没有充分显现。2022年民族八省区固定资产投资增速有增长也有负数,投资的拉动作用不一。从消费看,除贵州、云南外,其余六省区的社会消费品零售总额占GDP比重均低于全国平均水平,说明民族地区消费需求不够旺盛。从创新驱动看,民族八省区研究与试验发展(R&D)经费投入强度均不到全国平均水平的一半,其中新疆、西藏垫底(见表2),说明民族地区科技研发投入不足,创新发展的源动力较为缺失。

3.民族地区各族群众交往交流交融不断加深,但铸牢中华民族共同体意识仍需强化。近年来,民族地区开展促进各民族交往交流交融的大规模社会实践活动,着力调整社会民族关系。如新疆开展“民族团结一家亲”“三进两联一交友”“访惠聚”工作队,5青海实施“三项计划”6等。这些实践活动有助于推进各族群众在理想、信念、情感、文化上的交融聚合和互嵌式发展。但新形势下,民族地区铸牢中华民族共同体意识亟需加强,不能松懈。一是民族地区国民教育亟需加强。据统计,民族八省区文盲人口占15岁及以上人口的比重,除广西外,其余七省区均高于全国平均水平;6岁及以上人群中,拥有大专及以上学历占比,广西、贵州、云南、西藏和青海均低于全国平均水平;拥有研究生学历占比,除宁夏外,其余七省区均远低于全国平均水平(见表3)。此外,从劳动力人口平均受教育年限看,民族八省区在全国排名没有一个进入前五名,其中贵州、云南、青海、西藏四省区竟排倒数四位。1二是不适宜的理念习俗在民族地区还有影响。有些人既不勤劳也不节俭,“今朝有酒今朝醉”,有些人“不习惯”现代文明生活方式,固守“传统”,虽邻里和睦但还是有不同程度的“排他性”。三是个别非典型事件造成的负面影响仍需警惕。1990年以来,新疆境内外“东突”势力加强勾连,2新疆有针对性地推进去极端化工作,不仅打击暴力恐怖活动,而且重视在民众中消除宗教极端思想的影响,堵住宗教极端思想的传播渠道,铲除宗教极端主义生存的土壤,3取得显著效果,但仍需久久为功,不可疏忽大意。

4.民族地区山川秀美地形多样,但生态环境特殊大规模开发受限。民族地区生态类型多元,森林、草原、湿地、荒漠、海洋等生态系统均有分布,地形地貌多样奇俊,既有雪山大河大峡谷,也有平原沙漠戈壁滩,群山巍峨、大漠苍茫、河涌海阔,风景壮美迷人。这些地区是各族群众生存繁衍、文化创造的美好家园,建设有为数众多的世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、沙漠公园和自然保护区,蕴藏着巨大的开发价值。然而,民族地区生态脆弱且区域面积广大,国土空间开发受到较大限制。一是民族地区土地荒漠化较为严重。民族八省区是我国荒漠化、沙化土地的主要分布区域。其中,内蒙古、新疆两区的荒漠化土地面积占全国总面积的64.34%,沙化土地面积占全国总数的67.12%;4广西、贵州和云南三省区的石漠化土地面积,占全国总数的65.48%。5二是民族地区的水土流失不容乐观。根据水利部监测,2022年,民族八省区的水土流失面积占全国水土流失总面积的70%;内蒙古、新疆两区的水土流失面积较广,分别占其国土面积的47.98%和50.88%;我国40个国家级水土流失重点防治区,民族地区均有分布。6三是不少民族地区被划为重点生态功能区,区域大规模开发受限。全国划定25个国家重点生态功能区,其中16个位于民族八省区,所涉及的676个县域,民族八省区占38%。7其中,广西全区适宜建设的土地面积5.18万平方公里,占全区国土面积的21.9%;1宁夏国家重点生态功能区县域占全区国土面积74%。此外,民族地区分布着众多的国家级自然保护区、国家森林公园、地质公园等禁止开发区域。2一些民族省区还设置不少的省、市级自然保护区、森林公园等园区,进一步限缩民族地区的国土空间开发。