丝绸之路国际文化旅游廊道发展战略研究

作者: 康佳稀 郭超利

[摘要]旅游廊道作为“点—轴”型的旅游空间,对推动沿线地域的经济发展、文化传播和旅游产业的顶层设计有着不可比拟的优越性。首先,从文旅交融的视角出发提出我国西北地区建设丝绸之路国际文化旅游廊道的构想;其次,阐释了国内外旅游廊道的研究现状,深度挖掘出阻碍我国西北地区建设国际文化旅游廊道的牵制性因素;最后,提出在建设丝路旅游廊道实践研究中应注重丝路旅游廊道主体地域功能区的划分、打造精品丝路旅游产品、加强精品丝路理论规划研究,理论与实践相结合下跨境旅游产业链的模式探索,进而增强旅游产业的溢出效应。

[关键词]丝绸之路;旅游廊道;文旅交融

[中图分类号]F592.7 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2023)01—0135—07

[作者简介]康佳稀,女,兰州交通大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:农村经济与发展、产业经济;郭超利,男,兰州交通大学经济管理学院副教授,硕士生导师,研究方向:产业经济学。

一、文化旅游廊道建设述评研究

“丝绸之路”国际文化旅游廊道的建设应是在悠久的历史维度和大环线格局中集国别化、综合化、差异化、当代化、精细化和品质化于一体的大型廊道建设。而旅游廊道主要是以先天旅游资源禀赋和人文物质流动变迁为主的可视化线性景观区域,规避了传统景区“隔离式”观游的缺点,对提高区域旅游资源整合和游客置身于旅游空间的感官体验有着显著作用[1],真正实现了人与自然相融合的绿色旅游发展理念。目前,现有文献对我国旅游廊道的研究主要体现在以下几个方面:一是旅游廊道理论研究。国外廊道研究主要体现在绿道(greenway)—风景道(scenic byway)—遗产廊道(heritage corridor)[2、3、4]等三个阶段的时空演化逻辑。而我国对廊道建设的研究主要包括“景区规划(Scenic area planning)—城市绿道(Urban greenway)—遗产廊道(heritage corridor)”,而“文化廊道”是将带有“中国化”的文化遗产与旅游产业相结合的具体应用与规划。邱海莲的研究(2015)勾勒出生态景观型、遗产保护型和旅游开发型三种旅游廊道模式,以此为基础对其进行理论探讨,总结出廊道旅游产业集群模式。[5]马勇(2014)借助增长极理论和国家竞争优势理论得出廊道旅游的三个内涵和四个动力机制外溢效应。[6]二是跨地域旅游廊道研究.在“丝绸之路”经济带中主要是以“点-轴”基准的文旅发展,其带有区域性。比如,邵秀英(2017)以河西走廊为例,提出以竞合模式打造廊道精品旅游产品,消除行政壁垒,统一规划,形成利益共享机制。[7]刘英提出“六个一体化”的我国西北文旅交融发展模式,进行跨省战略重组的同时打造文旅交融发展的突破口和增长极,构建以点到面的大西北旅游圈。但梁珮仪利用陕西省各市区新型城镇化与遗产旅游的耦合度发现,新旧文化发展失调严重,新型城镇化在一定程度上阻碍着遗产旅游联动性的扩散。三是跨境旅游廊道研究。把多勋(2019)以“丝绸之路”为依托研究我国跨境文化旅游廊道,打造跨境文旅交融共同体,拓展文旅产业集群纵深发展,提高跨境旅游的多元价值。[8]闫静(2016)提出我国至中亚五国联合发展沿途遗产廊道的构想,并从优化旅游基础设施、开发沿途文化遗产、简化旅游签证手续及旅游规划等方面提出发展文化遗产廊道的旅游建设路径。[9]而张广宇(2015)运用区域合作相关理论阐释丝绸之路文旅交融发展现状,[10]将其划分为以中亚经济区为代表的核心区,以环中亚经济区为主关键部位的郊区和环欧亚经济区为丝绸之路文旅交融发展的拓展区,分析了以不同国家城市功能区为主体的多边跨境旅游合作模式的可行性,开发“大数据+旅游”的智慧平台,进行跨境开发管理,创造文旅投资风口。

目前,“丝绸之路”作为全球发展模式的新探索,将有助于聚集全球产业发展要素,尤其是旅游业的发展,将会以“丝绸之路”沿线城市为旅游汇集地,构建旅游廊道合作网,在新经济增长中发挥“增长极”作用,打破旅游业发展中的“地域壁垒”。而在全球化旅游产业体系中,区域性文化旅游廊道的研究主要体现在人居体系、产业体现及生态体系等方面,丝绸之路国际文化旅游廊道的建设是沿线地区旅游产业综合性转型的发展新趋势,可以解决传统景区的非连贯性和地域性,有助于推动区域一体化的大格局“旅游空间”,也间接性地形成由“点-轴”向“点-面”的全域廊道良性旅游圈。所以,从丝绸之路的背景下探讨我国西北地区亟待构建国际文化旅游廊道中所面临的问题,以此为丝绸之路文旅交融的发展提供相关思路,为打造精品丝路旅游廊道提供参考。

二、丝绸之路文化旅游发展现状

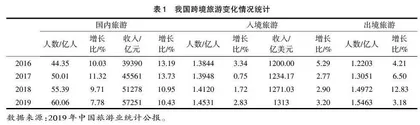

根据UNWTO公布的数据表明,目前国际跨境旅游主要呈现出以欧洲、亚太、美洲为主的三足鼎立的态势,美洲增长最为迅速。而“丝绸之路经济带”的建设为亚太地区国家跨境旅游市场提供了新的契机,中国作为跨境旅游的潜力市场,有望带动中亚、西亚,以及南亚等国家来华旅游,充分利用国内外旅游资源。根据2019年国家旅游统计公报得知,近四年来国内旅游人数和旅游收入分别平均增长为9.71%、12.08%,入境旅游人数及旅游收入分别平均增长为2.16%、3.54%,而出境旅游人数除了2019年下降幅度较大一直呈现出增长趋势,其增长率依次为4.21%、6.50%、12.83%、3.18%(见表1)。随着国人消费观的转变,国内旅游和出境旅游一直受到热捧,而入境虽每年呈增长趋势,但增幅较小,从侧面反映出我国旅游业在一定程度上对外吸引力不足,满足不了游客的需求,也可能受到景点知名度、景区基础设施以及行政边界的影响。因此,如何做好旅游名片的宣传和构建完善的旅游业发展体系以及打造能满足游客需求的景区是目前发展旅游业最为亟待破解的问题之一。

西北地区是丝绸之路的黄金地段之一,也是我国陆路旅游的主要基地,集人文、历史、生态旅游资源于一身。随着全球人民生活幸福感的增强,消费观的转变,西北地区旅游人数及旅游收入的变化情况如表2所示。由于2020年受新冠肺炎疫情影响太大,剔除掉2020年的数据,陕甘宁青新近年来接待的入境游客平均增长率依次为12.34%、29.47%、14.97%、2.79%、4.09%,其中甘肃省涨幅最大。2016—2019年期间陕西省接待的入境游客基数最大,国际外汇旅游收入中除青海和新疆外其他地区均呈现大幅增长趋势,平均增长率分别为13.97%、47.63%、26.1%、0.66%、1.08%。而国内旅游人数逐年增幅较大,且对各省旅游收入贡献率较高,其增幅最大的为甘肃,陕西省旅游收入基数最大,而其他省份旅游收入相对薄弱。因此,在经济发展不平衡和旅游资源不均衡的前提下,如何将区域经济发达地区带动周边地区相关产业的发展,将丝绸之路文化旅游廊道打造成通向中亚的陆路黄金道,实现与国外旅游资源共享,至关重要。游客互游是建设丝绸之路文化旅游廊道的关键所在,也是转型我国西北地区旅游产业升级的“助推器”。

目前,从“丝绸之路”发展战略要点来看,沿线各国之间的全域双向跨境旅游尚未成熟,尤其是我国作为主要客源市场与旅游胜地之一,丝绸之路沿线各国之间的双向跨境旅游投资几乎空白,只是各国单一的旅游发展模式。而我国最为亟待的问题是如何开拓旅游市场,构建具有全球战略意义的旅游廊道建设,填补我国旅游产业与其相关产业跨境发展的空白,促进区域间均衡性发展,将日韩、欧美、荷兰等旅游国家纳入客源市场,以此来实现旅游共享。其次,该廊道的建设有助于复兴“古丝绸之路”,并以“请进来、走出去”为主要旗帜的文旅交融产业提高全球人民对中华文化的认知度,改善我国旅游业长期处于低谷的局面,构建与我国旅游体量相适配的文化体量应是构建“丝绸之路国际文化旅游廊道”的关键所在。

三、西北五省区文化旅游廊道资源分布

旅游文化廊道指围绕某一旅游主题或线索建立的、能满足旅游体验需求的包括各种旅游产业要素的线性空间,融合生态、文化、遗产、风景等各种廊道理念,强调“旅游+”,侧重生态、文化遗产保护、文化传播、交通条件、经济发展等功能。国内外著名的旅游廊道建设主要是地域与自然资源禀赋和文化传承相结合的结晶。同时,这些旅游廊道的建设基本上都遵从“资源集聚+文化效应+廊道初现+现代一体化”的演化逻辑,使历史韵味和现代化相结合,形成以跨文化、跨历史、跨国别的大格局旅游空间。

(一)典型文化旅游廊道

目前,国内比较典型的旅游廊道包括长安-天山廊道、喜马拉雅山文化廊道和河西走廊等。这些旅游廊道作为一种古老而又完整的文化空间,既是文化商贸、地域风俗、社会经济、宗教信仰和自然景观等的集合体,也是人类文明的融合空间,并非单一国家和地域所能比拟的文化景观。国外比较典型的文化旅游廊道包括日本新干线、美国西海岸等,这些旅游廊道在建设和发展过程中与其所属地理区位环境和城市文化有着主要关联,也遵循着“资源集聚—景观形成—景观廊道”的演化逻辑,但随着日本、美国风景道建设政策的出台,形成国家风景道和洲际风景道的组合体,并在不同区域和不同时期充当着特定的社会服务发展功能,使得各廊道有着明确的主体、完善的基础建设和多元的功能体系。因此,加快构建文化旅游廊道对促进文化交融、强化产业带动作用和盘活自然资源有着重要作用,也对发挥多重文化的交融作用和旅游廊道建设有着重要的经济价值。

(二)西北五省区文化旅游廊道资源分布

我国西北地区有着历史最悠久、资源最富集、结构最完整、交流最频繁的古“丝绸之路”特色文化遗存和景观体系,也是我国通往中亚等地区的陆上主要通道。沿线地区既有绚丽多彩的人文景观又有大自然的鬼斧神工,将促使中外文化交流和重拾古丝路文明提升到国家战略层面,以期加强我国建设丝绸之路旅游廊道的顶层设计和实现我国西北地区社会经济的全面协调发展。久远的历史文化下催生出精品丝路文化、长城边关文化、羲皇故里文化、民族异域文化、唐蕃古道文化、红色征程文化、黄河风情文化等极其富有地域差异性的文化积淀。在西北地区有5A级景区共29个,且都在丝绸之路沿线地区,旅游业有着强大的资源依托,扩大城市功能区,将有助于提升游客的体验感,避免因交通等造成景区的偏僻,加大城市价值及城市文化的深度再挖掘,充分体现出人文旅游城市的精致气息。所以,西北构建“旅游+”的丝绸之路国家文化旅游廊道有着得天独厚的资源优势和地域优势,其主要代表景点如表4所示。

四、“丝绸之路”国际文化旅游廊道建设面临的现实瓶颈

(一)文化旅游产业发展缓慢

近年来,随着人们生活质量的日益提升,人们的旅游消费需求变得多元化,因此文化旅游产业成为带动当地经济发展的绿色朝阳产业。文化旅游要发挥人的主观能动性,它的亮点在于“创意”二字。西北地区文旅资源种类齐全,诸如西安秦始皇兵马俑、天水麦积山、张掖七彩丹霞、敦煌莫高窟、西宁青海湖、新疆天山大峡谷等。但由于地区经济发展的不均衡性导致文旅资源的开发程度不同、缺乏文化创意、没有发挥出“文化+旅游”的独特之处,而且交通便利性和时间成本决定着游客的旅游行程,景点的分散性在很大程度上降低了游客的旅游热情,从而使得游客在旅游过程中并没有体验到旅游资源文化的内涵,文化氛围感低。再者,个别地区没有充分认识到旅游资源文化的发展潜力,缺乏挖掘文化资源的积极性,产业水平较低,旅游业管理制度与景区规划方案滞后于游客体验式需求,缺乏高素质的导游团,在许多旅游景区对游客的感觉就是“一锤子买卖”,忽视了将游客变成回头客和打造良好口碑的重要性。

(二)基础设施建设缓慢

景区投资资金的匮乏是决定旅游资源开发程度的主要瓶颈之一。我国西北地区无论是引进外资还是对旅游资源的连片开发都存在着局限性,使得旅游基础设施建设缓慢,旅游产品种类只停留在日常杂耍,并没有形成具有鲜明地方特色、知名度较高的精品,难以满足大众多元化的需求。陕西到新疆是丝绸之路的黄金地段,狭长的地域分布是限制旅游资源连片开发的主要因素,缺乏以铁路、公路、航空为主线的交通网,景区与主要交通干线相距较远,使得游客将大部分旅游时间花费在交通工具上,消磨了游客在景点消费体验的积极性,尤其是国际航班的稀少成为制约拓展海外客源市场的主要因素。目前缺乏大型旅游集团的承包式开发,旅游行业的基础设施建设缺少民营资本的涉足,导致很多景点内部的基础设施承载力低,满足不了游客的享受型旅游。而景点当地的旅行社基本都是以“散、小、弱”为主,缺乏核心竞争力,导致旅游产品同质化,未形成西北精品旅游特色。