先秦至汉代中原与西域的文化交流

作者: 王聪延

[摘要]先秦时期中原和西域就存在文化的联系。西汉建立后,中原和西域的文化交往更加密切并且连绵不绝。中原文化和西域文化长期的互动交流,为公元前60年西汉统一西域,西域成为中国领土不可分割的一部分以及多元一体中华民族和中华文化的形成奠定了坚实的文化和社会基础。

[关键词]先秦;两汉;中原;西域;文化交流

[中图分类号]G122 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2022)03—0089—08

[作者简介]王聪延,女,兵团党委党校(行政学院)屯垦研究所、兵团史教研部副教授,研究方向:文化传播学。

新疆古称西域,自古以来就是多民族共居、东西方文化荟萃之地。作为统一的多民族国家的重要组成部分,新疆自先秦时期就和中原保持着经济和文化上的联系。西汉建立后,中原和西域的文化交往更加密切且广泛。中原文化和西域文化连绵不绝的互动交流,为公元前60年西汉统一西域,发展统一的多民族国家以及多元一体中华民族和中华文化的形成奠定了坚实的文化和社会基础。

一、 先秦时期中原与西域的文化联系

(一)考古发掘中的中原与西域的文化联系

从新疆出土的大量考古发掘来看,新石器时代新疆就已出现早期的人类活动,并且和中原保持着文化上的联系。近代以来,考古人员陆续从分布在天山南北的哈密、吐鲁番、巴里坤、鄯善、乌鲁木齐、阿克苏、民丰、伊犁等地发现了属于石器时代的早期人类遗址,并从这些遗址中出土了大量石器和陶器。

考古人员对这些石器和陶器进行了研究,发现有不少彩陶的图案、纹饰与中原甘肃、内蒙古、宁夏等地同期出土的彩陶的器形、图案和纹饰相同或相近。其器型、纹饰和打磨技术大致呈现三个方面的特点:其一,在新疆发现有大量细长条形的石叶石器,其器形与中原在黄河流域发现的某些细石器不仅在器型上雷同,而且具有共性特征1。其二,新疆疏附县阿克塔拉和阿克苏县喀拉玉尔衮等地出土了一些石刀、石镰。从这些磨制石器的形制来看,与河南安阳殷墟出土的石器的形制非常相似。第三,新疆境内出土了大量陶器,不少彩陶的形制、图案、纹饰与中原同一时期出土的陶器的图案、纹饰相同或相似。以上特点均可以证明早在以细石器、大型磨制石器和彩陶器为特征的新石器时代,新疆地域文化就与中原文化具有共同的特征并保持着密切的联系。

这种文化联系还见于新疆境内细石器遗址中发现的珊瑚珠和海贝等随葬品。在距今一万年的哈密七角井的细石器遗址,考古人员发现了一件浅红色的珊瑚珠;1934年中瑞考察团在孔雀河下游的一处距今已有近4000 年的小河墓地发掘到一种由海菊贝壳制成的白色小珠500余枚,类似的由海菊贝制成的随葬饰珠在罗布泊地区的古墓葬中也曾发现;1976年和1978年考古人员分别在吐鲁番阿拉沟一处西周时期的古墓和哈密五堡古墓葬中发掘到数量可观的海贝。珊瑚和海贝皆为海洋生物,新疆是世界上距离海洋最远的地方,这些海洋生物是从哪传播到西域来的呢?

查阅资料发现:早在商代,海贝因其价值高,曾被当作货币在市场上流通。珊瑚和海菊贝类对生长环境的要求很高,它们适宜在热带和亚热带的浅海海域里生长。我国东南沿海海域无论是水温、日照、海水的盐度以及周围其他环境都适宜珊瑚和海菊贝类生物的生长。经考证,罗布泊古墓葬出土的海菊贝产自我国东南沿海,它同在哈密五堡和天山阿拉沟墓群发现的贝类皆为古代先民商品交易时使用的“货贝”,它们应该是殷商时期作为货币从东南沿海流通到西域来的。

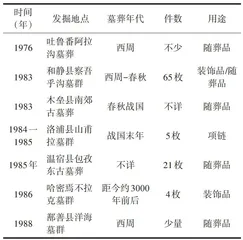

除了在上述三处墓地发现有海贝外,20世纪70年代以后,考古人员还陆续在天山以东、以南的哈密、吐鲁番、罗布泊等多地的早期墓葬中发现更多的海贝随葬品,列表如下:

从上表可知,先秦时期有数量可观的海贝以随葬品的形式出现在西域各地的墓葬中。根据我国商代中原民间有把贝制品放置亡者口中的丧葬习俗作以推断:先秦时期新疆境内发现的数量可观的海贝应主要来自我国东南沿海。哈密七角井出土的红色珊瑚珠也应该来自我国东部沿海。它“应是随着我国华北地区细石器工艺传统的西传,经过原始先民的辗转交换到了新疆”1。

先秦时期,丝绸、铜镜、竹器、漆器和粟等中原传统工艺和物种也先后传入西域。粟也称“小米”或“谷子”。早在新石器时代,粟就开始在中原黄河流域种植。先秦时期,随着中原人的西迁,粟从黄河流域经河西走廊向西传到西域,然后再从西域经中亚向西方世界传播。1991年,新疆文物考古所在哈密五堡一座距今约3000年的152号墓葬中出土了古代的“谷子”——粟,用实物证明了先秦时期“粟”就已经从中原远播西域。

1963年, 王炳华先生与同事在阿勒泰县克尔木齐古墓群第22号墓发现一面属于战国时期的铜镜, 该铜镜直径6厘米, “形制和大小都与河南陕县上村岭虢国墓出土的基本一致。”2在阿尔泰山西麓的一处古墓葬中考古队员也发现了一面直径约11.5厘米的镜子。经考证,这面镜子是战国时期流行于中原的山字纹铜镜。以上出土的早期铜镜说明早在先秦时期西域就和中原建立了物质文化的联系。

我国是丝绸的发源地,世界公认丝绸是从我国输入西方国家的。新中国成立以后,新疆各地陆续发现的来自中原的丝织品可以证明早在先秦时期中原的丝绸就已西传西域。1976—1978年王炳华先生在位于天山深处一处比较偏僻的阿拉沟古墓葬中“见到了来自中原的菱纹罗、凤鸟纹刺绣”3;在和田洛甫的山普拉、乌鲁木齐南山矿区和阿尔泰的古墓葬中考古人员也发现了数量不少的丝织品。经考证,出土于阿拉沟第28号墓的凤鸟纹刺绣作品是公元前7—5世纪楚国生产的丝绸制品,工艺精良,它同在洛甫山普拉和乌鲁木齐南山矿区出土的丝织品都是春秋战国时期从中原远播西域的。而在阿尔泰地区公元前5—4世纪的古墓葬中,考古人员发现了一件丝织品,上面绣着我国古代神话中的神鸟——凤凰。大量考古实物的出土证明:中原和西域丝绸文化的交往源远流长,目前可以追溯到先秦时期。

除丝绸外,王炳华先生还在阿拉沟第十八号墓,一处年代为战国时期的古墓葬中发现一件直径约16厘米的漆盘,“木胎,已朽,只余内外漆皮,黑色地,朱红彩,绘弦纹四道,盘底绘流云纹” 1 ;在第三十号墓葬,王先生发现了多件属于春秋战国时期的漆器。大量的中原传统工艺的物品在新疆各地相继出土,从考古的角度证实了早在先秦时期西域就和中原保持着密切的经济文化交往。

(二)史料所见中原与西域的文化联系

先秦距今天年代久远,受当时条件所限,记载中原与西域之间联系的汉文史料不多,主要见于《山海经》《竹书纪年》《穆天子传》《诗经》《吕氏春秋》《尚书》《管子》《战国策》和《楚辞》等文献。目前我们只能通过零星的史料来构建先秦时期中原与西域动态的文化交往。

根据成书于先秦时期的三部史书《山海经》《竹书纪年》《穆天子传》中对于西域山川地理的描述说明,至迟在先秦时期中原人就已经进入西域并在此活动,并把他们所见所闻逐一记录下来。中原人对西域的昆仑山和罗布泊记录最多、也最详细。如《山海经·北山经》中记录了“敦薨之水……西流注于泑泽,出于昆仑山东北隅,实唯河流。”《山海经·大荒西经》曰“西海之南,流沙之滨……有大山名曰昆仑之丘……其外有燃火之山,投物辄燃。”以上两句均提到了西域的昆仑山,还有“敦薨之水” “泑泽”以及“燃火之山”。它们是否跟西域的山川河流有关?经查证,这里的“敦薨之水”指今天库尔勒的孔雀河;“泑泽”指今天新疆的罗布泊;至于“燃火之山”据专家推测应该是指吐鲁番的火焰山。

春秋时期,中原人对西域的昆仑山虽有所耳闻,但并不是十分了解。春秋时期楚国伟大的浪漫主义诗人屈原曾在他的诗歌里多次提到昆仑山。在长诗《天问》里他这样提问,“昆仑悬圃,其尻安在? 增城九重,其高几里?”2说明屈原把昆仑山想象成一处充满神秘感的人间仙境。在另一首诗《涉江》里,屈原写道“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿,与日月兮齐光。”表达了诗人对巍峨、雄伟的昆仑山的心之向往。

史书《竹书纪年》《史记·周秦本纪》中对周穆王西巡至昆仑山之事有过记载。《竹书纪年》上说:“穆王十七年,西征昆仑丘,见西王母,其年来见,客于昭宫。”3成书于战国时期的《穆天子传》对穆王西巡的时间、路线、沿途活动以及与西王母瑶池相会等细节都做了记载。书中记录:穆王十七年(约公元前985年),周穆王西巡至西域的昆仑山。他沿途与西域各部落首领接触,把从中原带来的贝饰、贝带、金银铜器、丝绢等中原特产馈赠给西域各部落,同时接受了来自西域各部族献上的牛羊、美玉等贡品。书中还对周穆王与西王母瑶池相会后,穆王向西王母献上了从中原带来的百匹织锦和三百匹绢以示交好,西王母还礼感谢并向穆王献歌一首。穆王道别西王母后,驱车离开“升于弇山,乃纪丌迹于弇山之石,而树之槐。眉曰‘西王母之山’”4等细节做了记录。

《诗经·商颂》中记载“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王”说明商汤建立商朝后,作为天下之长,商汤年年接受来自西域各地的朝贡,各地通过向商朝进贡以示臣服。

通过零星文献的记载和考古发掘的相互印证,我们可以证实:早在殷商时期,中原就与西域之间建立了文化交往并且源远流长。西域与中原绵延不绝的文化交往为随后汉朝统一西域、西域各族始终在政治上同中原王朝保持不间断的联系奠定了坚实的基础。

(三)中原与西域双向的文化馈赠

根据文化传播学理论,文化的交往交流是双向的。由于中原与西域所处地理位置的不同导致历史上中原典型的农耕经济与西域北方草原游牧经济在并存发展过程中具有程度不等的互补性,这种文化的互补性正是几千年来新疆始终统一于中国、是中国领土不可分割的一部分的重要原因。

春秋战国时期,西域的玉石、药材、牲畜及胡萝卜、大蒜、西瓜、棉花、葡萄等果蔬物种不断输入中原,密切了新疆多民族和中原各族民众物质文化的交往与交流、丰富了多元一体的中华文化体系。以玉石文化为例。玉石以其光洁、细腻和温润历来受统治阶级的青睐。中原历代君王常以玉德自比,故“贵用禺氏之玉”。“禺氏”即秦汉时期活跃在西域的月氏人,禺氏玉即产自西域的玉石。除禺氏玉,西域还盛产昆仑玉。李斯曾在《谏逐客书》中一口气列举了四件秦王嬴政喜爱的稀世珍宝,第一件便是“今陛下致昆山之玉,有随、和之宝”,说明秦王嬴政对昆山之玉喜爱至极。嬴政称帝之后,他的玉玺是用来自西域的昆仑玉制作的,由此也开创了中国历代封建君主以玉治印的先河。

1976年,考古人员在河南安阳的殷墟发现一座古墓,墓主人妇好是商朝武丁王的妻子,入葬时间距今已有3200多年的历史。考古人员从她的墓葬中出土了755件玉器。经专家对300件玉器鉴定,除3件外,其他玉料均是来自新疆的昆仑玉。其实不止殷墟一地,新中国成立后,考古人员陆续在中原多地发现大量玉器。20世纪50年代和90年代考古人员曾先后两次在河南省三门峡西周时期的虢国墓、1989年在江西新干的一处商代晚期的墓葬和1992年在陕西扶风县黄堆25号西周墓中出土了大量的玉器。经鉴定,上述先秦时期的墓葬中均有相当一部分玉器来自新疆。

商周时期,中原上层社会对新疆昆仑玉的需求量巨大。为了获得更多的美玉,朝中不断派人去西域采玉,而且在宫中设“玉府”,还配有专门为玉石精雕细琢的工匠“玉人”1。这些情况均说明:早在“丝绸之路”之前就有一条“玉石之路”把中原和西域紧密地联系在一起,而且玉石交易频繁、交易量大。每年有大量玉石从西域经敦煌一处关隘源源不断输入中原,该关隘因此得名“玉门关”。

除了玉石,中原人对西域的马匹、牛、羊等畜产品也有一定需求。从战国时期著名的谋士苏厉写给赵惠文王的一封书信“秦以三郡攻王之上党,羊肠之西,句注之南,非王有矣。逾句注,斩常山而守之,三百里而通于燕,代马胡犬不东下,昆山之玉不出,此三宝者亦非王有矣”2可知,赵国当时经常从西域购买良种马、猎犬和昆仑玉。这封信有力地证明了:战国时期,中原山西、河北一带就和西域保持着长期的经济联系,新疆的特产通过一条比较稳定的交通路线源源不断地运往中原。