新业态劳动者权益保护的困境与应对

作者: 金宇菲党的十八届五中全会公报指出,要“实施更加积极的就业政策,完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持”,并首次提出“新就业形态”的概念。随着数字技术和平台经济蓬勃发展,“互联网 + ”产业全面推进,“新就业形态”的出现愈加频繁,形成了网约车司机、外卖骑手、网络主播等大量新业态就业群体,其以零工、兼职等多种灵活方式参与劳动力市场。这种新就业形态进出门槛低、就业容量大、灵活性强,成为吸纳就业的新“蓝海”,就业群体规模也越发壮大。与此同时,相应的新业态劳动者权益保护问题也日渐凸显,面临着“有就业无门槛、有劳动无单位、有上班无下班、有报酬无工资、有伤残无工伤、有风险无保险、有问题无监管”1的难题。在新业态劳动者权利保护中,司法实践也存在一定争议,大部分倾向基于劳动关系给予保护,但在李某案 ① 、庄某案 ② 等判决中,也存在不以劳动关系认定为前提的状况。这种实践中不统一的做法,只会进一步将新业态劳动者置于风险之中,不利于新经济的发展。目前,国家出台了《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《新就业形态劳动者权益维护服务指南》(以下简称《服务指南》)等多个规范文件,高度重视对新业态劳动者权益的保护。推动新经济的持续发展,注重保护劳动者的合法权益是应有之义,如何在法律框架下细化现行劳动关系认定标准、完善劳动者权益保护机制、营造新业态发展大环境,让每个劳动者共享时代发展红利是发展新质生产力的重要课题。

一、新业态劳动者权益保护之实证分析

(一)样本情况

本课题关注司法实践对新业态劳动者权益保护的认定与规范解释。基于中国裁判文书网公布的2598923个劳动纠纷案裁判文书 ③ ,笔者使用法研灯塔实证分析平台进行进一步检索,以“新就业形态”“新业态劳动”“新型就业形态”“劳动关系”为关键词(检索时间为2024年10月18日),对2018—2023年全国法院一审、二审、再审审结的民事、行政案件判决文书进行分析,共计筛选出284个有效样本。本文拟对样本案件量地域分布、行政类案件案由分布、平台用工行业类型、案由分布和争议焦点进行统计,从整体把握司法实践中新业态劳动者权益纠纷的难点和趋势,并通过对部分典型案例的具体分析,梳理新业态劳动者劳动关系认定的说理逻辑。

(二)样本分析

1.案件量地域分布

从案件数来看,2018—2023年,排名前三的省份及其占比分别为湖南(70件,占比24.65% )辽宁(33件,占比 11.62% )山东(25件,占比 8.80% )。上述三省分别位于我国中南部、中东部、东北部重要人口聚集地,社会活动频繁,新业态行业基数大、需求多。相较于北京、上海等一线地区,上述三省在监管力度和劳动者维权意识上存在差距,新业态用工不够规范,侵犯劳动者权益的行为多发。具体而言,对新业态用工的新型监管模式的探索和新政策的及时落实等往往会在一线城市率先进行,这些都会对新业态用工的规范产生积极影响。此外,法律知识的普及会提高新业态劳动者的职业素养和维权意识,进而影响新业态劳动者权益纠纷案件的数量。可见,案件量地域分布的分析,有助于找到案件发生的共同社会背景,进而针对此类特点提出技术性改进措施,解决此种纠纷。

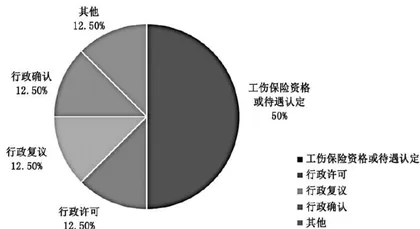

2.行政类案件案由分布

新业态劳动者权益保护的民事案件占绝大多数,共有276件,剩余8件为行政案件。对这8件行政案件作进一步梳理,发现占比最大的案由为工伤保险资格或者待遇认定(4件,占比 50% ),其余4件虽归为行政复议、行政确认等,但实质纠纷仍与工伤认定、工伤保险和医疗保险适用有关,如图1所示。其中,对劳动关系认定的争议存在于每件行政案件中,以劳动关系的认定与否为前提谈论是否适用工伤保险、医疗保险是这类案件裁判的通常思路。可见,通过对案件类型及行政类别的统计,表明要缓和新业态劳动者与行政机关的矛盾,行政机关还需加强监管,从劳动关系认定、就业保障等方向发力。

3.平台用工行业类型

对284份判决书按平台用工的行业类型进行分类,排名前三的行业及其占比分别为外卖行业(92件,占比 32.39% )、网约车行业(74件,占比 26.06% )、快递行业(63件,占比22.18% )。

上述三类行业较之家政、直播行业,具有以下两个特点:一是就业门槛低,从业者仅需掌握驾驶车辆的基本生活技能即可上岗,不需要学习家务整理、语言表达和应变能力等其他专业技能,因此从业人员的基数更大。二是工作方式多与户外交通相关,且对时间的要求更严格,相对而言造成劳动者权益损害的风险更大。通过对平台用工行业类型的统计,可以将外卖骑手作为新业态劳动者的代表性群体,研究该行业用工平台的监管问题。

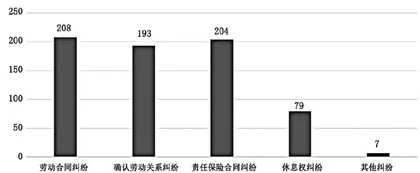

4.案由分布

以案由为标准进行划分,排名前三的分别为劳动合同纠纷(208件)、责任保险合同纠纷(204件)、确认劳动关系纠纷(193件),如图2所示。由于部分案件存在多种纠纷,会被同时划入多种类别,因而该数据各类别之和超过284件总样本数。由图2可知,劳动合同纠纷的案件数最多,主要是指合同成立、解除方面的争议,不包括劳动合同约定内容和相关法定权益的纠纷,后文将结合争议焦点数据进行分析。

责任保险合同纠纷案件涵盖提供劳务者受害责任纠纷、机动车交通事故责任纠纷、保险合同纠纷等,多是劳动者主张被告保险公司支付职业伤害责任保险金,在裁判说理部分主要从以下两点展开:一是劳动者损害是否构成工伤,其中包含对劳动者与用工单位间劳动关系的认定;二是原告与被告之间是否形成保险合同关系。可见,责任保险合同纠纷与确认劳动关系纠纷存在高度重合性。因此,对案由分布的分析表明明确劳动关系在新业态劳动中具有重要意义,同时从实践层面对劳动关系认定理论提出了新命题。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zyzy20250203.pd原版全文

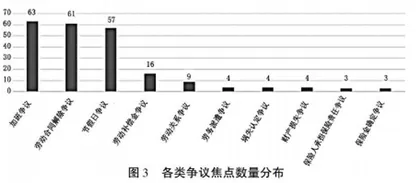

5.争议焦点

284份判决书中数量排名前三的争议焦点依次为加班争议(包括在工时问题、加班工资发放、“隐形加班”认定等方面的争议)(63件,占比 22.18% )、劳动合同解除争议(61件,占比 21.48% )、节假日争议(57件,占比 20.07% ),如图3所示。

加班争议 节假日争议劳动合同解除争议 劳动补偿金争议 劳动关系争议 劳务派遣争议 蜗失认定争议 财产损失争议 保险金确定争议保险人承担保险责任争议

结合图2与图3分析,可以得出以下结论:

(1)劳动合同解除问题在实践中存在较大争议。在208件劳动合同纠纷案中,有61件关于劳动合同解除。其中,主要矛盾源于劳动者入职时未签订劳动合同、工资支付方式不明确、劳动者也未留存打卡考勤等工作时长记录等。由此可以看出,这些案件的发生通常与劳动者自身法律意识淡薄相关,新业态用工具有去雇主化、平台化的特征,这便对劳动者的维权意识、留存证据等能力提出了更高要求。

(2)劳动者休息休假权难以保障。从图2可以看出,以休息权为主要纠纷的案件达79件,相较其他权利纠纷案件数(7件)占比较大。具体研究得出,79件中涉及加班费相关诉讼请求的案件数多达61件。图3则表明涉及加班争议、节假日争议的案件,多达120件,占比 42.25% 。结合两者来看,无论是只强调休息休假权保障还是在其他权利维护之余主张加班费、休息时长,此类案件的数量都不在少数,其中加班费的发放是新业态劳动者群体重点关注的问题。

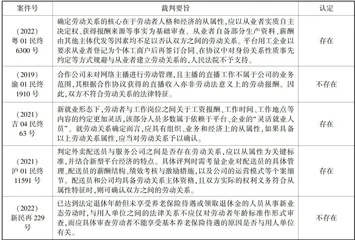

(三)典型案例分析

认定是否存在劳动关系是劳动者权益维护过程中的关键步骤。2024年2月27日,人民法院案例库正式上线,首批收录了43件劳动人事争议案例,其中涉新业态劳动关系认定的参考案件5件。结合判决说理,本文梳理出5件认定劳动关系的案例,进行比较分析形成表1。

综上所述,新业态劳动关系的认定离不开对从属性的判断,但司法实践中也呈现了新特点:一是更强调事实优先。即不再单纯依赖书面合同,而是根据实际的用工情况和劳动管理的事实来确定是否存在劳动关系,也即更重视劳动管理的实质内容。二是考量因素的灵活化。原有考量因素具有封闭性,司法实践更加注重主体的选择自主性、市场地位是否平等等因素,综合判断人格、经济和组织从属性程度,以拓宽从属性标准的适用空间。三是政策导向性明显。裁判依据多次引用了《指导意见》《服务指南》等规范性文件,将司法实践与政策文件相衔接,在每一个案件中切实贯彻“维护新就业形态劳动者权益、促进平台经济规范健康持续发展”的政策精神。同时,司法裁判典型案例的公布,实质上也释放了一种支持和规范新就业形态发展的信号。

二、新业态劳动者权益保护的实践困境

(一)劳动关系认定标准不一

“传统劳动关系在事实层面具有单一雇主管理、稳定性和持续的经济依附性等特征”[2],认定标准更为明确固定,而新业态从业者的法律关系较为复杂,很多情况下并不绝对,出现同案不同判的情况时有发生。例如,原告同为外卖骑手,但沈某案 ① 和姜某、解某案 ② 却出现分别认定为劳务关系和劳动关系的情况。沈某案认为,众包配送模式利用网络开放性,骑手可自主决定接单,与发包公司无明显从属关系,不构成劳动关系。依据协议,众包骑手为发包公司提供劳务,发包公司支付报酬,符合劳务关系特征,众包骑手与发包公司构成劳务关系。姜某、解某案则认为,认定劳动关系应严格依据《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》(以下简称《通知》)的规定审查,虽双方签订合作协议,但某电子商务有限公司具备用人单位主体资格,重点审查从属性后,认定解某接受公司多项管理监督,薪酬构成符合劳动关系特征,其所从事工作是公司业务组成部分,从而判定双方存在劳动关系。可见实践中,在缺乏统一认定标准的情况下,对待劳动者与用人单位之间协议的态度、对实际用工关系中各种因素的分析等,都会影响劳动关系的认定,使得法院在不同案件中有着不同甚至完全相反的观点。

为缓和新业态从业者劳动关系“非此即彼”的境况,国家提出了“不完全符合确立劳动关系情形的用工关系”这一概念,使传统劳动关系认定“二分法”中出现了第三类。然而,有关文件并没有界定这一概念的内涵和外延,实践中也缺少相关规范规制,导致这一概念的识别标准难以确定。从主要内容来看,不完全劳动关系的核心仍在于“企业对劳动者进行劳动管理”和“通过书面协议确定双方权利义务”,由此在实践中便面临着以下两个问题:一是劳动管理的范畴和程度如何界定。例如,网约车公司要求司机身着统一服装固然属于管理行为,但又不同于传统对劳动时间、地点、工具等的约束,统一着装是否算是对其劳动行为进行管理[3],此种管理的程度如何,能否依据管理程度来划分不完全劳动关系和劳动关系,以及达到何种程度可以算作发生“质变”而认定为劳动关系,诸多问题有待解决。二是在划分用人单位和劳动者的权利义务上界限模糊。实践中,新业态用人单位的责任范围和程度并不规范,处于弱势地位的劳动者也往往难以获得完全劳动关系中所能享受的全部权益,在缺乏必要监管和劳动者法律意识淡薄的情况下,仅通过合同约定并不能实现确定效果,反映到司法实践中体现为难以认定两者是否存在劳动关系,加大劳动者权益受损的风险。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zyzy20250203.pd原版全文