侵害未成年人案件强制报告制度的适用困境与完善进路

作者: 谢晨阳

一、问题之提出

未成年人身心发育尚未成熟,法律意识淡薄,缺乏自我保护的认知和能力,并且有关侵害未成年人的熟人犯罪较为严重,造成侵害未成年人的犯罪和不法行为存在发案难、干预难、处理难的问题。为切实加强对未成年人的保护,2020年5月,最高人民检察院、公安部等九个部门联合发布了《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》(以下简称《意见》),这标志着我国在国家层面首次提出建立侵害未成年人案件强制报告制度(以下简称“强制报告制度”)。随后,这一制度被2020年6月生效的《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称《未保法》)所吸收,由此正式确立了我国强制报告制度。强制报告制度施行以来取得了一定的效果,2021年全国检察机关起诉侵害未成年人犯罪案件中线索源于强制报告的共有2854件,通过办案倒查发现相关责任主体未履行强制报告义务、应当报告不报告的案件1604件,追责299件。而2021年检察机关共批准逮捕侵害未成年人犯罪45827人,提起公诉60553人,通过强制报告制度发现的案件仅占侵害未成年人犯罪案件的 6% 。随着侵害未成年人犯罪的持续增加,2022年检察机关倒查侵害未成年人案件2.6万件,发现应当报告而未报告的案件显著扩张,增加至2900余件。2]2023年,检察机关通过强制报告制度发现案件3794件,占侵害未成年人犯罪总数的 7.5% ,强制报告制度适用率略有增加,但是仍然处于较低水平。3]以上数据显示,强制报告制度确有缓解侵害未成年人犯罪案件发现难的作用,但是并没有发挥出其应有的价值,其制度价值还有待进一步挖掘。通过对最高检发布的典型案例进行分析,发现强制报告制度的实施存在诸多困境,具体表现为报告率低、案件类型单一、奖惩措施差异化严重,这不仅仅是制度设计的不足,而是由理念、制度、实践路径等多方面原因综合导致的,比如在理念层面表现为对强制报告制度的认知和观念存在误区、在制度上表现为直接报告受阻、在实践上表现为存在部分报告事项被忽视等问题。

目前有关强制报告制度运行困境问题学界有广泛讨论,并给出了相应建议。但是大多研究都仅仅停留在对强制报告制度运行层面的挖掘,并未提出新颖的实践路径,也未契合当今数字信息时代的发展背景,数字信息时代强制报告制度理应利用数字信息技术的赋能与革新发挥“早发现、早预防、早干预”作用,更好地打击数字信息时代侵害未成年人犯罪,保护未成年人合法权利。

二、强制报告制度的理论根基

(一)国家亲权原则

“国家亲权”(parenspatriae)一词源自拉丁语,也被称作“国家父权”“国家父母权”或“国家监护权”。根据《布莱克法律词典》的解释,它主要是指国家对未成年人及其他不具备完全法律行为能力者的普遍保护责任[4」,体现了国家作为未成年人最终监护人的职责,强调当父母无法履行或不适当履行监护职责时,国家有责任介入并保护未成年人权益。

这一概念的现代起源可追溯至14世纪的英国。英格兰《国王特权法》首次明确国王通过衡平法院行使国家亲权,初期主要用于保护精神障碍成年人,后逐步扩展至未成年人领域,但衡平法院仅能对“照管不良”的儿童行使拟制亲权,无权管辖犯罪少年。5]美国引入该原则后将其发展为少年司法制度的基石,覆盖范围扩展至包括犯罪少年在内的全体未成年人。

尽管“国家亲权”作为法学概念是随近代西学东渐传入中国的,但其思想内核与中国传统慈幼恤孤文化高度契合。在儒家民本与仁爱思想影响下,慈幼恤孤理念自秦汉起便融入国家治理实践,历代律法对孤幼群体都实施特殊保护,如秦律规定七岁以下儿童犯罪免死;唐律明确规定“七岁以下虽有死罪不加刑”;北宋更将孤幼财产检校设为常制,由官府监管财产并保障抚养费用。这些制度表明,中国不仅是慈善事业的早期实践者,更是通过律法将未成年人保护予以制度化[7],其思想根源与“国家亲权”原则形成跨文化呼应。以强制报告制度为代表的现代未成年人保护机制,正是传统慈幼恤孤思想与现代国家亲权原则融合的产物。国内学界对国家亲权原则的阐释集中于双重内涵:一是国家作为未成年人最终监护人,需主动承担保护责任;二是国家亲权优先于血缘亲权,当父母或监护人失职时,国家可直接介人并取代其监护地位。8这一原则为强制报告制度提供了法理支撑:一方面,赋予国家介入家庭监护的正当性,通过强制报告机制打破“家庭私域”壁垒;另一方面,确立国家替代监护的权威性,对失职监护人形成制度威慑,同时为受侵害未成年人提供即时公权力救济。通过强制报告制度,国家得以更高效地履行其“终极父母”职能,将传统伦理关怀转化为现代法治框架下的系统性保护。

(二)最有利于未成年人原则

儿童最大利益原则是最有利于未成年人原则的国际法渊源,最有利于未成年人原则是儿童最大利益原则的国内法表达。91989年,第44届联合国大会通过了第一部保障儿童权利的国际性公约《儿童权利公约》,该公约第三条第一项确立了儿童最大利益原则的国际共识[10]我国于1992年3月获准成为公约国,其后一直致力于遵照《儿童权利公约》中的条款保护儿童权利。2020年对《未保法》进行修改,我国与《儿童权利公约》中儿童最大利益原则相对接,在法律体系中正式明确规定了最有利于未成年人的原则,《未保法》第四条规定“保护未成年人,应当坚持最有利于未成年人的原则”,并列举了六项具体要求。未成年人受侵害强制报告制度就是最有利于未成年人原则的具体体现,即为了弥补未成年人保护自身能力的欠缺,预防未成年人受到更大的侵害而将保护未成年人的部分责任分担给相关的义务主体,在未成年人受到侵害时推动其向有关部门报告,以便特殊、优先保护未成年人的权益。

三、我国强制报告制度的实施困境与原因分析

(一)我国强制报告制度的实施困境

1.强制报告制度适用率低

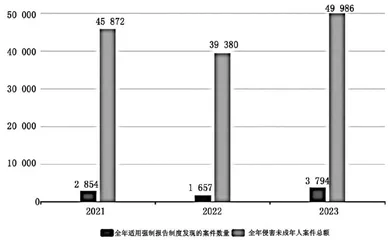

适用强制报告制度发现的侵害未成年人案件数量占全年总侵害未成年人案件数量的比例较低,2021—2023年强制报告制度的适用率大约为 6.2%.4.2%.7.6% ,如图1所示。尽管并不是所有的案件都可以适用强制报告制度,但是通过对2022年最高检两会工作报告的分析,发现确有许多案件应适用强制报告制度而没有适用,导致可以避免的侵害未成年人案件发生。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zyzy20250204.pd原版全文

图12021一2023年侵害未成年人强制报告制度实施现状

2022年最高检两会工作报告指出全年通过强制报告办理侵害未成年人案件1657件,对未履行报告义务促整改、追责457 件[11],但事实上2022 年通过倒查侵害未成年人案件2.6万件,发现应当报告而未报告的案件就有2900余件,强制报告适用率仅为 4.2% 。[2]应报而未报的案件比通过强制报告制度办理的侵害未成年人案件多接近一倍,加之现实中存在许多侵害未成年人的案件根本没有案发,由此可见强制报告制度的适用率低。

2.强制报告制度案件类型单一

在北大法宝以“强制报告”为关键字检索得到的最高检发布落实强制报告相关典型司法案例,共有30个,剔除其中1个涉及家暴妇女的报告案件和6个无关案件,共有23个典型案例。

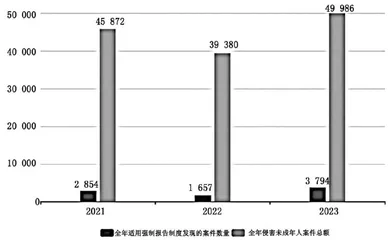

从23个强制报告案例来看,案件类型高度集中于性侵犯型(占比 65% ),尤其是针对未成年人的强奸罪(11例)、猥亵儿童/强制猥亵罪(4例),涉及暴力伤害型(占比 26% 的犯罪位居第二,如虐待罪(3例)和故意/过失伤害罪(3例),综合救助型(占比 9% )报告仅有1例,如图2所示。可见涉及暴力伤害和性侵犯未成年人的案件得到相关主体的广泛关注,但是实践中不乏未成年人遭受遗弃、无人照料甚至被拐卖等涉及未成年人综合救助事项的报告案例。当前司法实践以及公开报道中,并未获得足够充分或详尽的案例,以展现强制报告制度在这些具体情境下的实际运用状况。而从这些报告案例的发现场域来看,大多涉及学校、旅馆、医院,也是这些场域的义务主体进行的报告,从23个案例来看学校(10例)医院(5例)、旅馆(4例)是报告事项的高发场域,也是强制报告义务主体履职的高发场域。

3.奖惩措施差异化

从最高检发布的典型案例来看,强制报告制度责任主体的奖惩措施存在差异化。对不履行职责的处罚,从最严厉的追究刑事责任到最宽松的批评教育都存在,并没有一个具体明晰的标准,甚至相同类型的案件每个地区的处理情况也存在差异化,例如许某某等人强奸案[12]和许某某、杨某强奸案[13]都是因旅馆从业人员不报告而在旅馆内发生的性侵未成年人案件,在许某某等人强奸案中,对旅馆从业人员的行政处罚是限期整改、罚款(涉案宾馆赔偿被害人精神抚慰金1万元),而在许某某、杨某强奸案中,对旅馆从业人员的行政处罚是罚款2万元、责令停业整顿1月。对于积极履职行为也存在奖励措施差异化问题,例如李某某强奸案[14],旅馆从业人员发现李某某同未成年人一同开房且神色慌张,便及时报告有关机关阻止了对未成年人的侵犯,有关机关奖励旅馆从业人员1000元;而在王某故意伤害案中[15],医务人员积极报告未成年人被伤害事项,对其的奖励措施是授予“县优秀青年”荣誉称号,可见强制报告的奖励措施也存在差异化。

(二)造成实施困境的原因分析

从未成年人强制报告制度的适用现状来看,其适用率低的原因在于报告意愿低和义务主体报告难,而案件类型单一则是由于涉及综合救助的事项被忽视,即强制报告制度仅在学校、医院等场域受到更多的关注,这固然与学校、医院等场域相关主体更容易且也有更多的机会发现未成年人受到伤害有关系,但不可否认的是,现实中也有一定数量的未成年人被疏忽照料,面临遭受遗弃、精神虐待甚至被拐卖的情况,但是这些在实践中是被忽视的。对强制报告制度运行情况的原因进行分析有助于更深入地了解强制报告制度运行困境的根源。

1.报告意愿低

一是受传统思想文化观念影响人们的报告意愿低。一方面,人情社会干扰。强制报告制度要求公权优先于家庭自治,但现实中“家法”常压倒“国法”—如性侵案中监护人顾及加害者亲属关系不想“撕破脸皮”,拖延报警致证据灭失。16]另一方面,“家丑不外扬”心理干扰。家庭虐待或性侵案件中,家长视打骂为“小事”、性侵曝光为“毁孩子名誉”(如沈纪教授调研案例中,家长担忧“满天下知道后孩子无法生活”[17]),错误地认为不报告才是“最有利于未成年人”。二是趋利避害心理也是人们报告意愿低的一个重要原因。在最高检发布的强制报告制度追责典型案例张某猥亵儿童案[18],因未按照《意见》规定报告导致两位校长被免职处理,该案件中两位校长为了维护学校的声誉和自身的利益(减轻自身的责任),私下组织涉案老师和受害学生家长自行协商处理,违反了强制报告制度,严重侵

害了未成年受害者的利益。

2.义务主体报告难

强制报告制度适用率低的另一核心原因是义务主体报告难,具体表现如下:一是直接报告受阻。义务主体无法直报有关部门,需经组织或上级层层上报,导致救助延迟与证据灭失。如沈纪教授调研案例所示,教师发现学生受侵害时通常上报校领导,流程冗长严重削弱时效性,而且校方可能隐瞒不报。17]二是多部门受理困境。多部门接收机制易引发推逶,引发“九龙治水”的困境,且缺乏跨部门协同。一方面,报告主体面临“向谁报”的困惑;另一方面,民事、刑事、行政保护环节割裂,难以实现对未成年人持续长期的帮扶救助。现行机制也未建立部门协作框架,影响全面保护效果。

3.综合救助型的报告事项被忽视

2020年9月3日,中国发展研究基金会(以下简称“基金会”)召开了“贫困地区儿童发展座谈会”,会议指出截至2019年底,中国有困境儿童688.9万名,其中核准录人的事实无人抚养儿童21.7万名[19],该数据表明在中国,还有一大部分儿童面临无人照顾、被忽视、被遗弃的困境,强制报告制度理应对该困境作出回应。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zyzy20250204.pd原版全文