著作权保险在网络视听领域应用的可行性及具体思路

作者: 李文中 陈奕萱

[摘 要]当前,我国网络视听内容爆发式增长,与此相伴的是该领域著作权相关风险凸显。现有的主要风险救济手段为技术保护、行政措施和司法救济,三者各自存在一些局限性,无法有效应对网络视听领域复杂的著作权风险。网络视听领域的著作权风险大多符合可保性条件,在保险市场创新发展和知识产权保护日益受到重视的背景下,保险作为一种成熟的风险管理工具和救济手段,可以为应对网络视听领域复杂的著作权相关风险提供新的思路。借鉴国内外实践经验,建议通过政府扶持与市场化相结合的方式推动网络视听领域著作权保险的发展,初期可从费用补偿保险入手,逐步引入更复杂的保险产品。同时,建议利用区块链和人工智能等新技术提升保险效率。著作权保险作为一种新兴的风险救济手段,应与传统的风险救济手段协同配合,更高效地实现网络视听领域著作权的全领域、全链条、多层次保护和相关风险分担。

[关键词]著作权风险;著作权保护;著作权保险; 网络视听

[中图分类号]F840.69 [文献标志码]A [文章编号]2096-1308(2024)05-0048-11

一、引言

近年来,以版权购买、自制内容和专业生产内容(PGC)为主导的长视频平台方兴未艾,同时以用户生产内容(UGC)为核心模式的移动短视频平台迅速崛起,加之垂类视频直播的层出不穷,网络视听领域的内容创作与用户数量呈爆发式增长。然而,伴随而来的著作权相关风险和侵权行为也显著增加。例如,2018年9月至2020年12月,仅北京互联网法院受理的83 284件互联网案件中,网络著作权案件就达到63 353件,占比76.07%[1][2],其中涉及网络视听领域的案件比例较高。而这些著作权案件反映的不过是网络侵权现状的冰山一角。

与此同时,生成式人工智能(AIGC)技术的快速发展为网络视听内容创作、传播带来了巨大变革,虽然推动了内容的高效产出,但也引发了新的复杂著作权风险。现有的著作权技术保护、行政措施和司法救济等手段都存在一些局限性,不足以有效应对网络视听领域复杂的著作权风险。因此,亟须探索新的策略和手段来应对网络视听领域著作权相关风险,保障和促进该领域持续的健康高质量发展。

为此,本研究将深入探析著作权保险在网络视听领域应用的可行性,并提出具体的应用思路。首先,系统梳理网络视听领域的著作权相关风险和主要风险救济手段,并指出现有风险救济手段的局限性;其次,在分析著作权相关风险可保性的基础上,结合保险市场创新发展和著作权保护现实需求,以及借鉴已有知识产权保险的实践探索,研究专门的著作权保险在网络视听领域应用的可行性,在此基础上,尝试提出著作权保险在网络视听领域具体的应用思路;最后,简要探讨著作权保险在网络视听领域应用需要进一步研究和关注的问题。

二、网络视听领域的著作权相关风险及主要风险救济手段

(一)网络视听领域的著作权相关风险

网络视听领域的著作权相关风险,可以从著作权创造、运用、管理和服务的全链条,结合不同环节涉及的主体及其相关活动来探讨。

1.著作权创造环节

我国现行《著作权法》遵循“著作权自作品创作完成时自动产生”的原则[3],意味着著作权无须登记注册,创作完成即生效,避免了商标和专利注册不成功的风险。在创作过程中,著作权人面临的主要风险包括使用未授权内容而侵犯他人著作权,以及作品著作权归属不清等情况。这个环节面临风险的主体主要是著作权人。

2.著作权运用环节

著作权的运用主要包括著作权许可、转让,以及新兴的著作权质押融资、信托、证券化等活动,涉及著作权人、被许可方、受让方、融资方、担保方、资产评估方、信托方、证券发行方等多种类型的复杂主体,因此这个环节的著作权相关风险也最为复杂多样。

此环节主要存在以下几种主要风险:

(1)著作权验证风险。网络视听作品著作权被以各种方式运用时,著作权未经验证或验证过程有瑕疵导致可能存在著作权争议的风险。比如,“一权多卖”、共有作品著作权未获全体共有人授权单方处置、著作权归属不清情况下的擅自处置等都会带来著作权验证风险。实践中著作权被许可方、受让方、融资方、信托方、证券发行方等主体很可能面临这类风险并遭受损失。此外,“一权多卖”或有权利瑕疵的著作权人也可能在出现著作权验证风险时面临被追责的风险。

(2)著作权侵权风险。具体包括以下两种情形:一是未经授权使用相关作品的著作权侵权风险。例如,在网络视听作品的传播过程中,未经授权的传播是最常见的侵权行为。一些网络视听平台经常会面临这方面的风险,尤其是用户生产内容(UGC)为主的平台。二是取得授权后具体使用过程中的著作权侵权风险,这是对著作权被许可方或受让方而言,主要是指超出授权范围使用带来的侵权风险。例如,对作品的使用范围理解不准确,将只允许非商业性使用的作品用于商业目的,将只允许特定渠道使用的作品用于其他渠道,只取得著作权部分权利项授权,而擅自扩展到其他权利项使用等,超出授权范围使用实质上也属于未获得授权产生的侵权风险。

(3)著作权被侵权风险。这是对著作权人、获得著作权“独占许可”的被许可方或者著作权转让中的受让方而言,指其拥有的著作权被他人侵犯。例如,著作权人的作品被未获授权方使用,或是超出许可范围使用;网络视听平台获得某视听作品的独家播放权,但该作品被他人盗播;受让方通过权利人转让取得某视听作品的著作权后,第三方未获得授权就擅自使用该作品等。

3.著作权管理和服务环节

著作权虽然无须登记,作品创作完成时即自动取得,但出于运用需求,常需进行登记、确权以及集体管理、价值评估和增信等。在这些管理和服务环节中,相关主体面临多重风险,包括著作权登记和确权失误的风险、集体管理方和信托管理方未尽勤勉义务的风险、著作权估值风险以及增信不成功的风险等。

尤其在著作权质押融资和证券化等创新使用中,由于著作权作为无形资产,其价值评估标准和方法仍不完善,当前评估机构及专业人才的不足,导致评估结果存在较大不确定性,从而增加了估值风险。[4]

综上所述,网络视听领域的著作权风险涉及作品创造、运用、管理和服务等各个环节,风险复杂多样。具体风险表现为确权风险、侵权风险以及由登记、验证、评估和管理等环节衍生的风险。当前,在用户生成内容(UGC)模式和短视频社交平台兴起、人工智能技术迅速发展以及著作权不断开发各种创新使用方式的背景下,网络视听领域的著作权风险将更趋于复杂化,也给该领域的著作权保护带来极大挑战。

(二)网络视听领域著作权相关风险的主要救济手段

当前,网络视听领域著作权相关风险的主要救济手段包括自力救济和公力救济两类,自力救济常见的主要是技术保护,而公力救济常见的则是行政措施和司法救济。

1.技术保护

随着数字技术的发展,技术保护措施成为保护视听作品著作权的重要手段。这些措施通过技术手段限制非法复制和分发,确保著作权人或相关权利人能够控制视听作品的使用。常用手段包括:一是数字版权管理(DRM)。通过加密技术保护视听内容,防止未经授权的访问和复制。二是水印技术。在视听作品中嵌入不可见的标记,以追踪和证明著作权归属。三是内容识别技术。平台使用自动内容识别(ACR)技术检测和管理用户上传的视听内容,以防止侵权作品的传播。[5]

技术保护可以看成是对著作权侵权风险的事前防范手段,是著作权人或相关权利人典型的自力救济手段。但是,技术保护存在容易被破解的风险,并且不可能对风险损失提供补偿。

2.行政措施

行政措施主要是指政府行政部门对著作权领域违法犯罪行为的震慑、打击,以及对公众有关著作权保护的持续宣传教育。

前者如国家版权局联合国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部从2005年起连续开展的打击网络侵权盗版的专项行动“剑网行动”,以及各地区、有关部门定期、不定期开展的打击著作权领域违法犯罪活动。后者如2009年起国家知识产权局等多部门联合举办的全国知识产权宣传周活动,尤其是随着近年来我国知识产权强国建设的推进,包括著作权在内的知识产权保护越来越受到重视,各地区、有关部门纷纷通过各种形式、各种渠道持续面向社会公众开展相关宣传和教育活动,极大地提升了社会公众的著作权保护意识,在一定程度上也降低了著作权相关风险。

行政措施作为公力救济手段,只能算是应对著作权相关风险的非常规手段,虽然其能够从宏观层面进行相关风险的事前预防以及风险的事中处置,但是在微观层面对于特定主体、特定环节的著作权风险的针对性防范和救济作用有限。

3.司法救济

司法救济是我国著作权风险救济的重要手段。目前,我国已建立以《著作权法》为核心的较为完善的著作权法律体系,覆盖了著作权创造和运用的全链条,为著作权风险的司法救济提供了法律依据。随着公众著作权保护意识的提升,利用法律手段维权的案例逐渐增多。

然而,司法救济主要针对风险事故发生后的救济,其效果存在不确定性,并在事前风险预防和分散方面难以发挥作用。现阶段,司法程序仍面临“举证难”“周期长”“成本高”“赔偿低”“执行难”等问题,尤其是“成本高”和“赔偿低”常常成为权利人寻求司法救济的主要障碍。

总体而言,尽管我国已构建了一个技术、行政和司法手段相互支持的著作权风险救济体系,具备立法和执法的硬性措施以及技术保护和社会教育的软性策略,但当前网络视听领域的著作权风险救济手段依然存在局限性。技术保护容易失效且无法提供损失补偿,行政措施难以常态化且无法聚焦特定微观风险,司法救济周期长、成本高、损失补偿效果不佳,导致著作权相关风险大量积累且难以有效救济,严重影响行业的持续健康发展。

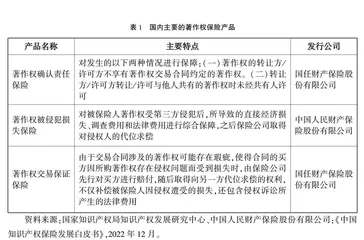

鉴于网络视听领域著作权相关风险的复杂性及现有救济手段的局限性,探索新的风险救济策略和手段显得尤为必要。保险作为成熟的风险管理工具,已在专利和商标等知识产权领域取得成功实践,目前在著作权领域也开始出现理论探索与实践。因此,著作权保险是否可以作为网络视听领域著作权相关风险的新型救济手段值得深入分析。接下来将借鉴相关理论研究和实践进行可行性分析。

三、著作权保险在网络视听领域应用的可行性分析

探讨著作权保险在网络视听领域著作权保护中应用的可行性,可以从相关风险的可保性、保险市场创新发展和著作权保护现实需求,以及已有知识产权保险的实践借鉴等角度进行深入分析。

(一)网络视听领域的著作权相关风险大多具有可保性

在具体的保险实践中,并不是所有风险都是可保的。从保险人的角度而言,可以承保的风险要满足一定的条件,主要包括:风险是纯粹风险,风险的发生具有随机性,风险损失是可以确定和测量的,存在大量具有同质风险的保险标的。[4]

纯粹风险是与“投机风险”相对的概念。前者是指不会带来任何预期的利益,只会导致损失的风险;后者则是指既可能导致损失也可能获利的风险。对于网络视听领域的著作权相关风险而言,是否都是纯粹风险,需要区分情况进行分析。前文分析的网络视听领域著作权相关风险,无论是著作权人和相关权利人被侵权的风险,还是著作权运用、管理和服务各环节面临的其他风险,都只会给相关主体带来损失,如著作权被侵权后的损失、著作权验证风险导致的相关主体损失、著作权管理和服务环节风险导致的损失,以及各类著作权纠纷产生的法律诉讼费用等,不可能产生收益,这些毫无疑问都是纯粹风险。但是著作权侵权风险则比较复杂,对于蓄意主动侵权并以此谋利的风险行为,显然不能视为纯粹风险。不过对于一些非主动的过失侵权,且不是用于商业目的,这种侵权主体面临的风险可能就是纯粹风险了。总体而言,网络视听领域的著作权相关风险大多属于纯粹风险,满足可保风险的基本条件之一。