资本逻辑下人工智能与人的异化

作者: 王诗琪 武建峰

[摘要]人工智能的广泛应用进一步缩短了必要劳动时间,幽灵工作、众包劳动等成为劳动者的新型工作形式,稳定的雇佣形式被打破,工作的不稳定性增强。人工智能时代下非物质生产日益突出,劳动时间与非劳动时间的边界亦变得模糊。人工智能的应用使得人与人之间的偏见加剧,也使人陷入更为隐蔽深入的数字生命统治境遇。并且,将人工智能技术应用于消费场域也使人愈加被自身欲望所奴役。面对上述人工智能所致的人异化的诸现象,有必要回到历史唯物主义中去。只有将剩余劳动为劳动者自身占有,在以交换价值为基础的私有关系社会内部结构性瓦解之时,才能真正实现对人工智能时代人的异化现象的扬弃。同时,充分利用社会主义制度优势,发掘人工智能的革命性潜能,坚守信息数据反垄断的底线,并在虚拟消费场域中自觉抵制资本主义消费文化的意识形态侵入,将对实现人的现实解放有着重要意义。

[关键词]异化;人工智能;资本主义剥削形式;数字治理

[中图分类号]B038[文献标志码]A[文章编号]2096-1308(2024)06-0025-09

人工智能的发展应用不仅带来一场科技的革新,而且也带来了劳动组织形态和社会关系等的新一轮变化。随之而来地,也出现了与马克思所处时代不同的异化现象,马克思的历史唯物主义是否仍适用于对当今新异化现象的解释和批判?这有必要重新确证。通过发掘人工智能的运行机理和局限,我们可以更深刻地洞察到为资本主义社会所运用的人工智能对人的异化加剧的本质,从而可以更全面深入运用历史唯物主义来解蔽和扬弃。发挥社会主义制度的优势,通过数据隐私的保护和对资本主义消费文化的意识形态的自觉抵制来对当前人工智能应用的风险进行规避,对实现人的解放具有重要的现实意义。

一、人工智能的发展及其局限

人工智能基于认知模型分类大致分为三大流派:一是基于现代数理逻辑方法的符号主义AI学习进路;二是基于神经网络的联结主义AI学习进路;三是基于模拟动物“感知—动作”的行为主义AI学习进路。以上三类在模拟AI时发挥着不同层次的作用,尤其是当下联结主义和行为主义人工智能的广泛运用在便捷人生活的同时,也对劳动组织形态的变革产生着重要影响。

作为第一代人工智能,符号主义人工智能运用自上而下的建模思路,致力于将人类智能的思维逻辑符号化。但恰恰又在于这些被符号化的人类智能在指称之外缺失更丰富意义的表达,并且人类经验事实也不可能全部被符号化、规则化,导致了符号主义AI在应用中缺乏灵活性,不能得出精确的推理结果。而基于从特殊到一般的归纳逻辑方法的第二代人工智能——联结主义人工智能,突破了符号主义人工智能的经验事实不能完全被符号化和意义缺乏丰富表达的局限,它试图通过模仿神经元间的联结与权值调整来实现学习和推理,其典型应用是在计算机视觉和自然语言处理上。联结主义人工智能致力于通过调整节点间的连接强度来模拟人脑中神经元间的连接关系,但是这种高度依赖数据的模拟复杂的人脑神经的原理使其内部运行的机制很难被解释和理解,它的“黑箱性仍然难以消除”[1],这使得工人额外承担了对系统得出的非精确推理结果进行纠偏的任务。而行为主义人工智能的研究机制时常与联结主义人工智能机制结合,如智能机器人等,它是大脑以外部神经为媒介并控制身体进行各种活动的这两种原理的共同产物。行为主义人工智能关注外部可观察到的行为,并通过建立环境与行为之间的映射关系来实现学习和决策,其典型应用如通过奖励机制来引导智能体在环境中进行决策、强化学习等。行为主义人工智能虽有时能很好地进行风险预测和用户偏好推荐,但是在面对一些社会文化、习惯等抽象的复杂情况之时,系统也很难获得明确的奖励信号来将其量化。这时,工人细枝末节的手动纠偏便派上用场,工人的工作内容和工作方式也在此再一次发生了改变。

当今,信息数据已然成为新的生产要素,对以上人工智能的基本认识将有利于更深入剖析出它对人所带来的不同以往的影响方式,从而对其资本的运用进行解蔽和扬弃。

二、资本逻辑下人工智能的运用加剧人的异化

“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”[2]技术的发展影响着社会关系的构成。人工智能的发展应用进一步缩短了工人的必要劳动时间以增加其相对的剩余劳动时间,资本占有的过剩收益与工人所必需的工作时长的强关联性降低。与马克思所处时代不同的是,掌握人工智能有关技术和数据信息的资本家对工人的剥削形式比以往更隐蔽深入,人的异化形式的呈现更隐蔽、更多样。

(一)作为数字装置的人工智能与幽灵工作、非物质生产

与传统的福特制工厂模式不同,后福特制模式下工人的工作庞杂细小且简单。进一步来说,他们将承担庞杂细小的纠错和数据标注及其他由系统无法纳入的必须由人来进行的简单的工作任务。其跨越众多领域和经济部门,以按需进行的 “众包劳动”和弹性用工方式为例的工人的工作不再像传统工作那样稳定,工作的流动性增强,工人的工作方式成了比以往更隐蔽、更难以察知的“幽灵工作”[3]。人工智能的发展和应用使得传统岗位的需求逐渐减少,而新型工作方式的出现也使得人的工作变得不稳定和松散边缘化。人工智能运行中的纠偏、标注等隐形工作虽是简单的、专业技术程度不高的、报酬较低的工作,但这些却是保障人工智能软硬件平滑运行的必不可少的工作环节。相较于珍妮纺织机的应用对“人手”被取代的风险,上述三种人工智能在某些领域发展应用也使“人脑”面临着空前威胁。人工智能处在生产应用的中心位置,而围绕它的一部分工人将在与人工智能脑力竞争中被迫转换到甚至连最必要的劳动条件都没有的低劣环境下进行不稳定的被机器挟制的简单劳动中去。劳动者失去了对工作内容和过程的直接控制感和参与感,工人越劳动越感受到自身的不幸。人工智能对工作领域的极大冲击使工人再次被迫与机器一同竞争现有岗位,反对机械化并且反对自动化进程的新卢德分子的出现是其斗争最突出的现象。

随着人工智能的发展与应用,一部分工人的工作成为毫无技术可言的、隐蔽的劳动,而另一些从事非物质生产的工人的工作也逐渐加入了人工智能的因素。代表现代非物质生产的软件开发工程师、创意设计师等这些工人在外部身体特征上呈现出一些共性:长时间的神经高度紧绷,因长时间盯着屏幕而导致的眼睛的困倦和身体的疲惫,都与自为的劳动相悖。并且,在如今人工智能等技术推动下的新工业格局也正在催生出一种新的 “工厂”(如以腾讯和阿里巴巴等互联网公司为代表的“虚拟工厂”)形式,使得资本对剩余价值的剥削已超出了特定限度的“工厂”范围。它已不再仅仅通过从前那样以工厂的形式吸纳劳动所致的剩余价值,即从流水线式的传统工业中资本对剩余价值的占有形式扩及后福特制下数字网络资本对剩余价值的隐性占有,它扩及整个社会生活的领域,劳动时间和非劳动时间的边界亦变得模糊。

(二)作为拓扑空间的人工智能与第三世界

作为拓扑学意义上的人工智能的发展与应用实现了人与人之间的虚拟交往。同时,从某种维度来说这会使人与人之间的异化加剧。通过构建一个虚拟世界来进行人与人之间的交往,试图脱离人与人之间真实的交往甚至道德的约束,实现所谓的“自由”,实则不然。该虚拟交往的世界好似从人类产生的客体知识中抽离出来形成的一个独立主体的“第三世界”[4]。我们可以在某些场景中看到这样的景象:人与智能机器交往愈多,人们就愈依赖虚拟的人工智能,人与人之间关系在现实生活中就愈疏离。

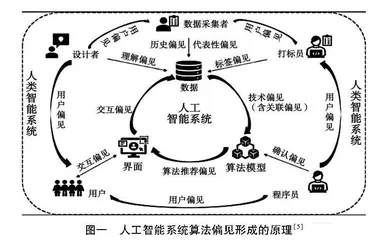

基于上述三种不同认知层次的人工智能,作为整体的人工智能系统主要由算法、数据和界面等组成,这三者与设计者、数据采集者、打标员、程序员和用户等人类智能系统相互关系。由于大量数据的输入,人工智能系统会对这些信息进行与目标信息形成特定映射关系的处理。处理过程由具有资本逻辑下拥有数据调配权限的、带有偏见的人类智能进行,通过对数据的归类调配,以此对目标信息进行人为训练,使系统逐渐形成映射有特定人类偏见的算法偏见。由于其加入了统计学的思想,人类智能致使人工智能在数据采集上产生偏见,这虽在一定程度上排除了经验上的偶然性,但人工智能对异常数据不似人类智能那样敏感,且由于其自身神秘的黑箱操作,使得其呈现出非公正结果。同时,由于人工智能经验出现越来越多的系统偏见和强化记忆,也使得过拟合性变得更加显著。

图一人工智能系统算法偏见形成的原理[5]

人工智能促成的算法偏见致使主体间交往行为更加异化,资本逻辑下人工智能的各种偏见使得人与人之间关系不平等加剧,且更能侥幸使不平等合理化。“人们对算法歧视比人类歧视有更少的惩罚欲。”[6]算法拟人化愈强,人们对算法的道德惩罚欲就愈强。这也不难从人工智能的运行途中看出,机器算法的歧视是错综复杂的人类歧视的镜像,但在现实中人们对AI算法的歧视却比人类的歧视的道德惩罚欲更小,处于资本逻辑之下的资本家对无产阶级的歧视行为能够通过AI平台侥幸逃脱歧视所带来的人们对其的惩罚欲。作为人与人的交互镜像的人工智能平台具有可以得出公正结果的迷惑性,但它的结果实则是围绕人工智能平台操作的用户、设计者、程序员、数据采集者等的相互作用、偏见中得出的。人工智能技术使人与人之间的偏见比以往更隐蔽,人们更相信所谓没有自主意识的“第三世界”。事实上,这个“第三世界”是基于“第一世界”和“第二世界”产生的,它又具有独立自主性。处于“第一世界”的用户在“第三世界”的一切歧视行为都可以被侥幸合理化,这加剧了歧视偏见现象——不仅出现在现实生活中,还会出现在虚拟环境中,其后果是人与人之间的交往方面的异化加剧。

(三)作为数字凝视的人工智能与数字生命政治

在大数据面前,以机器学习为重要组成部分的人工智能使人面临被数字监控的境遇。公民的生命轨迹和通信设备等被监控,强化了资产阶级控制社会的效度,公民的物理身体化为具体的数据被凝视。资本家甚至也更容易利用自身在技术上的优势监测民意并直接影响国家的选举结果等。新自由主义社会将人工智能技术纳入了自身,从生物肉体层面的直接规训到在人工智能时代的一种“新自由主义功绩主体”[7]37对对象的间接剥削的方式转换过程中,后者显然成了一种更隐匿有效的剥削方式,这与前者那种传统生命政治的直接定言式规训的时代有着显著的差异。利用上述三种人工智能技术,资本权力对海量数据的掌握使其更能全面、深入挖掘社会集体潜意识,使得工作本身延伸至工作之外,社会治理术深入到数字生命治理之中。这种隐性的凝视外在表现为公民自由选择性增强,但这种对个体态度要求放宽的,以全场域、24/7的全时段掌控的治理手段却比以往更精准监控形塑其对象。这种看似与权力无关的治理方式不仅使资本主义生产不再像从前那样盲目,而且还能对生命进行更彻底全面的控制。人们也趋向于用力比多能量来驱使身体的数据化,“身体被装上传感器,自动接受数据”[7]81,人们的血压、心跳、情绪甚至在休息时间的睡眠呼吸等也成了被他者凝视的信息数据。对于公民来说,延伸到这之外的隐性力量使他们的心理机制在一定程度上发生了异化,在数据化身体的过程之中迷失,人在此与追寻人的真正本质发生了背离。

(四)作为消费场域的人工智能与消费欲望

除却上述人工智能在人与人的交往中带来的偏见强化外,人机的愈加耦合也使得人对物的依赖形式呈现多样化。人从对实体对象如纸币、商品等的依赖扩展到对虚拟货币、信息数据和人工智能等的依赖中,商品拜物教又有了拜信息数据、拜人工智能的意味。人工智能时代下新型资本家在绝大程度上摒弃了传统的产品化思维,利用人工智能技术开发免费的数字产品和数字服务,并且利润从第三方来获取使得其服务货币化,如谷歌(Alphabet为母公司)利用“Hidden Revenue”(隐性收入)的商业模式和在线游戏的“免费增值”的定价模式等。资本家运用这些新型资本积累手段使消费者沉浸于“自恋泡沫”氛围中,从而成为自身欲望的奴隶,他们甚至在空闲时间也不能真正思考和实现自身。这些种种极具诱惑的消费模式成为隐性层面的人们观念上的经济的合理性,消费者的欲望被很精准地预测和引领着,使得这些用户极易沉浸于符号审美的狂欢之中,无法轻易从消费欲望世界中摆脱。