数字经济推动服务业转型升级的影响机理及实现路径

作者: 吕萍 孔凤竹

[摘要]改革开放四十多年以来,我国服务业取得快速发展,在国民经济中地位稳步提高,但也存在产业内部结构亟待优化、与其他产业融合程度不足、缺乏创新等问题。因此,服务业转型升级以实现高质量发展的问题备受关注。数字经济是具有创新性、高技术、高融合、高增长等特征的新兴经济形态,是我国产业转型升级的动力引擎和活力源泉。通过服务业的创新升级、产业内外部融合、效率提升以及供需端重塑四个维度,探讨数字经济驱动服务业转型升级的影响机理,并提出政府应从基础设施建设、复合人才培养、数字经济与服务业监管治理,以及数字经济区域间合作等路径,为数字经济驱动服务业转型升级保驾护航。

[关键词]数字经济;服务业;产业转型升级

[中图分类号]F49;F719[文献标志码]A[文章编号]2096-1308(2023)03-0082-08

一、引言

改革开放以来,我国服务业加速崛起,逐步成为现代产业体系重要组成部分,在社会主义现代化强国建设中发挥重要作用。2012年服务业增加值占GDP的比例超过第二产业,成为三大产业之首。党的十八大后,服务业发展进入新阶段,增长速度不断提高,体量不断扩大,质量不断改善,居民人均服务消费支出不断增加,服务业就业人数和就业增速持续增长,成为中国就业人口最重要的来源和拉动社会经济增长的重要引擎。与此同时,在服务业的发展过程中,也暴露出服务业内部结构失衡、鲍莫尔病、服务产品供需矛盾等问题,这些问题或是产业自身特点带来的顽疾,或因产业不均衡发展逐渐形成,严重阻碍我国从服务业大国迈向服务业强国的进程。

数字经济是以信息通信技术和计算机通信网为手段,不断提高社会的数字化、网络化和智能化水平,促进经济快速进步,实现治理方式多样有效的新经济形态。数字经济在国民经济中的支撑作用明显,已成为经济核心增长极之一。2021年,我国数字经济规模达45.5万亿元,继续稳居世界第二,占GDP比例达到39.8%。因数字经济具有的重大战略意义,2015年国务院提出要实施国家大数据战略,强调推动传统产业和数据的协同发展,这是国家首次从顶层设计开始进行数字经济布局。2016年G20峰会通过《G20数字经济发展与合作倡议》,强调抓住数字经济发展契机,第一次将“数字经济”上升为国际合作战略。2018年出台的《数字经济发展战略纲要》中提出了首个国家层面的数字经济整体战略。2021年国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中强调要充分利用数据要素,为满足人民美好生活需要提供优质数字化服务,推动各行业数字化转型,增强中国数字经济竞争力与影响力。此外,各省各地也陆续公布数字经济相关政策文件,从制度法规、标准规范、支撑技术等方面规定和规范数字经济发展。

如今,数字经济正全面渗透我国现代化过程,为产业转型升级提供动力支撑。通过分析数字经济驱动服务业转型升级的作用机理,提出数字经济促进服务业转型升级相应实现路径,对全面提升服务业现代化水平具有现实意义。

二、产业转型升级理论阐释与文献综述

(一)理论阐释

产业转型升级的传统含义通常包含三层内容:一是产业结构高级化。英国古典经济学家威廉·配第于17世纪最先发现,产业结构与国民收入存在某些关联,人均收入的变化会造成发展阶段差异,之后学者们开始关注产业结构升级问题。库兹涅兹产业结构论对配第-克拉克定理进行进一步验证研究,该理论认为随着国民收入的提高,产业结构逐步呈现从低级向高级转变的演进规律,由第一产业占主导,变为第二产业、第三产业占主导的过程,实际上就是高效率产业逐渐占优的过程。类似理论还有美国经济学家钱纳里在1960年提出的“标准产业结构”理论。二是产业产品高端化。霍夫曼定律指出在工业化进程中,产品由低附加值向高附加值转变。三是产业结构合理化。产业结构合理化是指通过生产要素的合理配置使产业间比例关系趋向协调,学者常用泰尔指数加以论证。

(二)文献综述

学界针对产业转型升级尚未形成具有共识性的明确定义,多数学者将产业转型升级等同于产业升级和产业发展过程中的结构调整优化,主要包括产业结构的合理化和高级化。袁航、朱承亮用产业转型速度量化体现产业结构高度化水平,用产业结构高度化程度体现产业结构的优化性质。[1]王勇、汤学敏认为产业升级既是同一产业内部生产活动向更加先进的产品或者生产环节集中的过程,也是将生产资源从原有产业向附加值更高的新产业不断转移的过程。结构转型是产业升级的子概念。[2]全盼认为产业结构高度化强调产业附加值的发展,主要表现为产业的资本和技术密集性增加。产业结构合理化体现在产业转型升级过程中,各产业结构比例具有相对稳定性。[3]王欣亮等人赋予产业结构转型升级更加广义的内涵,选择从产业升级、产业协调与产业转型三个维度衡量产业结构转型升级。[4]同时,很多学者针对产业转型升级进行指标体系构建。冯亮、陆小莉基于科学性、通用性和精准性原则,从产业结构调整、绿色生态、质量提升、协同集聚这四个核心维度构建区域产业转型升级评价体系。[5]李业锦等人运用熵权法,选择包括产业高端化、信息化、集群化、融合化等六个一级指标进行产业转型升级水平衡量。[6]

通过上述文献梳理可知,学界关于产业转型升级的研究仍以传统产业结构升级理论为主。但实践证明,产业的创新性、革命性、活跃性决定了产业结构的演进是一个不存在最优均衡,不断在打破平衡和趋向平衡的反复中螺旋前进的动态过程。本文认为产业转型升级是现有产业层次水平提升、现有产业结构调整与现有产品价值提高三者统一的过程,其中优化产业结构是中心,产前产中产后全过程的资源要素优化配置和产业提质增效是重点,产业结构不合理、产品附加值低和产品供需矛盾是需要解决的现实问题。

三、我国服务业发展现状与存在的问题

(一)我国服务业发展现状

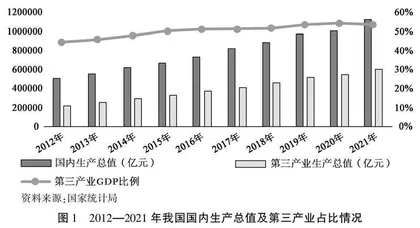

1.服务业增加值逐年增长,增速稳定提升。2012年,我国服务业增加值为244 852亿元,2021年达609 680 亿元,实现近三倍的快速增长。2012年以来,服务业增加值增速保持在8%以上,意味着服务业成为支持国民经济的重要组成部分。服务业增加值占GDP的比例从2011年的43.1%增至2021年的53.3%,这期间一直保持平稳且呈增长态势,如图1所示。

2.服务业增长贡献率逐步增加,对经济拉动效果明显。“十三五”期间,服务业对GDP增长的贡献率除2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响下跌到47.3%,其他年份一直保持在60%左右,服务业对国内生产总值的拉动一直居三次产业首位,表明服务业为经济稳定增长做出突出贡献,是拉动经济增长的新引擎、新动能。

3.服务业提供大量就业岗位,行业就业人数攀升。服务业就业数量持续增长,2020年服务业的就业人数达到35 806万,占全部就业人口的48%。从就业人数的增长速度来看,服务业就业人数近年来的增长速度在5%左右。

(二)我国服务业发展存在的问题

1.服务业内部结构亟待调整。互联网和新技术发展推动服务业行业丰富和分化,在现代经济的快速发展下,现代服务业逐渐取代传统服务业的部分空间,但传统服务业比例较现代服务业仍有很大优势。若将服务业按照服务对象分为资本、技术密集型的生产性服务业和劳动密集型生活性服务业,可以发现服务业内部各细分行业具有更强的异质性:生产性服务业总量低、偏传统、供给质量不高;生活性服务业存在无效供给过剩,便利共享不够、质量标准不高等问题,与消费结构升级和新型消费观念的要求还有差距,供需失衡还意味着公共服务业不能惠及“边缘群体”“弱势群体”,不能兼顾好效率与公平。

2.服务业与其他产业融合度较低。以服务业与制造业融合为例,根据世界投入产出数据库(WIOD)投入产出表数据进行计算,2014年中国两业融合度指数为0.08,相比于发达国家,融合程度偏低。其原因主要在于产业融合项目牵扯企业现有业务结构与盈利模式的再造,并且整合过程需耗费人力、物力、财力等资源,这使很多服务业企业出现迟疑乃至抵触心理。[7]即使企业攻克难题想开展产业融合项目,也常面临高层次人才匮乏,市场推广难度大,政策支撑不到位等困境。最终表现为服务业与其他产业融合发展生态体系不成熟。

3.服务业缺乏创新。一方面表现为服务业创新投入较少。2022年,我国R&D经费投入强度再创新高,OECD最新官方统计中也显示我国近年来研发投入增速迅猛,研发总投入已接近于第一位的美国。然而我国在服务业的研发经费投入较低,不仅远低于欧美国家,在亚洲国家中也并无优势,直接影响服务行业整体科技含量。另一方面表现为引领型创新服务企业和具有自主创新能力的服务企业偏少,服务业创新产出能力不足。创新是获得核心竞争力的主要来源,只有服务业创新投入与产出水平整体提高,才能提高产业质量与效益水平,提升我国服务产品的国际竞争力。

四、数字经济促进服务业转型升级影响机理分析

数字经济对产业运行的影响机制分为直接影响和间接影响,即直接生产数字产品和服务或者将数据和技术结合形成的数据要素作为重要的生产要素和影响中介,赋能生产环节。自我国将推动各产业的数字化转型、完善数字时代产业体系作为中长期重大战略以来,服务业一直走在产业数字化创新的前列。如图2所示,从数字经济促进服务业的创新升级、内外部融合、效率提升以及供需端重塑四个方面探讨数字经济驱动服务业转型升级的内在机理。

(一)数字经济推动服务业创新升级

数字经济发展带动数字技术进步,赋能服务业技术创新。一方面,传统服务业是典型的劳动密集型行业,生产技术落后或技术覆盖率低会造成产业创新链滞后和产品附加值低等问题。数字技术创新不同于难度大、成本高、周期长的传统技术创新,它在收集、加工、运用数据要素的过程中,充分发挥正外部性和协同效应[8],使得传统服务业研发过程发生颠覆性革新,驱动传统服务业改造升级,同时向技术知识密集型的现代服务业转变。另一方面,数字经济也为服务业技术迭代创新提供硬件和软件上的基本保障。例如5G、数字孪生、芯片技术等新技术用于传统生产性服务业设备改造时,能够增强服务性资源品质,提高服务产品生产基础实力。而以移动互联网、物联网为依托的平台经济、网络协同等新经济形式与生活性服务业相结合,对服务全程进行数字化改造,推动生活服务向虚拟化、智能化、精准化转变。

海量数据和数字技术丰富服务资源,实现服务业模式创新。服务业模式创新包括两个方面。一是商业模式创新。互联网技术通过整合商业智能系统与知识管理系统,构建综合型、特色化、强调共享的在线服务平台,改变以往传统分散和区域化的生产生活服务业,催生出诸如共享出行、智慧社区、社交电商、云端文旅等商业模式和新业态,用户可以在虚拟网络空间中完成购物、娱乐、社交等活动,实现从线下到线上的无缝连接,在便利消费者的同时企业也获得了资源集聚效应带来的时空优势。二是营销方式创新。大数据和智能算法相结合形成“算力”,可以用于口碑推荐、预测偏好等功能,帮助企业改进粗放式商品营销途径,科学细分消费市场,降低营销费用。更加精准且低成本的营销模式不只利好服务业企业,用户也能收到体验式服务、个性定制服务等信息的精准推送,满足多样化需求和精神层次追求。

(二)数字经济赋能服务业内外部融合

数字化技术可以推动服务业内部行业融合,实现服务内容互补和产业生态多样化。新一代信息技术通过改造要素流动机制,延伸服务业上下游链条,实现服务内容和渠道优势互补,进而提高原有生产要素的价值转化效益。以文创餐饮这一新型餐饮服务模式为例,无论是利用短视频、自媒体平台的前期数字化营销,利用VR、AR技术增加用餐服务体验感,还是利用大数据预测创意元素推出个性化服务产品,都在创新服务供给的同时,实现服务业文化内涵和服务质量的提升,既能满足市场主体多层次、多样化需求,也进一步推动生活性服务业集聚、集群、集约发展,形成“数字+服务”产业集群和新消费产业生态圈,使服务业向着生态化和综合性发展。

数字经济促进服务业与农业、工业的跨界融合。一方面,数字经济加强数据在农业生产中的运用,我国“农村人口占全国人口总数的80%以上,但农业却是其最为薄弱的环节”[9],因此要加速服务业深度切入农业。农业生产性服务业企业提供的综合农事服务包括生产前期农民在线技术培训、精准普惠农业金融服务等,生产过程的供应链管理服务、病虫害监测系统和农产品质量云监测等,最后通过电子商务网络服务和网络直播营销将农产品送向消费者餐桌。除此之外,以数字技术为媒介桥梁的数字乡村文旅、共享农庄等“农业+旅游业”新模式既拓展延伸农村功能,又有力提升农业产业化服务能力和信息化水平。另一方面,数字经济渗透于“两业”融合过程中,推动产业创造。首先,数字技术高效连结两业企业,实现产业数据和市场需求消息互换,生产性服务企业因此可以根据生产优势和市场需求,从原有大类服务项目中分离出专门的服务环节,推出某一细分市场产品。服务业企业分工的细化,不仅强化了服务专业度,更好满足农户和制造企业的生产经营需要,也使服务业企业拥有更多的发展与决策自主权,利于发挥生产性服务业的规模效应,实现经济效益的成倍增长。可见,数字经济可以放大、倍增产业融合过程中的溢出效应,提升生产性服务业的发展水平。[10]