行政处罚中通报批评制度的适用困境及其破解策略

作者: 梁妍 胡肖华

[摘 要]2021年修订的《行政处罚法》新增通报批评为行政处罚的一般种类,然而通报批评制度规范化程度并不高,这使得其实际适用陷入了易与警告相混同、适用违法情节不一、缺乏执法裁量基准、实施程序不完善以及过度减损相对人权益等困境。为破解上述适用困境,应从以下几个方面入手保障通报批评的依法适用:一是明确区分通报批评与警告的惩戒效果和适用情形,避免趋同化;二是明晰轻微违法行为的判断标准,统一适用情节;三是构建合理的执法裁量基准,落实过罚相当;四是完善通报批评实施程序,确保执法公正。

[关键词]通报批评;行政处罚;声誉罚;过罚相当

[中图分类号]D902 [文献标志码]A [文章编号]2096-1308(2023)06-0049-11

随着时代的发展,传统的行政处罚种类已无法应对日新月异的行政管理实践。据此,为回应行政执法的现实需求,修订后的《行政处罚法》在原有的行政处罚种类基础之上,将单行法律、法规中已经明确规定,行政执法实践中常用的“通报批评”新增为行政处罚的一般种类。[1]这一举措不仅丰富了行政执法手段,填补了行政处罚一般种类中声誉罚的空缺,也进一步明确了通报批评作为处罚手段之法律地位。[2]由于目前学界对通报批评的内涵与外延尚未形成统一认知,因此,需要说明的是,本文所讨论的“通报批评”特指我国《行政处罚法》第9条所规定的形式上直接使用该名称表述的行政处罚行为,不包括“警告”和“列入失信名单”等其他类似行为。鉴于现行法律规定只搭建了通报批评制度的大致框架,缺乏可操作性,致使其在实际适用中存在诸多困境,鉴于此,需探索破解通报批评适用困境的应对之策,以确保其在法治轨道上有效运行。

一、作为声誉罚的通报批评

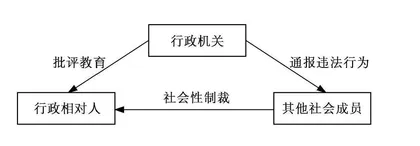

声誉罚是指行政机关通过申明违法者的违法行为并给予否定性评价向违法行为人施加精神压力,使其不敢再违法的处罚类型。通报批评是指行政机关对违法行为人在一定范围内通过书面批评加以谴责和告诫,指出其违法行为,避免其再犯。[3]作为典型的声誉罚,通报批评具有如下要件特征:

(一)处罚对象:外部相对人

实践中,通报批评不仅适用于惩处行政违法行为,也适用于行政机关内部监督和党内监督[4],即其既可作为外部处罚措施也可作为内部惩戒措施使用,而辨别行为性质的关键在于处罚对象。通报批评作为内部惩戒措施使用时,被通报对象往往与行政机关存在组织管理关系,常见于上级行政机关对下级行政机关、行政机关对其工作人员的制裁性处理[5],如安徽省亳州市利辛县水利局对水政执法大队张某某作出的通报批评决定。与之相反的是,作为行政处罚手段的通报批评超越了以组织领导关系为显著特征的内部性,是行政机关依法对无组织管理关系且存在行政违法的外部相对人作出的一种制裁措施[6]47-48,例如,2015年广西南宁市住房保障和房产管理局就广西南宁市联航物业服务有限责任公司的违法行为给予通报批评。

(二)适用情形:轻微违法行为

通报批评适用于惩戒轻微违法行为,这一点在行政处罚种类的排列顺序、设定权限的规范层级以及现行法律规范的规定等多个方面都有所体现。《行政处罚法》第9条列举的行政处罚种类,警告与通报批评并列排在第一项,而目前理论界与实务界一致认为列举顺序是按照对行政相对人权益影响由轻到重排列,由此可知通报批评与警告是对行政相对人权益影响最轻微的行政处罚种类。[7]设定权限上,根据《行政处罚法》第14条的规定可知,除规范性文件外,法律、法规及规章均有权规定通报批评,表明立法机关认为通报批评的适用并不会减损公民的核心权益。现行法律规范如《反电信网络诈骗法》第39条明确规定“情节较轻的,给予警告、通报批评”,也印证了通报批评主要适用于惩处情节较为轻微的违法行为。

(三)法律效果:降低社会评价

作为声誉罚的一种,通报批评的惩戒性主要体现在减损违法者的声誉、降低其社会评价上,并不会像财产罚、人身罚一样直接侵损相对人的实在利益。[8]通报批评的核心为“通报”和“批评”两部分,“通报”意味着行政机关需以对外公布的方式实施,披露行政相对人的违法行为,确保除行政相对人以外的其他公民知晓,“批评”即行政机关谴责行政相对人违反行政管理秩序的行为,并予以明确的否定性评价,两者共同承担了声誉罚的功能,由此产生影响违法行为人名誉的法律效果。仅“通报”而不“批评”,属于不具有减损声誉意图和效果的一般通报行为,不属于行政处罚性质的通报批评[9],仅“批评”而不“通报”,则与警告无异。简言之,通报批评通过对行政相对人的声誉产生实质性的负面影响,致使行为人的社会评价降低,从而影响其正常的生产、生活,由此具备行政处罚的惩戒性。

二、通报批评制度的适用困境

通报批评作为法定处罚类型,行政主体应依法适用,但目前法律规范对面向谁通报、通报什么内容以及通报持续多久等具体适用问题均未予以回应,致使行政主体适用通报批评缺乏明确的指引,进而导致通报批评在行政实践中遭遇一系列适用困境。

(一)与警告的区分界限不明显

1.处罚决定公示导致惩戒效果趋同

通报批评与警告并列于《行政处罚法》第9条第1项的主要原因在于两者都具有告诫、教育违法行为人本人的作用,单就“批评”而言,在语义与效果上与警告并无太大差别,两者的关键性区别在于知晓范围的不同,警告的不利告诫仅针对违法行为人本人,知晓范围也仅限于行政处罚机关和行政相对人,而通报批评经由“通报”程序,其知晓范围往往扩展至相对人一定的社会关系活动区域。[10]除此之外,通报批评的谴责程度也比警告要重,侵益性更强。虽然理论上,通报批评与警告之间的差异很明确,但细微的差别在行政处罚决定公示的背景下被进一步缩小,致使两者的区分界限变得越来越模糊[11],在外观和后果上更加不易辨别,如宁波市海曙区综合行政执法局对冯某某处以警告案参见海曙综执罚决字〔2023〕第002655号,公民冯某某因在人行道停放非机动车被处以警告处罚,处罚文书载于浙江省人民政府官网,由于其个人姓名未被保护性处理,警告处罚决定被公开后,其实际处罚效果与通报批评无异。,警告处罚决定被公示后,其实际效果与通报批评无异。此外,由于目前对如何通报并无明确规定,通报批评的具体实施缺乏明确指引,导致行政机关在具体适用时往往“走样”,易将通报批评的实施与警告相混同[12],使得两者在实践中产生的法律效果愈加趋同,致使通报批评作为行政处罚种类的独立规制价值受到质疑。田林学者建议删除或合理解释《行政处罚法》第9条第1项的“通报批评”,因为其内容和效果基本上可以被警告吸收,不具有单独列举的必要性。参见田林:《行政处罚与失信惩戒的立法方案探讨》,载《中国法律评论》2020年第5期,第14页。

2.法律规定模糊致使适用情形不明

除法律效果外,通报批评与警告在适用模式上也存在混同,行政处罚存在单处与并处两种不同的适用模式,从立法规范与执法实践来看,通报批评常与警告并处,如《传染病防治法》第69条、《医疗器械监督管理条例》第100条以及《审计法》第47条等多条法律规范均规定:“通报批评,给予警告。”实务案例如重庆璧山区陈良美诊所因在患者就诊期间未采取标准防护措施被处以警告和通报批评。参见璧卫传罚〔2022〕14号,《重庆市璧山区卫生健康综合行政执法支队关于2022年第四季度卫生行政处罚情况的公示》,载重庆市璧山区人民政府官网,2023年1月6日,http://www.bishan.gov.cn/bmjz/bm_97237/qwsjkw_97256/zwgk_92018/qwsjkw_jczwgk/zwgk_wsjkly/zwgk_jgxx/zwgk_xzcf/202301/t20230106_11466267.html,2023年8月4日访问。实际上,通报批评与警告同属精神罚,都是通过向行政相对人施加精神性影响,使之产生畏惧心理,促使其改正违法行为,因此,对同一违法行为同时处以警告和通报批评,教育意义并不大。更重要的是,并处主要适用于违法情节较重的情形,而警告与通报批评均适用于违法行为较轻的情形,两者显然不宜并处,而应分别与罚款、吊销许可证件等其他更重的行政处罚措施并处。此外,《反电信网络诈骗法》第40条以及《科学技术进步法》第113条等许多现行法律规范多表述为“给予警告、通报批评”或“给予警告或者通报批评”,即针对某一违法情形,具体选择适用警告还是通报批评,行政机关享有自由裁量权。通报批评与警告作为两种独立的行政处罚手段,所适配的违法情形必然存在一定的差异,鉴于执法实践情形复杂多变,行政机关难以准确地自行甄别不同违法情形应适用的行政处罚措施。为了确保舆论监督和法治建设的统一性与合理性,避免出现相同违法情节不同行政处罚措施的情形,必须严格依法实施通报批评[13],明确区分通报批评与警告的适用情形。

(二)适用违法行为情节不一

通报批评涉及建设工程、市场监管、环保、食品、药品、教育、医疗、金融和财税等多个领域,不同单行法律、法规规定的实施主体以及适用的违法情形存在一定的差异,有些规定的适用行为违法程度较轻,如《反电信网络诈骗法》第39条规定的未履行程序性的监管义务以及《慈善法》第101条规定的未履行该法第27条规定的验证义务属于比较轻微的程序性义务,有些则违法程度重一些,如《科学技术进步法》第114条、《审计法》第47条以及《预算法》第95条规定的适用情形。由此可见,不同领域适用通报批评的违法行为情节不一致,甚至有一些行为违法程度的轻重相差较大。通报批评只适用于惩处轻微违法行为。然而,由于目前轻微违法行为的判断标准并不明确,不同领域对轻微违法行为的认知不同,每个领域都有各自的实施标准,导致通报批评尚未形成统一的适用标准。

(三)缺乏执法裁量基准

1.通报内容不一

通报批评的内容取决于通报性质、目的和受众对象[14],其主要目的是惩戒违法行为人和鞭策公众引以为戒。那么,通报批评究竟该承载哪些内容,公布违法行为人身份信息应达到何种具体程度,才能实现既能谴责行政相对人的违法行为,又能教育其他社会主体的目的?由于目前对此缺乏统一的标准,行政机关拥有较大的自由裁量权,各地行政机关作出的通报批评包含的内容存在一定的差异,致使实际适用中产生了诸多问题,比如有的通报批评写明了违法事实和处罚结果,却未列明处罚依据。参见《三亚市住房和城乡建设局关于对三亚海棠之星一期建设不按照经图审合格的工程设计图纸施工等问题进行全市通报批评的通知》,载三亚市住房和城乡建设局官网,2023年4月26日,http://zj.sanya.gov.cn/zjjsite/hyjg/202304/8479a764337841f08661ec04832af71f.shtml,2023年8月2日访问。因此,为给执法部门提供具体的实践指引,保障惩戒效果的稳定性,亟须构建统一标准,明确通报批评必须具备的内容,防止行政机关恣意侵害行政相对人的隐私权。

2.通报范围模糊

声誉存在于一定的社会关系之中,产生声誉减损的法律效果也必然发生于一定的社会关系环境中。[15]152通报批评欲产生降低相对人社会评价的惩戒效果,必然需要向其他社会主体公开,但应如何理解“除当事人之外的一定范围”,现有法律规范并未给出答案。有观点主张行政机关难以通过意思表示的方式来限制通报批评的实际效果范围,故明示区分通报范围的意义不大[15]159,还有学者认为通报批评不应实行“一刀切”的无差别公开,而应结合案件具体情况区别执行。[6]57各地执法实践则存在多种不同的做法:有全社会通报的,例如佛山市生态环境局对广东金加通检测技术科技有限公司的行政处罚参见佛环南罚〔2022〕106号。中明确将当事人弄虚作假行为向全社会通报;有全行业通报的,例如银川市住房保障局物业管理办公室对银新苑物业公司在物业行业进行通报批评参见银物办发〔2009〕141号《关于对银川银新苑物业服务有限公司物业管理问题的通报》,转引自宁夏回族自治区银川市中级人民法院行政判决书〔2014〕银行再终字第1号。;有全辖区内通报的,例如赣州市科技学校被赣州市教育局处以全市通报批评。参见罚决〔2022〕1号,来源:信用中国网站行政管理信息查询。实践中最常见的做法是未明示通报范围参见深市监龙处罚〔2023〕横岗46号,深圳市常华酒业有限公司因未按规定建立安全管理制度,被处以通报批评,处罚信息公示于深圳市市场监督管理局官方网站,未明示通报范围。,但通报批评的范围是影响法律效果的关键因素,因此,必须科学划分通报范围,并在行政处罚决定作出时明确。

3.通报时限不明

通报持续时间,是指通报批评处罚决定存在于政府官方门户网站、信用中国等特定数据库中,能被公众检索到的时间。[16]通报批评的期限直接决定了惩戒力度,期限过长,可能导致相对人权益受到过度侵害,期限过短则无法产生预期的制裁效果。在规范层面,市场监督管理总局制定的《市场监督管理行政处罚信息公示规定》第13条《市场监督管理行政处罚信息公示规定》第十三条:“仅受到通报批评或者较低数额罚款的行政处罚信息自公示之日起届满3个月的,停止公示。其他行政处罚信息自公示之日起届满三年的,停止公示。