东汉中晚期儒家义利观的新发展

作者: 桂珍明 熊艳

[摘 要]王符《潜夫论·遏利篇》针对东汉中晚期社会上“释廉甘利”的社会现实,提出人们应当以“德义”为终极的追求,“富贵”寓于“德义”之中,反对“无德而富贵”“不义富贵”,过分地追求物质享受。他还从财富观念和教育理念两个方面,对儒家的义利观作出新的阐释。在君子的价值追求方面,他主张也当“重义轻利”,以社会责任为先,物质享受为次;在家庭教育方面,给子孙后代教以德义,引导其走上正途,比留下丰厚的家资更重要,故而适时地将钱财利禄施予需要帮助的人,防止盛极而衰,才是长久地保有富贵利禄之道。

[关键词]《潜夫论·遏利》;德义;富贵;天命;义利观

[中图分类号]K234;B234.93 [文献标志码]A [文章编号]2096-1308(2022)01-0079-08

通常认为,儒家重义轻利,故本篇的篇题“遏利”二字,最简单的理解无非是遏止利益。但是,王符为什么要将利益加以“遏止”呢?这是一个饶有兴味的问题,同时也是本篇关注的中心问题。《潜夫论·叙录》指出,《遏利篇》的思想要旨是,“人皆智德,苦为利昏。行污求荣,戴盆望天。为仁不富,为富不仁。将修德行,必慎其原”[1]610。这即是说,人们的智慧德行往往为财利所蒙蔽,而与个人品质、社会治理密切相关的德行修养之培育,恰恰需要非常审慎地从源头对待义利问题。毋庸赘言,“此篇论义利关系,劝人重义而轻利,不要贪得无厌地占有财富,故以遏利名篇”[2]23。我们将从《潜夫论·遏利篇》文本出发,循着王氏的论证理路,探求他是如何在东汉中晚期社会风气陵夷之际,对儒家的义利观作出新的探索的。

一、德行、富贵与天命

在传统儒家的观念中,君子当先义而后利,或重义而轻利,最甚者舍生而取义。在一般层面,至少也能如荀子所主张的“义与利者,人之所两有也”[3]502,较为平等地看待“义”与“利”的地位和作用。王氏则在继承儒家义利观的基础上,融合进了形而上的“天”的因素。他认为贫贱与富贵皆是上天对个人德行的判定,倘若无功无德之人占据大量的财富禄位,乃是攘天之祸的恶行,必将遭到天谴。

世人之论也,靡不贵廉让而贱财利焉,及其行也,多释廉甘利。之于人徒知彼之可以利我也,而不知我之得彼,亦将为利人也。知脂蜡之可明镫也,而不知其甚多则冥之。知利之可娱己也,不知其称而必有也。前人以病,后人以竞,庶民之愚而衰暗之至也。予故叹曰:何不察也?愿鉴于道,勿鉴于水。象以齿焚身,蚌以珠剖体;匹夫无辜,怀璧其罪。呜呼问哉!无德而富贵者,固可豫吊也。[1]31-32

在本篇的开头,王符直截了当地指出当时人们面对“义”与“利”心口不一的社会现实。人们以“贵廉让而贱财利”相标榜,却在实际生活中抛弃道义廉耻而追逐财利。普通人对于财利只知其一不知其二,只是痴迷于它对自己有利的部分,而忽视了它同样对别人也有利。譬如油脂、蜡烛可以燃烧照明,但过多的油料反而会使得烛火熄灭。财物不仅能让自己感到愉快,而且还能为人招来祸患。正因为如此,古人是充分认识到“利”的危害性的,然而亦有人痴迷其中不能自拔,将它作为追逐的目标,足见当时百姓的愚昧、社会的衰乱昏暗,已臻至极点。

王氏很敏锐地注意到东汉时期人们义利观与现实行为倒置的这一情况。而这个观点的提出自有其深刻的社会背景。东汉王朝自建立之初就依靠豪强大族,他们在随后的发展过程中,形成了累世公卿、累世地主、累世经学的三位一体的垄断格局,世家大族对国家政治施加影响,控制着利禄之道。当然,国家与社会层面的崇尚“禄利”的风气,早在西汉中晚期就已导源,历新莽时期,而延续至东汉早期。[4]204当时的士人对利禄有明确的要求,据《后汉书·光武帝纪》所载,耿纯劝谏刘秀说,士人跟从刘秀起事,“其计固望其攀龙鳞,附凤翼,以成其所志耳”,而不对士人进行封赏,“纯恐士大夫望绝计穷,则有去归之思,无为久自苦也”[5]21。士人有利禄的追求,推而广之到社会上,则引领一个时代的风尚。与此同时,社会上贫富分化,才能与德行不相称的情况日益突出。仲长统《昌言·理乱篇》认为,执政者不能明贤愚之分,“汉兴以来,相与同为编户齐民,而以财力相君长者,世无数焉。而清洁之士,徒自苦于茨棘之间,无所益损于风俗也”[6]264。东汉时期外戚、宦官、士人交互影响政局,许多无才无德之人凭借出身恩荫占据高官厚禄。非但如此,即使平民富贵之后,也会穷奢极欲,丧失本心。如《潜夫论·忠贵》所云:

一旦富贵,则背亲捐旧,丧其本心。皆疏骨肉而亲便辟,薄知友而厚狗马。财货满于仆妾,禄赐尽于猾奴。宁见朽贯千万,而不忍赐人一钱;宁积粟腐仓,而不忍贷人一斗。人多骄肆,负债不偿,骨肉怨望于家,细民谤讟于道。[1]147

为什么人在富贵之后,反而会丧失人性呢?王符指出,“贵富太盛,则必骄佚而生过”(《潜夫论·忠贵》)。此即是说,超出道义标准太多的富贵,就会使人因骄横放纵而产生过错。民间有一句俗语大抵可与之合观,那就是“穷得富不得,富了了不得”,人穷的时候还好,一旦富起来了就忘乎所以。自然界中大象、蚌壳,分别因其有象牙、宝珠而遭屠戮,身藏璧玉的人也因玉而获罪,对于那些没有德行而享受非分富贵的人,距离祸患不是更近了吗?祸患来自哪里呢?王氏将之归因为不义而富贵的“窃位之人”,行为昏暗,乃“天夺其鉴,神惑其心”,于此则是“凶民”盗天之财,是实打实的取祸之道。

且夫利物莫不天之财也。天之制此财也,犹国君之有府库也。赋赏夺与,各有众寡,民岂得强取多哉?故人有无德而富贵,是凶民之窃官位盗府库者也,终必觉,觉必诛矣。盗人必诛,况乃盗天乎?得无受祸焉?邓通死无簪,胜、跪伐其身。是故天子不能违天富无功,诸侯不能违帝厚私劝。非违帝也,非违天也。帝以天为制,天以民为心,民之所欲,天必从之。是故无功庸于民而求盈者,未尝不力颠也;是,未尝不光荣也。自古于今,上以天子,下至庶人,蔑有好利而不亡者,好义而不彰者也。[1]33-34

本节主要申述“天财”观及德行、功劳与富贵的关系。王符认为,所有能称为“利”的东西,都是上天赋予的财富。以国家为例,上天所造就的“天之财”如同国君的府库一样,征收、赏赐、剥夺、给予都有一定的准则,民众不敢强取分毫。即使身为天子,也不能违背天财之准则而使没有功劳的人富贵起来,诸侯也不能违背天子的准则私下里使自己宠爱的人富有。胡寄窗先生认为,王氏的“天财观”是“芮良夫的自然财富观与晏婴的论理财富观的混合观点。”芮良夫“自然财富观”见于《国语·周语上》:“夫利,百物之所生也,天地之所载也,而或专之,其害多矣。天地百物,皆将取焉,胡可专也?”(左丘明,撰.徐元诰,集解.王树民,沈长云,点校.国语集解[M].北京:中华书局,2002:13.)晏子的“论理财富观”见于《左传·襄公二十八年》:“且夫富,如布帛之有幅焉。为之制度,使无迁也。夫民生厚而用利,于是乎正德以幅之,使无黜嫚,谓之幅利。利过则为败。吾不敢贪多,所谓幅也。”(洪亮吉,撰.李解民,点校.春秋左传诂[M].北京:中华书局,1987:604.)还需要说明的是,王符较之晏子多了一份形而上的“约束”,这也与芮良夫所崇尚的“天生百物,当均平于人,不可专之”的思想不同,芮良夫虽有将“天”(或自然)的因素引入义利之辨中,但未点明“民意”是“天意”的代表及其呈现形式。[7]198然而,当时的现实却是,“以族举德,以位命贤”(《潜夫论·论荣》),人才选拔、官员任用、利禄赏赐皆被君主任意施为。《潜夫论·思贤》对此记载道:

将相权臣,必以亲家。皇后兄弟,主婿外孙,年虽童妙,未脱桎梏,由借此官职,功不加民,泽不被下而取侯,多受茅土,又不得治民效能以报百姓,虚食重禄,素餐尸位……[1]109

该篇所举的情况虽说泛指“春秋”以后的任人唯亲、爵禄以出身的名实不相符、功业不相称、财利不均等的情况,但具体到王氏所在时代,东汉时期豪族势大,这种描写和刻画无疑更具有现实指向。“帝以天为制,天以民为心”显然是化用《尚书·泰誓》“天矜于民,民之所欲,天必从之”[8]274而来。这种天命观已经与完全尊崇自然意志不同,体现了商周之际神权政治向人本政治的过渡,“‘天监’思想获得了理性的解放,而向‘史监’、‘民鉴’思想发展”[9]173,亦即是说“民心”代表了上天的意志,王氏所倡言的“愿鉴于道,勿鉴于水”之“道”在现实政治中,也当是通过“民心”体现出来的,其精神意旨与《尚书·酒诰》“人无于水监,当于民监”[8]380暗合。

王符于此要宣明什么呢?他是在反对富贵利禄吗?通过研读文本,能够知道他并不是一味地将“富贵”与“道义”对立起来,而是在一定程度上肯定“利”的合理性,追求德行与职位、爵禄的一致性,即“有德而富贵”。作为身居乡野的“处士”,他显然没有权力改变名实不符、爵禄不公的社会现实,故只能从形上的层面——天命来拯救时弊,劝诫君主“好利必亡”“好义必彰”。

二、利禄、德行与名声

王氏为文,非常善于运用“引物连类,论事取喻”的手法以增强文章的说服力和表现力[10]223,此篇仍旧保持了这一特色。上一部分以说理见长,基本上阐明了作者对“义”“利”二者关系的认识,此部分的作用在于举出历史上的正反例证,为前一部分的说理提供进一步的佐证。同时,以古代历史人物“重义轻利”的具体事例,为人们在“德行”“名声”与“利禄”间的价值取舍提供可贵的参考。

昔周厉王好专利,芮良夫谏而不入,退赋《桑柔》之诗以讽,言是大风也,必将有隧;是贪民也,必将败其类。王又不悟,故遂流死于彘。虞公屡求以失其国,公叔戌崇贿以为罪,桓魋不节饮食以见弒。此皆以货自亡,用财自灭。楚斗子文三为令尹,而有饥色,妻子冻馁,朝不及夕;季文子相四君,马不饩粟,妾不衣帛;子罕归玉;晏子归宅。此皆能弃利约身,故无怨于人,世厚天禄,令问不止。伯夷、叔齐饿于首阳,白驹、介推遁逃于山谷,颜、原、公析因馑于郊野,守志笃固,秉节不亏,宠禄不能固,威势不能移,虽有南面之尊,公侯之位,德义有殆,礼义不班,挠志如芷,负心若芬,固弗为也。是故虽有四海之主弗能与之方名,列国之君不能与之钧重;守志于□庐之内,而义溢乎九州之外,信立乎千载之上,而名传乎百世之际。[1]35-36

透过这段文字,王符将“以货自亡,用财自灭”和“弃利约身,世厚天禄”两种历史人物作对比,其褒贬自然而然地寓于文字叙述之中。历史上的贪鄙之人,以周厉王最为有名,故王氏先以“厉王好专利”引出本段的话题。厉王“专利”的史事主要见于《国语·周语上》《逸周书·芮良夫解》和《诗经·大雅·桑柔》。《周语上》谓之“其害多矣”“其归鲜矣”[11]13-14,《芮良夫解》则批评其“专利作威,佐乱进祸”[12]1002;《桑柔》之诗则谓之“大风有隧,贪人败类”[13]422,也正是《遏利篇》中化用的原始文句。厉王专利、弥谤的高压政策致使其丢了国家,自身亦崩于彘,其教训之深刻,值得历代统治者警醒。

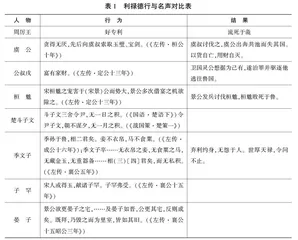

此后,王氏还举出虞公、公叔戌、桓魋附益在厉王之后,也列出楚斗子文、季文子、子罕、晏子为正面例证与之对比,清晰地显示了这两类人群的不同行为带来的结果(如表1)。为了更进一步说明道义、志节、德行相较于“利禄”的重要性,王符还举出众多古代贤人“重德义享誉千古的道理,以勉励人重义轻利”[2]27来深化本篇的主题。这些人物分别是伯夷、叔齐、白驹、介之推、颜回、原宪、公析哀,他们相比于位高权重的君主来说,为了坚持道义,坚定地固守志向,秉持节操而不让它亏损,甘愿“饿于首阳”“遁逃于山谷”“因馑于郊野”,荣宠利禄不能改变他们,威力权势也不能动摇他们。即使君王、公侯让他们德行有亏、不辨礼义,他们也是坚决不从的。这种情形,类似孟子所倡导的“大丈夫”人格。《孟子·滕文公下》对于“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”的士人,其德行当是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”[14]419,这也是“士志于道”的一种体现方式,士人于此具有了超越时空的价值追求,即使四海、列国之君也少有能“义溢乎九州之外,信立乎千载之上,名传乎百世之际”者。余英时先生评价说:“哲学突破以前,他们(士)并没有一个更高的精神凭藉可恃以批评政治社会、抗礼王侯。但‘突破’以后,士已发展了这一精神凭藉,即所谓‘道’。……此时‘士’的特征已显然不在其客观身份,而在其以自任的精神。”[15]88我们认为,“道”使得“士”的人格品质超出一般水准而成为引领社会的标志,在道德和舆论层面,士人以其道德修养占据社会思想的制高点,从而具备批评社会时政、与王侯相颉颃的优势。这种“以道自任”的价值观念,强化了道义德行在人物品评中的作用,让王氏以“遏利”为主导的“义利观”深刻契合了儒家所标榜的“重义轻利”价值观念,从而具有了恒久的生命力。当然,王符在前一部分主要论述了“富贵”的获得要在“合于义”的前提下去争取,此部分则告诫人们要以“义”为重,不要过分地去追求功名利禄。