江苏南北不“散装”

作者: 马俊亚

网络上常有江苏为“散装大省”的谑称,十三个地级市也被视为谁也不服谁的“十三太保”。实际上,近代以来,江苏南北劳动力市场的运行呈现出非常精致的合作与共赢状态,至少可说劳动力市场是极致的梯度“精装”。

中世纪时,江南地区很少有生产型的城市,原有的城市多为商业、金融、政治、转运等中心,对劳动力的容量较小,人口迁徙规模不是很大。

以棉纺织厂为龙头的大工业发轫后,江南成为国内工业最发达的地区,生产型的城市越来越多,城市劳动力市场越来越大。上海、无锡、常州等地发展成著名的工业中心,提供了大量的就业机会,从而形成阶梯状劳动力市场,吸引各类劳动力自下而上地流动。江南大量人口离开土地进入城市成为工业工人,一般从事具有一定技术成分的工作。顺便说一下,现代中国工业工人的产生,不是因为大工业打垮了农民的家庭手织业,使农民破产流入城市;而是由于工厂提供了更高的收入和更优的条件,使农民主动放弃手织业,入厂成为工业工人。

江南地区城市中的体力工作及农村中的许多农业工作,则吸引了大批苏北等地的劳动力。随着苏北及内地其他地区的开发,以上海为中心的智力劳动又大量向外围层层扩散,成为苏北及内地的技术骨干,对内地经济的发展贡献尤大。

据20世纪二三十年代金陵大学农学院对206274户农村居民的调查,有迁移经历的达9116人,“此可为人口迁移行动最低之估计”。学者指出:“国内最常见的、已经持续了数十年的移民,是乡村—城市间的流动,无数的年青人从村庄向城市迁徙。源于内地村庄的无尽的移民潮涌向像上海、无锡、汉口、广州和天津这些江河流域和沿海城市。”

总的说来,江南地区人口迁徙的比率要高于全国的平均数,甚至超过“闯关东”“走西口”的移民潮,这是因为江南地区的现代经济发展非常迅速。在20世纪20年代以前,江南形成了以上海为中心,无锡、杭州、常州、南京、镇江等地居次,江阴、常熟、吴江、吴县、宜兴、嘉兴、湖州等地更次的劳动力市场体系,吸引本地劳动力在这个体系中流动,并把苏北、浙南乃至安徽、河南、江西、湖北等地的各类劳动力吸入到这个庞大的市场中。

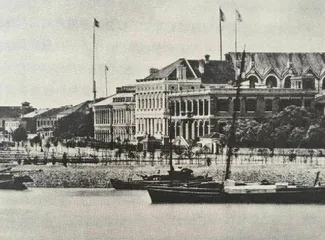

上海是劳动力市场的顶端。作为全国最发达的劳动力市场,江南地区的人口移动,明显具有以这个市场为中心运转的特征。上海纱厂中,工人主要来自:(一)当地乡民,这些人“有田地房屋,……也有家里在浦东,天天渡来渡去的”。(二)他县乡民,“因有亲戚邻里,在沪上做生意得其援引而来的”,这部分工人主要以上海邻县的农民为主。据对上海杨树浦附近4个村子的调查,近代工业兴起后,受其影响,有土地的家庭,一般将土地出租,或者租出一部分,以便从事都市职业。上海附近的农村人口改变职业成为工业工人的现象非常突出。

由于上海的劳动力市场容量最大,吸引力最强,江南各县的劳动力技术水平相对较高,因此,江南地区的劳动力大量汇集到上海,包括在劳动力市场体系中地位仅次于上海的无锡、宁波民众也向上海移动。无锡“迩岁强壮农民,颇多抛离乡村,群趋城市或上海,舍农就工”,宁波“数以千计的男女迁移到上海工作”。

上海公共租界中,1910年,江苏、浙江、广东、安徽籍人口分别为141855、109419、33561、4320人;1930年上述4省人口分别增加到500576、304544、44502、20537人。20年间四省人口总和增加了三倍多。迁入上海华界的人口,增长同样迅速。据各同乡会对各地迁沪人数的估计,1912—1921年迁来上海的宁波人达400000名,广东人为130000名,福建人为10000名,杭州人为8000名,青浦人为1000名。1936年,江苏、浙江、安徽三省在沪人口总数分别为867947人、412052人、94744人。

近代上海被称为“冒险家的乐园”,实质上更是打工仔的天堂、平民的“龙门”。在近代中国其他绝大部分地区还是特权者的乐园之时,“冒险家的乐园”显然是穷民百姓最好的奋斗舞台。近代上海最顶流的富商巨贾无不出自不名几文的打工者:叶澄衷、严信厚、朱葆三、虞洽卿、秦润卿、刘鸿生、荣宗敬、荣德生、刘国钧、章荣初……成为中产的打工者更如过江之鲫。

上海周边成为劳动力移入的第一阶梯,是其他地区农村人口向往和移居的地方。据1934年对黄浦江沿岸居民的调查,他们有相当一部分来自崇明地区,主要为了就近上海,以便寻找满意的工作。上海附近其他城市工业的发展,相应地形成了巨大的劳动力市场,吸引乡村人口向这些城市迁移,并形成劳动力转移的第二阶梯。这些城市中的工厂“对于少年人,尤其是对于女子,给予种种赚钱的机会,为返回农村中所不能得的。”那些较富裕的家庭,更是离开乡村搬进城市居住,当时形成这样一种趋势:“工厂中的男工,很少住在乡村中的,因为他们要搬出去,找邻近做事的地方居住;他们皆留着父母在家里看门种田。”据费孝通在20世纪30年代的调查,“最近20年附近城市缫丝业的发展非常迅速。城市的工业吸走了农村的劳动力”。在无锡堰桥乡,在1949年以前人口一直大量向城市移动,农民在工厂做工的数量向来巨大。浙江慈溪鸣鹤镇约有1000户人家,80%的家庭有人外出经商,做经理的人家有200户,外出做职工的家庭有600户。

在江苏离村农民中,到城市做工或谋生的人数占离村总人数的48.5%,浙江占43.5%,远远超过其他原因造成的人口流动,说明近代工业的发展,为江南地区拓展了广阔的劳动力市场。

由于纺织业发展较快、容纳的劳动力较多,加上许多工业劳动对体力的要求越来越小,妇女离村进厂越来越普遍。宜兴地区的妇女,“附城乡村,颇有入城进工厂做工者,甚有往苏、沪、锡等埠在纱厂纺织者”。武进的家庭工厂所雇用的女工,大都生长于附近乡村,有一部分是希望学习织布技术,准备将来到城市纱厂里去做工;还有一部分家境比较宽裕,做工目的,是为了积蓄些工资,预备将来出嫁时添置嫁妆。

江南地区农民离村不同于那些流浪的灾民和难民,江南农民大多进城从事具有一定技术成分的职业,逐渐形成了以地域划分的各具技术特色的职业分工。上海木工来自广东,机工来自宁波和绍兴,铁匠来自无锡。1865—1910年,上海外商船厂中,祥生、和丰、瑞镕等厂的打铁领班全部来自无锡南门,钳工来自南京及上海本地。上海的纺织工人则“全都是来自江苏和浙江、安徽的农村”。

苏南农村是劳动力市场的第三个阶梯,容量也极其巨大。除了苏南本地农村人口成为城市工业人口,使得农业劳动力不足外,19世纪后期,太平天国战争结束后,造成了许多无主土地,土地税被削减。苏南地区设有移民局,鼓励苏北移民向江南流动。

据中国国民党江苏省党部在1926年的调查,“江南各地的雇农,小部分是本地人,大部分是江北人”。作为地位仅次于上海的无锡劳动力市场,尽管本地的劳动力常常为上海吸走,但它却能吸引地位更次的常熟、江阴等地,尤其是江北的劳动力向这里移动。1927年对无锡的调查表明:农村的雇农,“均来自常熟、江阴、江北。……而本地人之为雇农者,则不可多得矣”。无锡人常说这样的话:“种田是阿末条路,只要有点办法,总勿会在家。”江南地区居民不愿种田,为苏北等地农民提供了从事农业工作的机会,这是苏北劳动力进一步流动的诱因。据对江南租册的分析,有许多江北客民取代了以前的佃农,“说明这些客民很愿意满足相当贫困的状况,来做佃农以作为生活的起步”。在吴江县二十四都六图南富圩新开垦的4块土地中,有3块被江北客民所佃种。

拥有11880亩土地的吴江庞山湖农场,在本地招工时,无人应招,最早雇佣的农业工人是来自苏北的数十名难民。到1949年,庞山湖农场的农业工人达509户、共2143人,“大都是由苏北先后移此或逃难来此的”。1949年的武进县农村的农民大部来自苏北,少部分来自皖北,靠出卖劳力维持生活。武进县湖港乡第五村中,地主、富农、中农雇用的长工均来自外地,短工则大半来自外地;茶山乡的118名短工中,外地人有67人。在常熟唐市区李墅乡外地长工和月工的总数均多于本地的雇工总数,姑苏区木渎乡的外地雇工总数更明显多于本地的雇工人数。这些外地人主要是苏北人。

江苏西南地区从事农业劳动的也多为外地农民。据1934年对南京城内从事农业劳动的家庭进行调查,南京市内的农业工作主要由来自附近相对欠发达的安徽、苏北等地区的农民承担。南京城内的农户中,来自安徽的农户占43.9%,来自苏北的农户占27.3%,来自河南、河北等地的农户占6.1%。南京被戏称为“徽京”也是其来有自的。

在江苏省会镇江,“每年冬天总有大批由苏北和山东省的穷人,前来寻求工作,但是到了春天,他们就回去耕作。这种人每年有四千至五千人”。如前所述,在江苏和浙江的离村农民中,占第一位的为进城做工或谋生。而占据第二位的即是到别村务农或迁居别村,从事该项工作的农民分别占江、浙离村农民总数的19.8%和26.6%。据日本学者调查:“江北地区后来成为上海、南京工业和城市各种企业非熟练劳动力的主要来源之一。”

值得注意的是,20世纪30年代所谓“农村破产论”盛行时,学者多以江南农村中农民住着窄小的茅舍来作证明。其实,那时江南农村相对贫困的农民大多不是江南人,而是来自工业不发达地区的苏北人。

工人苦于资本主义的发展,农民则更苦于资本主义的不发展。农民大量涌入江南地区从事农业和其他体力工作,主要是因为他们移入地区的工资要远远高于其移出地区的工资。通常情况下,农民在苏南做雇工可获得高于苏北2—3倍的工资,并可享受苏北等地难以得到的其他物质条件。

在上海等工厂中,如在面粉厂,江南女性最终会成为工头、秘书和簿记员,江南男工则从事技术程度较高的工作;下麦、外场等对体力要求较高的工作则由苏北等地的工人来承担。卷烟工业中,大部分工人来自浙江,少量的苏北人只能从事那些非技术性劳动。上海邮局中的苦力主要是江北人。在上海的招商局码头和太古码头上,苏北人占80%。码头上通用的方言,以苏北话为主,上海话为次。上海的人力车夫中,苏北人占总数的95.7%,而江南人从事这项工作的人数不到1%。镇江的人力车夫中,苏北人占总数的84.5%,镇江本地人从事这项职业的人数仅占总数的4.5%。

上海理发业中,有24000人来自扬州;上海60余家浴室中,雇佣了大约2000名修脚、擦背工人,这些人也大部分来自扬州。其他如修鞋匠、粪便和垃圾清理工也主要来自苏北,苏北籍的娼妓也比比皆是。

有意思的是,江苏劳动力市场不单纯是劳动者从北向南流动,还存在着江南劳动者自南向北的流动。随着内地工业的发展,江南智力劳动者大量从上海这个中心市场向外围回流。智力劳动不但在江南地区相互流动,还从江南流入苏北。

上海作为中国近代工业的发祥地、近代工业最发达的城市,这里的劳动力最先接触到了现代工厂的技术设备和操作知识。

19世纪50年代,英商在上海设立船厂,通过广州英人的关系,招揽一批机器工人进入船厂工作,这些人成为上海外资船厂中第一批机器工人。随着中外近代工厂的陆续创办,从事技术工作的工人越来越多。尽管最初他们对这些设备和操作不算精通,但由于长期受外籍技术人员的熏染,多已粗略地掌握了一定的操作技能,为内地工业所紧缺。

随着上海劳动力市场的成熟,智力劳动者的素质越来越高,他们向江南其他地区及内地的大量回流,有效地把上海地区先进的技术知识扩散出去。如在上海求新机器厂资助下,赴美留学6年的穆藕初回国后,不但在上海创办厚生、德大两家现代化纱厂,而且在河南创办了豫丰纱厂,成为该厂的管理者。常州厚生机器厂的创办则完全得益于上海的智力劳动者,该厂工部领班蔡世生、翻砂部领班周梅卿、木模部领班邬某,即是上海求新厂中原技工或原领班。1924年,在上海外商纱厂工作或实习过的楼秋泉、余钟祥到无锡申新三厂出任技术员,从事管理和技术改革工作,他们从运转到保全,从行政到技术,进行多方面的改革,采取了一系列有效措施,使各车间的面貌焕然一新。1925年,在上海大中华纱厂技师汪孚礼的主持下,无锡申新三厂建立了“科学管理”的制度。另一名与汪孚礼齐名的纺织专家朱仙舫,原在上海恒丰纱厂和申新二厂工作,后被常州大成纱厂聘为总工程师。无锡薛家永泰丝厂早期最出色的管理人员则是来自上海日商丝厂的徐锦荣。此类事例,不胜枚举。