中国式农业农村现代化的广东实践

作者: 吉伟伦 刘子琦 黄锟

截至2023年底,广东全省常住人口12706万人,其中城镇常住人口9583万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)75. 42%,比上年末提高0. 63个百分点。其中,广东省城镇居民人均可支配收入59307元,增长4. 2%;农村居民人均可支配收入25142元,增长6. 5%,城镇居民人均可支配收入是农村居民人均可支配收入的2. 36倍。广东省城镇居民人均消费支出39333元,增长6. 5%;农村居民人均消费支出22209元,增长6. 8%,城镇居民人均消费支出是农村居民人均消费支出的1. 77倍[1]。广东作为城镇化率全国名列前茅的省份,其城乡差距(无论是收入差距还是消费差距)也是相对较大的。结合上述描述的实际情况,本文旨在探讨以下问题:重构广东的城市与农村关系有何重要作用和意义?未来能从哪些方面帮助广东全面实现中国式农业农村现代化?为了推动广东走好中国式农业农村现代化的发展之路,本文基于列斐伏尔的空间辩证思想,辨析农业农村与现代化的内在关系,试图搭建一个探究中国式农业农村现代化的广东发展之路的中国特色城乡连续体的分析框架,希望未来可以在政策选择层面上推动广东乃至其他地区发展好中国式农业农村现代化。

一、中国式农业农村现代化相关概念的内涵

(一)“农业现代化”“农村现代化”和“农业农村现代化”的内涵

习近平总书记在2020年中央农村工作会议上强调:“对农业农村现代化到2035年、本世纪中叶的目标任务,要科学分析、深化研究,把概念的内涵和外延搞清楚,科学提出我国农业农村现代化的目标任务”[2]。明晰中国式农业农村现代化的内涵,对于进一步探查社会主义建设以及农业农村发展科学规律有着关键性意义,同时也能更好地把握中国式农业农村现代化的发展前景。

就“农业现代化”而言,其历经不同时期的发展,让其具有了丰富的内涵,主要分为狭义和广义两种内涵。其中,狭义的农业现代化即农业产业现代化,农业产业的现代化主要依靠现代生产方式、生产技术、生产管理方法等现代科学理论进行发展,为了使农业更好适应现代社会的发展而主动进行生产方式变革是农业现代化的核心与本质。

在新中国成立初期,农村现代化虽然以“建设社会主义新农村”的形式提出[3],但是一直未被确立为我国的发展战略目标。直到1993年党的十五届三中全会将长期以来农村发生的史无前例的转折性变化总结为“有中国特色的农村现代化道路”[4],此后,“农村现代化”的内涵在探索中不断丰富。“农村现代化”是指农村面貌依靠建设与改造、城乡融合发展等方式,从传统形态转变为现代形态的过程,是将农村生活方式和生产方式与城镇社会发展相适应的过程,实现农村“人、物、治理方式”现代化是其核心与本质,即现代农民及其现代思想观念,现代农村产业及其配套设施,现代公共服务及其保障水平。

此外,2017年,党的十九大首次将“农业农村现代化”纳入我国发展的战略规划之中,明确表示“要坚持农业农村要优先发展……加快推进农业农村现代化”[5]。2018年的中央一号文件以及《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》这两份文件,不仅明确了农业农村现代化发展“三步走”[6],还明确了农业农村现代化的发展路径[7]。2023年的中央一号文件进一步明确指出,“举全党全社会之力全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化”[8]。因而“农业农村现代化”是指立足我国基本国情,按照乡村振兴战略的发展要求,以全面提升农业农村的政治、经济、社会、文化和生态文明为目标,分步骤、有计划地将传统农业农村改造成适应现代社会发展、有强大竞争力的现代化农业农村,进而实现城乡融合发展更好更快推进的过程。

(二)“中国式农业农村现代化”的内涵

“中国式农业农村现代化”是一个具有比较意义和动态意义的概念,想要清晰认知“中国式农业农村现代化”的内涵,必须结合“五位一体”总体布局来理解。

在政治层面,党的统一领导和马克思主义中国化时代化思想奠定了“农业农村现代化”的“中国式”基础,从早期完全依赖于苏联经验的现代化发展,到中期资产阶级思潮涌动,在痛苦挣扎中,最终形成了“中国式农业农村现代化”。由此可见,中国式农业农村现代化的政治内涵为选择走符合中国国情和农情的发展道路,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于解决农业农村中不充分不均衡的发展问题的现代化。

在经济层面,可持续发展和高质量发展构成了“中国式农业农村现代化”的经济内核,进入新时代,农业农村现代化被赋予了重要的使命和任务,新型城镇化建设和乡村振兴逐步成为刺激中国经济发展的重要因素。由此可见,中国式农业农村现代化的经济内涵为,坚持以农业发展为基础不动摇,有序提升和优化农村生产力和农村生产关系,进而刺激农村经济的发展,进一步强化农业农村在国民经济体系中的“基石”作用的现代化。

在文化层面,中华五千年的游牧文明和农耕文化,决定了“中国式农业农村现代化”的形成是离不开中华优秀儿女对传统文化的继承发展。前辈们通过辛勤劳动,奠定了中国农业和农村发展的基础,也为“中国式农业农村现代化”的形成创造了条件。由此可见,中国式农业农村现代化的文化内涵为坚持中华优秀的传统农耕文化,以独立自主、自力更生、辛勤劳作为基础,通过不断对生产技术和管理方式的去粗取精和创新发展,不断实现农业农村高质量发展的现代化。

在社会层面,中国的农业农村现代化发展的核心是农村居民,关键是农村社会更迭,经过70余年的探索和发展,农村从只有空间属性,到后来有了经济属性,最后成为“五位一体”的战略价值属性。由此可见,中国式农业农村现代化的社会内涵为在农业和农村的互动中演进,在演进中成长,由单一空间和产品属性,发展到复合的社会属性,最终形成了现代农村和现代农民一体化的现代化。

在生态层面,党的十八大以来,生态文明建设被上升到了史无前例的战略高度,再加上乡村振兴战略,绿色发展和生态文明也成为中国式农业农村现代化发展中的重要内容。由此可见,中国式农业农村现代化的生态内涵以农业现代化实现的农业产业迭代和农村现代化实现的农村社会发展为基础,聚焦实现农业农村的可持续发展,从“生态资源破坏与掠夺”转变为“生态优先、资源保护、与自然共生”的农业农村发展形态的现代化。

二、空间辩证法范畴内农村与现代化的关系辨析

(一)中国式农业农村现代化的发展须直面城市与农村的空间辩证关系

根据列斐伏尔的观点,空间是社会的产物,空间的生产包容一切的世界观和实践活动[9]。人们对于农村的认知仍将农村与自然空间视为同等物,认为城市才是社会空间,同时也认为农村的发展归宿即为城市。这种观念在资本主义生产方式兴起后得到了更进一步的滋生,资本主义生产方式是以积累剩余价值为主要目的,城市所扮演的空间形式就是聚集剩余价值,而农村这一人们眼中的自然空间所发挥的作用仅仅是帮助城市提取剩余价值,并逐步地城市化。上述的种种现象貌似在告诉我们:农村正在慢慢远离,社会不再需要农村。

在城市化(或称城镇化)进程中,不仅没有消除工业化时代的社会矛盾,而且为了实现自身的延续,直接在原本没有解决的农村问题之上制造出新的农村问题,但众所周知,任何二元对立的事物,在一开始都是以二元共存为前提的。因此,城市化与现代化之间并不能画等号,没有农村,城市的发展将会受到严重的阻碍;没有城市,农村的发展将会失去进步样板与目标,城市与农村就是现代化这一“太极图”的“阴与阳”。

(二)走好中国式农业农村现代化的广东发展之路前提是重构农村空间

结合广东的农村现代化发展进程来看,重视“逆城市化”所反映出来的农村与城市这两个空间的问题,也是尤为重要的。农村这一自然空间极具地域特点,承载了许多常年在城市这一社会空间生活的人的田园之梦,越来越多的人工作日在城市空间中生存,休闲日则在农村空间中生活,“逆城市化”在中国式现代化进程中所反映出来的不是对城市空间的逃脱,而是对农村空间作用的认可和本质的确认。但任何事物都有两面性,许多农村为了吸引游客,急功近利地开设农家菜、自摘水果、农舍等同质化严重的农业项目,已经违背了“一村一业”的空间建设要求。由此可见,作为地域文化特点明显,农村建设相对领先的广东,想要走好中国式农业农村现代化的广东发展之路,不同农村空间必须挖掘本空间的独有特色,打造空间的差异性和多样性,在尊重“逆城市化”的同时,又不能过分依赖“逆城市化”,既不能仿照城市建设农村,也不能仿照一个农村空间去“复制粘贴”出另一个农村空间,只有这样,才能绘制出具有广东特色的“富春山居图”。

三、一个探究中国式农业农村现代化的广东发展之路的分析框架

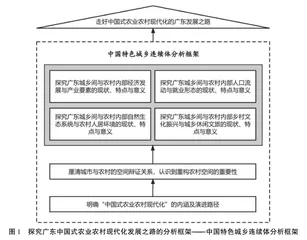

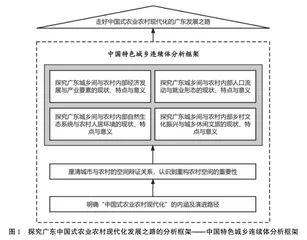

由于空间辩证法强调不同空间之间具有连续性,广东作为中国现代化程度较高的沿海省份,城镇化水平位居全国前列,纵观省内城乡实际情况,其产业要素、人口流动、就业观念、生态环境、城乡文化等方面具有明显的连续性特点。因此,从上述角度运用中国特色城乡连续体分析框架(见图1)来分析广东的城乡特点,不仅能帮助广东走好中国式农业农村现代化发展道路,还能为其他地区提供经验借鉴。

(一)在经济发展与产业要素方面

一是城乡空间的要素优势互补与价值联动。随着互联网与乡村振兴的加快推进,广东城乡间的产业要素上实现了优势互补与价值联动。以广东省各市县的特色水果为例,各市县果农们与城市各类企业深入合作,通过集中采购、网络带货等方式,将高州龙眼、覃斗芒果等销往全国各地,广东特色农产品也在融入城市供需体系和价值体系之后,能在满足农民基本生存需要的基础上,不断满足城市居民对美好生活的物质需求。与此同时,产业在城乡间的“畅通无阻”也能促使企业主动走进农村,形成“原料—加工—包装—销售—售后”一条龙的价值产出链条。

二是农村空间内不同产业的交叉融合发展。随着“逆城市化”浪潮加速涌来,广东农村实现了不同产业间的交叉融合发展。以上文所说的农村开设农家菜、自摘水果、农舍等,城市开设农家乐、以农村命名的大排档等由“逆城市化”所延伸出的产业为例,城市居民对于生活的需求发生变化,直接推动了农村产业由原本的单一第一产业,发展至第一产业为基础,第二、三产业配合的融合发展局面,进而模糊了城市与农村之间的边界,形成了城市与农村“你中有我,我中有你”的连续性新形态。这种新局面不仅能拓展农村经济新的增长点,还能推动乡村振兴总目标的实现。

三是城乡差距促进了城乡空间中的产业互补和分工。众所周知,广东聚集了大量的高科技公司,虽然公司的总部都位于广州、深圳等一线城市,但是其工厂基本会安置于周边的县或镇之中。这种跨城乡的产业分工,不仅帮助县镇村引入更多的人才,还能帮助县镇村在一些特定产业中实现技术创新,最终缩小城乡之间的发展差距,实现城乡一体化发展。

(二)在人口流动与就业形态方面

一是省内城乡人口双向流动,城乡空间加速融合。2012年之前,广东的人口流动形式主要是从粤西和粤北地区的乡镇村流向珠三角城市之中,农村家庭分工策略主要有:举家移居城市、家庭部分人口全年前往城市、家庭部分人口部分时间段前往城市,总体呈现出单向流动的“单调图景”。但在党的十八大之后,广东城乡的人口流动出现了由“单向流动”到“双向流动”的趋势,城市人口工作日在城市工作,周末及节假日则流向城市附近的县镇乡休闲。这部分人口的活动范围覆盖了城乡两个空间;城市人口如此,农村人口更是如此,现在众多前往城市务工的农村人口都会保留农村户籍,由于城市在就业环境上相对以前会更加严峻,所以在务工一段时间后,会主动返回县镇继续发展,最终形成了“城乡双向流动”的局面。这种人口的“双向流动”是具有积极意义的,广东的城市与农村不是两个互不相干的空间,在两个空间之间存在着众多链接方式,其表明了广东在推进中国式农业农村现代化过程中要为城市与农村的“空间融合”不断努力。

二是就业选择多元化,强化城乡空间连续性。由于城乡间的人口双向流动,使得现阶段广东农村居民的就业选择更加多元化,农业经营主体更加多样化。在原有的城乡“单向流动”背景下,农村居民的职业选择基本局限于前往城市从事非农业类工作,但在现阶段农村居民收入不断增加、城乡“双向流动”以及乡村振兴的背景下,农村居民除了选择前往城市从事非农业类工作,还可以选择前往县镇工作,或者留在农村从事三产融合类工作,或者继续从事农业类工作。对于农业经营主体来说,现阶段的经营主体不再仅仅是拥有土地承包权和经营权的传统农民,还包括了有土地承包权但不直接使用的“外出务工的农民工”,没有土地承包权但实际使用的新型农业主体等等,农业经营主体的多元化也间接决定了农村居民就业选择的多元化。这种就业多样化和经营主体多元化是具有积极意义的,其表明了广东在推进中国式农业农村现代化过程中要注重空间连续性问题。