应用物质主义价值观调节自我控制与犯罪程度关系

作者: 彭勃来 于龙

党的二十大报告明确指出:“国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观,把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,确保国家安全和社会稳定。”这一重要论断,对于新时代背景下犯罪学研究的开展具有关键指导意义,凸显出犯罪行为原因探究及其有效治理的重要性与紧迫性。犯罪问题严重影响社会稳定,而侵财犯罪作为常见犯罪类型,对社会治安和群众安全感构成显著威胁。其不仅直接导致个人和社会的财产损失,还在更广泛的层面上破坏了社会的经济秩序与公众安全感。深入研究侵财犯罪服刑人员,剖析犯罪行为与个体因素、社会环境等之间的关系,探寻有效的侵财预防和犯罪矫治措施遏制犯罪态势,对于维护社会稳定、贯彻总体国家安全观具有重要意义。

在改革开放四十多年进程中,侵财犯罪案件归属于最为常见的犯罪类型[1],在数量及占比层面展现出相对的稳定性与规律性特征,如2015年侵财犯罪案件占比达83.5%,2018年为78.3%,2021年依然高达70.9%;同时侵犯财产犯罪活动的诸多新型特质,如动态化、组织化、职业化、智能化等特性,也已成为社会治安治理的关键难题[2],这进一步凸显了深入探究侵财犯罪服刑人员的必要性和紧迫性。服刑人员作为已经实施犯罪行为并接受法律制裁的群体,为犯罪学研究提供了重要的人群样本。他们的犯罪经历、个人背景、心理状态以及在服刑过程中的表现等信息,能为犯罪行为的成因、发展过程以及后果探究提供翔实的数据支持。此外,男性在侵财犯罪中所展现出的独特行为模式,相较于女性具有鲜明的特点:从行为手段来看,男性更偏好采用直接且带有暴力性质或高风险的方式来实施侵财犯罪,抢劫行为便是典型例证。从心理角度而言,男性往往更具冒险精神和攻击性倾向。这种心理特质使得他们更倾向于选择能够迅速获取大量财富的方式,即便这种方式伴随着较高的风险。可见,深入研究男性侵财犯罪行为的影响机制与因素,多维度剖析其侵财行为的本质,能够更好地解释和预测犯罪行为,为制定有效的预防和打击策略提供精准依据,以减少男性侵财犯罪发生,维护社会的和谐与稳定,促进社会的健康发展。

在此背景下,本研究选用整群随机方法选取某男子监狱侵财犯罪服刑人员,旨在探讨男性侵财犯罪服刑人员犯罪严重程度与自我控制之间的关系,分析社会纽带、物质主义价值观在其关系间的作用,深入理解侵财犯罪的本质和根源,以期为预防和矫治侵财犯罪提供坚实的理论依据和实践方向。

一、文献综述与假设提出

犯罪学领域中的自我控制,是指人抵御犯罪行为所带来的种种诱惑时所展现出来的自我约束与管控能力[3]。这一能力体现在个体能够在面对犯罪带来的潜在利益或满足感时,凭借内在的意志力和理性思维,克制住自身冲动的欲望,从而避免陷入犯罪的泥潭。社会纽带是一种能够对个体潜在的犯罪自然倾向予以有效抑制,进而引导人们摒弃实施犯罪行为的社会联系,其包含了四个关键维度:依恋、投入、参与以及信念。依恋指个体对他人或群体的情感依赖和归属感;投入意味着个体在特定活动、关系或目标上投入的时间、精力和资源;参与侧重于个体在社会生活中的积极融入程度;信念则涉及个体对社会规范、道德准则和法律的认同与坚守。这四个概念不仅能够各自独立地发挥作用,还能够相互叠加、协同运作,共同对违法和犯罪行为的产生进行精准预测。[4]生物生态模型指出,个体所表现出的暴力、攻击或者越轨行为,极有可能是个体自身所具备的特质与微观、中观以及三类宏观系统相互交融、彼此作用的最终产物。[5]这里的微观系统涵盖了个体直接接触和经历的环境,如家庭;中观系统包含了个体所处的社区、工作场所等;宏观系统则涉及更广泛的社会文化、政治经济等背景。对此,在针对某一特定现象或者行为(如犯罪或越轨行为)展开解释的过程中,需充分考虑个体自身的性格特点、家庭环境的影响,以及社会环境的塑造等多重相互作用。

已有研究表明,侵财犯罪行为的产生与自我控制之间存在着紧密的关联。朗绍尔等人开展的研究指明,诈骗犯罪行为与低自我控制呈现出显著的正相关关系。[6]具体来说,自我控制能力越低的个体,实施诈骗犯罪的可能性就越高。国内学者屈佳则基于对贵州省3所监狱服刑人员进行的问卷调查分析,证实了自我控制对于抢劫等暴力犯罪的显著影响力,也表明自我控制这一概念能够跨越文化和国别的界限,适用于我国的实际情况。[7]鉴于上述成果,本文提出假设1:自我控制水平与男性侵财服刑人员犯罪程度具有显著的负向关联,即自我控制水平越高,男性侵财服刑人员的犯罪程度越低;反之,自我控制水平越低,其犯罪程度则越高。

李敏等人选取了602名抢劫、盗窃犯罪者作为研究对象,证明了自我控制和社会纽带这两个因素对于犯罪深度均具备较高的预测效能。[8]陈蕊花通过深入研究证实,在低阶层男性服刑人员的财产型犯罪中,低自我控制以及薄弱的社会纽带与之存在着显著的影响关系。许博洋等人选取强奸、猥亵犯罪人作为样本,通过深入探究自我控制、社会纽带以及性犯罪人所判刑罚之间的内在关系,其研究结果清晰地表明,个体的自我控制和社会纽带水平越低,那么其实施更为严重犯罪行为的倾向就越强烈。[9]然而,在我国本土的相关研究领域中,对于自我控制和社会纽带之间的整合检验工作相对匮乏。自我控制与社会纽带之间的关系应当为更具发展潜力的整合研究方向让行,尤其是基于中介机制的理论整合,这一方向更值得未来的本土犯罪学实证研究予以持续且深入的关注。基于前述研究现状和理论思考,本文提出假设2:社会纽带在自我控制水平与侵财服刑人员犯罪程度之间具有部分中介作用。

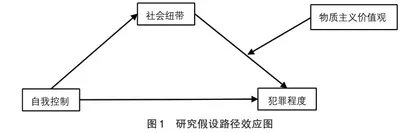

物质主义价值观指的是一种着重强调金钱和财富的重要性,并以此为基础来追求主观幸福感以及彰显社会地位的价值理念。[10]卡伦等人对来自全球26个国家多达58000多户家庭的报告进行了深入分析,其分析结果有力地表明,物质主义价值观对于侵占性犯罪存在着显著的影响。[11]当个体的物质主义价值观水平过高时,会极大地增加其实施犯罪行为的犯罪倾向。据此,本文提出假设3:物质主义价值观在自我控制与男性侵财服刑人员犯罪程度中介路径后半段上起调节作用。本研究假设路径效应如图1所示。

二、对象与方法

(一)研究对象

运用整群随机方法,在南方的某所监狱中选取了3个监区的服刑人员作为研究对象。由相关监区的管教民警负责发放问卷,此次共发放问卷322份,回收322份。在经过仔细甄别并删除无效问卷之后,最终获得有效问卷202份,有效率达62.7%。被试服刑人员人口统计学情况见表1。

(二)研究工具

1.自我控制问卷(Grasmick服刑人员版)[12]

共18个条目,包括冲动性、尚体性、冒险性、简单任务、自我中心、脾气6个维度。采用1(完全同意)~4(完全不同意)4点计分,分数越高自我控制能力越强。本研究该量Cronbach α系数为0.93。

2.物质主义价值观量表(Material Values Scale, MVS)[13]

共13个条目,包括以财物定义成功、以获取财物为中心、通过获取财物追求幸福3个维度。采用1(很不同意)~5非常同意5点计分,其中2、4、5、6、10为反向计分题。分数越高表明物质主义价值观水平越高。本研究该量表量Cronbach α系数为0.71。

3.社会纽带量表[14]

共14个题目,包括依恋、投入、参与、信念4个维度。其中,依恋和投入维度每道题,采用1(完全同意)~4(完全不同意)4点计分。参与维度的测量问题为“你在学生时代是每天的学习时间大概是多少”与“本次入狱前,你一周内参加正当工作的平均天数为”,其对应的选项分别为:1 小时以下=1;1~2 小时=2;2~3 小时= 3;3~4 小时=4;4~5 小时=5;5~6 小时=6;6~7 小时=7;7~8 小时=8;8 小时及以上=9。没有工作=1;1 天= 2;2 天=3;3 天=4;4 天=5;5 天=6;6 天=7;7 天=8。信念维度每道题对应的选项为:从来不会这样=1;偶尔这样=2;有时会这样=3;通常会这样=4;总是这样=5。本研究该量表的量Cronbach α系数为0.78。

4.犯罪程度[10]

本研究的样本全部为被判处有期徒刑的监狱男性服刑人员,并且不存在数罪并罚的情形。本研究以人民法院对服刑人员判处的具体刑期作为衡量其犯罪程度的标准。通过询问“你被人民法院判处的刑期为?”,答案以“()年()月”的填空形式来获取具体的刑期数值。在后期录用数据的时候,将“年”单位统一折算为“月”,例如“3年6月”即输入为“42月”。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验共同方法偏差。结果显示,特征根大于1的因子有10个,最大因子解释变异量为16.16%,远小于40%的临界标准,本研究不存在严重的共同方法偏差问题。[15]

(二)相关变量的描述性统计

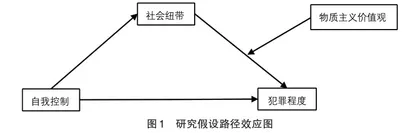

根据我国刑法对刑期的规定,本研究对被试服刑人员的具体刑期数值进行归类且本研究被试服刑人员中不存在数罪并罚的情况,即划分了6个连续数值区间,分别为:6个月~1年;1年~3年;3~5年;5~7年;7~10年;10~15年。可以看出被判处6个月~1年的有期徒刑的刑罚最多,占比达39.6%,被判处10年~15年的有期徒刑的刑罚最少,占比仅有0.4%(见图2)。

(三)各变量之间的相关性分析

男性侵财服刑人员的自我控制得分与社会纽带得分呈现正相关关系(r=0.52,P<0.01);自我控制得分与社会纽带得分均与犯罪程度呈现负相关关系(r=-0.40、-0.41,均P<0.01);自我控制与社会纽带得分均与物质主义价值观得分呈现负相关关系(r=-0.39、-0.20,均P<0.01)。

(四)有调节中介模型检验

第一步,控制男性侵财服刑人员的年龄、犯罪类型、学历、负债、处罚经历、家庭无劳动能力人数等变量,采用PROCESS中的Model 4检验社会纽带在自我控制与犯罪程度之间的中介作用。偏差校正的百分位Boot? strap分析结果表明。自我控制得分与社会纽带得分呈现正相关关系(β=0.50,P<0.01),其中R2=0.27,F=73.1,p<0.01;社会纽带与犯罪程度呈现负相关关系(β=-0.30,P<0.01),自我控制与犯罪程度呈现负相关关系(β=-0.29,P<0.01),其中R2=0.22,F=27.5,p<0.01,具有统计显著意义的效应指95%置信区间不包含0。故此,社会纽带得分在自我控制得分与犯罪程度之间起到部分中介作用,效应值占总效应的36.8%。第二步,控制男性侵财服刑人员的年龄、犯罪类型、学历、负债、处罚经历、家庭无劳动能力人数变量,采用PROCESS中的Model 14验证物质主义价值观在自我控制与犯罪程度之间的调节作用。偏差校正的百分位Bootstrap分析结果表明(见表2),MVS得分在自我控制与犯罪程度中介路径的后半段发挥了调节作用。MVS得分×社会纽带得分与犯罪程度负向关联,R2=0.27,F=18.5,P<0.01,95%的置信区间不包含0。

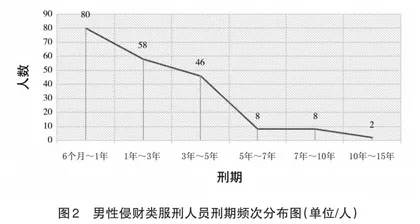

最后,通过JN法(Johnson-Neyman)调节效应的可视化分析,展示物质主义价值观调节社会纽带与犯罪程度关系的后半段路径效应图。如图3所示,当MVS得分>33.95时,上限置信区间不包含0,表明调节效应具有统计学意义。MVS总分×社会纽带总分与犯罪程度呈现负向关联。社会纽带总分与犯罪程度的负向关联,随着MVS总分提高而降低;随着物质主义价值观水平的提高,社会纽带对犯罪程度负向预测程度越弱。