多边架构与网络效应:数字平台赋能农产品质量安全监管的运作逻辑

作者: 李思婷 方敏

摘 要:随着区块链、大数据、云计算和智能算法等最新技术的兴起,数字平台广泛应用于农产品质量安全监管,平台功能施展受限、信息传递渠道受阻以及信息真实性等问题亟待攻克。本文旨在探讨数字平台在农产品质量安全监管中的影响因素,主要关注数字平台组织属性,试图回答数字平台如何赋能农产品质量安全监管。本文基于技术互构论提出了一个整合性的分析框架,并以G市H农贸市场为案例展开了实证分析。研究发现,一方面,数字平台将政府、市场开办方、商户、公众等监管主体连接、集聚,呈现“去中心化”的多边架构,通过信息共享实现流程再造,构成了灵活的分工结构。另一方面,监管平台基于信任网络,通过全天候实时监督以及追溯二维码构建消费追溯的召回通道,产生了频密的监督反馈和声誉激励的网络效应。研究丰富了农产品质量安全监管的平台治理理论,并提供了经验证据。如何通过塑造平台治理共同体和发挥其网络效应来提升农产品质量安全监管的效能,本研究亦提供了有益的启示。

关键词:平台治理;网络效应;农产品质量安全监管

中图分类号:X836

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2025)01-0028-09

一、引言

数字平台的运用使得政府传统监管模式经历了从“传统命令—控制型”监管到“互联网+监管”(魏巍,2023)、智慧监管(刘鹏、李文韬,2018)的蜕变。监管主体呈现多元化,监管手段强调多样性、激励性、回应性(刘鹏、钟晓,2021),在监管过程中存在信息孤岛、责任主体难以追溯、信任基础薄弱等问题急需解决(刘亚平、李雪,2022)。过去的研究局限于数字平台的技术属性,集中对政府业务流程、信息系统和服务方式的更新替换,注重“技术应用—能力提升”,属于技术决定论范畴(郁建兴、周幸钰,2023)。最新研究关注到了数字平台的组织属性在政府组织中的运作逻辑。一部分学者聚焦于宏观层面阐释了数字平台赋能国家治理的逻辑框架,包括“治理工具”“组织形态”“合法生产”赋能策略(宋锴业,2024)。另一部分学者聚焦于中观层面理清了数字平台回应复杂社会治理的中间机制(陈军亚、姜修海,2024)。而学者对于数字平台组织逻辑的微观层面探究相对较少。

此外,现有关于食品安全数字监管的研究十分丰富,但关于数字平台赋能农产品或者食品安全监管模式的研究比较匮乏,而且仅有的文献更多地侧重于对技术应用现状(韩智等,2022;张德俊、饶元,2024)、监管机制理念创新(徐冬寅、陈慧琴,2022)等进行探讨。因此,当前学界对于数字技术如何驱动农产品质量安全监管模式创新的运作机理探讨不足,本文试图通过对G市H农贸市场案例的分析尝试回答这一问题。为此,本文提出问题:数字平台如何赋能农产品质量安全监管。

二、文献回顾与理论框架

(一)平台的概念

数字平台概念从经济学领域跨到公共管理学领域,经历了企业平台组织、平台经济组织、混合组织、政府平台组织四个历程。在公共管理学的学者们看来,数字平台是超组织实体,以数字技术为中介连接分散的主体,使其交互执行定义的任务,从而产生新的组织形式和伴随的控制形式(Ens et al.,2023)。数字平台在政府与社会之间建立起了一个沟通桥梁,形成众多非线性且多边的互动关系,存在同边和跨边的网络效应(宋锴业,2020)。网络效应是数字平台最突出的特点。同边网络效应指参与主体的效用受到可以与之互动的同边主体数量、特性的影响,跨边网络效应指某一边主体的效用受到另一边主体数量、特性的影响(Eisenmann et al.,2006)。总之,网络效应受到参与者数量、特性以及参与群体与群体之间数量、特性的交互影响(Constantinides et al.,2018)。

(二)平台治理与网络效应的产生

网络效应与平台治理紧密相关,平台治理有“治理平台”和“利用平台进行治理”两种含义,本文讨论的重点不是前者而是后者。平台治理就是调节跨边网络效应并创造价值(周楠等,2023)。数字平台具有网络效应,是一组多边合作的复杂网络结构(江小涓、黄颖轩,2021)。Ansell & Miura(2020)进行了详细的解释,认为数字平台一方面通过架构连接不同参与者的互动领域,让政府组织以强大的新方式接触公民和利益相关者。另一方面帮助政府组织调动未使用的资源,促进公共资源和私人资源的共享或重用,扩大公共创新和协作治理范围,形成“力量倍增器”。

多边架构如何产生网络效应,是平台治理的核心。部分学者认为利用规则产生网络效应,如Parker et al.(2018)认为平台治理是价值分配和解决冲突的规则集合的,Zhang et al.(2022)也指出平台治理利用规则进行约束和激励,进而增加参与者之间的互动与联系。另一部分学者则认为是依靠权力划分发挥网络效应,Tiwana et al.(2010)将平台治理分为决策权、控制权以及所有权三部分。Chen et al.(2022)指出平台治理涉及决策权和管理权的划分。综合以上学者的观点,在政府部门内,平台治理体现为更新激励机制、重塑权力与职责两方面(韩炜、唐洁,2023)。数字平台表面是政府组织借助技术进步对自身功能的调适,实际上却是依托科层组织运作,从而体现了组织属性(Brown et al.,2017)。

然而,大部分文献把数字平台视为政府数字化转型的一项技术,局限于电子政府建设层面,关注如政务信息获取、政府组织流程等议题(翟云,2019)。随着理论的发展,学者们逐渐认识到数字平台在驱动政府组织变革的作用。如有学者从“行动—关系—功能”三个维度构建了“领域化运作”的分析框架,揭示数字技术如何转变科层组织运作逻辑:行动由韦伯科层式转向虚拟空间联合,关系由传统层级节制向网络化转变,功能由部门绩效各自为政和推诿扯皮向整体转变,三者相互促进(唐京华,2023)。还有学者构建了“平台驱动—条块协作—复杂社会治理”的分析框架探究平台通过流程生产、运行和终结或重启三个环节驱动政府组织合作、调整政府组织关系,并回应复杂社会问题(陈军亚、姜修海,2024)。

这些学者虽然注意到了数字平台的组织性质,但是忽略了数字平台网络效应产生的组织逻辑。多边架构产生的网络效应在组织中呈现了“可重构的模块结构”“灵活协调的分工结构”“独特的激励与监督功能”特性(宋锴业、徐雅倩,2023)。“可重构的模块结构”强调模块化结构是指平台在标准化界面相互交织的多个模块,呈现逐渐松散耦合的特殊组织形态,能够快速与公众需求对接。“灵活协调的分工结构”强调结构扁平化,以“多对多”关系网络状进行信息传递,与公众的关系是协调而不是管理。“独特的激励与监督功能”指激励依赖不同行动主体共享的规范和价值观来影响他们的具体行为而不是等级权威。监督是“频密的质量反馈”,强调数字平台以市场或社会力量的参与替代层次控制或等级权威,绩效的监督、评价的权利部分的转交到了被监管者、公众手中,监督反馈密度更高,强度更大。

(三)农产品质量安全数字监管

现有对食品质量安全监管的研究主要形成了三个研究方向。第一类研究认为数字技术驱动监管流程优化。该方向主要强调信息数据共享,提高信息数据的利用率,避免信息碎片化、信息茧房。学者指出大数据、互联网等通过对监管信息搜集、传输、清洗、挖掘、运用等方式驱动政府监管方式创新(刘建义,2019),并以“去中心化—数据共享—平台协同”突破主体间的双重信息不对称和多主体协同困境(方敏、张华,2022),尤其是提升政府、企业、社会三方协同数据汇总和分析能力以及扩大行政执法、风险预警和信用信息等应用场景(易龙飞,2022),进而促进监管信息质量重生、权力结构重建、制度规则重置、监管思维重塑(刘建义、李莹,2021)。该研究方向仍属于技术决定论范围,侧重数字平台的工具属性,强调技术应用在解决传统政府治理中信息沟通、数据共享、需求回应等难题上的效用。

第二类研究认为数字技术驱动监管协同化。该方向关注的焦点是组织内部人员、技术、任务等要素的协同。基层数字化监管一方面涉及“高位推动”(领导注意力)、“利益动态策略平衡”、绩效考核(失职问责与晋升择优)的协调(叶岚、王有强,2019)。另一方面涉及“技术执行的结构整合”,包括信息整合、机构重塑与流程再造化解部门职能交叉、职能碎片化的问题、以制度建设与落实保证目标的准确性以及监督主体责任(董石桃、范赛果,2024)。由此,认为通过技术融合、数据整合、组织流程及结构重塑实现治理结构扁平化(颜海娜、于静,2022)。学者还以TOE框架具体列举了数字监管技术、组织、环境三要素协同:技术因素主要包括技术基础和技术人员,组织因素主要包括配套建设和财力资源,环境因素主要包括社会压力和市场规模压力(赖诗攀等,2022)。该研究方向突出了数字平台的组织属性,强调多元主体跨部门跨层级的多要素协同。

第三类研究认为数字技术受到制度约束。该方向的侧重点是数字平台是复杂社会制度环境变迁下的产物,受到制度制约。技术的发展进步通常与制度的变革相伴而行。数字平台的嵌入,挑战了数字监管以往的评价标准、监管流程等制度规则。制度分为正式制度和非正式制度,正式制度包括组织制度的建立及其落实,首先是制定的一系列数字平台赋能监督的制度法规。其次是以责任清单制度、问责制度、评估反馈制度等等标准制定和管理规则确保组织制度的落实(董石桃、范赛果,2024)。非正式制度,比如发展理念、观念与文化等文化环境要素都会对数字平台应用产生制约或保障性作用(段永彪等,2024)。数字平台以规则要素和文化环境要素实现制度再造。

通过以上文献的梳理,可以发现,学者们意识到它在推动政府组织结构变革中的关键作用,然而已有研究成果侧重于政府组织合作、条块关系等改变,较少研究注意到在组织中数字平台的网络效应以及其在食品或农产品质量安全监管中的应用探究。另一方面数字技术在食品或农产品质量安全监管的机制探究中,意见不一,大致分为监管流程优化、监管协同化、制度约束三个方向,缺少综合性的审视,还需要细致深入地探讨。鉴于此,本文基于技术互构论(Orlikowski,1992)构建了一个整合性分析框架,通过G市H农贸市场的案例剖析来揭示技术平台赋能农产品质量安全数字监管的运作逻辑。

(四)理论框架

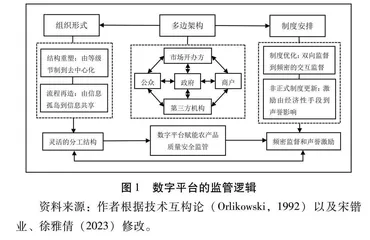

数字平台本质上仍然是一种技术,技术本质上是由人类创造并使用的。学术界对技术与组织的关系形成了技术决定论、社会建构论、技术互构论三个理论阐述,技术互构论逐渐成为主流的研究方向(张燕、邱泽奇,2009)。本文依据技术互构论(Orlikowski,1992)以及宋锴业、徐雅倩(2023)对平台组织特殊性的理解,提出了一个整合性的分析框架:数字平台是一组多边架构,通过组织和制度两个维度的互动产生网络效应。

在组织维度上,首先,数字平台的多边架构提供了多元主体的互动基础,多边架构是由经济学概念“双边市场”引申而来,是指异质性主体之间形成多样化的、非线性的交互关系(范如国,2021)。在农产品质量安全监管中,多边架构涉及到政府、市场开办方、商户、消费者等主体,这些监管主体的缺席或者低度参与监管将影响到农产品质量安全监管质量和水平。数字平台作为协调枢纽,联结政府、市场监管方、第三方机构、商户及公众,而非让政府组织单独承担协调中心的角色。其次,灵活的分工结构包括结构重塑和再造流程两个要点(颜海娜、于静,2022)。结构重塑是指技术嵌入监管活动会使政府组织控制的层级减少,形成一个去中心化的组织状态。数字平台不仅以点对点式的信息流通以及开放透明的信息获取机制削弱了农产品质量安全监管体系的神秘性,而且以去中心化的多边架构打破了拉近了监管者与被监管者之间的距离。流程再造是指监管信息的采集、存储、传递等不完全依赖于政府监管部门,而是由区块链所有参与主体维护(和军、谢思,2020),使得监管信息的流动从一元中心走向无中心,信息的分布从集中化走向分散化,克服了信息壁垒、信息孤岛等问题。

在制度维度上,频密的监督反馈以及声誉激励优化正式制度了和更新非正式制度(宋锴业、徐雅倩,2023)。在农产品质量安全监管领域中,精准溯源和责任界定的问责制度尤为重要。数字平台凭借先进技术实现全天候实时在场监督(叶岚、王有强,2019),快速锁定责任主体,弥补传统溯源的信息缺失、推卸责任、钻空子等缺陷。非正式制度主要是信任、声誉影响。人类信用模式的发展跨越了传统习俗型信用模式、契约式信用模式、以个人智慧足迹和信用痕迹为主的新型信用模式(陈潭,2017)。因此,在数字平台中,政府可以依赖不同行动主体共享的规范和价值观来影响他们的具体行为,有效降低交易成本和促进信任。