新质生产力与乡村振兴:内在逻辑与实证检验

作者: 韩利 曹俊勇 张乐柱

中图分类号:F323 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2025)02-0030-09

一、引言

全面建成社会主义现代化强国和建成小康社会,农村的挑战最为艰巨,其地位也最为关键。2025年中央一号文件再次将乡村发展放在了首要位置。随着现代科技工具的涌现,乡村振兴的动力和方式也在逐步演变。习近平总书记在2023年9月黑龙江考察中,创新性地提出了“新质生产力”这一理念,并指出未来要整合科技创新资源,推动新兴产业和未来产业的蓬勃发展。新质生产力具有高创新性、强渗透性和广覆盖性等特点[],可以优化农业资源配置和智能化农业生产过程,必将成为推动乡村振兴的新动力[2]。鉴于此,探究新质生产力在乡村振兴中的具体作用具有一定理论与现实意义。

自新质生产力概念诞生以来,学术界便展开了广泛探讨,主要涉及概念的深度剖析、内涵的细致解读及其在经济发展中的地位和作用等方面。李政与廖晓[3]指出,新质生产力的形成与发展是一个渐进且持久的过程,它主要由新技术推动,以数据和算力为核心要素,并通过战略性新兴产业和未来产业等载体实现经济转型升级的新的经济概念[4],其在协调安全与发展两大要素方面发挥着关键作用[5]同时,它也是促进物质与精神文明共同进步,推动农业现代化和高质量发展的坚实基础与保障。

在学术界,关于新质生产力推动“三农”领域发展的作用,学者们的观点普遍一致,主要体现在:第一,新质生产力为农业高质量发展注入了新动力。王琴梅和杨军鸽[指出,随着农业新质生产力的发展,农业高质量发展的步伐会逐步加快。第二,新质生产力对农业现代化的实现有着重要支撑作用。魏崇辉7强调,新质生产力已经成为农业现代化不可或缺的关键因素。最后,新质生产力推动了农业经营主体的组织创新。钟真和刘育权8指出,互联网等数字平台促进了数据信息的流通,加强了农业组织成员间的互动,使农业经营主体能够基于数据分析,精准吸纳所需生产要素,并提升各类农业经营主体的社会化服务能力,进而实现农业经营主体的创新与发展。

新质生产力在推动农业高质量发展过程中的中介机制也受到学者们的广泛关注。主要观点包括:(1)新质生产力通过科技创新与传统农业相结合,引领农业实现根本性变革。陈义媛°指出,在新质生产力的推动下,先进的智能农业技术可以促进传统农业向现代化转型。(2)新质生产力通过运用数字技术,可以提升农业生产的精准性和智能化水平。数字基础设施在增强农业经济韧性、提高农业经济抵抗力和恢复力方面发挥着显著作用[0]。(3)新质生产力可以通过加强农产品的深加工和品牌建设,提升产品附加值。佟璐等["]指出,东北地区农产品电商产业与经济发展之间存在空间关联,东北地区可以通过加强农产品深加工技术研发,提升农产品附加值和市场竞争力。然而,新质生产力在推动三农发展过程中也面临一些问题,如数字化转型能力不足、数字基础设施不完善等[12],这些问题限制了新质生产力在赋能农业现代化发展方面的作用[13]。

系统回顾文献后,我们可以发现关于新质生产力与农业高质量发展关系的研究已取得了较为丰硕的成果。学术界普遍认为,新质生产力为农业高质量发展注入了新的活力,并且对缩小城乡差距、推动共同富裕等方面具有积极影响,这些成果为本文研究提供了较为坚实的理论基础。然而,现有研究也存在一定的不足之处:其一,在研究范围和深度上,主要集中在农业高质量发展的宏观领域,对于新质生产力作为资源要素如何影响乡村振兴的探讨尚显不足;其二,在研究方法上,更多地依赖于理论推导,而实证分析则显得相对薄弱。基于此,以中国30省域(西藏、港澳台地区除外)为研究对象,深入探讨新质生产力对乡村振兴的作用效果与机制检验将是一个有意义的尝试。

二、理论分析与研究假设

(一)新质生产力对乡村振兴的直接影响

新质生产力可以通过科技创新、信息技术、数字化等手段,提升农业生产效率和农村经济发展水平。主要表现在:第一,新质生产力可以推动农村产业结构的升级和转型。农村电商的发展可以带动农产品的线上销售,农村旅游的兴起可以促进农村地区休闲农业和农家乐等产业的发展,这些新业态的发展可以带动农村经济的增长和乡村产业的振兴[14]。第二,新质生产力可以促进农村文化的创新和传承。通过数字化技术和信息化手段,可以将乡村的传统文化与现代科技相结合,推动农村文化的创新和发展[15]。第三,新质生产力可以推动农业生态环境的改善和保护。通过应用先进的农业技术和科学管理方法,减少农业对环境的负面影响,提高农田的生态效益[16],实现农业和生态环境的共同振兴。第四,新质生产力可以吸引和培养更多的乡村人才。张硕等[17]研究指出,建设乡村创业孵化基地和提供创业资金支持,可以帮助年轻人实现创业梦想,同时提供高质量的教育和培训,进而提升乡村人才的综合素质。由此,新质生产力对乡村振兴中的产业振兴、文化振兴及生态振兴等均有直接影响。基于此,本文提出假设1。

假设1:新质生产力对乡村振兴具有促进作用。

新质生产力,作为现代社会发展的重要驱动力,对乡村振兴的影响不可忽视。尤其在中国这样一个地域广阔、经济多元的国家,新质生产力对乡村振兴的影响更是因地而异,呈现出多样化的态势。首先,新质生产力的发展与当地信息化、数字化水平息息相关。在沿海地区和一些大中城市,由于信息化和数字化发展较早,基础设施完善,新质生产力如人工智能、大数据、云计算等得以广泛应用,为乡村振兴提供了强大的技术支持。这些地区能够通过智能化农业管理、电商销售等模式,有效提高农业生产效率,促进农产品流通,增加农民收入,实现乡村经济的快速增长。然而,在西部偏远地区和一些经济欠发达地区,新质生产力的发展相对滞后。这些地方往往面临着基础设施薄弱、人才匮乏、资金短缺等问题,导致新质生产力的应用受到一定限制[18]。除了地区间的差异,新质生产力对乡村振兴的影响还受到当地经济发展水平的影响。在经济较为发达的地区,新质生产力能够更好地与现有产业融合,推动乡村产业升级转型,实现高质量发展。而在经济相对落后的地区,新质生产力的引入可能需要更多的时间和资源,才能逐步发挥其作用。由此,新质生产力对乡村振兴的影响在不同地区可能存在差异。基于此,本文提出假设2。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250204.pd原版全文

假设2:新质生产力对乡村振兴的影响存在区域性。

(二)科学研究与试验发展(R&D)的中介作用

1.R&D对乡村振兴的影响

随着科技的不断进步和社会的发展,R&D在乡村振兴中发挥着关键作用。首先,R&D活动可以促进创新能力的提升,为乡村振兴带来新的思路和方法。通过开展基础研究,可以增加对农业、生态环境等方面的理解,为乡村振兴提供科学依据。同时,应用研究和试验发展可以将科研成果转化为实际应用,推动农村经济的发展和提高农民的生活质量[19]其次,R&D可以帮助改善农业生产技术和管理水平,提高农业生产效率。通过研究新的农业种植技术、育种方法和农机装备等,可以提高农作物的产量和品质,降低生产成本。第三,R&D还可以促进农村产业结构的升级和转型。通过研究和开发新兴产业,可以吸引更多的人才和资金流入农村地区,推动传统农业向现代农业的转变[20]。同时,R&D还可以推动农村教育、医疗、文化等领域的发展,提高农民的生活质量和幸福感。由此,R&D对乡村振兴具有重要影响。

2.新质生产力对R&D的影响

随着科技的不断进步,新质生产力对R&D产生了深远的影响。新质生产力,作为科技进步的重要驱动力,为R&D带来了新的机遇和挑战。一方面,新质生产力为R&D提供了更强大的技术支持。通过自动化、智能化的数据处理和分析,科研人员能够更快速地获取实验数据,更准确地分析实验结果,从而提高R&D的成功率[21]。另一方面,新质生产力还促进了R&D的跨领域融合。在传统的科研模式下,不同领域的研究往往相互独立,难以形成有效的协同。然而,在新质生产力的推动下,科研人员可以更加便捷地获取和利用其他领域的知识和技术,实现跨学科的合作与创新。这种跨领域的融合,不仅拓宽了R&D的视野,也为解决复杂科学问题提供了新的思路和方法。基于此提出假设3。

假设3:科学研究与试验发展是新质生产力促进乡村振兴的重要间接机制

三、研究设计与数据来源

(一)模型设定

为深入探究新质生产力对乡村振兴的推动作用,并验证前文提出的假设,本文参考了相关研究成果,决定运用固定效应面板模型进行实证分析。以下是具体的模型设定:

其中,RR表示乡村振兴发展指数,NQPF表示新质生产力发展指数,Control为控制变量。 u 为不随时间变化的个体固定, ε 为时间固定效应, α0 为常数,α1 为系数, c 为随机扰动项。

为检验在乡村振兴中的重要作用,参照庞金波和吴迺霖22的研究,在公式(1)的基础上,通过中介效应模型进行检验,模型设定如下:

u+ε+c

在公式(1)的基础上,若 α1 显著,在通过公式(2)和公式(3)检验 β1 和 c2 的显著水平,若都显著,则存在中介效应。

(二)变量选取与数据来源

1.被解释变量

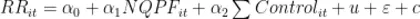

本文的被解释变量是乡村振兴的发展水平,其涉及多个维度。目前,学术界已有多位学者从不同角度构建了多样化的指标体系,为本文的深入研究提供了坚实的理论支撑。在参考程莉等[23]研究成果的基础上,本文构建了乡村振兴的评价指标体系,旨在更精确地衡量我国不同省域的乡村振兴发展水平,如表1所示。

2.解释变量

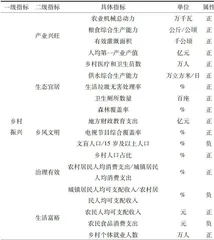

新质生产力是本文关注的核心解释变量。由于新质生产力提出时间相对较短,目前关于新质生产力的研究尚处于初级阶段。从内涵上分析,新质生产力的关键在于“新”和“质”,涉及人工智能、数字经济、创新等多个领域。学术界已对其评价指标体系进行了一定的探讨。卢江等[18]提出,新质生产力的要素投入应实现从“数量为主”向“数质并举”的转变,并从科技生产力、绿色生产力和数字生产力三个维度构建了初步的评价体系。洪银兴[24]从宏观角度对新质生产力进行了理论阐释,将其概括为新科技、新能源和数字经济三个维度。赵峰和季雷[25]基于新质生产力的内涵,尝试从劳动者、劳动对象与劳动资料三个维度构建了其评价指标体系。鉴于上述学者的研究成果,笔者构建了如下指标体系,如表2所示。

3.控制变量与中介变量

根据现有研究成果,本文选择涉农财政支出、各地区经济发展水平以及城镇化水平等作为控制变量,以消除其他潜在变量的干扰。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250204.pd原版全文