基于新质生产力视角下的农业碳排放影响研究

作者: 余佳欣 金璟 赵炳坤中图分类号:F323 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2025)02-0039-08

中共二十大报告明确阐述了大自然作为人类生存与发展基石的重要地位,强调尊重自然规律、顺应自然生态、保护自然环境,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。我们需坚定秉持并践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,从人与自然和谐共生的战略视角切入,科学部署,有力推进发展进程。

目前我国的农业发展主流模式仍为粗放式的“高投入一高产出”模式,农民普遍依赖大量施用农药、化肥、农膜等手段来实现增产增收。尽管这种发展模式在一定程度上推动了农业的快速发展,但也导致了资源的高度消耗和碳排放的快速增加。2020年联合国粮农组织的调查数据显示,我国化肥使用总量约占全球总量的三分之一;农业用水量占全社会用水总量的 61.5% ,但用水效率系数仅为0.5,与发达国家0.8的水平相比差距较大;另外,我国农业领域的碳排放量占据了全国碳排放总量的约 17% ,这一比例明确指出了我国农业在推进可持续发展过程中所面临的严峻挑战。因此,如何在保持经济稳定增长的同时,推动农业实现绿色转型成为亟需破解的难题。而发展新质生产力,正是破解这一低碳发展困局的关键。通过将数字技术、低碳技术等前沿颠覆性技术深度融入农业产业体系建设,可以为农业向绿色低碳方向的转型发展注入强劲的新动力。

一、文献综述

农业新质生产力的培育在推动农业高质量发展中具有重要作用。在探究农业新质生产力与农业绿色低碳发展之间的紧密联系时,当前研究主要聚焦于以下几个关键维度:首要的是关于新质生产力的概念阐释,多位学者已进行了详尽的分析。例如,周文等详细说明了新质生产力的核心特征,并探讨了它对马克思主义政治经济学的创新性贡献。魏崇辉2在清晰界定新质生产力基本概念的同时,进一步追溯了其历史发展脉络。黄群慧等[3]则从系统论视角出发,将新质生产力视为一个由相互关联、相互作用的“要素一结构一功能”系统,并强调具有创新驱动、绿色低碳、开放融合以及人本内涵四大显著特性。李政等4则系统性地建立了新质生产力与政治经济学学说史上关于生产力讨论的创新型联系框架。此外,相较于传统生产力,新质生产力有科技含量高、生产效率高、产品质量高的突出特点,它代表传统生产力各要素的融合和质量的跃迁,是传统生产力内外部各要素不断积累变化,经过一定限度的量变后最终发生根本性变化,促成了新质生产力的形成和发展[5]。

其次是发展新质生产力对农业高质量发展的影响。发展新质生产力是推动农业高质量发展的内在要求,影响着农业发展的各个方面,可以改变农业生产和经营组织方式;可以通过拓展农业市场规模、加快土地流转,进而影响农业高质量发展[7];还能推动农业产业现代化升级,实现乡村生态环境绿色转型[8]。

最后,关于新质生产力视角下的“双碳”目标实现路径探索。徐政等分析应该构建科技教育人才一体化的机制、优化科技与绿色低碳财政支出政策以及推动科技金融缓解相应的融资约束;杨珊珊等[10]认为可以通过以颠覆式科技创新推动关键核心绿色低碳技术的研究和应用以助力“双碳”目标的实现。

通过文献梳理发现,现有的研究已将新质生产力与绿色、创新等相关主题联系在一起,也提出了一些创新的碳减排方法,但少有文献将农业新质生产力与农业碳排放相结合,因此,本文基于发展新质生产力的新视角,分析农业生产中固碳减排的渠道。本文可能存在的边际贡献主要有:一是厘清新质生产力与农业生产发展的内在联系;二是要分析新质生产力视角下农业绿色低碳发展的新渠道。

二、理论分析和研究假设

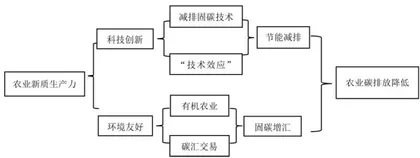

(一)直接影响:农业新质生产力对农业碳排放的抑制作用

科技创新是农业新质生产力的关键所在["],它为农业带来了从种子研发到种植管理,再到收获加工的全链条技术升级。现代化设备的应用,不仅实现了农田作业的精准化和自动化,还显著提升了生产效率和资源利用率、有效缩短了生产周期。此外,新型肥料、生物农药等绿色投入品的研发与推广,推动了农业生产的减量化、无害化,助力农业向绿色、生态方向转变。在促进农业绿色低碳转型的同时,农业新质生产力还能通过优化农业要素配置以及农业适度规模经营来提高农业的产出。

H1:农业新质生产力的发展能够显著降低农业碳排放强度。

(二)中介效应分析

1.农业产业结构的中介作用

从产业结构调整对农业碳排放的影响来看,调整农业产业结构会显著影响我国农业碳排放。一方面,我国农林牧渔产业结构不断优化,表现为种植业规模不断缩小,经济作物规模不断扩大,特别是农业供给侧结构性改革实施以来,农业绿色低碳发展水平持续提升,森林碳汇也在不断发展,农业产业结构调整也会导致农业规模化和产业化水平不断提高,改善农业生产效率的同时提高农业碳排放绩效;另一方面,产业结构升级还能通过影响技术创新进而抑制碳排放,绿色技术创新可以推动能源绿色消费,降低企业生产和居民消费的碳排放,促进农业生产向绿色低碳转型,直接减少二氧化碳排放量。

H2:农业新质生产力的发展会促进农业产业结构调整并抑制农业碳排放。

2.农业技术创新的中介作用

技术创新对于削减碳排放、实现碳中和目标具有举足轻重的意义。通过研发并积极推广低碳节能的农业机械装备,以及大力发展生物质能、太阳能等绿色可再生能源,新质生产力显著加快了农村地区新能源的利用进程,有效降低了化石能源的消耗及排放。同时,还通过强化畜禽废弃物的污染治理与综合利用实现了农业碳排放的全方位、协同化控制。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250205.pd原版全文

H3:新质生产力通过促进农业技术创新来降低农业碳排放强度。

(三)门槛效应分析

土地作为农业生产不可或缺的坚实基础和推动农业高质量发展的关键要素,其在不同经营主体间的流转与高效配置,对于促进个体农户生产活动的繁荣以及整个农业产业的蓬勃发展,具有难以估量的重要价值。截至2022年底,我国已实现家庭承包耕地经营权流转的总面积高达6.04亿亩,占据家庭承包经营耕地总面积的 38.05% 。同时,已有0.77亿户农户选择将其承包的耕地进行流转,这一比例占据家庭承包经营农户总数的 35% ,充分展现了土地流转在农业领域内所发挥的广泛而深远的影响。

土地流转对农业新质生产力的发展主要有两方面的影响[12]:

首要的是产出效应。土地流转机制有效地促进了土地在不同生产能力主体之间的合理再配置。一方面,这一机制使得土地能够被高效地整合至具备较强农业生产能力的经营主体手中,从而实现了土地要素的优化布局,显著提升了土地的利用效率以及农业的产出水平。另一方面,土地流转还促进了土地从分散经营的小农户向规模化、专业化的种植大户及农业企业的集中转移,这一转变有助于构建农业适度规模经营的新格局,为先进农业生产技术的广泛普及与应用铺设了坚实的基础,创造了极为有利的条件[13]

其次,从环境效应的角度来看,土地流转驱动的经营规模扩张深刻影响农户化肥施用及绿色技术接纳行为,显著改善农业面源污染。一方面,规模扩大促使农户倾向采用替代技术减少化肥使用,有效控制面源污染及农业碳排放。另一方面,规模扩张加速农业模式转型,由传统“小而全”向高效专业化种植转变,提高化肥利用效率,增强农业固碳减排能力。此外,规模扩大降低绿色技术单位面积实施成本,提升农户采纳意愿[14],进一步降低面源污染和碳排放,推动农业可持续发展。

在土地流转率较低的阶段,农业规模化经营程度较低,先进农业生产技术的使用频率较低,生产还停留在较为传统低级的发展模式,随着耕地流转政策的广泛实施,农业生产要素优化配置程度更高,逐步实现了农业适度规模经营,提高农业生产效率的同时提高资源的利用率,当土地流转率达到一个阈值后,农业生产的规模化、机械化会得到明显的提高,促进农业向绿色低碳的方向发展。

H4:土地流转率对农业新质生产力抑制农业碳排放强度起到门槛作用。

三、变量选取和模型设定

(一)数据来源

鉴于数据获取的难度,以2012—2022年中国29个省、自治区、直辖市的面板数据(不包含港澳台地区、西藏自治区、新疆维吾尔自治区,以下简称“省份")为研究样本,各指标数据来源于2012—2022年《中国统计年鉴》《国家统计局》以及各省份统计年鉴等,部分缺失值采用线性插值法补齐。

(二)变量选取与测算

1.被解释变量。被解释变量为农业碳排放量。参考丁宝根[5]的研究,用播种面积、灌溉面积、化肥使用量、农用薄膜使用量、农用柴油、农药使用量等数据分别乘各自的碳排放系数得出农业碳排放量。

2.核心解释变量。核心解释变量为农业新质生产力。马克思阐述生产力要素为劳动者、劳动资料、劳动对象,在《资本论》中深入论述生产力为生产能力及其核心机器要素的发展。基于农业新质生产力内涵,借鉴朱迪[16]、马晓河等[17]研究成果,聚焦以上三维度,构建综合评价指标体系反映其发展状况,指标体系如表1所示。为避免主观赋权偏差,确保权重客观可靠,采用熵值法科学测度农业新质生产力的发展水平。

3.中介变量。中介变量为农业产业结构升级和农业技术创新水平。农业产业结构升级的程度,通过农林牧渔服务业占农林牧渔业总产值的比重来量化评估[18]。这一比重越高,表明农林牧渔业中服务业的占比越大,农业内部的服务业发展水平越高,即农业产业结构越趋向于高级化。而农业技术创新水平,则采用农业科技专利的数量来具体衡量[19]

4.控制变量。基于以往的研究,选择城镇化率、经济发展水平、财政支农水平、农村人力资本、农村经济发展水平等数据作为控制变量。

5.门槛变量。选取土地流转率作为门槛变量。

(三)模型设定

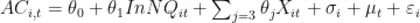

1.固定效应模型

构建省份和时间的固定效应模型,以此估计农业新质生产力对于农业碳排放量的影响效应,以验证本文的假设H1,构建模型如下:

2.中介效应模型

农业产业结构升级和农业技术创新对农业碳排放量具有中介效应,本文借鉴温忠麟等[20]的研究成果构建中介效应模型,以验证假设 H2 、H3,在式(1)基础上,中介效应模型为:

+εi

3.门槛效应模型

为进一步探究农业新质生产力对农业碳排放量的影响是否存在门槛效应,本文以土地流转率为门槛变量构建门槛效应模型[21]:

$A C _ { i i } \Big \{ \ L \alpha _ { 1 } + \beta _ { 1 } N Q _ { i t } + \gamma _ { i t } ~ i f ~ L A N D _ { i t } \Lt \Big \} $

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250205.pd原版全文