粤港澳大湾区农产品冷链物流高质量发展路径研究

作者: 张思敏 黄灏然 方凯

摘 要:随着粤港澳大湾区经济综合实力显著增强,实现农产品冷链物流高质量发展已成为了乡村振兴领域的重要工作之一。本文以粤港澳大湾区建设背景,深入分析粤港澳大湾区农产品冷链物流建设存在问题,提出湾区农产品冷链物流发展的相关对策,以期促进农产品保质保量,提高我国冷链物流高质量发展。

关键词:粤港澳大湾区;农产品;冷链物流;路径研究

中图分类号:F326.6

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)02-0024-05

一、引言

近年来,随着农产品市场不断扩大和消费需求的深度释放,冷链物流的基建效用在农产品消费流通链条中呈现多个新发展趋势,成为城市经济、物流服务网络向乡村下沉的“助推器”。2019年中共中央、国务院发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出“聚焦现代服务业、流通服务业等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸发展,推进粤港澳物流合作发展,大力发展第三方物流和冷链物流,提出高供应链管理水平,建设国际物流枢纽”。粤港澳大湾区作为未来产业升级的空间载体,具有经济高度开放、资源高效配置、要素高度集聚、联系网络高度发达等特征。为此,推动大湾区农产品供应链深度融合、相互赋能,将为粤港澳城市群现代农产品冷链物流业的发展带来深刻影响并加速其变革进程。

学界较早关于农产品冷链物流的研究起步于国内农产品冷链流通建设现状分析,指出我国农产品冷链物流发展正在快速发展,未来十年中国冷藏车和冷库平均增长量可达到28%和30%,农产品冷链物流体系发展前景广阔[1]。尔后,学界开始关注通过优化冷链物流配送路径[2]、探究不同冷链给物流模式[3]、强化物流建设质量[4]以及数字化发展[5]等领域探究农产品冷链物流高质量发展。如学者罗千峰等人通过构建“制度受益—交易成本—价值增值”分析框架,并以农产品冷链物流高质量发展目标为导向,提出农产品冷链物流高质量发展“资源重组、组织重构升级、产业协同增值”的实现路径[6]。李影等人研究了数字经济驱动发展的内在机理,指出数字经济的数据供给、信息网络等优势赋能冷链物流行业发展,驱动着农产品冷链物流效率、动力、高质量质量改革[7]。随着居民消费水平的不断提升,也有不少学者利用不同模型对农产品冷链物流需求预测,李小玲使用灰色关联度分析筛选影响因素作为预测指标,对广东省农产品冷链物流需求进行预测[8]。潘珠采用BP神经网络方法对海南省农产品冷链物流进行预测分析[9]。而聚焦粤港澳大湾区农产品冷链物流的相关研究较少,学者黄红星等人基于全产业链分析大湾区冷链物流产业特点、发展空间和市场需求,指出“冷链物流+跨境电商”、“生鲜电商+冷链宅配”等新模式的兴起,为大湾区农产品冷链物流行业带来新动力[10]。黄永福通过梳理粤港澳大湾区物流高质量发展的六大问题,重点提出粤港澳大湾区应继续加强物流基础设施、推进技术创新、加快国际物流发展等措施[11]。综上,关于大湾区农产品冷链物流的研究相对局限,未能真正地系统分析当前湾区冷链物流的困境所在,研究的深度到广度亟待增强。

基于此,本研究将在粤港澳大湾区建设新形势新机遇下,阐述大湾区农产品冷链物流现状及潜力,探究揭示湾区农产品冷链物流存在的制约因素,并有针对性的提出大湾区农产品冷链物流高质量发展的对策建议。这对促进粤港澳大湾区农产品冷链物流网络发展,提升农产品质量发展,提炼具有创新性、示范性的湾区经验,助力乡村振兴战略具有深远意义。

二、粤港澳大湾区农产品冷链物流发展潜力

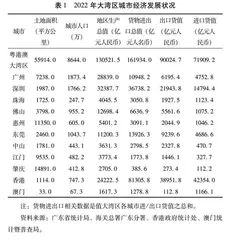

粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,由广东省的广州市、深圳市、东莞市等9个珠三角城市和香港、澳门两个特别行政区组成,总面积5.6万平方公里,总人口规模约8644万,GDP总量达13万亿人民币,持续繁荣的经济活动为冷链物流的发展提供强有力的经济保障。从内部结构来看(表1),深圳、佛山、广州、东莞、香港城市在粤港澳大湾区的货物进出口份额合计占比超过80%,中山、珠海、惠州等城市货物进出口占比基本持平,澳门、珠海、江门、肇庆进出口占比相对较低,说明虽然湾区的经济发展内部两极化差距较大,但核心城市群集群优势明显,城市互补联动发展特征明显、各要素流动效率较高,未来湾区农产品冷链发展潜力无限。

(一)农产品冷链物流政策优势显著

近年来,我国致力于推动粤港澳三地冷链物流合作发展(表2)。2017年,粤港澳三地签署了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》,为粤港澳大湾区冷链物流发展奠定基础。往后,《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案》以及《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列重大政策的出台,为农产品冷链物流健康、稳定发展创造了良好的宏观环境。其中,东莞国家骨干冷链物流基地借助利好政策,积极布局大湾区冷链网络体系,加快建设集冷链仓储、流通加工、区域分拨和城市配送等功能于一体的冷链集配中心,以及面向大型商超、农贸市场等的分拨服务网络。

(二)农产品冷链物流设施逐步完善

目前,粤港澳大湾区正在积极推进交通物流通道全面覆盖湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈,使得农产品冷链物流两端及流通环节的各类基础设施及服务能力逐渐向体系化、系统化方向沉淀。(1)在公路运输方面,大湾区以广州—中山—珠海、广州—东莞—深圳以及跨珠江通道为主干,构建了环珠江口A字形交通网络。(2)在水路运输方面,广州港、深圳港等“大湾区组合港”,基本形成了以西江干线及珠江三角洲“三纵三横三线”为构架的航道网。(3)铁路运输方面,广州、深圳、东莞等城市已开通了通往欧洲、中亚、南亚、中南亚等中欧班列通道,形成了覆盖全球多个国家和地区的物流网络。(4)航空运输方面,拥有香港、澳门、深圳、广州、珠海等客货吞吐能力最大的五大机场。(5)在跨境基建方面,高铁香港段、港珠澳大桥以及莲塘/香园围口岸等设施建设的投入,大大加速了香港往来珠三角和粤东地区以及邻近省份的经济融,为促进大湾区构建高效畅通的物流网络提供了强有力的支撑。

(三)农产品冷链物流发展模式不断创新

随着我国预制菜销售总量与规模的扩大,中央厨房规模化的高效采购和集中加工的冷链物流配送体系,成为了农产品冷链物流发展的新趋势。目前,农产品冷链供应链数字化、信息化能力相对较弱,“中央厨房+冷链配送”模式正好弥补了这一缺陷。“中央厨房”全链条一体化的供应模式,不仅能够沉淀节点数据,优化农产品供应链效率,同时也推动着冷链物流全产业链路降本增效。因此,粤港澳大湾区充分发挥“菜篮子”生产基地优势,加快中央厨房+冷链配送”高速发展,率先推动广州南沙、珠海斗门、佛山南海及顺德等地相继开展预制菜产业园区建设;利用京东、顺丰等快运企业2B、2C端配送方面的优势,推出“中央厨房预制菜+互联网电商+最后一公里配送”的线上业务到线下业务的全程冷链模式。

三、粤港澳大湾区农产品冷链物流业发展制约因素

推进粤港澳大湾区农产品冷链物流高质量发展必要性显著,然而,大湾区农产品冷链物流现实发展和市场需求仍存在一定差距。

(一)农产品冷链物流管理体系有待提高

粤港澳实行“一国两制、两岸三区”的制度体系,各地区相关政策的执行难度加大,机制实操性不强。一方面,湾区农产品冷链物流标准化和规范化发展有所空缺,冷链市场发展混乱无序现象严重,冷链企业的相关业务分割严重;另一方面,行政区域分割使得湾区内顶层规划缺乏统一协调机构和管理机制,管理人才供给不足同步诱致大湾区农产品冷链物流协同治理成效不足。根据相关统计,目前冷链行业高级管理人才不到2000人,湾区高校开设冷链物流专业只有2所,占比为1.4%,高技能冷链物流人才比重不到10%[12],湾区冷链物流的需求量增加与专业人才的紧缺形成鲜明对比,高素质、高水平的冷链物流人才缺口进一步加大。

(二)农产品冷链物流节点衔接不平衡

现阶段,粤港澳大湾区农产品冷链物流节点建设相对不足,物流中心、冷链物流园区等节点设施多集中于广州、佛山、深圳等地经济体量较大的城市;肇庆、中山、江门等优势产地田头预冷、保鲜冷库、物流中心等基础设施高端化发展较为滞后。根据相关调查显示,我国每年约有1.3亿吨蔬菜和1200万吨的果品在运输中损失,肉类和水产品的流通损耗率分别为12%和15%,远高于西方国家的5%[13];且由于粤港澳三地有着实质的行政边界或边境区域,城市间的交通拥堵、车辆限行、海关检验等多种流通壁垒,导致湾区农产品流通的限制比较严格,农产品流通“断链”现象十分普遍,农产品综合冷链流通率大约在19%,农产品损耗严重,冷链物流服务和效益偏低。

(三)农产品冷链物流运营成本高昂

由于缺乏成熟的市场模式和机制引导,粤港澳大湾区农产品冷链物流网络无法满足当前农产品品质化、功能化及经济化需求。根据相关数据统计,我国冷链物流成本约占农产品总成本的10%~30%,广东省占比14.2%,粤港澳大湾区约为14.4%[14]。一方面,新鲜农产品的供应时间相对集中,冷库、储藏车等设备缺乏较为系统的规模效应,冷库空置率较高,运输车辆重复多次、空载和回流耗损现象较为突出。另一方面,第三方冷链物流企业技术服务发展较为缓慢,产销一体化的冷链物流运营中心尚未建立,农产品冷链物流服务网络和信息技术较为落后,导致部分农产品无法及时、高效地运输到市场,农产品物流运输效率低下,企业冷链物流运营成本居高不下。

四、粤港澳大湾区建农产品冷链物流业发展建议

(一)强化大湾区农产品冷链物流协同管理

在“有为政府、有效市场”的环境下,研制、实施“湾区标准”的农产品冷链物流标准化体系,落实“粤港澳三地海关监管互认的政策,为农产品冷链物流打造稳定、公平、透明、可预期的发展环境;鼓励冷链企业以农产品产业链为主线,以城市群为边界,推进冷链物流中的创新链、资金链、人才链等多链的深度对接、融合聚变,形成冷链企业内部一体化运行供应链系统;充分利用香港、澳门、广州等核心城市人才资源,构建智慧物流复合型人才培养体系,为农产品冷链物流高质量发展蓄势增效。

(二)加强大湾区农产品冷链物流节点设施建设

发挥粤港澳大湾区资源和体系优势,建立适合粤港澳三地管理模式的农产品冷链物流缓冲区,促使广东省农产品物流园与港澳自由贸易港在体制机制以及国际贸易规则方面的有机对接。加强冷链配送中心、物流园区、配送中转站等节点信息化建设,提高湾区农产品基础设施互联互通和信息共享。聚焦农产品流通“最先一公里”,着力提升产地预冷、贮藏保鲜、分级包装等冷链物流基础设施,强化生鲜农产品上行冷链物流通道。完善城市配送“最后一公里”,深化农产品前置仓配送、自主提货、夜间分时段等末端配送设施服务,推动湾区农产品产销衔接、上下游产业链协同发展的冷链物流公共服务建设。

(三)构建高附加价值及技术水准的多元物流网络体系

以数字化、网络化、智慧化为牵引,构建契合粤港澳大湾区基础设施共享机制,推动农产品冷库、挂车、集装箱等循环利用,减少迂回、空驶等低效运输,加快库存周转,减少冷链物流保管和管理费用;加大对物流技术、设备的研究与创新力度,以香港、澳门、广州、深圳为新质生产力的核心引擎,借助物联网、GPS追踪和定位技术以及区块链等技术,支持构建粤港澳跨境冷链物流通道建设,精简通关环节、创新通关模式,不断完善辐射内陆腹地的海、陆、空、铁多式联运的农产品冷链物流运输网络体系。

五、结束语

本文分析了粤港澳大湾区农产品冷链物流发展现状及存在的主要问题,提出推进农产品冷链物流发展的思路对策,为构建智慧、共享、高效、协同的农产品冷链物流提供实际的借鉴意义。同时也进一步推进粤港澳大湾区成为全球范围的农产品冷链示范网络。

参考文献:

[1]李学工.我国农产品冷链物流现状及发展趋势[J].综合运输,2010(04):45-49.