“智慧+协同+治理”:数字乡村的运行机理与路径探析

作者: 洪荧荧 贾海薇

编者按:贾海薇博士是华南农业大学公共管理学院教授、副院长,博士生导师,城乡公共治理团队负责人。近年来,该团队在城乡公共治理、大数据时代的行政体制改革、社会风险防控与粮食安全等领域取得了一系列丰硕的研究成果,引起了学界的广泛关注。从本期起,《南方农村》特邀贾海薇教授担任“乡村振兴战略”专栏主持人,并将陆续刊登华南农业大学城乡公共治理团队以及国内相关领域学者的最新研究成果文章,以飨读者。

摘 要:

数字乡村建设是全面实施乡村振兴战略的重要内容,也是推进乡村治理体系和治理能力现代化的关键举措。数字乡村建设以现代信息技术为手段,构建数字化、信息化和智能化的数字治理,能够提高乡村数字化治理能力,推动乡村治理转型。本文以协同治理理论为理论依据,构建主体协同、内容协同、要素协同以及空间协同的数字乡村协同治理分析框架,并以潮州市数字乡村试点地区凤凰镇为例,分析了该镇数字乡村建设的具体实践经验,总结了数字乡村建设的运行机理,并提出促进潮州市数字乡村建设的推进策略。

关键词:数字乡村;协同治理理论;运行机理

中图分类号:F325.2

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)02-0038-11

一、引言

2018年《中央一号文件》首次提出“实施数字乡村战略”,强调以数字化为手段,实现有效的乡村治理。2019年《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》发布,提出建设“一个网络”“一个体系”“一个平台”;2020年《中央一号文件》全面部署开展国家数字乡村建设工作,同年广东省出台的《广东省数字乡村发展试点实施方案》公布了10个试点县20个试点镇,作为在试点县和试点镇行列的潮州市潮安区在2021年颁布了《潮安区数字乡村发展规划》(2021-2025年),剖析了潮安区数字乡村发展现状,并围绕国家和省政府的政策文件,提出了“一个生态、两轮驱动、五条主线”的发展思路。2021年《中央一号文件》与2022年《中央一号文件》持续关注数字乡村建设,提出以数字技术赋能乡村公共服务,推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。随着国家政策文件的不断完善,广东省数字乡村建设的内容、指标体系也更加明确,推动着潮州数字乡村建设的快速发展。

二、文献综述与问题提出

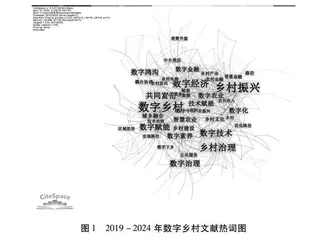

为了全面了解目前我国数字乡村研究的整体状况,通过检索中国知网(CNKI)数据库,选择“学术期刊”类文献,以“数字乡村”为主题进行检索,源类别选择北大核心和CSSCI、CSCD、AMI来源期刊,本研究将文献发表的时间跨度设定为2019年1月1日-2024年4月11日,共检索得到1095篇相关文献数据,剔除了会议、报纸、与主题相关度低等无关信息,提取有效文献1024篇,并将文献以Referworks形式导出。运用CiteSpace 6.3.1对高频关键词进行共现分析,结果显示自 2019年起,相关文献的数量每年呈“翻一番”的上升趋势,如下图1所示。

通过对这1024篇文献分别进行发文量分析、关键词共现分析,结合具体的文献资料进行分析,发现学界对于数字乡村的已有研究较为深入,且有显著聚焦。

基于高频关键词的共现图(图1),近年来关于数字乡村的研究主题可归纳为:

(一)数字乡村建设赋能乡村振兴相关研究

沈费伟、叶温馨(2021)从乡村振兴内涵探索数字乡村与乡村振兴之间的耦合关系,并从数字生产、生活、生态和治理四个领域对提升数字乡村建设提出建议,认为数字乡村建设是高质量实现乡村振兴的重要策略[1]。曾亿武、宋逸香等(2021)立足“三农”工作,放眼国内国际环境,肯定数字乡村建设的战略意义,构建数字乡村的概念框架,并运用多学科论证数字乡村建设的理论逻辑和基本路径,提出未来研究的展望[2]。王胜、余娜(2021)认为“空间”是乡村的本质属性,数字赋能乡村的作用机理是通过数字技术将乡村构建成“物理世界”和“数字世界”孪生的虚拟空间,在农业、生活、治理等场景赋能乡村振兴[3]。刘灵辉、张迎新(2022)通过模型设定,选取数字乡村和乡村振兴的指数进行测度,对数字乡村与乡村振兴之间的内在联系机制进行实证分析,得出乡村经济和乡村生活的数字化有助于推动乡村振兴[4]。向继友、楚向红(2023)认为数字乡村是乡村振兴战略的接续,有助于推动乡村产业融合,解决乡村综合治理问题,缩小数字鸿沟,提升乡村数字价值[5]。任燕、董雨昕等(2024)提出数智乡村将数字化和信息技术手段嵌入到产业、治理、生活、农业农村现代化等乡村发展的各个领域,推动乡村振兴[6]。

(二)数字乡村治理的经验和发展模式研究

王欣亮、魏露静(2018)基于“陇南乡村大数据”,从治理主体、内容、手段三个方面阐述大数据驱动乡村治理的理论机制,并构建大数据推动乡村治理的实现机制[7]。马丽、张国磊(2020)提出“互联网+”乡村治理有助于改善乡村治理的专业化水平、回归“以民为本”的公共诉求及纠正“跑偏”的乡村治理创新[8]。刘能、陆兵哲(2022)基于对浙江德清县的调查,认为数字化治理与传统乡村治理并非替代关系,两者之间存在张力与调适,探寻数字治理与乡村社会之间新的平衡[9]。张兆曙(2022)指出面对传统乡村治理及逆城市化带来的问题,湖州市通过数字技术和地理信息技术开发出“数字乡村一张图”平台,实现数字乡村全景治理的新模式,为数字乡村建设提供解决方案[10]。胡卫卫、卢玥宁(2023)通过对“中国大棚第一村”在数字技术背景下如何进行数字化转型,

并催生了数字乡村治理共同体的具体案例

进行分析,进一步探究数字技术赋能乡村治理共同体的生成机理和运作逻辑[11]。黄建红、蒋艳辉(2024)基于行动者网络理论对长沙县果园镇进行田野考察,从问题呈现、利益赋予、征召、动员四个阶段,构建“主体在场、利益共融、行动共治”的乡村治理的合作网络[12]。

(三)数字经济发展对乡村振兴作用的研究

谢地、苏博(2021)通过构建乡村振兴发展指数,采用回归模型分析数字技术与普惠金融结合对乡村振兴实施的促进作用[13]。张蕴萍、栾菁(2022)认为数字经济通过数据要素为乡村振兴提供了数字化动力,促进了产业、生态、人才、文化和组织的振兴[14]。何雷华、王凤等(2022)通过构建计量模型实证分析数字经济对乡村振兴的驱动作用和影响机制,认为数字经济对乡村振兴具有明显的驱动作用[15]。陈亚军(2022)利用空间计量模型对数字普惠金融与乡村振兴发展之间影响效应进行实证分析,并指出数字普惠金融为中国乡村振兴与农业农村高质量发展提供新契机[16]。刘钒、于子淳(2023)运用熵权法对乡村振兴质量与数字经济发展进行测度,研究结果显示数字经济发展对乡村振兴质量有明显的提升作用,科学技术在两者的关系中起到中介作用[17]。王歆、牛习现(2024)在《探访乡村振兴:数字经济进行时》一书提到数字经济通过促进农村消费升级、乡村产业赋能、农村人才培育等方面推动乡村振兴,并为农村经济发展提供强劲动力[18]。

(四)数字化助推乡村文化发展的相关研究

李翔、宗祖盼(2020)提出数字乡村的建设在技术、人才、资本和需求四个方面推动数字文化产业的发展,并与乡村经济产生积极的融合趋势[19]。丁和根、陈袁博(2021)认为随着信息技术嵌入到农业农村各领域发展中,数字新媒介如短视频、乡村APP、网络直播与社交平台的整合等都助推乡村文化传播效能的提升[20]。芦人静、余日季(2022)指出数字化弥补了乡村文旅产业发展的技术短板,催生了乡村文旅产业融合的新业态,也实现了乡村文旅产业融合主体、服务方式、发展方式的转变,实现乡村的全面振兴[21]。董志勇、李大铭(2022)认为数字乡村建设有利于乡村文化自信化,通过数字乡村建设的基础设施以及数字技术推动文旅产业的繁荣发展,同时数字技术对乡村文化的传播以及乡村优秀传统文化保护都起到重要作用[22]。袁媛、范建华(2023)从数字化发展能突破文化产业发展的传统模式、重塑文化产业价值链以及形成新格局等方面阐述数字化赋能文化产业发展的内在逻辑以及互嵌机理,认为文化产业与数字化的融合有助于推动乡村文化产业的高质量发展[23]。

综上所述,既有的研究聚焦于数字乡村赋能乡村振兴、数字乡村治理的经验模式、数字化推动乡村发展等方面,大多数研究都关注到数字乡村治理的多元主体协同问题,但更多关注的是协同“主体”与“主体”协同这较为单一的方面,忽视了技术、人才、空间等“非主体”要素之间及其与“主体”之间的协同,而数字乡村的协同治理是包括主体、内容、要素、空间等多维度的协同。为此,本文以协同治理理论为理论基础,构建分析框架,以潮州市潮安区凤凰镇的数字乡村建设实践为例,剖析数字乡村建设中的运行机理,通过协同治理探究数字乡村建设的实践策略和优化路径,以期为其他非试点地区的数字乡村建设提供有益的借鉴。

三、理论基础:协同治理理论

(一)理论渊源

协同理论由20世纪70年代德国物理学家哈肯(Haken)创立的“协同学”演变而来,用以解释一个系统持续有物质和能量输入,变形后输出,从无序到高级有序的稳定过程[24]。范如国(2014)提出协同效应的大小受到系统内部子系统的协同强度影响,内部子系统耦合度更高,协同效应更大[25]。哈肯(1989)认为协同理论是通过研究开放系统中不同性质的子系统之间的协同合作,探索与子系统性质无关、支配子系统自组织过程的一般原理[26]。且不同性质的系统内部、子系统、系统要素之间相互影响和相互联系,系统内部在稳定和不稳定中相互转化,当系统自身到达临界点或者受到外力作用达到临界点时,子系统在该过程中发生相互作用,使系统由无序变为有序,达到1+1>2的效果[27]。基于哈肯对协同理论的阐述,本文对协同的含义界定如下:第一,系统内部要素相互影响、相互配合、相互作用;第二,各子系统及系统内部的要素之间相互作用,使系统从一种状态发展为另外一种状态,系统从无序运动变为有序运动,产生新质变的过程[28]。

协同治理理论是协同理论在发展过程中被广泛地运用于自然科学和人文社科,特别是公共管理领域中,与社会治理相结合,衍生出的创造性概念。协同治理理论作为一门交叉的新兴理论,不同学者的理解有所差别。扎待克(Zadek S)提出协同治理是各主体为实现共同目标通力合作,制定规则并遵从规则[29]。李汉卿(2014)将协同治理将社会看成一个大系统,在社会系统中还存在若干子系统,各系统之间既相互独立,又相互联系。协同治理理论的一个重要目标就是寻找社会治理效果的序参数,使社会系统有序运动[30]。孙大鹏(2022)将协同治理视为社会治理安排,是一个或多个公共机构与私人机构的利益相关者共同参与到集体决策的论坛当中,制定或执行公共政策,或者对公共事业和资产进行管理[31]。

本文借助曾亿武(2021)提出从主体协同、内容协同、要素协同、空间协同等方面发掘中国数字乡村建设的协同效应的相关论述[2],将数字乡村建设视为一个复杂大系统,由建设主体、内容、要素、空间等子系统形成,各子系统之间既相互独立又相互联系,通过协同治理追求各个子系统之间的协作,进而发挥系统的最大功效。因此运用协同治理理论作为数字乡村建设的分析框架具有合理性。

(二)协同:一个概念性框架及解释

协同不仅是单一系统的有效协调,还包括系统内部各个子系统之间的协调发展。在数字乡村这个复杂庞大的系统性工程建设的场景下,协同治理理论对数字乡村的多元协同具有重要意义。通过政府各部门、城乡之间的协同合作、整合资源,实现全面提升农业农村信息化水平的根本目的。因此,数字乡村建设不应单纯强调“主体”与“主体”协同,还应注重建设内容、技术人才、空间等“非主体”要素及其与“主体”之间的协同。