共同富裕背景下广东农村产业融合发展水平测度与空间演变分析

作者: 韩利 曹俊勇 张乐柱

摘 要:农村产业融合发展是实现共同富裕的前提和关键要素,也是推进共同富裕的主要动力。在此背景下,以广东省为例研究农村产业发展程度及演变特征对于新时期农业现代化的实现、制定可持续发展规划均具有重要指导意义。文章通过梳理广东地区农村产业融合发展模式,构建针对性的农村产业融合评价指标体系,利用熵值法对广东省农村产业融合发展水平进行测算。随后,通过ArcGIS自然断点法对广东省各地市农村产业融合发展水平进行分级,利用Dagum基尼系数对广东地区农村产业融合的区域差异及分布动态演进进行实证研究。结果表明,广东省农村产业融合指数逐年上升,农村产业融合程度在不断加深,成效显著;广东各地市农村产业融合指数均有明显增长,但发展不够均衡;广东省农村产业融合水平在空间上具有聚集效应,农村产业融合评价体系的不同维度对不同地区贡献度存在差异;广东地区农村产业融合差异程度逐渐缩小,区域间差异是影响广东地区农村产业融合发展不均衡的主要原因。根据研究结果提出如下建议:一是强化政策指引;二是因地制宜突出地区优势创新农村产业融合模式;三是加强区域内以及区域间的交流与合作。

关键词:共同富裕;农村产业融合;熵值法;自然断点法;Dagum基尼系数;空间演变

中图分类号:F830;F323

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)03-0011-08

一、引言

2022年,习近平总书记在中共二十大报告中重申:在新时代,我们必须持续坚持“全面推动乡村振兴,农业农村优先发展”的战略方针。农村产业融合不仅是推动产业繁荣的核心途径,而且在我国乡村振兴战略中具有至关重要的地位。它是解决农村经济发展问题的具体行动和策略,是优化农业生产要素配置、提升全要素生产率、加速农村现代经济体系构建的关键手段。这一战略举措对于实现我国乡村全面振兴的重大目标具有深远的推动作用。广东省作为我国的农业大省,在农业供给侧结构性改革中处于领先地位。近年来,广东地区坚决贯彻落实党中央关于乡村振兴的重要决策,将乡村振兴视为解决“三农”问题的核心策略,同时,推动农村产业融合作为农村现代产业转型升级、实现农业现代化的关键任务。为了深入探讨新时代广东地区农村产业融合的模式和效果,以更有效地应对农村产业融合过程中的挑战,本文着重分析了广东地区农村产业融合的实际特征,研究了该地区农村产业融合发展的综合特点,这对于优化农业空间布局、制定农业区域发展战略、分析农村产业融合发展的地域差异等方面都具有重要的指导意义。

自乡村振兴战略被提出以来,农村产业融合已逐渐成为国内学术界的研究焦点。据学者们的深入研究,推进中国式农业农村现代化的核心使命在于增加农民收入,达成农民共同富裕的目标。在这一过程中,农村产业融合被视为关键的推动力量。农村产业融合涉及农村第一产业与第二、三产业之间生产要素的深度融合、生产组织方式的革新及交叉重组等方面,构成了一个农业内部各部门的协同组合过程。其核心理念在于“融合”,旨在推动农业实现高质量发展,进一步拓宽农民的增收途径,从而全面推进农业农村现代化进程[1-2]。现代农业的兴起、乡村旅游的盛行以及农村电商的推广为农村产业融合提供了必要条件[3],创新是农村产业融合的最根本动因[4-5]。新时代我国农村产业融合呈现出新的特征,逐渐向六次产业化、全产业链化、纵横一体化以及附加值内部化等演进[6]。为了测算我国农村产业融合发展水平,不同学者根据具体研究目标,采用了不同的测算方法,使用较多的有熵值法[7-8]、分层分析法等[9],研究结论较为一致,认为我国与各省份农村产业融合发展水平趋势良好[10],但综合水平整体不高,区域发展差异较大,不够均衡[11]。新型农业经营主体经营能力欠佳、农村基础设施建设薄弱等是影响其发展的主要因素[12-14]。目前,针对农村产业融合的研究多集中在国家层面,而对地区内农村产业融合发展的深入研究则相对较少。考虑到广东地区在改革开放中的领先地位,其农村产业融合情况与其他地区存在显著差异,因此亟需开展相关理论和实证研究。本文的主要贡献如下:首先,本文系统总结了广东地区农村产业融合的发展模式,并构建了相应的评价指标体系,为广东省农村产业融合发展的指数测算提供了理论支撑;其次,通过运用熵值法,计算了广东地区农村产业融合指数,并利用ARCGIS自然断点法进行了空间分异分析,同时结合DAGUM基尼系数分解法深入探讨了广东地区农村产业融合差异的来源和趋势;最后,基于理论与实证分析,提出了针对性的对策和建议,以期为广东省相关职能部门制定区域发展战略提供参考。

二、指标体系构建与研究方法

(一)农村产业融合指标体系构建

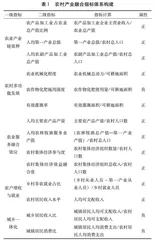

经过审慎考量与深入研究,本文基于广东地区农村产业融合模式的独特性及其所展现的特征,按照代表性、可操作性、独立性与可拓展性的标准,构建了农村产业融合评价指标体系(表1)。这一体系不仅能全面反映广东地区农村一、二、三产业的融合广度,还能深入揭示其融合深度。同时,该体系还兼顾了融合进程的动态监测与数据资料的有效获取,确保了各指标间的独立性与未来的拓展空间。在构建这一体系时,本文充分借鉴了前期相关研究成果[15-18],并结合研究目标,设置了包括农业产业链延伸、农村多功能发展、农业服务融合效应、农户增收与就业、城乡一体化等5个一级指标以及14个二级指标。这套评价指标体系的建立,旨在全面、客观地评估广东地区农村产业融合的发展状况,为政策制定与实践操作提供科学依据。

(二)研究方法与数据来源

1.熵值法

(1)数据标准化处理。通过标准化处理数据,解决数据指标量纲问题。计算过程中,为了避免数据“0”对计算结果造成的偏差,本文将标准化值进行了一定平移,具体计算公式为:

三、结果与分析

(一)广东省农村产业融合发展指数分析

根据熵值法计算公式(1-3)对2017—2022年广东省及20个地市(深圳除外)的农村产业融合水平进行测度,计算结果如表2所示。从广东省农村产业融合综合指数来看,2017年至2022年总体增长非常明显,2020年出现波峰,2021年有小幅下滑,随后再次上升。2017年农村产业融合指数为0.171,发展至2020年为0.890,增长了5.2倍,2019年至2020年增长最为明显。表明随着广东地区乡村振兴战略规划的部署以及各种“三农”政策的推动与实施,广东省农村产业融合程度在不断加深,农村产业融合取得显著成效。

从表2广东各地市来看,农村产业融合发展趋势良好,增长趋势比较明显。2017—2022年,各地市农村产业融合指数均有明显增长,东莞、佛山、江门等地最为显著,东莞2017年农村产业融合指数排在全省最末位,仅有0.059,2018年上升至全省第3位,2019年再次上升,排在全省第2位,2022年已经处于全省之首,融合指数上升至0.958,比2017年增长了15.23倍。佛山2017年农村产业融合指数为0.111,排在全省倒数第二的位置,2018年发展迅猛,上升至全省第二,农村产业融合指数增长了2.66倍,2019年增长速度有所下降,2020年再次提升,跃居全省第二,2022年排在第四位。之外,从各地市发展情况对比来看,广东省各地市农村产业融合发展差异显著,不够均衡。2017年,经济发展程度较弱的阳江、揭阳、茂名等地农村产业融合指数较高,排在全省前列,阳江与揭阳以0.436排在全省之首,是东莞地区的7.39倍,2018年排在全省第一位的中山0.415与排在最后的韶关0.212之间差距接近1.95倍,2019年缩小至1.77倍,2020年缩小至1.61倍。这可能与该地区产业发展政策有密切关系,阳江、揭阳等地区,由于工业较为落后,对农业的重视程度相对较高,而东莞、佛山等地经济发达程度较高,对农业发展重视程度可能不高。由此可见,随着乡村振兴战略的推进,各地对农村产业融合的重视程度也在不断提升,经济发展好的地区农村产业融合发展速度提升也较快,并且各地区农村产业融合差异有缩小趋势。从不同区域层面来看,珠三角地区农村产业融合增长趋势最为明显,从2017年的最末尾0.102到2020年0.927,增长了9倍之多,其次是西翼、山区,东翼增长速度最慢。四地区农村产业融合发展水平也存在较大差异,2020年珠三角地区农村产业融合指数是东翼地区的近2倍,区域间农村产业融合发展不够均衡。

(二)广东地区农村产业融合空间分异特征

为了深入研究广东省农村产业融合发展的空间不均衡性,明确各地市间的发展差异,推动广东省的均衡发展以实现共同富裕目标,运用熵值法计算农村产业融合发展指数。基于这一指数,通过ARCGIS10.5软件的JENKS自然断点法,对广东省各地市的农村产业融合发展水平进行了科学分级,结果如图1所示。

从农村产业融合产业链延伸指数的空间分布来看(1-B),高值区域主要集中在珠三角地区的惠州,东翼的汕尾、揭阳、汕头,以及山区的河源、梅州和西翼的湛江、阳江等地。这一趋势显示出农村产业融合产业链延伸的影响正在逐渐从珠三角地区向其他地市扩散。相对而言,低值区域主要集中在中山、佛山、韶关、潮州和茂名等地。这说明,在农业产业链延伸方面,惠州、汕尾等地表现出较强的优势,而中山、佛山等地则相对较弱。这一发现对于广东省进一步优化农村产业布局,实现均衡发展具有重要的指导意义。

从农业功能性发挥维度来看(1-C),高值区主要集中在珠海、河源、汕尾等地,并逐渐向珠三角和东翼地区延伸,低值区主要集中在佛山、韶关等地,这表明农业功能性发挥对珠海、河源以及汕尾等地农村产业融合作用较强,对佛山与韶关等地影响较弱。

从农业服务融合维度来看(1-D)高值区主要集中在湛江、东莞、汕尾、梅州、河源、江门等地区,并逐渐向珠三角地区延伸、低值区主要集中在茂名、云浮、揭阳、韶关等地,这说明农业服务对湛江等地作用更加显著,对茂名等市场影响较弱。

从农户增收与就业维度来看(1-E),高值区域主要集中在云浮、清远、东莞、汕尾、河源等地,并逐渐向珠三角与东翼延伸,说明农户增收与就业对其农村产业融合影响较大。低值区域主要集中在江门、中山、茂名等地区,说明农户增收与就业对其农村产业融合作用较小。

从城乡一体化维度来看(1-F),高值区主要集中在中山、东莞、河源、汕尾等地,并逐渐向珠三角和东翼地区延伸,说明城乡一体化对这些区域的农村产业融合作用比较显著。低值区域主要有茂名、云浮、韶关、佛山等地,说明城乡一体化对该地区农村产业融合影响较弱。

从广东省农村产业融合综合指数来看(1-A),农村产业融合程度较高的地区集中在河源、梅州、汕尾、东莞、佛山、肇庆、阳江以及肇庆等地,并且有向珠三角整个区域延伸的趋势,低值区域集中在韶关、潮州、茂名等地。

广东省农村产业融合的整体布局受到地形分布及经济发展水平的深刻影响。粤东地区,凭借其平原地理形态、充沛的水资源及肥沃的土壤条件,先天具备发展农业的显著优势。该地区粮食种植规模广泛,已形成较高的规模化程度,便于实现机械化作业。此外,种植大户与专业合作社等新型农业经营主体在该地区的发展较为领先,进一步推动了农村产业的深度融合。珠三角地区,作为工业集聚区,交通便利,其农业形态以桑基鱼塘、蔗基鱼塘及果基鱼塘等新型混合农业为特色。该地区的经济发展水平较高,农产品加工业相对发达,技术创新在推动农业发展方面发挥着重要作用。加之农业政策的扶持,农业转型升级有效提升了农业资源的配置效率,进一步推动了珠三角地区农村产业的深度融合。相比之下,韶关、茂名等地的农业生产条件相对滞后,技术创新相对不足。作为农业大市,这些地区在农业深加工方面仍有待加强,产品附加值较低,从而影响了农村产业的融合程度。

(三)广东地区农村产业融合区域差异分析