互动与内生:乡村治理中的情感与干群社会网络建构机制

作者: 张雯闻 贾海薇

摘 要:

本研究在中国式现代化背景下考察农村治理中情感与干群关系网络互动、内生建构的过程。以中部地区H村为例,本研究结合社会网络理论分析乡村治理中干群间社会网络与情感建构的内生过程。研究表明,情感与干群关系网络是一种持续互动的内生关系,制度搭建了最初的关系网络,使干部在与贫困家庭交往过程中获得关系合法性的基础;但随着更多资源投入,干群间信任加强,关系加深,情感加重;在此基础上,干部本身投之以家人般的感情交往使关系升华,形成一对强关系,并具备了促进乡村治理体系和治理能力现代化发展的可能。本研究强调,干部类家人般的情感投入是形成干群间强关系的关键,这也是干部得以深入基层,链接国家与社会,为乡村振兴赋能的关键,是中国特色社会主义制度优越性的重要表现。

关键词:情感治理;社会网络;精准扶贫;乡村振兴

中图分类号:F320.3

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)03-0033-09

一、问题提出

中国是个情理合一的社会[1-2]。这使中国社会有着诸多不同于西方的文化和心理特征[3-4],也使得中国社会结构形成逻辑迥异于西方[5]。这种特征影响着中国人的日常生活,决定了中国社会的治理之道,比如农耕文明始终保持着组织结构和意识形态相一致的超稳定结构[6] ,非正式制度与正式的制度相勾连,甚至通过正式制度引导产生非正式制度[7],推动正式政策变迁和社会发展[8-9]。

已有研究多从非正式制度、易变性等理论视角分析中国式基层治理的,在解答非正式制度、易变性的过程中,越来越多的学者认识到情感的作用。甚至有学者提出情感治理概念,认为这是一种深植于中国文化传统中[10],有别于韦伯定义下的科层组织和理性化的基层社会治理方式[11]。这些研究成果颇丰,但对情感治理形成与运作机制的分析仍然不清晰。在治理问题的讨论中,情感是一个整体构成,没有浓烈,缺乏差异。又因为缺乏对情感异质性的讨论,不同的情感如何连接国家与社会等问题仍然没有清晰的答案。

本研究以精准扶贫时期湖北恩施土家族苗族自治州代表性的贫困村落H为例,在微观层面日常生活的干群互动中分析乡村治理中跨阶层社会网络与情感之间的内生关系,研究的问题有二,第一是干群交往的情感是如何形成的?不同因素影响下的情感有何不同?也就是“情从何起”的问题;第二,差异化的情感与干群之间的交往关系有何影响?即不同情感影响下的干群社会网络有何差异?也就是“一网情深”的问题。以经验证据为基础,本研究进一步讨论了乡村振兴阶段通过干群社会关系网络迈向基层治理现代化的政策建议。

二、理论基础与研究假设

(一)情感治理研究

情感治理是近年来公共管理领域的新兴议题。有越来越多的学者注意到情感在中国社会的重要作用,并将其作为一种理性化,即技术对立面的治理手段提出,分析情感在国家治理过程中的作用。对情感在国家治理中的作用与路径的讨论是分散的,涉及多个不同治理领域,如边疆治理[12],社区治理[13],乡村治理[10,11,14]。

其中,向德平和向凯对精准扶贫中驻村帮扶的研究较为全面地总结情感治理概念,并对情感治理的形成之术。他们指出,源自两类传统的情感治理形成了两类不同的情感技术,分别是:源自乡土社会情感治理的“大传统”和源自政党情感工作的“小传统”。这两类传统有助于驻村干部架起链接国家与社会的桥梁,使技术治理更好地聚焦,理性化、刚性化的数字治理得以落实。他们将乡土社会情感治理传统之下形成的情感技术总结为地方化社会关系、日常生活化互动和亲情化帮扶行动,政党情感工作之下的情感技术则是“送温暖”、“忆苦思甜”、“戏剧表演”,但前述技术只是干部与群众产生情感的方法手段,这些技术手段而生的情感却是无差别的存在,情感与情感之间的差异,形成差异的原因就成为情感技术之下仍待分析的议题。

(二)情感与社会网络的建构

社会网络是人类社会的重要特征,它是个体与社会发生联系的关键[5]。持久存在于社会结构中的网络影响各类资本生产,个体的行为、决策,乃至机会都有影响。社会网络有如此重要的影响,但其形成却有据可依。对个体而言,最初的社会网络与血缘、亲缘关系相关[15]。随后的社会网络则与教育、职业等因素相关,围绕着个体生活展开[16]。一般而言,在社会结构中处于更为有利位置的个体其在社会网络中的能动性更强,也能通过社会网络生产更多社会资本[17]。比如在优势阶层怎么借助社会网络获得教育的竞争优势[18-19],找更好的工作等[20]。

前述研究阐明了社会网络在人类生活中的重要作用,但却较少涉及网络是如何形成并维持、加强的。社会学研究认为,在先天的亲缘、血缘之外,社会网络有两种形成路径,第一种因情义而得,是一种非正式的社会网络;第二种因团体身份而得,是一种较为正式的社会网络[5]。在中国场景中,因情义而得的非正式社会网络又在社会结构中处于尤为重要的位置,他们不仅能为个人带来更多的资本[9],也为组织提供了更多可能[7-8],在社会网络的作用下,组织内部不断生产着共识性的规范,形成信息通路,彼此间存在着相对稳定的义务和期望[1]。

以费孝通、杨国枢等中国人情社会的研究为基础,罗家德[1]为情感与社会网络之间的内生性关系建立了分析框架,他认为人与人之间的关系有三个发展阶段,三个阶段人与人之间情感不同,关系强度也不相同。第一个阶段为“认识之人阶段”。这一阶段人与人相互认识而建立联结,而认识所建立的连接为更多的交往奠定了基础。这一阶段的关系是工具型的,因而交往和互惠的原则也是注重“公平”与理性的,较少有情感产生。第二个阶段是“熟人连带阶段”,这个阶段人与人的交往变频繁,形成一种介于工具性关系与类家人的关系,这一阶段交往和互惠的原则不仅关乎于理性,更与“情感”互动,是一本夹杂着感情互动的交往“人情账”。第三个阶段是“类家人阶段”,这一阶段关系有更多的情感渗入,交往和互惠的原则是夹杂着强烈情感的,由需求法则主宰,正所谓“一家人”,所以有求必应,这也是社会网络中的一对强关系。

这些研究注意到了情感在社会网络构建中的重要作用,但他们所讨论的网络中的行动者却是那些有着较强能动力的个体,比如温州企业家在改革开放初期基于情感维系的社会网络形成的短期商业贷款制度[8],又比如浙江村中以血缘和乡缘为基础,围绕着生产经营形成的关系丛。对这些个体而言,在市场利益的驱使下,使他们需要通过情感交往去扩大社会网络,生产更多的社会资本,用以扩大自己在市场中的收益,但假若涉及其中的行动者并非总是有着建构网络动机的行动者,其自身缺乏能动性,且社会网络发挥作用的领域不是市场,而是政治,那么情感是否依然能够发挥作用建构社会网络助力于治理呢?

(三)研究假设

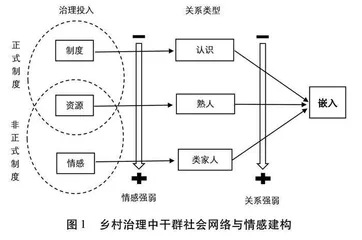

在总结前述理论研究的基础上,本研究提出中国在乡村治理过程中干部和群众社会网络与情感建构的分析机制,如图1所示:可将精准扶贫过程中的干群社会网络与情感建构内生系统分为三个层级,三个不同层级中,干群间社会网络的情感程度不同,关系强弱也不相同。第一个层次是干群间“认识”关系阶段,在正式制度的规定下,干部和群众相互认识,成为存在于彼此社交圈中“认识之人”,也得以形成了代表官方的干部向贫困家庭传递各类政策信息,而贫困家庭向国家表达自身需求的信息通道,第二个层次是干群间“熟人”关系阶段,这一层次的关系形成不仅得益于正式制度构建下的“认识”,同时也取决于资源的投入,而资源可以来源于政策和干部自身两方面,而干部自身投入的资源则受人际关系,即非正式制度的约束。在这一层级的交往中,政策所带来的实惠真切的通过干群交往网络传递到贫困家庭中,部分干部甚至会调动自身的能动性为贫困家庭提供资源,交往双方形成了一本“人情账”,交往双方的情感加深,社会网络增强,也为形成下一层级“类家人”关系提供了基础。第三个层级则是干群间“类家人”关系阶段,这一层级关系形成不仅取决于前述两个层级交往中制度与资源及随之情感积淀的影响,更取决于干部在关系产生与发展过程中的情感投入,通过“认个亲戚”的方式建立“拟家人”的情感链接,并最终形成在社会结构中长期存在的强关系网络。本研究强调,第三层关系,即通过情感包裹之下的“拟家人”关系能够持续的存在,使得干部与群众的生活世界密切耦合,通过这一渠道,代表国家意志的干部得以最终嵌入贫困家庭的日常生活中,并为贫困家庭发展赋能。

三、研究方法

(一)个案村落

个案研究是社会科学研究的常见方法。尽管个案研究的方法因其样本的限制而存在推论的限制,但通过目的性的抽样[21]以及适当的方法手段能够有

效削减样本量所引发的信效度忧虑并实现实证科学和反思科学的统一[22],这也是中国的社会学家进行乡村研究时的常见方法,费孝通先生在江村展开的研究就是其中的典范。本研究运用目的性抽样的方式在我国华中地区恩施土家族苗族自治州选取了一个具有典型代表性村落H展开田野调查,借鉴布洛维称之为“拓展个案”的方法展开研究。

H村共有四个生产队,包括302户,1086人,有纳入精准扶贫项目的贫困户126户①

【本研究中贫困户数的统计以享受过精准扶贫待遇为标准。其中部分贫困户已陆续脱贫,不再成为帮扶对象,但他们或多或少都曾享受政策提供的物资或人力帮扶,本研究中涉及的村一级人口数据均由笔者根据本村状况整理而成。需要特别指出的是,126户中有约有40户家庭未在本村中居住,因而随后访谈抽样范围。】,

417人,贫困家庭占全村家庭总数的39%,贫困人口占全村总人口的42%。该村位于海拔800米左右的高山上,离该村最近的乡一级行政中心约15公里,县一级行政中心约80公里,全村沿主公路(省道)修建,交通较为便利。村民的主要收入来源有二,第一是种植农作物或蓄养牲畜;第二是外出务工,本地没有任何工业或服务业,其地理位置、人口结构以及经济发展状况都具有典型代表性。

W单位的扶贫队从2017年底接受H村的精准扶贫工作,共有两名工作人员长期驻扎在该村,协助该村推进基层自治,指导村两委开展日常工作。W单位的全体公务员均与该村的贫困户结成对子,平均每位干部帮扶4-5户贫困家庭不等。

(二)数据收集与整理

以个案村落为基础,笔者随机在四个生产队中走访,并对走访过程中遇到的典型家庭展开进一步的访谈。以张翠娥和王杰[23]对贫困家庭的分类为依据,结合干部与家庭交往状况的评价,最终有三个贫困程度不同的典型家庭进入本研究的访谈环节(分别是艳家、蓉家、懿家),三个家庭基本状况如表1所示。笔者在2019年7月底与9月中旬在村落中展开观察和访谈。访谈中,笔者尤其注意对贫困家庭和干部的访谈信息与村落中其他村民的言论等资料进行三角验证,从而保证观察和访谈所获数据的信效度。同时笔者于2019年11月在H村所在地级市对样本家庭中未在村落中居住的其他成员展开访谈。此外,在征求被调查者同意的情况下笔者还充分利用互联网工具,如微信、邮件等及时与村干部、贫困家庭及帮扶干部保持联系,最大程度的理解研究对象,提升研究的信效度。

四、研究结论

(一)制度保障:认识、弱情感与网络初立

在天然集群的环境中,人类总是倾向于同自身更为相似的群体交往。这一偏好的必然结果就是某类型群体中个体属性的同质化。同一阶层或者有相似身份属性的个体间更易形成社会网络,并通过这一网络生产社会资本,为自身或者群体在竞争中获得优势。不同群体网络不同,生产社会资本的能力也不相同,一般而言,中产或者以上阶层往往能够利用或者拓展社会网络用以获得更多的优势,但低下阶层,或者贫困人口却并非如此。对这一现象的解释主要有二,第一是贫困缺乏能动性,难以通过自身存在的社会网络调动资本[24];第二是贫困人口自身的社会网络有局限性,在其自身生活中形成的社会网络并不能真正生成有助于打破社会再生产结构的资本[25]。

这种理论将贫困人口发展置于宿命般的悲剧中——要么无力挣脱,要么挣脱无用。但情况却并非总是如此,关于东亚移民社群和中国精英大学生的研究却显示了另一种可能。如果低下阶层可以和中产或以上阶层在日常生活中建立稳定的“关系”,那么这一网络则可以产生低下阶层实现阶层跃升所需的资本——提供物质的帮助或者促进认知的转变使其成功[26-29],社会网络的作用在更为广泛的族群交往场景中广泛存在[30]。但这些研究中的社会网络皆是因为身处其中之人自身有着能动性而行动的结果,需要进一步分析的是如果低下阶层自身缺乏动力,是否还能建立社会网络,并通过网络获益?