数字技术驱动乡村治理效能提升的机制、困境与优化路径:以广东省为例

作者: 张小娟

摘 要:

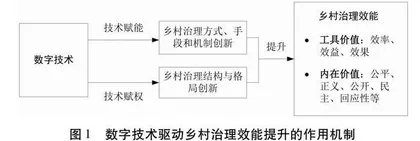

随着数字技术日益深度融入乡村治理过程,它在提升乡村治理效能中的重要作用得到了党和国家的重视与肯定。数字技术通过技术赋能和技术赋权双重驱动机制,推动了乡村治理方式、手段以及治理结构、治理格局的创新,从工具价值和内在价值方面全面提升了乡村治理的效能。本文从数字技术的赋能和赋权对乡村治理效能的影响机制入手,分析了广东省利用数字技术提升乡村治理效能的具体实践内容及存在的突出困境,并提出了广东省未来以数字技术驱动乡村治理效能提升的优化路径。

关键词:数字技术;乡村治理效能;技术赋能;技术赋权

中图分类号:F320.3D63

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)03-0042-08

一、引言

随着我国数字乡村建设进入全面推进时期,“互联网+”、大数据、云计算、4G等数字技术正深度融入到乡村治理的细枝末节。2023年中央一号文件提出了“提升乡村治理效能”的重要任务,并在具体措施中提出了“完善信息化支撑的基层治理平台”,以及“推广数字化、接诉即办等务实管用的治理方式”等,意味着数字技术在提升乡村治理效能中的重要作用得到党和国家的重视与肯定。2023年以来,广东省委决定实施的“百县千镇万村高质量发展工程”,也提出要创新乡村治理方式方法,推广应用数字化、网格化等治理方式,开展乡村治理示范创建。近年来,在国家印发《数字乡村发展战略纲要》并提出数字乡村试点工作部署后,广东省出台了《广东省数字乡村发展试点实施方案》,对提升乡村治理信息化水平,推进乡村治理能力现代化做出了部署和具体安排。同时,广东省大力推进数字政府建设,提出“打造全国数字化治理示范省”,构建全省纵横联动、五级协同的“一网统管”工作体系,实现省域治理的“可感、可视、可控、可治”。广东省各地市以数字乡村建设的试点县、试点镇为重要据点,因地制宜地推进了数字技术赋能乡村治理的实践。那么数字技术是如何提升乡村治理效能的,以及如何更好地利用数字技术提升乡村治理效能,是一个值得关注的问题。本研究将在剖析数字技术驱动乡村治理效能提升的内在机制的基础上,分析广东省数字技术驱动乡村治理效能提升的实践及困境,并提出对应的优化路径。

二、数字技术驱动乡村治理效能提升的内在机制分析

(一)乡村治理效能的内涵

在公共行政理论发展的不同阶段,治理效能具有不同的内涵。在新公共管理背景下,治理(管理)效能主要关注政府部门的行政效率和管理效能[1]。而在新公共治理背景下,“治理”强调通过上下互动过程和多元、合作、协商等方式来管理公共事务,治理效能则反映了在以政府为核心的政府、市场、社会多元统一的公共治理体系中,政府运用公共权力对公共事务进行治理的有效性评价。治理效能的相同描述有“善治”、“有效治理”、“治理绩效”等。乡村治理效能则是政府的公共治理效能在国家治理体系中乡村这一最基本治理单元的具体体现。乡村治理效能是一个关于乡村治理质量、治理水平和有效性的概念。对于治理效能的内涵及其判断标准,传统的公共行政以及新公共管理学派较为关注行政管理的效率标准,认为治理效能是治理通过有效协调资源以达成预期结果或影响的程度,在一定程度上是效率、效益和效果的综合体现[2]。从政治哲学视角出发,政府治理的有效性与否应该参照“公共利益最大化”这一核心价值定位展开,除了效率、效益等工具价值,还应考察公平、正义、民主、回应性等价值尺度[3-4]。本文关于乡村治理效能的界定,既在“管理主义”视角考察乡村治理实现的效率、节约、效益等方面的工具价值,也在“民主主义”视角考察乡村治理实现的公平、公开、公正、民主、回应性等方面的内在价值。

(二)数字技术驱动乡村治理效能提升的赋能与赋权机制

随着数字技术广泛嵌入公共治理场景中,数字技术成为推动公共治理创新和转型

的有效工具。学者们将数字技术在政府数字化转型中发挥的作用划分为技术赋能和技术赋权两种机制,其中技术赋能代表

利用数字技术推动科学决策,以及通过线上线下快速联动等提升政府的治理能力,

而技术赋权是利用数字技术推进公民、社会组织、市场等主体参与治理,实现多方协同[5-6]。在乡村治理场景中,数字技术的应用推动了乡村治理结构、业务流程和服务方式的变革,不仅为不同社会主体更广泛便捷地参与乡村公共事务、享受公共服务提供了便利,也为乡村创新治理方式和提升治理能力提供了技术手段,驱动了乡村治理效能的提升。在已有研究基础上,本文将从技术赋能和技术赋权两个方面分析数字技术驱动乡村治理效能提升的内在机制。其中技术赋能是数字技术作为一种新型的治理工具,通过平台搭建、技术嵌入和场景改造等方式,为乡村治理主体有效获取乡村社会多元诉求信息,提升决策、监督和服务能力,提升管理和服务效率,改善治理主体之间的互动关系等方面提供的技术支持。技术赋权是在乡村治理场景中,数字技术创造性地建立基层政府、村民、社会组织、企业等乡村治理主体之间的连接,提升了村民等乡村治理主体通过数字技术获得信息、利用资源、参与表达和采取行动等方面的能力,保障了村民等在乡村公共事务管理中的知情权、监督权、申诉权、决策权和参与权。如图1所示,数字技术通过技术赋能和赋权机制的双重驱动作用促进了乡村治理效能的提升。

首先,数字技术的赋能机制推进了乡村治理方式、手段和机制的创新,提升了乡村社会治理的水平和政务服务的能力,不仅从工具价值层面提升了乡村治理的效率、效果和效益,也为实现乡村治理的公开、公平和回应性等内在价值创造了技术条件。在乡村治理场景中,以数据为要素基础,以数字技术为工具支撑、以数字平台为载体的数字治理机制推动了乡村治理方式的变革,通过数据的采集、整合、共享和信息挖掘,为对乡村公共事务管理进行智慧决策、前瞻预测提供精准的数据支持,为识别和供给个性化、优质的乡村公共服务提供了技术条件,也为实现乡村治理数据的跨时空精准传递以及实行网格化、精细化的乡村治理提供了技术平台[7],带来了乡村治理效率、效益和效果的全面提升。集约化、一体化的数字平台解决了传统治理中资源分散、治理碎片化和效率低下等问题,实现治理要素的整合、多方治理力量的联动和治理过程的全监管,从而能够进行有效的指挥、协调、监管和反馈,不仅能加强源头治理,将矛盾化解在萌芽状态,还可以确保大部分事项在最早时间以相对较小的成本得到最有效的处置[8],从而大大提升了乡村治理的效益和效果。数字技术在乡村治理场景中为村民提供了网络问政的数字平台,对政府推动信息公开透明和完善信息公开机制形成倒逼压力,同时也为村民提供了多种诉求表达和上诉的渠道,并通过政务热线等回应机制的设置推进政民良性互动,有利于破解传统治理中信息不对称的困局,加强公众舆论监督[9],推动乡村治理实现公开、公正、回应性等价值追求。

其次,数字技术的赋权机制推进了乡村治理结构的变迁和优化,推动了乡村治理中多元主体合作共治格局的建立和完善,从内在价值层面推动了乡村治理效能的提升。在工业化、城市化背景下,乡村人口大量流出,乡村人口出现了“人地分离”的情形,乡村治理中出现了村籍人口“失联”和治理结构断链的困境。而数字技术的运用为乡村治理结构接续尾部断链,从而实现乡村治理主体“共同在场”提供了技术路径,实现了乡村治理结构和参与结构的双重变迁[10]。实践表明,村务微信群等移动互联网技术赋权下的乡村治理,能够打破乡村治理中精英主义的“话语霸权”以及草根群众的“失语”状态,强化村民主体在乡村治理中的主体性作用,形成“国家在场”和“乡村自治”的双重面向[11],从而实现乡村治理的民主、公开、公正等价值追求。同时,数字技术的应用通过提供政务公开渠道和数据开放平台等外部技术条件为村民等乡村治理主体获取信息、资源及帮助,以及在乡村治理中参与表达和采取行动方面提供了前所未有的便利,保障了他们对于乡村公共事务的知情权、参与权和监督权,在乡村治理中实现了平等、参与、自主、以人为本等治理价值。另外,利用数字技术搭建的数字平台打通了政府、社会组织、企业等治理主体的数据资源和治理资源,拓宽了社会力量、市场主体参与公共事务的渠道,突破了传统政府主导的线性管理无法有效应对社会复杂问题的困境,构建了政府部门、村级组织、村民、社会、市场多元主体协同共治的治理格局,有利于彰显乡村治理的民主、协商、合作共生等内在价值。由此可见,数字技术在乡村治理中的应用通过优化乡村治理结构和构建多元共治格局,为实现乡村治理的民主、公平、正义等内在价值创造了有力的技术条件。

三、广东数字技术驱动乡村治理效能提升的实践分析

广东省积极探索将数字技术与乡村治理深度融合,因地制宜将数字技术渗透到乡村治理的各个领域和环节,让数据多跑路、群众少跑腿,有效破解了农村基层治理的一系列堵点痛点难点问题,形成了一批可复制可推广的典型经验。

(一)数字技术推动乡村治理方式和机制创新,提升治理效率效果

1.依托智慧政务平台提供“一门一窗一网一次”式便民服务,实现政府服务县、镇、村全覆盖

佛山市南海区的政务服务一体化平台实现了市、区、镇、村四级联动,东莞市大朗镇实现了全镇政务服务办事窗口和事项的“一门式”集中,惠州市惠阳区推动“一门通办、集成服务”延伸到镇村,韶关市新丰县在7个镇(街)政务服务大厅普及“一门式一网式”业务系统的应用,云浮市罗定市罗平镇通过实行“一站式”集中审批服务从过去的“办一事进百门”转变成了现在的“办百事进一门”。“粤智助”政府服务自助机提供30多个部门的519个服务事项,承载基层、农村、产业园区各类政务民生和企业服务,以实现群众办事“小事不出村,大事不出镇”。在2022年,广东省就已经实现了“粤智助”在全省行政村的全覆盖。

2.依托智慧村务系统实现了村级治理的一体化、高效化和精准化

广东省多地在镇村末端环节建立了省、市、县、镇、村五级联动的省域治理“一网统管”体系,实现了乡村社会治理的精细化和服务的高效化。如广州市番禺区沙湾北镇建立的“百县千镇万村高质量发展工程指挥调度信息平台”汇集全区26个部门71个系统100个行政村,佛山禅城区建设的“乡村大脑”从“人、财、事、物、组织”五个维度全面梳理农业农村底数,惠州市惠阳区“云智慧”治理平台实现了“一张网”内“办小事、报大事”与部门“办实事、解难事”相衔接,茂名高州市云潭镇镇域治理“一网通管”工作通过汇聚324路视频点位与视频资源实现了对全镇区人、车、物等要素的感知,潮州市湘桥区官塘镇利用钉钉全国统一数字乡村平台功能搭建了镇级和15个行政村的管理平台,江门市江海区利用“粤平安”综合网格服务管理系统构建了区、街、村(社区)三级综合指挥平台。

智慧村务系统也提升了乡村社会治安和应急管理的高效化、精准化水平。如中山市打造的“数字乡村平台”,在全市所有镇区建立了超13000个监控,3600线天翼云播,实现了乡村治安防控“全覆盖、无死角”。同样,在梅州市大埔县百侯镇、惠州市惠阳区、韶关南雄市珠玑镇和水口镇、清远市佛冈县迳头镇等地,通过深入推进“雪亮工程”工程在镇村主要进出路口、重点场所、治安敏感区域安装高清智能视频监控摄像头,建立社会治安综合治理数字平台,实现了乡镇综治管理、森林防火预警、防溺水、道路安全管理、社会治安管理等领域的广泛覆盖。

3.依托数字党建平台开展乡村基层党建学习,推动党建宣传形式和方式的创新

在党建活动中,数字平台成为乡村基层党建学习的重要渠道和工具。如广州从化区建设的“仁里集”共建共治共享云平台通过设置了“党史教育”、“党员教育”、“组织建设”、“联系群众”等栏目,为基层党员接受最新学习教育、服务群众、参加支部活动提供了移动互联网平台。潮州市湘桥区官塘镇利用数字平台开设“百年党史学习”专题,并举办了多场次“线下+线上”党史宣讲活动,把党史学习教育直播连线至各村(社区)党支部和基层各个角落。同时,数字技术的应用也为乡村加强精神文明建设搭建了技术平台。如在阳江市阳东区,“智慧乡村”电视门户专门设立了“新时代文明实践中心”专区,从而使党的理论、党的富民政策、农业技术、村规民约、好人好事等能够精准传递给每一个家庭和每一个村民。

同时,数字技术推动了乡村基层党建宣传形式和方式的创新。如东莞市中堂镇打造了1个镇级文明实践中心、20个村级实践站、93个实践点,通过人民日报机、科普e站、触屏电脑、文化莞家取票机、网络电视和朗读亭、党建机器人“三宝”等智能终端与群众的互动交流,以及利用党建文化主题展览中设置的滚动播放的电子显示屏等数字技术进行党建内容的展示和宣讲。

4.乡村智慧公共服务助力破解农村公共服务供给不足和供给不平衡问题

在公共法律服务领域,“互联网+公共法律服务”充分利用信息化服务手段为村民提供便捷、高效的法律服务,促进矛盾纠纷远程在线化解,破解农村法律服务的“最后一公里”问题。如在惠州市惠阳区配置的15个云平台一体机、韶关市仁化县黄坑镇推出的“互联网+公共法律服务”平台、东莞市麻涌镇采用的“法通小博士”机器人、梅州兴宁市陂蓬村引进的“法律机器人”,都通过提供线上专业律师接单,或提供线上24小时在线的法律法规查询、诉讼引导、实体问题解答、远程调解等专业法律服务,有效解决了律师不在身边、村委会法律知识不足的问题,能有效弥补农村法律资源欠缺等短板。