甘肃省乡村振兴与生态安全耦合协调关系分析

作者: 鲍娟娟 吕剑平

摘 要:生态安全与乡村振兴相辅相成,和谐共生,良好的生态环境惠及民生福祉。通过研究现有关于生态安全与乡村振兴的理论基础,基于2010-2019年甘肃省统计数据,构建二者的综合评价指标并运用熵值法计算其权重及综合得分进行分析,最后计算二者的耦合协调度来反映其耦合协调关系。结果表明:2010-2019年,甘肃省乡村振兴水平综合得分一直保持良好的上升趋势;2010-2016年甘肃省生态安全综合水平得分波动上升,2017年开始下降且下降幅度较大。两系统耦合状态由最初濒临失调-勉强失调-初级协调-良好协调发展。目前两系统交替上升,但是增长势头减弱。因此,甘肃省依旧要以保护生态安全为首要,在此基础上推动乡村振兴,促进二者协调发展。

关键词:乡村振兴;生态安全;耦合关系;甘肃省

中图分类号:X22 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)01-0033-08

生态安全是在2000年国务院发布的《全国生态环境保护纲要》提出的,泛指人们对生态环境的过度使用会对经济的可持续发展造成不利影响,表现在环境质量和自然资源的供给量下降对经济的支撑能力减弱[1]。中共十九大报告中提出了乡村振兴的战略,实施乡村振兴战略是我国建设美丽中国的重要举措。同时,乡村振兴战略中明确提出,乡土社会是“三生合一”,即有什么的自然生态就会依赖于自然生态的生产和生活方式[2],因此乡村振兴也是贯彻我国生态文明战略的重要基础。目前甘肃省在国家乡村振兴政策引导下,开启乡村振兴之路,推动了农村社会的发展,使人民生活质量得到提升,甘肃省农村经济与群众生活发生了显著变化,但是目前甘肃省的农村经济发展依旧不平衡,生态环境现状满足不了人民群众对美好生活的向往,特别是随着人类的过度活动、乡村生活空间的不断扩大以及农业生产强度与规模的增加对生态环境破坏日益严重。所以甘肃在发展经济的同时注重生态安全尤为重要,要实现人与自然共生,空间生态资源共享,才能促进经济与社会和谐发展。

人地系统耦合是人类经济社会系统与自然生态系统交互作用、相互渗透,并形成人地耦合系统(“人地圈”)的综合过程[3]。学者吴传钧提出人地科学,认为人地关系各个系统是相互作用的,旨在研究人地关系多因素的耦合协调来促进区域可持续发展[4]。目前,我国实施生态文明建设、乡村振兴战略的主要目的就是调整和改善人地耦合关系,推进生态脆弱区实现人地、人与自然共生。乡村以农业生产为主要经济基础且具有生态功能、社会功能以及经济功能[5],我国在大力推进乡村振兴的同时,也在积极促进乡村生态系统的不断发展,进一步确保我国生态安全。

在现有关于乡村振兴与生态问题(含资源环境问题)的讨论中,学者们从生态环境的角度研究了乡村振兴与生态环境二者的治理模式[6-7]以及乡村生态保护下的乡村振兴模式与路径[8]。从生态文明方面来看,研究了生态文明建设及乡村,振兴战略之间的关系[9-11];在生态治理方面,提出了生态治理在乡村振兴中的重要性[12-16]。其中,学者李娟认为二者存在依赖关系:生态文明既是乡村振兴的重要表现,更是乡村振兴的必要前提,没有农村的生态文明建设就不可能实现真正的乡村振兴[17]。赵金科,李娜认为生态安全是乡村生态振兴的逻辑起点与目标指向,乡村生态振兴是维护生态安全的有力举措,二者都是我国生态文明建设的重要内容[18]。温铁军认为生态文明与农业都具有多样性,是直接相关的。生态文明与乡村振兴,两者之间是紧密相关的[2]。综上所述,生态安全与乡村振兴二者之间存在相互影响,相互作用的关系。

“耦合”源于物理学当中,用于描述系统中两个或多个变量之间彼此作用并相互影响的现象和动态关联关系[19]。耦合度反应系统相互影响的程度,耦合协调度是系统间相互影响的和谐程度[20]。耦合协调度模型目前在各领域应用较为广泛,特别是在研究生态问题,如分析生态安全与城镇化两个系统的作用关系[21-23]。三个系统之间的协调关系,如人口-经济-农业生态资源的耦合协调关系[24-25]。但目前尚未有直接运用此模型来分析乡村振兴与生态安全的相互作用关系,生态安全与乡村振兴两大系统通过某种方式相互作用产生影响,直接影响当地经济的可持续发展。因此本文尝试通过建立耦合协调度模型来研究二者的关联关系。特别是甘肃作为我国西部生态安全的重要屏障,生态环境脆弱,生态安全问题突出,乡村经济落后且发展不协调,因此分析甘肃省生态安全与乡村振兴之间的关系具有重要意义。

一、研究区域概括

甘肃位于西北内陆,黄河上游,地处黄土高原、内蒙古高原和青藏高原交汇处,地形复杂多样,呈现东西狭长状分布。近几年以来,甘肃积极开展乡村振兴与生态保护,2019年年末甘肃省有农村人口1363.69万人,2019年全省农林牧渔及农林牧渔服务业增加值比上年增长5.6%,农村居民人均可支配收入9629元,比上年增长9.4%,全省粮食总产量达到1163万吨,比上年增长1%。全省乡村旅游收入达到340亿元,游客接待量达1.27亿人次,同时甘肃省打造“甘味”农产品品牌,建立地方优势特色农产品,农产品网上销售额达162亿元。甘肃省坚持倡导绿色可持续发展,大力发展节水农业、旱作农业等,加大生态环保治理力度,围绕河西祁连山构筑国家西部生态安全屏障,积极推进山水林田湖草的生态保护修复及大力实施生态保护源头管控。

二、数据来源及指标体系建立

(一)数据来源

基于数据的研究需要与可获得性,本文数据主要来源于《甘肃农村统计年鉴》、中国城乡建设统计年鉴》以及《甘肃统计年鉴》。

(二)指标选取

由于乡村振兴与生态安全两系统涉及因素较多,自身都具有复杂性,二者紧密相连且相互作用,单一指标无法体现乡村振兴或者生态安全的综合水平,因此指标选取应具有代表性、科学性以及系统性,能够全面真实客观反映二者的水平。

1. 乡村振兴指标体系

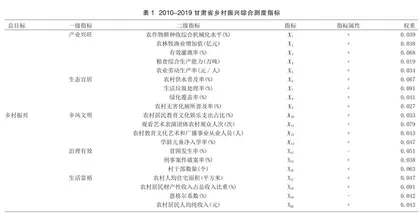

关于乡村振兴指标体系的构建许多学者都进行了大量研究,其指标体系已相对成熟,在借鉴前人的基础上[26-27],在结合甘肃省经济社会与生态资源情况,本文构架一级指标和二级指标,主要从“产业兴旺”、“生态宜居”、“乡风文明”、“治理有效”、“生活富裕”五个方面共计20个指标来反映乡村振兴水平见表1。

2. 生态安全指标体系

习近平总书记指出“生态安全是新时代发展的重要组成部分”。目前国家对生态安全的重视及关注体现的是在新理念的指引下,尊重自然,人与自然的共生、和谐共处,有利于维护生态安全,实现生态文明建设取得新进步。但是生态安全是一个庞大的系统具有综合性与复杂性,在选取指标时需要综合全面考虑影响生态安全的任何一影响因素,指标的选取要多方面考虑,不仅要科学还要能如实反映人类生存与社会发展存在的环境压力、状态及其变化。本文在借鉴已有的成果的基础上[28-30],根据PSM模型及其原理,从生态安全压力系统、生态安全状态系统及生态安全响应系统三方面建立指标体系来反映甘肃省生态安全状况。具体指标见表2。

三、乡村振兴与生态安全水平评价

(一)研究方法

熵值法是以指标信息量的大小确定各指标的权重,主要用来评价指标的信息是否有用,如果指标能呈现较多有用的信息,其权重就越大。熵值法与其他评价方法相比,客观性强、可信度高。因此本文运用熵值法对甘肃省乡村振兴发展水平和生态安全水平分别进行综合评价分析。

在构建乡村振兴与生态安全指标体系后,由于各个指标单位不统一,差异较大,无法直接进行比较,因此为了使评判具有科学性,获得标准化的数据,必须进行无量纲化处理。同时为了防止标准化后的数据无意义,统一对初始标准化加0.0001。主要计算方法如下:

1. 极值法进行标准化处理:

2. 熵值法确定指标权重

(1)计算第i年第j项指标的权重

(2)计算每个指标的信息熵值。

(3)计算每个指标的权重

3. 分别计算甘肃省乡村振兴与生态安全综合得分

i, j分别表示乡村振兴系统和生态安全系统中的指标数量;xi,xj 分别表示的是乡村振兴系统和生态安全系统中指标的标准化;wi,wj 为指标的权重,由此函数来计算获得乡村振兴综合水平 Ux和生态安全综合水平Uy,Ux,Uy的值越高,表明两系统的综合水平越高,反之,表明两系统的综合水平较低。

(二)结果分析

从表3可以看出,甘肃省乡村振兴综合发展水平得分一直处于上升趋势,从2010年的0.082增长到2019年的0.890,增长0.808,说明甘肃乡村发展能力不断增强,发展速度较快,特别是在2017年增长幅度较大,达到0.7以上,由此可见甘肃乡村振兴战略的实施取得了一定成效。从图1可以看出在五个子系统中,产业兴旺系统、治理有效系统、乡风文明系统以及生活富裕系统发展水平都在逐年上升但各年得分都较低且五个子系统得分差距较大,发展不平衡,这说明在整个战略实施中,没有统筹好各方面的同步发展。主要是由于甘肃资源配置效率不高,起步晚,受到经济资源限制,使得各方面发展不协调。但生态宜居系统在2015年后呈现出良好发展势头。2015年以来甘肃省响应国家政策号召加大农村人居环境治理,重点进行农村改水、改厕,同时实施生态扶贫与生态移民,大力加强美丽乡村建设初见成效。

从表4可以看出甘肃省生态环境综合水平得分从2010年的0.325降低到2012年的0.209之后又开始增长到2019年的0.651,这说明在2013年后生态安全水平呈现上升的良好趋势。主要得益于甘肃省2013年起开展“祁连山生态治理”、“两江一水”区域综合治理以及定西渭河源区生态保护与综合治理,发展循环经济,大力推进生态环境建设。

从图2可以看出,在四个子系统中,压力系统得分从2010年的0.272降低到2014年的0.081之后又增长到2019的0.191,这表明甘肃省在推动农村经济发展,乡村发展的同时,依旧伴随着较大的环境压力问题。状态子系统得分整体上有所提高,但出现波动,且在2017年下降较大,说明2017甘肃省生态状态的维持能力开始减弱,主要是经济发展需要,甘肃经济建设用地面积扩大,大量耕地、林地被占用为住宅、工业用地,而甘肃绿地面积总量不足,绿化率不断下降。响应子系数得分逐年在上升,从2010年的0.042上升到2019年的0.236,这说明甘肃省生态环境治理取得成果。主要是因为2010年以来,甘肃省加强森林资源保护和自然保护区建设,并实施人工造林,增加森林面积和蓄积量。此外还得益于甘肃省在乡村实施绿化行动,美化农村居住环境。

从表3和表4中可以看出在2012-2015年之间生态安全综合水平得分低于乡村振兴综合水平得分,这主要是因为农业发展过渡使用大量农药化肥以及地膜,加之城市工业的“三废”在一定程度上转移到监管不严的农村地区,造成农村地区水污染、资源破坏以及固体废弃物污染严重影响了农业农村生产与生活居住。在2016和2017年,甘肃省生态安全综合水平得分高于乡村振兴综合水平得分,这主要得益于甘肃省加强了资源保护和生态修复,在推动农业绿色可持续发展方面开展了大量工作,推动人地的可协调持续发展。但在2017年到2019年,生态安生态安全综合水平得分又开始低于乡村振兴综合水平得分,这说明生态安全问题依旧突出,这是因为在促进农村经济发展的过程中,人类活动对环境的破坏,工业污染依旧严重。

四、耦合协调度模型估算及态势分析

为了分析甘肃省乡村振兴与生态安全的协调发展水平,本文运用物理学研究中的容量耦合概念和容量耦合系数[19-20]构建甘肃省乡村振兴与生态安全的耦合度模型,具体公式如下:

(一)耦合协调度模型