合约选择、交易成本与农业合作组织效率

作者: 苟茜 方雪舟 林海波

摘 要:本文基于威廉姆森交易成本理论,探讨了农业合作组织合约选择与交易成本、组织效率之间的关系。本文将农业合作组织与农户之间签订的合约分为四种类型,其一体化程度从小到大依次为产品合约、受监管的产品合约、要素合约及一体化合约。受资产专用性、不确定性影响,不同的合约选择对称分布不同的交易成本;一体化程度越高的合约,农业合作组织的交易成本越低,组织效率也越高。本文利用广东省252个农民专业合作社样本进行实证检验,回归结果表明,农业合作组织合约选择的一体化水平与合作组织效率之间存在正相关关系。

关键词:交易成本;合约选择;农业合作组织;组织效率

中图分类号:F306.4 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)05-0032-11

一、引言

农业合作组织与农户的经济关系,其本质是交易,而交易是以合约作为其微观规制的(威廉姆森,2001)[1]。从经济学的角度来说,合约并不仅仅是具有法律效力的合同文本,更是交易双方“合意”的博弈均衡。按照“契约观”的公司治理理论观点,企业的边界在哪并不重要,重要的是交易参与各方签订合约的内容、合约形式与合约执行力(Jensen et al,1979)[2],因为合约的目的就是为了稳定交易各方的行为预期,减少事后的道德风险和降低事后的交易成本。从这个角度讲,并非交易成本决定了合约选择,而是合约选择决定了事后交易成本的大小与“后契约机会主义行为”发生的概率(Klein et al,1978)[3]。合约不完备性是交易成本产生的原因(哈特,2006)[4],而将交易类型与合约关系联系起来考察,则成为交易成本经济学的主要研究内容(威廉姆森,1996)[5]。威廉姆森的基本观点是:不同特征的交易产生不同的交易成本,为实现这些交易所签订的契约类型也不同,而不同的契约类型又对应着从市场到企业的无限种治理结构,选择哪种治理结构的核心标准在于其是否能够实现交易成本最小化(孔祥智等,2018)[6]。正是在这个意义上,威廉姆森(2011)[7]指出,一个有效的治理机制设计,可以有效地降低交易各方的交易成本,即“治理结构可以节省交易成本”。

和主流经济学重点关注的工业和制造业企业不同,农业生产的组织形式和交易形式都更为复杂,合约安排与合约治理的内容和方式同样也更复杂和多样化。农业经济与管理领域的研究者基于威廉姆森的交易成本理论做了大量的探讨,旨在检验和证明农业合作组织与农户之间签约的合理性与效率问题(蔡荣、马旺林,2014)[8]。有研究者指出,农业合作组织与农户之间签订的合约类型主要包括要素合约与商品(产品)合约(周立群、曹立群,2002)[9],而实际上,农业合作组织与农户之间签订的合约类型远不止这两种,还包括“准一体化合约”(万俊毅,2008)[10]、“一体化合约”(王爱群、夏英,2006)[11]和“混合型契约”(何一鸣等,2014)[12]等合约。不过,研究者们对于不同类型的合约安排如何节省和降低农户与农业合作组织之间的交易成本问题还很少进行深入分析。但这一问题非常重要,因为交易双方对合约执行机制如法律、社会资本存量等因素并没有太多的直接影响与干预,对农业合作组织而言,与农户的“关系”互动与“信任”建立固然重要,而与农户签订能够有效施加影响力和控制力的合作契约可能更加务实。本文在交易成本经济学的理论框架下,深入探讨不同类型的合约安排到底是如何降低和节省农业合作组织与农户之间的交易成本的,并且通过计量检验确定合约选择、交易成本降低影响农业合作组织运营效率的证据。一方面,希望能从理论的角度为威廉姆森“治理结构可以节省交易成本”的论断提供来自农业生产领域的新证据;另一方面,希望能够从实践的角度为农业合作组织提高组织运营效率提供操作性的对策建议。

二、相关研究回顾

(一)合约、治理与交易成本研究的理论基础:威廉姆森的经典贡献

威廉姆森(1996)[5]率先阐述了合约、治理与交易成本这三个经济学理论脉络之间的逻辑关系。事前的信息成本、事中的谈判成本、事后的执行成本构成了总交易成本,其中,事后的执行成本受交易各方的有限理性、合约的不完备性、交易各方的机会主义行为等因素影响而必然存在,因此交易各方必须通过一致性同意的事前合约尽量予以减少和降低;事前合约的形式与内容、合约的执行机制等相关条款与规定,即合约的治理机制与治理结构设计对于履约行为和履约效果而言至关重要。

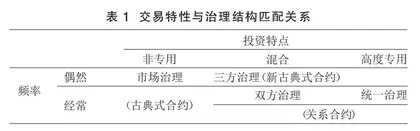

威廉姆森(2011)[7]具体指出,合约的治理机制和治理结构是由交易特性的适应性决定的,而交易特性的三个主要影响因素为:资产专用性、交易的频率和交易的不确定性。关于这三种因素的组合,按照威廉姆森的看法,资产专用性增强时,中间组织和科层组织即企业化的效率逐渐优于市场;而当资产专用性极高时,科层即一体化的企业组织将会成为交易形式的首选,这是防范专用性资产投资而导致的机会主义行为的最优合约安排(陈灿,2013)[13]。而交易频率与资产专用性的组合决定了合约的性质:经常的、非专用性投资性质的交易适合订立古典式合约;偶然的、具有专用性投资性质的交易适合订立新古典合约;经常的、具有专用性投资性质的交易适合订立关系合约。而三种性质的合约分别对应四种治理方式,即市场治理、三方治理、双方治理和统一治理,统一治理即为一体化或企业内部化形式(表1,威廉姆森,2011)[7]。这是威廉姆森有关交易特性与治理机制和治理结构匹配的经典描述。

威廉姆森有关交易特性与治理结构之间关系的讨论属于定性、规范的研究,因此,“治理结构可以节省交易成本”的论断在当时只能是一种理论假说,“威廉姆森范式”还需要后续研究在几个重要方面进行完善和推进:第一,作为“后契约机会主义行为(Klein et al,1978)[3]”最重要的影响因素之一,也是事后交易成本最重要的影响因素之一,不确定性(uncertainty)是如何影响合约安排与治理结构的,威廉姆森在理论模型中并未考虑;第二,合约安排或治理结构设计主要是用来节省和减少事后履约成本的,而非交易成本决定了合约安排或治理结构;第三,从Macneil(1980)[14]开始,“关系合约或关系契约(relational contract)”的含义一直没有被厘清,“关系治理(relational governance)”可以被理解成为一种合约执行机制或履约装置(青木昌彦,2001)[15],即合约的执行力量不是依靠法律、暴力和市场声誉机制,而是依靠个人之间的伦理道德机制,即所谓的“合约自我履行机制(本杰明·克莱因,2003)[16]”;但“关系合约”如果被理解成为一种合约形式或合约类型,将会引起概念上的争议。威廉姆森的分析也没有明确指出这两个概念之间的区别;第四,如何证实“治理结构可以节省交易成本”这一论断?对交易成本的测量与实证研究是“世纪难题”,目前的经验研究基本都是从案例分析着手的。按照国内学者的看法,交易成本经济学的经验研究主要分为两个阶段(蔡荣、马旺林,2014)[8]:第一阶段大致开始于20世纪80年代,主要选择飞机、汽车等大型制造业企业为研究对象,以后逐步扩展至非制造业;第二阶段开始于21世纪初,考察对象仍然以制造业为主,但考察内容逐渐转变为合约治理与关系治理对纵向协作关系发展的影响。由于多数案例研究的结论证实工业和制造业领域企业的一体化趋势是经济可行的,威廉姆森(2002)宣称“(交易成本经济学)是一个经验上成功的故事[17]”。

(二)农业生产领域的合约安排与交易成本关系:理论与证据

交易成本经济学不应“忽视”在农业生产领域的理论探究和搜集经验证据。严格意义上讲,国际合作社研究形成“学派”的时间可能还要早于科斯对于企业性质的探讨。国际合作社学派早期是以美国Sapiro和Nourse这两个人物为代表的,他们在合作社如何获得成员的信任和提高合作社的凝聚力研究方面做出了很大贡献。但农业领域对合约安排与交易成本之间关系研究的经典贡献,首推张五常(2000)教授在《佃农理论》中对台湾农业分成租佃制度的研究[18]。张五常指出,固定租金合约、工资合约与分成租佃合约分别对应事后不同的交易成本,其中,分成合约由于风险和不确定性导致事后交易成本最高。然而在实践中,三种租约都普遍存在,分成合约并未因为事后交易成本高昂就被交易各方抛弃。这种非常有趣的现象在我国大陆农业生产领域同样存在。

1. 国外农业合作组织合约安排与交易成本的相关研究

20世纪90年代以后,将企业理论应用到合作社研究成为主流的研究方法。这种“移植性研究”暗含的假定是,农业合作组织究其本质而言是一种“农户所有企业”,是与“投资者所有企业(IOF)”和“员工所有企业”并列的一种企业所有形态(Vitaliano,1983)[19]。但是,合作社的委托代理关系与其它企业的委托代理关系不同,合作社的委托代理合约是双向的:当合作社管理者向社员提供合约时,管理者是委托人;而当农户向管理者提供合约时,社员则成为委托人。这种双向委托代理关系形成一种重复博弈而且优势互换,大大降低了双方的履约成本(Eilers&Hanf1999)[20]。但是,并非所有的农业合约都能有效降低合作双方的交易成本。在美国,食品行业因为后端的订单式合作协调与谈判成本高昂,因此在20世纪80年代以后,食品行业为了最大程度地降低交易成本,不断加深纵向合作程度,多数企业最终实现了产业链的一体化整合(Frank & Henderson,1992)[21]。此外,“关系治理”“信任”等文化传统因素对于西方国家的农业合约订立同样也发挥重要影响力。以葡萄酒产业为例,Goodhue et al(2003)[22]对美国加州葡萄种植户、Fraser(2005)[23]对澳大利亚葡萄种植户、Fernandez-Olmos(2009)[24]对西班牙里奥加地区葡萄酒企业如何签订交易合约进行了实地考察,结果发现,关系、信任等社会资本因素(social capital)对于交易各方选择签订书面合同还是口头协议影响巨大,而且对于合约履行情况也有直接的影响。而对于农业企业而言,如何有效降低事后的合约执行成本,与种植户之间签订何种形式的合约,不仅需要考虑信任特征等社会资本因素,还需要考虑资产专用性和交易复杂性两个方面的因素。可以看出,合约安排与交易成本的关系权衡,站在企业或合作社的角度,还是站在农户的角度,得出的结论可能有很大不同。

2. 中国农业合作组织合约安排与交易成本的有关研究

中国农业合作组织或农业合作社的情况要远比其它国家的农业合作组织复杂。国内有关农业合作组织或农业合作社与农户之间签约行为的合理性及有效性的讨论大致可分为两种,一种是对现实世界中的农业合作组织与农户之间的合作模式进行考察,并分析比较不同模式的交易成本;另一种从理论出发,直接讨论农业合作组织不同的合约安排如何与交易成本对称分布。有关农业合作组织与农户之间实际的合作模式,主要包括“订单农业或公司+农户”(邓宏图,米献炜)[25]、“合作社+农户”(黄祖辉、王祖锁,2002)[26]、“龙头企业+合作社(基地;大户)+农户”(张晓山,2012)[27]等,这一类文献的特点是针对农业合作组织或合作社的实际运营模式,分析讨论这些模式背后的理论逻辑及合约安排的合理性。研究者的观点大致相同。第一,不同的合作模式本质上都差不多,都是“公司+农户”这一基本模式的不同变形,都可以通过某种形式的合约安排,在自然禀赋和自然条件不确定的情况下,一定程度上稳定企业和农户、中介组织等交易各方的行为预期,由此降低事后各方的交易成本;第二,之所以合作模式不局限于“公司+农户”,是因为农业生产不确定性因素很大,农户与农业企业、合作社等交易各方的素质参差不齐,合约执行经常会打折扣甚至根本不执行(刘风芹,2003)[28],为了更有效地防止事后机会主义行为,需要设计更为精巧细致的合作模式并签订更复杂的合约条款约束各方;第三,尽管各种模式都有其效率区间,但是综合考虑交易各方的关系互动、市场环境变化等因素,总是会有最优的合作模式出现(聂辉华,2012)[29]。综合各种研究结论来看,农业合作组织与农户之间的最优合作模式,得到最多支持的是股份制合作模式(孟召将,2012)[30],即准一体化或一体化的合作模式;第四,这一类文献的讨论基本都是规范研究和案例研究,很少有定量研究的证据。目前能够查证到的文献中,只有两篇文章对“公司+农户”“合作社+农户”具体能够节省多少交易成本进行了测算,蔡荣(2011)[31]计算出山东省合作社苹果种植户比非合作社种植户每亩节省交易成本48元,纯收入增加了321元;王丽佳和霍学喜(2013)[32]对2008—2010年陕西省苹果合作社中的社员农户与非社员农户的交易成本进行了估算,得出的结果是,农户加入合作社可节省980元的执行成本和运输成本,并减少8.1小时的苹果分级时间。夏春玉等(2015)[33]用订单农业中的217份农户数据进行了计量分析,证实了契约治理(契约明确性与契约可执行性)可以显著提升农户的绩效。但是,不同的合作模式是否会因为交易成本节省而带来农业合作组织运营效率的提升,计量研究的证据还比较少见。

整体上看,第二类文献的研究者们都坚持从合约理论和交易成本经济学理论出发,但是基本概念和理论逻辑还是有很大的差异。比较常见的讨论是合作社与农户之间到底是应该签订商品(产品)契约还是要素契约(乔瑞庆、任大廷,2012)[34],但是研究者得出的结论却不尽相同。有研究者明确指出,商品契约优于要素契约(周立群、曹利群,2002)[9];但更多的研究者赞同,要素合约比商品合约更有利于降低交易成本和提高产出效率(孟召将,2012)[30]。两种观点的差异,主要是基于哪一方合作者的角度来看这个问题。但商品(产品)契约和要素契约的二分法并不能准确刻画农业合作组织与农户签约合作的全貌,因此在两种合约之外,有不少研究者提出了“混合型契约”的概念(孔祥智等,2018)[6],混合性契约或中间签约人的出现,最重要的目的就是为了应对农业生产过程中的不确定性和规避风险(唐浩,2011)[35]。但显然,“混合型契约”是一种言之不详的表述,如此重要的问题应该需要更深入地分析。此外,对于农业合作组织而言,有效防范外部性风险和对未来的不确定性进行有效规避,最佳策略就是内部化,即选择准一体化或一体化合约(胡新艳,2009)[36]。这里隐含的结论和建议就是,合作社在可选择的契约集合中,交易成本最低的是与农户签订一体化合约。但是,与第一类文献类似,合约选择与合约安排到底节省了多少交易成本及如何提高合作社组织效率,很少有计量和实证的证据能够提供,相关研究主要也是以案例分析为主。这一类文献中还有很多人注意到了“关系”“信任”“心理契约”“隐性契约”等因素在农业合作组织与农户履约过程中的重要作用,正是由于这些“乡土中国”的特殊传统文化的规制与约束,才有效防范了合约不完备性带来的机会主义行为,大大降低了农业合作组织与农户之间的交易成本(郭亮,2015)[37]。但是,这种观点显然混淆了“合约执行机制”与“合约类型”“合约形式”之间的区别。合约类型与合约形式(包括口头合约等所谓的关系合约)规定了合约各方的权利义务,但是履约行为和履约效果最终取决于法律、市场及文化传统等几个方面的合约执行机制能够发挥多大的影响力(青木昌彦,2001)[15]。