垂直管理:一项发挥中央和地方两个积极性的制度安排

作者: 马文娟 吴兴智

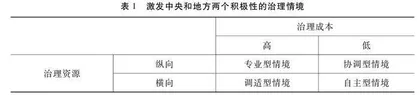

摘要:垂直管理是一项多层级政府治理的制度安排,是我国政府职责体系建设的重要内容之一,对央地关系调整和政府运作流程优化而言重要性不言而喻。垂直管理体现出我国独特的体制优势,即发挥中央的集中统一领导与地方的创造性实践相结合,健全中央和地方两个积极性。根据“行动者—资源”视角,构建“治理资源—治理成本”的分析框架,解析实现“两个积极性”的情境性差异,能够为提升垂直管理的有效性提供启示与思路。

关键词:垂直管理;央地关系;两个积极性

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0091-009

正确处理好中央与地方政府的关系,是所有国家(无论是单一制还是复合制)维持和保障国家有效运行的关键所在。我国现行《宪法》第三条第四款规定:“中央和地方的国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。”作为我国行政体制的重要组成部分,垂直管理在调适我国央地关系、优化条块关系等方面发挥着独特的重要作用,是推进中国式现代化的重要制度保障。

垂直管理始终是学界重点关注和研究的重要议题,相关的研究主要从三条路径推进:一是从中央与地方政府间关系(央地关系)展开,主要关注央地关系的基本模式、主要特征、互动机制、治理工具等内容;二是从政府间关系(条块关系)展开,主要聚焦条块互动的类型与特征、实践历程、条块冲突与共谋等内容;三是从垂直管理自身展开,主要探讨垂直管理的主要类型、选择逻辑、垂直管理与属地管理的优劣比较、实施垂直管理前后的效果评价、中外实践考察等内容。我国垂直管理何以能够“发挥两个积极性”是一个非常值得探讨的问题。为此,本研究的主要工作将从以下四个方面展开:(1)对垂直管理进行概念辨析与类型梳理,从而进一步厘清与垂直管理相关的核心议题;(2)考察我国垂直管理的实践历程,明确其独特性和趋势特征;(3)在与相关研究进行对话的基础上探讨垂直管理与属地管理的情境性差异,以分析其独有的治理功能;(4)对垂直管理的理论与实践发展进行研究展望。

一、垂直管理的概念辨析与主要类型

(一)垂直管理的概念辨析

垂直管理,是一种上级机构对下级机构进行直接管理的模式,各级机构之间的组织关系为垂直线型,垂直管理部门往往工作地点、管理对象等在地方,但主要接受其垂直上级部门而非属地党委政府的管理。垂直管理的概念可以从央地关系、条块关系以及垂直管理自身三个视角展开探讨。

第一,从央地关系视角看,无论是历史维度的考察还是不同国家的发展实践,央地关系由来已久、普遍存在。央地关系是一个多维的权力和资源混合体封丽霞:《国家治理转型的纵向维度——基于央地关系改革的法治化视角》,《东方法学》,2020年第2期。,具体包括央地行政关系与央地财政关系,行政关系以人事权为主,财政关系包括收入划分、财政事权和支出责任划分、转移支付制度吕冰洋:《央地关系——寓活力于秩序》,商务印书馆2022年版,第47页。。改革开放之后中央为了加强对地方控制设置了垂直管理部门,很好地强化了中央对一些关键性资源的管理和控制。因此,垂直管理最直接的影响就是权力与资源在中央与地方政府间的重新分配,体现了中央对全国性事务的有力掌控。循此脉络学界的研究多围绕“集权—分权”主线展开。

第二,从条块关系视角看,条块关系类型众多,垂直管理的“条条”与地方政府的关系便是其中之一徐东涛:《条块关系:理解中国府际关系的一个核心概念》,《治理研究》,2024年第3期。。无论哪种形式的垂直管理,垂管部门人、财、物或管理对象等都与地方有着千丝万缕的联系,因此纵向的“条”与横向的“块”之间的关系如何处理,是影响垂直管理运行过程的一个重要问题。从实践来看,国家加强垂直管理的力度有助于破除地方保护主义、保证政令的通畅、实现资源的最优配置,但垂直管理一方面可能损害地方的能动性,另一方面垂管部门不可能完全摆脱地方政府的干扰,导致各自为政、相互推诿等现象。循此脉络学界的研究多围绕“协同”主线展开。

第三,从垂直管理自身看,垂直管理机构(以下简称“垂管机构”)是由中央政府或者地方政府部门依据法律法规的授权,为了实现对特定领域的直接管辖而在下级地方设置的管理机构。因此,垂管机构的职能设置、机构设置和人员编制等方面由上级政府部门直接管理,不受地方职能部门的管理;或在同级党委政府和上级部门的“双重管理”下,实行“条块结合、条条为主”。实行垂直管理的主要目的,是通过把“人、财、物”的控制权从地方或者下级政府上收到中央政府或者上级政府

刘笑言:《垂直管理的强化及其边界》,《探索与争鸣》,2020年第11期。,以实现优化政府运作流程、统筹安排资源以及防止地方出现管理秩序混乱。循此脉络学界的研究多围绕“秩序—效率”“权责匹配”等维度展开。

垂直管理与属地管理尽管在“人财物”等方面存在着管理模式的差异性,但二者作为国家治理体系的重要特征,合理规范垂直管理与属地管理是理顺与优化条块关系的应然要义,在完善国家行政体制、提高政府治理效能方面同样发挥着关键作用。

(二)垂直管理的主要类型

不管是单一制国家还是复合制国家,垂直管理在央地关系调整上始终发挥着重要作用,只是在适用领域、表现形式及组织载体等方面存在区别。从垂直管理的层级、载体和力度等方面来看,我国垂直管理大体可以分成以下三种不同类型。

第一,根据垂直管理的层级差异可分为中央垂直管理、省垂直管理和市垂直管理。具体而言,中央、省、市通过设置垂管机构,对特定领域公共事务进行统一管理。国家海关总署、国家移民管理局、中国人民银行、国家铁路局、国家审计署等都属于中央垂直管理。省垂直管理在环保领域较为典型。长期以来,环保工作的主要难点在于县级层面环保力量薄弱。2016年9月,我国开始实施省以下环保机构的垂直管理,通过将环境监测、监察事权和人事任免权适度上收至省级环保部门,并将执法权从县级提升到市级赵琳、赵冬梅:《政府环保管理权限划分与绿色技术创新——来自环境保护管理体制垂直化改革的证据》,《上海经济研究》,2024年第8期。,提升了省级环保部门的监管执行能力并保证了基层环保部门的执法独立性。市垂直管理主要在医保等领域进行。2020年,中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出探索推进市地级以下医疗保障部门垂直管理。

第二,根据垂直管理的载体差异可分为实体型垂直管理和督办型垂直管理两类。实体型垂直管理意味着上下级设立对应机构,或为分支机构、派出机构等承担治理责任,其编制、经费、业务等由中央层面或者省级层面直接管理。国家统计局在31个省(区、市)和新疆生产建设兵团设置的调查队作为其派出机构,实行实体型垂直管理。与实体型垂直管理有所不同的是,督办型垂直管理主要是上级部门通过设置专员、特派员或者督察局等形式来履行监督执法的职能。较为典型的是国家审计署,通过设立京津冀、太原等18个特派员办事处,协助开展相关审计工作。督办型垂直管理按照“中央部门决策、地方政府执行、垂直机构督办”的运作方式沈荣华:《分权背景下的政府垂直管理:模式和思路》,《中国行政管理》,2009年第9期。,与地方政府的联系较为紧密。

第三,根据垂直管理的力度差异可分为完全垂直管理型和半垂直管理型。完全垂直管理型是指由中央、省、市通过设置垂管机构,实现对特定领域公共事务的纵向治理。设置的垂管机构不列入地方组织序列,在功能上执行中央政府指令,这类垂管机构往往具备较强的独立性和专业性,像国家海关总署、国家移民管理局、国家水利部、中国人民银行等机构都属于此类型。半垂直管理型是指受到中央部门和地方政府的双重领导,即机构设置按照垂直管理设置,这类垂管机构受到上级和同级政府的双重领导,像国家粮食和物资储备局、国家税务总局等部门都属于此类型。

二、我国垂直管理的实践历程与趋势特征

新中国成立后,垂直管理体制在建立适应计划经济时期的经济社会发展秩序方面发挥了重要作用,中央政府在众多部门都实行了垂直管理体制,通过垂直管理的“条”来进行资源汲取和分配,例如国家海关总署和中国民用航空局等部门,并注重强化中央的权威作用,如在省级政府之间曾经出现过大区政府,后大区政府因威胁到中央政府权威而被取消李瑞昌:《政府间网络治理:垂直管理部门与地方政府间关系研究》,复旦大学出版社2012年版,第95页。。然而,这一时期垂直管理在实践中也出现了一些问题,主要是中央权力的过度集中制约了地方政府积极性,导致地方政府行政效率降低。

改革开放后,为了充分调动地方政府经济社会发展的积极性与主动性,中央开始向地方下放权力,比较显著的标志是财税体制改革。我国从1980年起开始实行“财政包干制”,通过扩大地方财权、事权、税收收入划分等做法实现放权让利,很好地提高了地方政府的财政积极性。然而,这种分权在推动地方政府经济社会发展的同时,也引发了地方保护主义以及不正当竞争等问题。从20世纪90年代开始,我国出现了严重的经济过热现象。中央政府意识到进一步加强宏观调控的必要性,于1994年起实行分税制改革。1995年,税务部门开始实行垂直管理,这是分税制改革在税收征管机构设置层面的直接体现。亚洲金融危机后,为有效加强对金融的统一调控和监管能力,中国人民银行系统于1998年开始实行垂直管理,设立上海、天津、沈阳等9个大区分行和直属中心分行。为了建立适应社会主义市场经济的工商行政管理体制,解决经济发展中出现的地方保护、假冒伪劣、食品安全等问题,更好维护市场秩序,1998年,工商行政管理部门开始实行省以下垂直管理,包括工商、质监和药监等部门都实行这一管理模式Andrew C. Mertha, “China’s ‘Soft’ Centralization: Shifting Tiao / Kuai Authority Relations”, The China Quarterly, Vol. 184, No. 12, 2005, pp. 791-810.。

进入21世纪,为了适应加入世贸组织的需要,2003年的政府机构改革重点强化了经济、金融管理、安全生产等领域的垂直管理改革,在2005年至2006年形成部门垂直管理改革的高峰期。证监会、银监会、保监会陆续在全国设置垂直管理的派出机构,“一行三会”(中国人民银行、证监会、保监会、银监会)分业监管的金融格局正式确立,垂直管理程度得到全面增强,对于增强银行、证券、保险三大市场的竞争能力、更大范围地防范金融风险起到非常重要的作用。

进入新时代以来,随着国家治理体系和治理能力的现代化发展需要,以及对中央集中统一领导及总体国家安全的高度重视,垂直管理在政府机构改革中得到更为广泛的应用。2016年,中办、国办印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》,我国开始实施省以下环境保护机构的垂直管理改革。2018年,中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,组建自然资源部、生态环境部等垂直管理部门,分区域设立督查机构,以保障生态环境安全。2023年,中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》第十一条规定:不再保留中国人民银行县(市)支行,相关职能上收至中国人民银行地(市)中心支行。目前,中国人民银行190个县域派出机构于2024年5月28日正式挂牌,第一财经:《三层架构 央行190个县域派出机构集中挂牌》,2024年5月29日,https://www.yicai.com/news/102128894.html,2025年2月11日。进一步完善了中国人民银行系统的垂直管理体制建设。

综合来看,改革开放以来我国的央地关系调整先后历经一系列的垂直管理改革,呈现出几方面特点:(1)从分布领域来看,实行中央垂直管理的部门主要集中在国家外交(海关、移民等)、重要资源(烟草、民用航空、铁路、粮食、能源等)、金融(银行、银保监、财政等)、环保(生态环境)等,且大多与广义的国家安全相关(粮食安全、能源安全、金融安全、生态安全等);(2)从实施范围来看,垂直管理的推行范围由中央政府的专有职能逐步扩展至环境保护、纪律检查等原本由地方政府管理的职能领域;(3)从载体形式来看,进入新世纪以来中央督办型垂直管理数量明显增多,显示自20世纪90年代分税制提升中央政府的财力之后,中央对地方政府的合法合规性的督查逐步强化;(4)从实现程度来看,严格意义上的完全由中央设立派出机构并承担治理责任的“完全垂直管理”明显多于实行双重管理的“半垂直管理”,深刻表明垂直管理在提高中央调控能力、优化职能配置、机构设置调整以及构建高效运行管理机制等方面发挥着重要作用;(5)从机构设置来看,垂直管理的机构设置较为灵活。目前垂直管理的形式主要有设置监管机构、派驻机构、督察机构、专员和特派员等,在调适中央与地方关系、提高行政效率和质量等方面发挥更大作用。