数字交往中的自我异化及其治理逻辑构建

作者: 张成岗 王明玉

中图分类号:C912 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)03-00102-011

数字技术渗透至日常生活的程度前所未有。新一轮科技革命引领时代变革,人类经历了从庞然大物的计算机到普适计算的数字时代,再从ChatGPT到Sora等生成式人工智能技术的迅速迭代;伴随技术演进,社会交往从人际关系拓展至人机关系的范围日益扩大,且后者更加不容忽视。以前研究关注到数字自我正具备行动驱使能力,从时空重组、阶层重组、情绪共鸣三个方面展开分析,①为数字社会建设提供微观思考。但在以人工智能为代表的数字技术迅速发展的现实需求下,我们不得不进一步思考,人类在与数字技术互动中形成的自我内容是否还由主体自主掌控,人类主体在多大程度上能够实现自我的自由。

数字自我正在陷人一种异化困境。人们的自我不再是由完整的主体构建,而是在技术中介影响下构建,与技术物密不可分。②数字技术使用者被迫成为生产过程的工具,大多数人将成为无能为力的资本工具,仅有少部分人能够纠正异化困境。③大多数人依旧迷恋于技术,寄托于技术实现人类解放,而忘记自我的主体性何在与何为。在人机视角下重新审视数字交往中的自我,关注数字自我异化的形成及类型特征成为重要议题。本文聚焦数字交往领域,对数字自我的异化及其治理进行系统反思和探索,以自我异化的理论溯源为基础,分析技术介人如何加深自我异化,呈现数字自我异化的四种类型,并针对自我异化的问题提供治理路径,努力为社会结构与转型研究奠定微观基础。

一、自我异化的理论溯源

自我概念具有社会属性,强调在社会互动中将他人期望内化于自身的形象展示。在自我的理论研究中,首先,符号互动论极大地推动了自我概念的发展,比如库利的“镜中我”理论、米德的“主我/客我”理论、戈夫曼的“拟剧论”等。“我”的行动必然要符合某种外在的社会期望,才具有存在的合理性。其次,现代性理论为自我概念提供新视角。人们更加重视向内看,不再仅关注外在的社会期望对自我塑造的影响。割裂的现代性让自我难以像工业社会及之前的社会形态那样“团结”,个体化的自我意识觉醒与反抗更加浓烈。第三,社会学可以从福柯的理论中观察技术与自我构建的关系。福柯曾表明,他的研究不仅关注行为的限制与禁止(比如全景敞视监狱),还关注一个人追寻自我的感觉,发展出一种关于“自我的技术”(Technologiesof the Self),人们通过自己的方式或者在他人的帮助下,对自己的身体和灵魂、思想、行为和存在方式进行一定数量的操作,以改变自己,从而达到某种幸福、纯洁、智慧、完美或不朽的状态。④然而,这种技术只是物理空间中的技术,依旧停留在有限的时空中对个体自我构建进行干预。随着数字技术渗透到日常生活,以社交媒体为代表的技术中介进人社会互动过程。数字技术不仅延展人类身体的时空范围,还以内嵌的方式影响人们的心灵与自我构建,强化自我构建中的异己力量。

异化(Alienation)概念的思辨传统来源于黑格尔哲学,在马克思的学术理论构建中得以广泛传播。马克思在异化的探索中,讲到工人在面对大机器生产时,个人的主体性被计算的工时与冰冷的机器消磨,工人不过是流水线上的一个程序。马克思认为,机器大工业中的技术之所以会发生异化,其根源是不合理的资本主义剥削制度,而消除技术异化的唯一途径就是消除资本主义制度,走向共产主义。异化的表现形式之一是“一种非人的力量统治一切”。①也就是说,马克思展示了资本主义生产对人的毁灭性影响,构建出生产生活方式中的异己力量。在马尔库塞看来,技术并不能给人类带来自由。因为统治机构不仅通过技术而且作为一种技术来巩固和扩大自身。因此,被视为是解放力量的技术实际上却成为了解放的桎梏,即让人变成了“工具化”。②个体无力去观察机器“背后”的那些操纵机器以及从中获利的人,而成为了被操纵和控制的“单向度的人”。哈贝马斯也强调,科学技术在意识形态层面实现对人的统治。技术统治论作为隐形意识形态与工具理性联系在一起,为以解决技术问题为核心的资产阶级政权提供了新的合法性。③为了解决工具理性的统治问题,哈贝马斯提出交往理性的解决方案,寄希望于在生活世界通过沟通行为来达成共同意志。

哈贝马斯的现代性方案具有重要启发意义,事实上,在日益数字化的世界,人们的交往行为不断变化,产生新异化现象。罗萨④在《新异化的诞生》中讲到加速的技术并没有使人们更加清闲,而是更加忙碌。人们在日常交往中被异己的力量推着走。比如,工作与生活的界限模糊,个人的生活空间由于技术的介人而被挤压,时刻待命的工作消息压榨私人空间;又如,信息与知识呈现爆炸式增长,但信息摄取的快速化、碎片化等,使人快速遗忘信息,甚至在个体做决策时被算法筛选的信息所左右。

二、技术如何加深自我异化的程度

在工业社会以及先前的社会形态中,人际关系的互动以团块的状态呈现,主体的自我是在有限的时空中构建。到了数字社会,人与人之间的互动状态走向了网络节点,③个体互联借助技术形式实现自我展示。因此,技术深刻地嵌人到自我构建中。然而,伊德在《技术中的身体》中设想:新兴技术能够帮助人类实现个体自由,但这种自由的实现路径是通过人机关系来替代人际关系的,是被机器主导的自由。因此,技术在表面上为个体带来自由,但实际上人类正在将自我让渡给机器。技术从显性和隐性两个方面正在加深自我异化程度。从显性来说,数字交往为自我客观化提供技术路径,让自我变得可量化;从隐性来说,数字交往对自我异化的影响是难以察觉的,渗透在日常生活。

一方面,数字交往中的自我借助数字技术打造一种客观化自我。在过去,人们将自我物质化的形式是前往摄影室拍一套照片,让能够进人有限空间的亲密者对着相册进行评价。这种评价更多地表现为互动中的语言与动作,而非客观化的点赞数量集结。数字交往中的自我能够在视觉上实现在线自我呈现。社交媒体上的“自拍”能够向他人展示他们是谁。①同时,人们也从线上互动中的外部环境来打量自己。相较于非客观化的自我形象,客观化的自我形象如果在社交媒体上获得更多的“点赞数”,那么这种积极反馈会激励用户取悦观众,从而为在未来以类似方式呈现自我提供动力。这种客观的量化形式加速了自我商品化进程,使客观化自我的用户承担了隐形的数字劳动。用户能够自由选择要在平台中呈现的自我形式,但是用户只能选择想要表达的自我,却很难选择关于数字自我的数据及数据使用方向,用户在互联网上的内容生产和消费,即用户在互联网上说什么或做什么的信息,都会成为数据商品。这正如马克思在探讨异化理论时所涉及的第二种异化关系,即人与产品之间的异化关系。虽然用户在互联网中制造了数据商品,但这些数据商品并不归属于用户,数字平台将具有价值的数据出售并获得相应的利润。如果用户想在自我商品化中获得经济效益,便需要追寻流量,创造更多可供客观化考量的数字,如播放量、粉丝数量、阅读量等。而在这个追寻流量的实践过程中,用户不得不面对受众群体口味、平台限流等异己力量的控制。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zzdb20250307.pd原版全文

另一方面,数字交往对自我异化的影响是难以察觉的,渗透在日常生活。数字技术全面渗透在日常生活,以至于技术是隐形的。②社交性机器人(Social Bots)是数字技术渗透在数字交往中的典型案例。社交性机器人是一种新型计算机程序,它作为一种自动化软件,能够控制特定社交媒体上的账户,并执行基本社交活动,比如发送消息或发送互动请求等。社交性机器人与“僵尸”机器人或自动机器人(比如自动发布天气预报的机器人)的不同在于,前者的设计是隐形的,它能够冒充人类。因此,社交机器人能够渗透到数字交往中,将“人一机一人”的互动关系在悄无声息中转化为“人一机一机”互动。一项以某社交平台为例的研究表示,社交机器人在平台上的渗透率高达 80% ,安全防御系统在大规模渗透时无法有效检测或阻止。③人类也并没有察觉出机器控制的能力,以及为什么容易被煽动与操纵情绪。新浪微博官方推出了智能机器人“评论罗伯特”,①以提高社交媒体上的互动活跃度。由于机器人算法尚未完全理解人类的语义情境和情绪体验,会出现互动的意外结果。由于其互动结果出乎意料,有主体便设置“罗伯特受害者联盟”账号,记录“罗伯特”与人类的“扎心”或“暖心”的互动过程。因此,传统数字交往中的自我在技术与应用的互动中仅与人类沟通,而社交性机器人的产生与发展让人类在混合的环境中同时与人类和机器展开互动,且令人难以察觉。

进一步来说,在“大数据记住我”的网络热梗背后,个体的自我呈现也是由算法来认知的。如果个体想通过自己的力量来驯化算法,那么也要点击新的浏览页面,从而制造新型数据来构建看似属于自身需求的数字形象。然而,算法的塑造模式以及塑造结果并非完全由个体控制,而是根据个体的行为数据和代码共同生产。有研究指出,用户在社交媒体的信息浏览中大多遵循有意识的决定,保持对数字足迹 70% 的控制,然而其余30% 的在线活动是无意识地根据数字环境而浮动,从而导致自我的身份信息被窃取,产生非预期性后果②。这说明技术在人类看不见的位置正在影响自我的构建,而其发展走向并不完全由人类控制。

数字自我的异化困境表现在人类对技术使用的“进退两难”。在“进”的方面,个体在技术宣传承诺的“甜言蜜语”中被驯服、规训,即数字自我将技术控制内化。比如,以平台劳动者为例,工作者被困在工人之间的竞争局面(比如由平台扩大用工范围、减少人力需求等导致)或算法管理系统,构建病态的数字自我,并产生不良的身体健康状况。在“退”的方面,个体难以与数字交往完全割裂。如今,社会进入无处不在的连接,人们的社会互动实现线上与线下相结合。不连接互联网的群体即使自身不存在于数字空间中,但其数字数据(如照片等)也有被上传至数字空间的可能性。同时,“失连”意味着信息滞后,意味着面临数字排斥和社会排斥的双重困境。

三、人机关系中自我异化的类型学分析

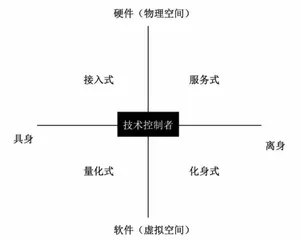

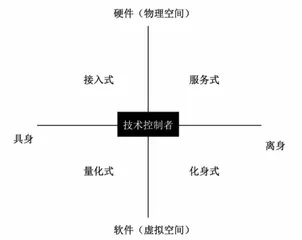

在人机关系的互动中,新兴技术将人类导向一种生活便利的误区,这种便利是使主体走向被动的实践路径。主体必须适应技术形式,在应用行动中保持“沉默”,其意识逐渐被技术物化。③根据伊德的具身与离身关系、数字技术的硬件与软件内容,可将数字交往中的自我构建划分为四个类型,分别是离身关系和软件(虚拟空间)相结合的化身式关系、具身关系和软件(虚拟空间)相结合的量化式关系、具身关系和硬件(物理空间)相结合的接入式关系、离身关系和硬件(物理空间)相结合的服务式关系,进一步分析数字交往中的自我形式与异化表现。

化身式自我是人们基于身体和自我想象而在虚拟空间中打造的离身的数字分身。一般来说,化身式的自我与物理世界相分离,栖息于虚拟的数字空间,典型的例子有网络游戏中的角色、社交媒体上的账号等。以游戏角色为例,人们可以按照自身喜欢的类型装扮游戏化身,设置不同的游戏动作,并在一个类似于物理空间的数字空间中进行实时交流。以社交媒体为例,互联网用户可以根据兴趣爱好、专业特长等打造新型社会互动空间。在这个空间中,用户可以依据群体确立的规范与价值观来确认自我身份与认同。同时,数字技术为维系原有集体身份认同提供新可能。比如,海外侨民可以通过数字技术的连通性改变用户的空间感、归属感与认同感,实现在故乡的空间范围之外维系人们的情感连结和集体身份。①无论化身式的自我如何千差万别,其底层逻辑遵循的是一套代码体系。在传统的自我构建中,根据自我的社会性,人们可以通过对方的期待与评价来认知自我,并调整自我呈现的内容。在数字交往的自我构建中,个体正在将一部分自我的主体性让渡给技术。比如,社交媒体中的社交机器人拥有一套技术逻辑来识别主体的文字内容,这套技术逻辑是基于算法构建的,超出社交媒体使用者的文化框架,经常达到“语出惊人”的效果。又如,在游戏环境中,个体的自我仅能根据有限的角色模式在比较下选择符合自身想象的结果。同时,虚拟化身也会同机器产生互动,还会产生“人不如机”的互动结果,即人的打游戏水平比不过机器人,人类在游戏的场景中容易变得情绪激动、脾气暴躁。当现实场景(如亲子关系)强制干预虚拟的化身场景时,可能会产生现实的肢体冲突乃至生命悲剧。

量化式自我是人们依托自我跟踪的应用程序来记录有关身体的健康、健身、睡眠、饮食和情绪或情感的数据。数字技术能够与身体互动构建出一套测量实践,这被称为是量化的自我。①个体可以借助技术的力量了解自我的内容,进而方便个体达到一种标准化自我的目标,让身体行动的变化轨迹从难以测量到清晰看见。②一般来说,量化式的自我需要将技术具身放置并通过软件来实现数据的测量与计算。福柯曾在生物权力的核心概念中强调,身体是权力和斗争的场所。生物权力既关注个体的身体,又关注个体如何在日常生活中管理和调节自身的身体。量化的自我加剧了生物政治,掺杂着社会中的刻板印象与观念。比如,量化的自我加深了人们对瘦/胖、健康/不健康等有关身体的二元论。量化式的自我看似从具身的身体中产出数据,但数据的内容和走向是否完全由自身掌控?在数字交往的场景下,量化式的自我可以设置数据排名,人们在比较的互动中掌握自身的位置,甚至构建虚假的数据,在“点赞”的互动中认知自我的优劣程度。因此,这种量化的自我是由社会构建的。人们期盼通过量化自我达到社会认可的形象,达到标准的数字。在数据走向上,开发者并不将量化自我的数据使用方向告知用户。同样地,用户也并不关心自身的数据走向。人们更加关注量化式自我的数据指标对自身社会形象的影响,忽略了其背后的数据信息与价值。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zzdb20250307.pd原版全文