城市协同创新能缩小区域经济发展差距吗?

作者: 刘乃全 徐婉晴 张健中图分类号:F061.5;F062.4;F062.9 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)03-0127-016

一、引言

党的二十大报告强调,要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,加快建设科技强国。①随着我国进入新发展阶段,过去由传统要素驱动发展的模式已难以持续,科技创新在发展中的关键作用日益凸显。同时,得益于交通基础设施的日益完善和通讯技术的发展,近年来协同创新这一突破单一创新主体限制、②能够通过知识和技术转移等方式实现创新资源有效配置的高效创新模式已经变得越来越为普遍。③2010—2020 年间,我国各地级市每万人合作专利申请数的均值已由0.306增长至0.983。④

协同创新涉及多个具有同一创新目标的创新主体之间的合作,相关主体既可能位于同一地区,也可能分散在不同的地级市之中,当协同创新发生于不同城市之间时,创新要素将在更大的地域空间范围内进行配置,创新效率将得到提升。此外,由于协同创新的成果往往由各创新主体所共享,各城市均能从创新成果中普遍获益,得到创新能力的提升,依此实现经济的进一步发展。因此,若中小城市的协同创新增长速度快于大城市,或中等城市、小城市收获的协同创新的边际效益更大时,协同创新将缩小地区间的发展差距,推动实现区域经济协调发展,这对破解我国发展不平衡、不充分的主要矛盾有着重大意义。因而,探究协同创新能否缩小地区间经济发展差距十分有必要。

基于专利申请数据,本文计算了2010—2020 年地级市一年度层面的每万人合作专利申请数,以此作为城市协同创新水平的度量,并基于地级市人均GDP 增长率,计算出了各地区的经济差距水平。实证结果表明,协同创新显著缩小了地区间的经济发展差距,且主要促进了中西部地区和内陆地区的经济差距水平的下降,这种积极影响主要源自协同创新所带来的城市创新能力的提升、城市间创新能力差距的缩小、市场一体化和产业分工水平的提升,以及城市全要素生产率水平的提高。但值得注意的是,协同创新仅仅带来了经济差距水平低于90分位数的地区的经济差距水平的缩小,对于与其他地区经济发展差距大的地区而言,协同创新反而进一步提高了地区经济发展差距水平。同时,在省际层面上,协同创新未能畅通地区间科研人员和研发资金的流动,区域经济协调发展水平有待进一步提升。

本文主要与以下文献相关:第一类文献聚焦于区域经济差距的影响因素。已有研究主要探讨了区域试点政策、政府行为、?基础设施建设③和人力资本等因素对区域经济差距的影响,①其中,创新被认为是影响区域经济差距的关键因素。第二类文献关注了区域协同创新的影响因素及其产生的经济后果。目前,相关研究多从企业这一微观主体出发展开讨论,②部分文献还从城市群和都市圈的视角以及省份层面出发进行了探讨。③种照辉等则从地级市的角度切入对协同创新的影响因素进行了探究。④

与上述文献相比,本文可能的边际贡献主要体现在三个方面。第一,与已有的基于城市群、都市圈、省份或企业层面展开讨论的文献不同,本文探究了城市协同创新水平和经济发展差距之间的因果关系,丰富了城市层面上有关协同创新的经济社会后果的相关研究,而从城市层面上探讨这一问题为我们讨论更丰富的异质性影响提供了契机,有助于提出更有针对性的政策建议;第二,在进行机制分析时,除探讨了协同创新对创新水平和创新差距的影响以外,本文还通过实证分析检验了协同创新对城市联系、产业分工、全要素生产率等的影响,为更好地理解协同创新的经济社会影响提供了更为全面的视角;第三,本文分时间阶段、分地区对我国各地级市2010—2020年期间的协同创新水平与经济发展差距水平进行了细致分析,这有助于更好地理解二者的动态变迁和空间特征。

二、机理分析

在全球化与区域经济一体化的背景下,创新作为推动经济增长和社会进步的关键因素,其重要性日益凸显。然而,随着区域间竞争的加剧和资源有限性的凸显,单一主体驱动的创新已难以满足当前经济社会发展的需要。因此,协同创新已经成为区域经济发展的新趋势。③区域协调发展的实现离不开创新的驱动。通过构筑区域协同创新生态共同体,建设完善的区域创新体系,能够弥合区域间发展差距,并贯通产业链和创新链,形成产业技术分工格局,重构区域资源。③根据新经济地理学的观点,知识流动受到空间边界的限制,这使得知识的外部性存在着本地化的特征,因此,创新活动往往具有空间集聚的特性。③而协同创新则强调打破地域限制,实现创新资源的跨区域流动与优化配置。③从资源整合的角度看,区域协同创新强调通过建立高效的信息技术平台,支持区域内各类创新主体之间实现资源共享与优势互补,实现创新体系内各子系统的协同,有助于打破传统创新模式下存在的资源配置效率低下和资源分配不均的问题。从区域创新生态系统与网络理论的角度来看,不同地区的创新主体之间的协同创新能够推动形成紧密且多元化的区域合作网络。协同创新这一多主体互动不仅有助于地方政府解决现实发展的难题,还有利于形成良性的竞争与合作关系,进一步增强区域的创新能力和社会经济活力。基于上述分析,我们提出有待验证的假说1:

假说1:协同创新能够带来地区经济差距水平的缩小。

首先,协同创新能推动城市创新能力的提升,缩小地区间创新能力差距,并带来地区全要素生产率的提升。在协同创新模式下,各创新主体之间的知识交流与合作加速了知识的传播与共享。协同创新产生的知识溢出效应有助于企业获取新技术、新思想,从而激发创新活力。①通过建立创新联盟、产学研合作平台等方式,区域之间可以更有效地整合多方资源,形成创新合力,提升各城市的整体创新能力。此外,创新活动往往风险高、周期长,这会使得企业在创新过程中犹豫或失败,不利于企业创新能力的提升,而协同创新所带来的风险分担效应能降低企业的创新风险和创新成本,促进企业创新。②同时,协同创新为不同地区之间搭建了合作的桥梁,使得技术落后地区能够借鉴和学习先进地区的创新经验和技术成果,通过跨地区合作项目、技术转移等方式,技术落后地区的创新步伐能大幅加快,与先进地区的差距将趋于缩小。③并且,协同创新可以使企业更快地掌握新技术、新工艺,提高产品质量和附加值,增强企业的市场竞争力。④新技术的引入也有利于提高生产效率、降低成本,从而提升城市全要素生产率。基于此,本文提出有待验证的假说2:

假说2:协同创新能推动城市创新能力的提升,缩小地区间创新能力差距,并带来地区全要素生产率的提升。

其次,协同创新能促进要素流动,提高市场一体化水平。协同创新有助于推动各类创新要素在城市间的流动与共享,企业、高校和科研机构的频繁交流能够催生出更多的跨区域协同创新产业、技术、人才合作项目,推动城市间的政策融通、资源流通和服务联通,实现资金、人才等创新要素在城市间共享共用。并且,由于协同创新鼓励在城市间建立统一的市场规则和标准,打破地区间的市场壁垒,因而有助于提高市场资源配置效率,推动形成全国统一大市场,并且能够通过建立公平、透明、可预期的市场环境,激发市场主体的活力和创造力,推动城市市场一体化水平的提升。③基于此,本文提出有待验证的假说3和假说4:

假说3:协同创新能促进资金、人才等创新要素在地区间的流动。

假说4:协同创新能够增强城市间联系,提高市场一体化水平。

最后,协同创新能推动地区产业专业化程度的提升,提高地区间产业分工水平。协同创新能够有效整合城市间的创新资源,使得资源能够更高效地配置到具有比较优势的产业领域,各地区根据自身条件和市场需求,通过加强地区间的合作与分工,能够形成更加合理的产业布局,避免产业同构和恶性竞争,发展具有竞争力的专业化产业。①同时,通过跨地区的科研合作、技术交流等活动,技术进步产生的溢出效应能推动各地区形成专业化的产业集群。②随着技术的不断进步和市场的不断扩大,产业链各个环节的分工将越来越细化,通过产业链上下游企业之间的合作与协调,能够形成更加紧密的产业链关系,有助于各地区形成专业化的产业链环节,提升产业专业化程度,提高整个产业链的运作效率。③基于此,本文提出有待验证的假说5:

假说5:协同创新能推动地区产业专业化程度的提升,提高地区间产业分工水平。

三、数据与特征事实

(一)数据说明

本文选取了我国271座地级市作为研究样本,样本时期为2010—2020年。所使用的数据主要包括专利合作数据和地级市经济社会统计数据,其中,专利合作数据来自中国国家知识产权局,在本文中被用于测度各地级市的协同创新水平;经济社会统计数据来自于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》和各省份、各地级市统计年鉴,被用于度量各地级市的区域经济发展差距水平,以及构造机制变量和回归中的控制变量等。

(二)变量说明

解释变量为地级市的协同创新水平。专利合作是协同创新的重要方式之一,本文参照黄群慧等、金培振等和种照辉等的研究,使用每万人城市间合作专利申请数量对2010—2020年我国271座地级市的协同创新水平进行了测度。具体而言,为计算各城市的协同创新水平,本文保留了2010—2020 年中国国家知识产权局专利申请记录中所有共同申请人数不小于二的条目,并剔除了由个人申请者所有的专利。③ 随后,借助高德地图API,我们使用申请人信息解析出了各申请人所在的地级市,依次来计算各地级市各年的合作专利申请数量。最后,将其除以地级市当年常住人口,即可得地级市-年度层面的每万人城市间合作专利申请数。

被解释变量为地级市经济差距水平。区域经济发展差距指由于部分地区比其他地区拥有更低的经济发展水平和经济增长速度而产生的地区间经济增长的非同步性。①参照袁航和夏杰长的研究,②本文基于地区人均GDP增长率的离差来测度各地区的区域经济差距。具体而言,离差等于该年度特定地区人均GDP增长率减去该年度所有样本地区人均GDP增长率的均值。随后,参照倪鹏飞等、叶堂林和王雪莹及陈明生等的研究,③本文对计算得到的离差取绝对值,以此作为地区经济发展差距的衡量。

在控制变量方面,为了规避遗漏变量问题造成的影响,本文从产业结构、经济发展、基础设施和政府干预的角度出发选取了控制变量。具体而言,参考卞元超等以及袁航和夏杰长有关区域经济发展差距的研究,本文使用了以下控制变量:第二产业占GDP的比重、第三产业占GDP的比重、人口密度的对数、职工平均工资的对数、人均道路面积、政府公共支出占GDP的比重和政府教育支出占政府公共支出的比重。

上述变量的描述性统计如表1所示。由该表可知,2010—2020 年期间,我国271座地级市的经济差距水平(Gap)的均值为0.067,协同创新水平(Copatent)均值为0.609。此外,在样本时期内,样本城市第二产业(Secondoutput)和第三产业(Thirdoutput)占GDP比重的均值分别为0.468和0.412,人口密度的对数(LnPopudensity)的均值为5.814,职工平均工资的对数(LnSalary)均值为10.858,人均道路面积(Road)的均值为17.391,政府公共支出占GDP的比重(Govexpen)和政府教育支出占政府公共支出比重(Govedu)的均值分别为0.190和0.177。

表1描述性统计

续表

(三)特征事实

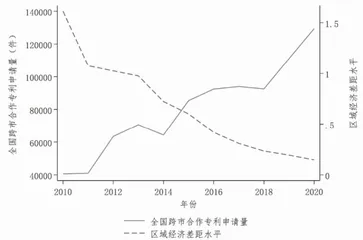

图1展示了2010—2020年期间,在全国层面上我国的跨市合作专利申请总量和区域经济差距水平的变化,其中,区域经济差距水平通过使用当年样本城市人均GDP增长率的极差与其均值的比值计算得到。由图1可知,2010—2020 年期间,由合作专利申请量衡量的协同创新水平整体呈上升趋势,从2010年的40621件上升至2020年的129420件,年均增长率约为 12.286% ,区域经济差距水平则持续下降,从2010年的1.613下降至2020 年的0.147。

图12010一2020年样本城市协同创新水平与经济差距水平

此外,为了解经济差距水平和城市协同创新水平在城市间的分布,参照张吉鹏和卢冲的研究,①参考国务院于2014年11月发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》,②本文使用《中国城市建设统计年鉴》中的城区常住人口数据,将样本地级市分为超大城市、特大城市、大城市、中等城市和小城市,并对不同规模的城市的协同创新水平和经济差距水平进行了描述性统计。

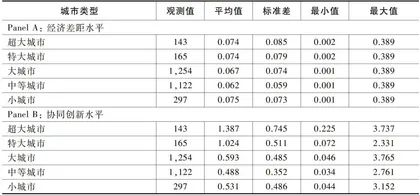

如表2的PanelA所示,超大城市、特大城市和小城市的经济差距水平较高,样本时期内的经济差距水平均值分别为0.074、0.074和0.075,大城市和中等城市经济差距水平相对较低,这些城市样本时期内的经济差距水平均值分别为0.067和0.062。在协同创新水平方面,如表2的PanelB所示,超大城市和特大城市的协同创新水平较高,二者在样本时期内的均值分别为1.387和1.024,大城市、中等城市和小城市的协同创新水平相对较低,样本时期内均值分别为0.593、0.488和0.531,约为超大城市和特大城市的 50% ,不同规模城市间的协同创新水平差距仍然较大。

表2各规模城市的经济差距水平和协同创新水平

四、实证策略与结果

(一)实证策略

为了实证检验协同创新水平对经济差距水平的影响,本文构建了如下回归模型:

Gapit=β1+β2Copatentit+β3Xit+μi+σt+εit

其中,下标  分别表示地级市和年份;被解释变量 Gapit 代表地级市 i 在年份 χt 的经济发展差距水平;核心解释变量 Copatentit 表示地级市 χi 在年份 χt 的协同创新水平。 β2 为本文重点关注的系数,它衡量了协同创新水平对经济发展差距的影响。 X 表示控制变量向量,具体而言,本文在基准回归中选取地级市第二产业占GDP的比重(Secondoutput),第三产业占GDP的比重(Thirdoutput),人口密度的对数(LnPopudensity),职工平均工资的对数(LnSalary),人均道路面积(Road),政府公共支出占GDP的比重(Govexpen)和政府教育支出占政府公共支出的比重(Govedu)作为控制变量。 μi 为地级市固定效应, σt 为年份固定效应, εit 为随机扰动项,标准误聚类在地级市层面。

分别表示地级市和年份;被解释变量 Gapit 代表地级市 i 在年份 χt 的经济发展差距水平;核心解释变量 Copatentit 表示地级市 χi 在年份 χt 的协同创新水平。 β2 为本文重点关注的系数,它衡量了协同创新水平对经济发展差距的影响。 X 表示控制变量向量,具体而言,本文在基准回归中选取地级市第二产业占GDP的比重(Secondoutput),第三产业占GDP的比重(Thirdoutput),人口密度的对数(LnPopudensity),职工平均工资的对数(LnSalary),人均道路面积(Road),政府公共支出占GDP的比重(Govexpen)和政府教育支出占政府公共支出的比重(Govedu)作为控制变量。 μi 为地级市固定效应, σt 为年份固定效应, εit 为随机扰动项,标准误聚类在地级市层面。

(二)基准回归结果

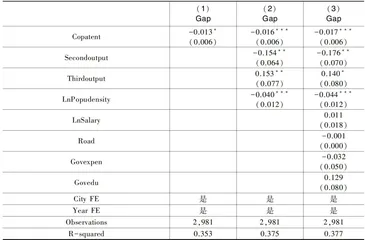

表3汇报了基准回归结果。其中,第(1)列为未加入地级市层面控制变量的结果,第(2)列为加人了部分地级市层面控制变量(第二产业占GDP的比重 Secondoutput、第三产业占GDP的比重Thirdoutput 和人口密度的对数LnPopudensity)的结果,第(3)列为加人所有地级市层面控制变量的结果。结果显示,在第(1)列至第(3)列的控制方式下,Co-patent 的系数均显著为负,且大小始终稳定在-0.015附近。以第(3)列为基准,在这一列中,核心解释变量的系数为-0.017,且在 1% 的水平下显著,这表明城市协同创新水平,即每万人合作专利数每增加一单位,城市经济差距水平将降低0.017,约降低了 25.373% ( ≈0.017/0.067 。

表3基准回归结果

注:括号中为地级市层面的聚类标准误;*、**、***分别表示在 10% 5% , 1% 的水平下显著;模型中均纳入了常数项,未再单独进行汇报;下表同。

(三)稳健性检验

协同创新和经济发展差距之间存在着双向因果关系。为了验证在尽可能克服内生性问题的情况下,我们的基准结果是否依然成立,本文构建了两个工具变量进行稳健性检验。参照王群勇和陆凤芝以及郑江淮和师磊的研究,①本文使用滞后一期的省内合作专利申请数(IV1)和各城市地形起伏度(IV2)作为地级市协同创新水平的工具变量。由于地理起伏度并非时变变量,因此,本文使用各市地理起伏度的时间趋势,即地理起伏度和年份的交互作为工具变量。选用滞后一期的省内合作专利申请数(IV1)作为工具变量的合理性在于,滞后一期的省内合作专利申请数和地级市协同创新能力具有相关性;另一方面,滞后一期的省内合作专利数为历史前定变量,对当期经济发展差距没有直接影响。选取各城市地形起伏度(IV2)作为工具变量的合理性在于,一方面,地形起伏度越低意味着城市的地形地貌越为平坦,平坦地区的交通可达性往往较高,更利于研发人员和企业之间的交流,因而协同创新水平更高;另一方面,地形起伏度是在长期的历史演进中所形成的天然地理属性,并不会与时变的经济差距水平直接相关。

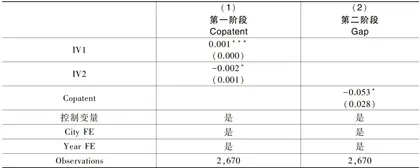

表4展示了协同创新影响经济发展差距的2SLS估计结果。列(1)展示了工具变量回归第一阶段的结果,结果显示工具变量IV1和IV2分别在 1% 和 10% 的水平下显著,说明两个工具变量和核心解释变量之间均存在相关性。此外,在工具变量回归中,LM统计量的检验结果为25.839,在 1% 的水平下显著;WaldF统计量的检验结果为74.190,大于19.930,可以证明本文所选取的工具变量不存在识别不足与弱工具变量问题,即工具变量有效。列(2)展示了工具变量回归第二阶段的结果,结果显示核心解释变量的估计系数在 10% 的水平下负向显著。以上结果说明,在缓解了潜在内生性问题之后,基准回归结果依然成立。

表4工具变量回归结果

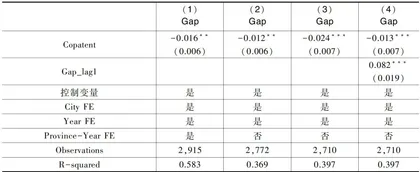

此外,为了缓解遗漏变量问题,本文在基准回归的基础上额外加入了省份-年份固定效应,吸收了省份层面在各年度的冲击,回归结果展示在表5的列(1)中;由于副省级城市和直辖市的经济社会特征和其他城市有所不同,本文参照刘乃全等的研究,①将副省级城市和直辖城市从样本城市中剔除,回归结果展示在列(2)中;为了排除重大公共卫生事件这一影响了合作活动开展的重大事件的干扰,在列(3)中,我们剔除了2020年的数据;

最后,在第(4)列中,为了剔除上一期的经济差距产生的影响,我们在回归中加入了城市经济差距水平的滞后项。在列(1)至列(4)中,回归系数均显著为负,这表明我们的基准回归结果非常稳健,协同创新显著缩小了地区间发展差距。

表5其他稳健性检验

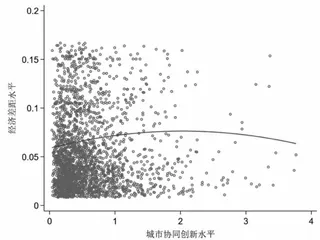

接下来,我们借鉴林嵩等的做法,①使用utest命令检验了城市协同创新水平与经济差距水平是否存在着倒 U 型关系,检验结果如图2所示,横轴代表地级市协同创新水平,纵轴代表地级市经济差距水平。在倒 U 型关系检验中,拐点为4.628;自变量取值范围为[0.001,14.178];斜率取值范围为 [-0.006,0.012] ;斜率整体显著的 χt 值为 0.030,P 值为0.486,远大于0.050,因此,可认为协同创新与经济差距水平之间在 5% 的显著性水平下不存在倒 U 型关系。

图2协同创新水平与经济差距水平的倒 U 型关系检验

五、机制分析与异质性分析

(一)机制分析

上文证明了协同创新有助于降低区域间经济差距。由前文的机理分析可知,协同创新会推动城市创新能力提升,缩小地区间创新能力的差距,提高地区全要素生产率,此外,还能增强城市间经济联系,推动市场一体化水平提升,并带来地区专业化水平的提升,因而能够影响城市经济差距水平。

为检验上述作用机制是否成立,本文参考江艇提出的机制检验方法,①实证检验了机制变量和核心解释变量之间的因果关系。具体而言,本文构建了如下机制变量:

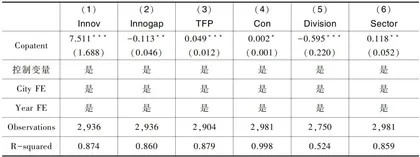

一是城市创新能力(Innou),使用地级市当年每万人专利授权量来表征。二是城市创新能力差距(Innogap),使用地级市当年创新能力和当年样本城市创新能力均值的对数值之差的绝对值来反映。三是城市全要素生产率(TFP),本文采用 SBM-DEA模型来测度城市全要素生产率,参考薛桂芝等的做法,②以2001年GDP 为基期,利用GDP 平减价格指数将GDP进行平减;资本存量采用永续盘存法进行测算,其中折旧率确定为9.6% 。③上述三个机制变量对应的回归结果如表6的第(1)列至第(3)列所示,结果表明,协同创新水平每提升一单位,城市创新能力将提高7.511,城市创新能力差距水平会下降0.113,同时,城市全要素生产率将提高0.049,且上述影响分别在 1% , 5% 和 1% 的水平下显著。

四是城市间经济联系( ⋅con) ,本文参考豆建民等的做法,④通过引力模型构建城市间经济联系指标。具体而言,首先,我们采用如下公式计算得出城市 χi 和城市 j 之间在各年的经济联系水平: VPGDPaXPGDP,其中P和P分别代表城市i和在t年的户籍人口数量, GDPit 和 GDPjt 分别代表城市 i 和 j 在 χt 年的地区生产总值, Tij 代表城市 i 和城市 j 之间的地理距离。随后,将城市 i 在 χt 年与所有其他城市的经济联系水平加总后即可得到城市 i 在 χt 年总体的经济联系水平 Conit 。五是市场分割(Division),参考盛斌和毛其淋的做法,本文使用下述方法对样本城市的市场分割水平进行了计算: Divisionit=  (Pin(-1),,其中,m、n、t、P分别代表商品、城市数量、年份和价格指数, ΔQijmt 代表城市 i 和城市 j 在 χt 年商品 ∣m∣ 的相对价格指数相比上一年的波动,

(Pin(-1),,其中,m、n、t、P分别代表商品、城市数量、年份和价格指数, ΔQijmt 代表城市 i 和城市 j 在 χt 年商品 ∣m∣ 的相对价格指数相比上一年的波动,  代表所有城市对组合在 χt 年商品 ∣m∣ 的相对价格指数均值和上一年的差值, var(qijt) 代表对每对城市对 i-j 取10种商品的 qijmt 的方差, ① 市场分割指数越大,则市场一体化水平越低。上述指标对应的回归结果见表6的第(4)列和第(5)列,回归结果表明,城市协同创新水平的提升能够带来城市间经济联系的增强,且该影响在 10% 的水平下显著。此外,城市协同创新水平的提高还会带来市场分割水平的显著下降,即推动了市场一体化水平的提升,该影响在 1% 的水平下显著。

代表所有城市对组合在 χt 年商品 ∣m∣ 的相对价格指数均值和上一年的差值, var(qijt) 代表对每对城市对 i-j 取10种商品的 qijmt 的方差, ① 市场分割指数越大,则市场一体化水平越低。上述指标对应的回归结果见表6的第(4)列和第(5)列,回归结果表明,城市协同创新水平的提升能够带来城市间经济联系的增强,且该影响在 10% 的水平下显著。此外,城市协同创新水平的提高还会带来市场分割水平的显著下降,即推动了市场一体化水平的提升,该影响在 1% 的水平下显著。

六是城市间产业分工水平(Sector),参考苏红键和赵坚的做法,②本文采用“城市生产性服务行业从业人员数/生产行业从业人员数”与“全国生产性服务行业从业人员数/生产行业人员数”的比值来衡量城市的产业专业化水平,③城市的产业专业化程度越高,城市间的产业分工水平也越高。使用该指标作为被解释变量回归的结果如表6的第(6)列所示,城市协同创新水平每提高一单位,城市间产业分工水平将上升0.118,这一影响在 5% 的水平下显著。

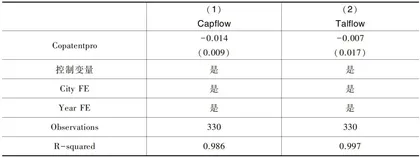

表6机制分析

科研人员与科研资金是创新中至关重要的因素。为了更好地理解协同创新产生的影响,并进一步探索协同创新影响区域经济发展差距的作用机制,本文将研发要素流动作为机制变量进行检验。具体而言,参考白俊红等和汪克亮等的做法,④本文采用引力模型测量了R&D资本流动量(Capflow)和R&D人员流动量(Talflow)。由于R&D研发人员数和R&D研发资金数的数据可得性的限制,Capflow和Talflow只能在省份层面上进行测度,因此,本文探究了省份层面的协同创新水平对省际的研发要素流动的影响。回归结果如表7的列(1)和列(2)所示,结果表明,协同创新未能显著促进R&D资本和R&D人员的跨省流动,这可能不利于地区经济差距水平的进一步缩小。

表7研发要素流动

(二)异质性分析

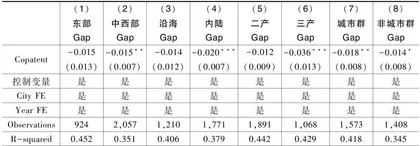

在异质性分析部分,本文主要探讨了协同创新对不同地区的城市经济差距水平的影响。首先,在表8的列(1)和列(2)中,我们将样本城市划分为东部城市和中西部城市,结果表明,只有对中西部城市而言,协同创新水平的提升能够带来城市经济差距水平的显著缩小。随后,在表8的列(3)和列(4)中,我们将样本城市划分为沿海城市和内陆城市,结果表明,协同创新水平能够显著降低内陆城市的经济差距水平,对沿海城市的影响为负向但不显著。中西部和内陆城市相对东部和沿海城市而言属于欠发达地区,综上,我们认为,协同创新未能促进发达地区的经济差距水平的缩小,但促进了相对欠发达地区的经济差距水平的缩小。

随后,本文将样本城市划分为了第二产业主导的城市和第三产业主导的城市,其中,第二产业主导的城市指第二产业产值占GDP的比重最大的城市,第三产业主导的城市指第三产业产值占GDP的比重最大的城市。根据列(5)及列(6)可知,协同创新仅能带来第三产业主导的城市的经济差距水平的下降,无法降低第二产业主导的城市的经济差距水平。另外,我们还将样本城市划分为了处于城市群中的城市和非城市群城市,回归结果如表8的第(7)列和第(8)列所示,协同创新水平的提升能带来城市群中的城市和非城市群中的城市的经济差距水平的下降,二者系数大小分别为-0.018和-0.014,分别在 5% 和 10% 的水平下显著,从经济意义和统计意义上来看,城市群中的城市受到的影响均大于不处于城市群中的城市。

表8地区异质性分析

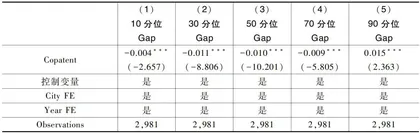

另外,本文基于城市的经济差距水平进行了分位数回归,回归结果如表9所示。由列(1)至列(5)可知,对于经济差距水平小于90分位数的城市而言,协同创新水平的提升能够显著促进这些地区经济差距水平的缩小,且经济差距水平处于10分位到30分位数之间的城市受到的影响最大:对于这些城市而言,协同创新水平每增加1单位,经济差距水平将下降0.011。但对于经济差距水平高于90分位数的地区,即人均GDP增长率非常高和人均GDP增长率非常低的地区而言,协同创新水平的提升不但未能缩小地区经济差距水平,反而导致了经济差距水平的显著扩大,具体而言,城市每万人合作专利申请量每增加1个,地区经济差距水平将上升0.015,且这一影响在 1% 的水平下统计显著。

表9经济差距水平的分位数回归

注:括号中为回归的t值; *≈eq***** 分别表示在 10%,5%,1% 的水平下显著。模型中均纳入了地级市层面的控制变量和常数项,未再单独进行汇报。

六、结论与启示

本文基于我国专利申请数据和271座地级市的经济特征数据,探究了协同创新对区域经济发展差距的影响。研究结果表明,协同创新水平的提升显著降低了地区经济差距水平。具体而言,协同创新水平,即每万人合作专利申请量每增加一单位,城市的经济差距水平将下降约 25.373% 。进一步的机制分析表明,协同创新水平的提升带来了城市创新能力的提升和城市创新差距水平的缩小,提升了地区全要素生产率。此外,协同创新还能增强城市间的联系,推动产业分工水平提升,因而能够缩小地区经济差距水平。

据此产生的政策启示在于四个方面。第一,以城市群为重要载体,推动实现区域经济协调发展。异质性分析的结果表明,相对于不在城市群中的城市而言,城市群中的城市享受了更大的协同创新的经济协调效应。因此,有必要以城市群为发展的重要载体,推动实现区域经济协调发展。具体而言,首先,对于已经建成的城市群而言,可明确城市群内各城市的主导产业和特色产业,制定科学、合理的分工合作体系,在城市群范围内布局产业链和创新链,以期更好地发挥城市群建设对经济差距缩小的积极影响。其次,对于非城市群地区而言,可积极改善当地基础设施,增强地区吸引力,并加大与周边城市群的关联,依托城市群的资源和创新优势,实现自身的发展。

第二,有序引导特大城市和超大城市的产业向其他城市的梯度转移。异质性分析表明,对经济较为发达的东部地区和沿海地区而言,城市协同创新水平的提升未能带来经济差距的显著缩小。因此,应鼓励特大城市和超大城市中的成熟产业向周边的中等城市或小城市有序转移。一方面,这能缓解特大城市和超大城市中的拥挤效应;另一方面,这有助于中等城市和小城市的产业升级和经济发展,能够带来区域间发展差距的进一步缩小。

第三,引导各地区根据自身的资源禀赋和产业发展基础,合理规划产业发展方向。机制分析的结果表明,协同创新能够带来地区间产业分工水平的显著提升,有助于缩小区域间经济发展差距。因此,政策上应引导各地区根据自身禀赋与产业基础来规划产业发展方向,避免同质化竞争。同时,可鼓励发达地区向欠发达地区传播先进的技术和管理经验,支持欠发达地区发展特色优势产业。另外,应加强区域间的产业协作,推动各地区间形成优势互补、协同发展的产业分工格局,以期通过优化产业分工,提升区域产业整体竞争力,实现区域经济协调发展。

第四,完善创新相关的环境建设,进一步引导和畅通人才和资金在地区间尤其是省际间的流动,以期进一步缩小区域经济发展差距。有关科研资金与科研人员流动的机制分析表明,目前,协同创新尚未能够促进人才和资金这两项重要的创新要素在省际间的流动。这可能是因为经济发达地区往往具有较好的创新环境,且流动存在一定的成本,科研人才和科研资金持有者出于效用和收益最大化的追求,往往会聚集在发达地区。为了进一步加快区域经济协调发展的实现,应不断完善创新相关的基础设施建设,并出台引导跨省合作的相关政策,降低人才和资金跨省的流动成本,进一步缩小区域间经济发展差距,促进区域经济协调发展。□

(责任编辑:游 姣)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zzdb20250309.pd原版全文