试点:一种重要的中国公共政策机制

作者: 黄飚

摘要:试点是根植于中国的公共政策机制,是当代中国公共管理的关键词之一。试点显著区别于基于西方历史经验的政策过程,它越过了大量有关议程设置与方案选择的政策讨论。政府通过试点在正式实施一项政策之前授意少部分地方先行实践,检验模糊政策目标的适切性或探索实现政策目标的工具与路径。试点降低了政策争论导致悬而未决的可能,减少了直接推行一项政策的调适成本和潜在风险,是中国公共政策适应性的重要来源。试点并非总能取得预期效果,但当代中国的结构条件和制度基础较好地支撑了试点在总体上的有效性。面向建构中国自主公共管理知识体系的目标,有关试点的理论研究需要进一步厘清试点概念,揭示试点背后的多重逻辑,抽象开展试点的原则。

关键词:公共政策;试点;试验;自主知识体系

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)01-0023-010

试点是当代中国公共政策的重要特征,被广泛运用到各领域各环节的政策探索之中,得到理论界诸多关注。特别是进入新时代以来,中国崛起成为改变全球格局的重要力量,作为极具显示度的中国公共管理现象,试点成为从公共管理之维解释中国经济社会发展的重要视角。一方面,试点借鉴实验的基本逻辑,有目的地授意少数地方作为实验组先行先试,以较低成本探索普遍政策问题的解决方案或普遍政策目标的实现路径;另一方面,试点较好地链接了自上而下的政策意图与自下而上的创新实践,既丰富了上级动员下级开展政策探索的工具,更推动了顶层设计与基层探索的良性互动,为普遍性政策方案的地方适用性和工具丰富度提供重要支撑,是中国公共管理适应性的重要来源。在建构中国自主知识体系的语境下,试点是中国自主公共管理知识体系的重要组成部分,或将成为中国公共管理实践贡献于公共管理普遍理论发展的重要内容。

本文尝试从中国自主知识体系视角解读中国特色的试点机制。首先,本文简要回溯中国试点实践的嬗变,然后在比较意义上讨论试点的概念定义以及试点之于中国国家治理的意义。最后,本文结合建构中国自主知识体系的目标,探讨试点研究的挑战与未来。

一、试点:中国公共政策实践的关键机制

土地革命时期,中国共产党便开始尝试在中央指导下开展地方试验的工作方法,比如毛泽东在井冈山开展的土地改革试验、邓子恢在闽西地区探索的《溪南里土地法》等。这些先行先试成为后来土改政策的重要经验来源。韩博天、石磊:《中国经济腾飞中的分级制政策试验》,《开放时代》,2008年第5期。在此后的整个抗战时期,试点成为我党开展军政工作的一种常见思路,诸如在政治层面探索更合适的群众路线载体和更丰富的议事协商方法,在军事层面探寻更有效的领导和组织机制等。其中,中共晋冀豫区于1939年起开展的“实验县”“实验区村”制度,对试点机制的发展与扩散产生了至关重要影响。该区的“实验县”“实验区村”制度旨在选择部分地方为全区的根据地建设、群众工作提供“典型示范”。一份名为《第一次整党与实验县工作》的文档记录道:“区党委指导实验县的工作,不是指导具体地如何完成各项任务,而是着重实验如何根据区党委确定的工作方针,深入工作,巩固组织,起示范作用。”周望:《中国“政策试点”研究》,天津人民出版社2013年版,第21页。

新中国成立以后,面对社会主义革命和建设的新需要,试点逐渐上升为党中央推进工作的一种重要机制。1951年,党中央总结土地改革的六大步骤,“典型试验”为其中之一。其他诸多领域也将试点作为一种重要工作方式,例如整风整社、城市人民公社、经济领域的专业化协作化、教育领域的冬学和全日制学校改制等。刘义强、余孝东:《中国共产党试点方法的百年演进与时代接续》,《学习与探索》,2021年第1期。毛泽东在1958年1月发表的《工作方法六十条(草案)》中明确提到“十年决于三年,争取在三年内大部分地区的面貌基本改观。其他地区的时间可以略为延长。口号是:苦战三年。方法是:放手发动群众,一切经过试验。”1963年9月20日出版的《人民日报》发表题为“典型试验是一个科学的方法”的社论,明确指出“典型试验是一个科学的方法,就是毛泽东同志所提倡的一般和个别相结合的工作方法。在我们制定方针政策的时候,必须采取这个科学的方法;在我们执行方针政策的时候,也必须采取这个科学的方法。”《典型试验是一个科学的方法》,《人民日报》,1963年9月20日第1版。

改革开放后,试点的作用得到更多凸显,成为社会主义现代化建设时期公共政策实践的关键机制。1978年,在党的十一届三中全会前夕,邓小平在中央工作会议上提出:“在全国的统一方案拿出来以前,可以先从局部做起,从一个地区、一个行业做起,逐步推开。中央各部门要允许和鼓励它们进行这种试验。”1980年12月,陈云在中央工作会议上提出改革要“摸着石头过河”。邓小平高度赞同并要求“坚决地试,大胆地闯”。这些表述为试点机制在实践层面的广泛使用提供了重要政治支持。特别是面对改革初期经济社会各领域的改革新要求,中国政府既缺少得以依赖的前序经验,也没有横向学习先发国家政策的可能,开展试点成为大部分领域推进改革的先行步骤。在改革开放早期,试点大量集中在经济建设领域,郁建兴、黄飚:《当代中国地方政府创新的新进展——兼论纵向政府间关系的重构》,《政治学研究》,2017年第5期。这与改革开放后提出“以经济建设为中心”密切相关。例如1978年底,四川省在国营企业改革领域围绕放权让利先行先试;1979年5月,国家经委、财政部、对外贸易部等6部门在京津沪3市8家国有企业开展企业自主权改革试点;同年,中央政府启动“利改税”试点,选取湖北、广西、上海和四川部分国有企业开展这一试点;1981年,国务院批准湖北省沙市作为全国第一个城市经济体制综合改革试点城市,探索城市经济的新路径;1984年,国有企业股份制改造试点率先在北上广少数企业展开。1987年,党的十三大报告提出:“各项改革都要注重试验,鼓励探索,注意找到切实的过渡措施和办法,做到循序渐进。”试点机制得到党代会报告的确认。此后,试点更多地被运用到经济社会各领域的改革创新之中,这并不意味着此前除经济建设以外的改革领域没有试点。例如在住房政策领域,1982年,中央政府确定常州、郑州、沙市、四平为补贴出售住房试点(参见:楼继伟:《40年重大财税改革的回归》,中国财政经济出版社2019年版,第67页)。几乎达到“每改必试”的程度。朱光磊:《当代中国政府过程》,天津人民出版社2008年版,第151页。例如在财政领域,天津、辽宁等9地于1992年被确认为分税制财政改革的试点地,为1994年全面推行分税制奠定了基础;在卫生健康领域,1980年底中央已在部分地区开展农村医疗改革试点,韩博天:《红天鹅:中国独特的治理和制度创新》,石磊译,中信出版社2018年版,第89页。1994年,中央正式发文在7省14县开展“中国农村合作医疗制度改革”试点,2003年“非典”后“新农合”成为全国性政策;在养老领域,中央政府于1994年选择在云南、江苏等6省份试点养老保险双轨制改革,为21世纪以来的养老保险渐进式并轨探明了阻力和挑战;在社会管理领域,中央于1997年在北京先行试点城市管理综合执法,将城市管理权相对集中,2003年北京市城市管理综合行政执法局成立,这一试点为后续城市管理综合行政执法的全面推行作出了重要探索;在生态环境领域,2001年环保总局试点国家级生态功能保护区,2007年开始在自然保护区和重要生态功能区等开展生态补偿试点,为中国特色生态文明建设探索了新领域和新工具。

进入新时代以来,试点在中国公共政策系统中得到更为广泛的使用,从单一领域或单一内容的试点进一步扩展到国家重大战略、整体性政策方案和综合性治理目标的探索。李娉:《中国政策试点的三重逻辑:历史、理论与实践》,《学海》,2023年第5期。习近平总书记在十九届中央全面深化改革领导小组第三十五次会议上提出,抓好试点对改革全局意义重大。要认真谋划深入抓好各项改革试点,坚持解放思想、实事求是,鼓励探索、大胆实践,敢想敢干、敢闯敢试,多出可复制可推广的经验做法,带动面上改革。2013年,党的十八届三中全会提出全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。各政策领域的全面改革随即推开。2013年8月,国务院批准设立中国(上海)自由贸易试验区,试点机制被进一步运用到探索改革开放新载体的战略领域。2015年,《国务院部门权力和责任清单编制试点方案》确定在国家发展改革委、民政部等7部门先行开展权责事项梳理工作。2015年,国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,将过去卫健领域的局部试点上升为综合改革试点,100个城市被选为试点地,进一步扩大了2010年以来的公立医院改革试点范围和内容。2016年,中央选择北京、山西、浙江开展国家监察体制改革试点,为后续监察体制的全面改革特别是监察委员会的成立积累了重要经验。2019年,中央政法委启动市域社会治理现代化试点,第一期确定了全国247个试点城市,围绕快速城市化进程中的新需要,先行探索市域社会治理新模式。2020年,中办、国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,赋予深圳在各领域探索全面改革创新的更多自主权。2021年,国务院印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》,确定在北京、上海等6个城市试点营商环境创新,探索一种综合性治理目标的实现路径。同样在2021年,围绕共同富裕目标,中央确定浙江为高质量发展建设共同富裕示范区,全面探索共同富裕的制度政策与实现路径。这些工作大多先由中央全面深化改革领导小组审议,审议通过后在部分区域开展试点。中央深改组的一项重要功能就是统筹各领域政策试点的系统性,把关试点方案与中央大政方针的匹配程度,进而在依法治国的框架下赋予部分部门或地方政府试点权限,推进自上而下顶层设计与基层探索之间的良性互动。周望、阳姗珊:《来自顶层的设计:中央深改领导小组和中央深改委会议的政策试点(2013-2022)》,《新视野》,2023年第3期。

二、试点:中国公共政策研究的重要视角

作为一种中国特色的公共政策机制,试点在过去二十年中得到了学界的较多关注与讨论。根据西方经典的政策过程理论,一项政策的出台通常要经过信息搜集、议程设置、方案选择等步骤,进而在全域范围内实施。Lasswell H. D., The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, College Park: University of Maryland Press,1956.但研究者观察到,中国政府的政策试点并未按照这一逻辑过程展开,而是在政府有一些初步想法时即开展部分地方的试点,以检验政策目标的适切性,或在较为明确的政策目标之下探索政策工具。韩博天、石磊:《中国经济腾飞中的分级制政策试验》,《开放时代》,2008年第5期。这种方式越过了基于大量信息和预先方案制定的反复讨论,转而将方案探索与选择的工作直接放到小范围的试点实践之中,形成了一种显著区别于先发国家政策过程的中国特色政策制定模式。刘军强、胡国鹏、李振:《试点与实验:社会实验法及其对试点机制的启示》,《政治学研究》,2018年第4期。

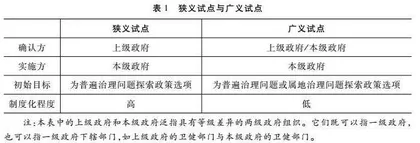

何谓试点?尽管试点是一种常见的中国公共政策现象,但理论上对试点的理解不尽相同,总体上看,分为狭义和广义两种(见表1)。狭义的试点指的是在一个区域范围内,一地或多地经过其上级政府授意开展局部性的政策调整,先行探索一种新的政策项目,以为区域范围内普遍性治理问题或治理需要探索政策选项的过程。在这个意义上,试点与政府或部门自主发起的改革创新具有显著差别。狭义试点至少具有两方面关键特征。一是确认方和实施方相分离。“试点”蕴含着一组相对概念,即“点”与“面”。只有在“面”上有需求的意义上,“点”的实践才应该被理解为“试”。这个“面”可以是全国,可以是一个省,也可以是一个地市。“点”则是小于这个范围的部分区域。因此,试点在“面”层面上是为更大范围的需求回应或问题解决而进行的“试”,“点”是实现这一目标的具体实践方。周望:《如何“由点到面”?——“试点—推广”的发生机制与过程模式》,《中国行政管理》,2016年第10期。试点的确认方是更高层级的权力拥有者,试点的实施方是在这一更高层级权力拥有者领导下的组织。当然,这并不意味着试点一定是由上级政府提出,下级政府执行。一些研究对政策试点就存在这样的刻板认知,认为试点区别于地方政府的自发创新,是一种自上而下的政策尝试。事实上,有相当一部分试点是由下级政府动议,并在上级政府授意下开展。在获得上级政府授意或确认前,这类行为更多地被理解为地方自发探索式的创新。狭义试点的第二个特征在于,试点具有相对正式性。试点的确认方与实施方相分离,意味着试点通常是在上级政府授意下进行,其授意形式可能是非正式委托,也可能是正式发文确认。但无论何种方式,相较于地方自发的创新,试点背后至少有更多上级政府的注意力注入,甚至还有上级对试点组织正式的额外赋权、赋能和资源支持,比如暂停部分法律条款在试点地的使用、派出指导小组予以政治上与能力上的支持、赋予更多经费或编制、扩大权力边界等。对于试点实施方,相对正式性也为试点的进一步开展提供了制度、资源与合法性支撑。

在广义上,试点指的是在一个司法管辖区内的部分地方先行开展一项新的政策项目。在初始动机层面,这些地方开展这些新项目既可能是为更普遍的政策问题探索解决方案,也可能只是为回应当地出现的新问题、新需要。对于后者而言,一些原初意义上只是针对属地问题的试点工作有时会在取得成功后被推广至更多地方以作为回应相关问题的思路方法,有时是在试点进程中被放大了目标范畴,如试点项目所针对的问题受到了更广泛关注并被认知为是一个普遍性问题。广义试点与一般意义上的政府创新概念类似。政府创新是指某一政府采纳一项对其来说是新的政策,而无论这一政策在其他地方是否已经被采纳过。Walker J. L., “The Diffusion of Innovations among the American States”, American Political Science Review, vol.63, no.3, (September 1969), pp. 880-899.比较起来,广义试点更强调创新实践的优先性和原创性,而政府创新则既包含具有原创性的先行试点,也包含该政府采纳一项对其来说是新的而在其他政府那里已经得到使用的政策。因此,从概念范畴上看,政府创新的范围最大,其次是广义试点,狭义试点最小。