价值共创:社会治理中数字赋能的实现机制

作者: 曹海军 熊志强

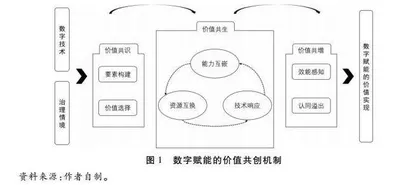

摘要:进入数字时代,数字技术为社会治理效能提升带来新机遇。如何充分发挥数字技术的正向效用,实现整体社会公共价值的最大化目标,成为数字技术驱动社会治理体系与治理能力现代化转型的关键所在。已有研究对社会治理中数字赋能的效果仍存在认知分野,理论预设与经验证据之间饱含张力。基于社会治理内在合作性和价值共创的理论视角,通过回顾数字技术赋能社会治理的效能衡量及其生成逻辑,阐释提升数字技术效能的价值共识机制、价值共生机制、价值共增机制,并围绕机制间的相互作用与数字赋能社会治理效能提升对未来研究进行展望。

关键词:数字赋能;价值共创;治理效能;公共价值

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)01-0062-013

一、引言

习近平总书记指出“我们要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用”①,“更加重视运用人工智能、互联网、大数据等现代信息技术手段提升治理能力和治理现代化水平”习近平:《关于〈中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定〉的说明》,《人民日报》,2019年11月6日第4版。。随着数字技术在社会治理领域应用的不断深入,数字化时代的国家治理图景正在逐渐显现,全面推进社会治理数字化转型已经成为推动国家治理能力现代化的必由之路。而社会治理中的数字技术如何发挥作用?数字技术与治理效能提升之间的内在逻辑如何呈现?具体实现机制是什么?值得理论上进一步加以梳理和辨识。(①中共中央党史和文献研究院编:《习近平关于网络强国论述摘编》,中央文献出版社2021年版,第175页。)

进入深刻的数字化转型时代,数字技术作为国家治理体系的新兴工具,对传统社会治理体系、治理模式产生了深远影响高恩新、刘璐:《平台的“祛魅”:城市治理数字化转型中的组织-技术互嵌逻辑》,《东南学术》,2023年第2期。,特别是在技术和治理的融合上,价值理性应规导技术理性,在推动政府变革和推动社会治理现代化的过程中实现公共价值创造的最大化,推进国家善治。而综观现有研究,对于数字赋能的效用多是对数字技术应用的理论推导,赋能机制的核心是数字技术在面向具体社会治理情境的工具优势高阳、李晓宇、周卓琪:《数字技术支撑现代社会治理体系的底层逻辑与实现路径》,《行政管理改革》,2022年第4期。,数字技术应用-数字赋能效用实现成为一种先验预设,这类研究构成了数字赋能的技术视角部分。从实践来看,在社会治理中复杂社会矛盾交织的情境下,数字技术的实际效用往往不尽如人意,“智能官僚主义”胡卫卫、陈建平、赵晓峰:《技术赋能何以变成技术负能?——“智能官僚主义”的生成及消解》,《电子政务》,2021年第4期。、数字形式主义赵玉林、任莹、周悦:《指尖上的形式主义:压力型体制下的基层数字治理——基于30个案例的经验分析》,《电子政务》,2020年第3期。、数据碎片化唐玉青:《从碎片化到整体性:基层政务服务数据的治理》,《行政论坛》,2022年第1期。、数字鸿沟单勇:《跨越“数字鸿沟”:技术治理的非均衡性社会参与应对》,《中国特色社会主义研究》,2019年第5期。等技术负能、耗能现象时有发生,数字技术的正向效用并不总能得到发挥。可见,“数字技术本身并不足以保证善治”郁建兴、樊靓:《数字技术赋能社会治理及其限度——以杭州城市大脑为分析对象》,《经济社会体制比较》,2022年第1期。,数字技术应用与治理效能间的逻辑关系在理论预设与经验证据之间仍饱含张力,已有研究并不能完全破解数字赋能的“效能迷思”。

事实上,有学者早已指出技术的效用需要组织、制度等一系列中介变量才能得到发挥简·芳汀:《构建虚拟政府:信息技术与制度创新》,邵国松译,中国人民大学出版社2010年版,第77页。。遵循这一思路,基于组织视角关注数字赋能效用成为当前研究的另一视角。中国情境之下,科层组织中权威关系、制度约束、信息壁垒、职责交叉等方面的惯性对于数字赋能的负向制约引起了广泛关注。然而,组织视角下对数字赋能驱动组织变革的关注,一方面加深了对数字赋能效用的焦虑Cordella A., N. Tempini,“E-government and Organizational Change: Reappraising the Role of ICT and Bureaucracy in Public Service Delivery”, Government Information Quarterly, vol.32,no.3(July 2015), pp.279-286.,另一方面也忽视了数字赋能效用的全貌。上述认知局限让学界逐渐意识到需要从更为广阔的理论视角阐释数字赋能的效用实现,于是有学者将资源、信息、多主体等要素纳入分析视野,试图突破技术与组织视角单向、静态的分析路径,构建了数字技术与组织间互动的研究视角徐晓日、焉超越:《基层公务员技术增负感的生成机制研究——基于技术与组织互构理论》,《政治学研究》,2023年第3期。郁建兴、周幸钰:《数字技术应用与政府创新的双向互构——基于浙江省“三张清单”数字化改革的分析》,《经济社会体制比较》,2023年第1期。。然而,互构论的研究仍集中于关注组织内部的变革,对组织外部利益相关者关注的缺乏可能导致对技术影响的片面理解,从而影响理论的现实性与解释力。

有鉴于此,价值共创理论提供了一个新的视角。本文将继续深入探讨社会治理中数字赋能的三种路径:技术视角、组织视角与互构视角。详细分析这些路径如何揭示数字技术在社会治理中的应用及其深远影响。进而依托价值共创的理论框架,依次提出价值共识、价值共生、价值共增等关键机制,分别解析这些机制如何促进数字赋能的有效实现,从而构建一个综合性的分析框架。价值共创重视利益相关者之间的交互和协作,认为技术不仅仅是由组织内部实施的工具,而且是在多方参与和协作中发挥作用的平台。这种分析路径不仅关注技术与组织的互动,还强调了在数字化过程中创造公共价值的重要性。

二、理解社会治理中的数字赋能

(一)数字赋能的概念内涵

理解社会治理中数字赋能的效能生成,首先需要廓清数字赋能的概念内涵。数字赋能从构词上看包括“数字”和“赋能”两个部分。“数字”即是治理过程中与治理技术相融合的数字技术形态。治理技术大体可以归为三类:其一是作为技术化治理手段的技术,如项目制、行政发包制、社区网格等;其二是治理的技术(Governmentality),也称为治理术,是国家运用策略对人们进行盘算和拨弄;其三是在治理过程中被运用或是嵌入治理体制中的新技术彭亚平:《治理和技术如何结合?——技术治理的思想根源与研究进路》,《社会主义研究》,2019年第4期。,即技术治理(Technocratic Governance)。“赋能”被普遍认为是数字技术推动治理主体能力提升的过程。一方面,数字赋能意味着数字技术对治理主体治理能力提升的可能承诺,数字技术的效用作用于治理主体之上,使其能力得以提升。另一方面,能力具有多维度的具体形式,如从政府角度看,在城市治理中政府的能力是韧性治理,“赋能”就要提升韧性治理能力董幼鸿、周彦如:《技术赋能城市韧性治理的系统思考》,《东南学术》,2022年第6期。;政府对外部复杂性的化约也是能力之一,“赋能”则是提升化约复杂性的能力张权、黄璜:《技术赋能与复杂性化约——基于“健康码”的分析》,《政治学研究》,2022年第2期。。还有学者从个人角度看,将能力与个人权利相联系,把赋能视为还权焦志勇:《简政放权与赋能还权》,《国家教育行政学院学报》,2014年第1期。,还有学者则更进一步把个体利益主张能力提升的过程称之为“赋权”邬家峰:《技术赋权:乡村公共能量场与乡村治理转型》,《华中农业大学学报》(社会科学版),2021年第6期。。由此可见,尽管在不同治理情境中能力的具体内容不尽相同,但可以明确的是,“赋能”结果意味着治理主体能力的提升、数字技术效用的实现乃至治理绩效的增长。由此,社会治理背景下,“数字赋能”即治理主体使用数字技术进而增强、激发治理主体能力,实现数字技术效用可能性的过程。

(二)数字赋能的实现路径

数字赋能的现有研究主要从技术视角、组织视角以及技术—组织互构视角探讨数字赋能的效能实现路径。技术视角下,数字技术应用于社会治理的逻辑起点是以科学理性指导社会实践,数字技术作为获取科学知识的手段与方法有助于善治目标的实现马丽:《技术赋能嵌入重大风险治理的逻辑与挑战》,《宁夏社会科学》,2022年第1期。。一方面,基于数字技术的独特技术优势与治理能力之间的耦合,重视数字技术直接赋予治理主体的能力或权利,这类研究普遍将治理主体对数字技术的运用视为数字赋能。政府作为治理过程中的关键主体能够运用新的工具和技术来控制和指引,增强自身能力进而经由整体数字化转型来提升资源的整体利用效率鲍静、贾开:《数字治理体系和治理能力现代化研究:原则、框架与要素》,《政治学研究》,2019年第3期。。也有研究从微观层面关注具体的技术优势,例如有学者基于TOED框架考察了区块链技术对政府数字化转型的赋能作用,指出区块链技术的运用能够从技术、组织、环境和数据四个方面推动政府数字化转型曹海军、侯甜甜:《区块链技术如何赋能政府数字化转型:一个新的理论分析框架》,《理论探讨》,2021年第6期。。个人和社会组织、企业作为社会治理的主体,同样能够将数字技术的优势与自身需要相结合提升自身参与治理的能力,例如对于社会组织而言,数字技术在组织内的运用也能够促进内部治理能力的提升孟天广:《政府数字化转型的要素、机制与路径———兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》,2021年第1期。。技术视角的数字赋能研究过于强调数字技术的潜在优势,正如简·芳汀所言“似乎技术本身就可以带来经济收益”,却忽视了技术潜力的实现有赖于治理主体之间及其同技术的互动以有效应用数字技术。

组织视角下的数字赋能是一种动力因素,数字技术在组织中的应用驱动着组织变革。从作为科层的政府组织来看,基于数字技术所具有的联通性、标准化、共享性、网络化特征构建出整体化“数字政府”形态,从而提升政府实现自身政策目标的能力黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》,2020年第3期。。在已有研究中,学者们从多个维度讨论了数字技术驱动的组织变革。从横向来看,数字技术的应用能够打破横向部门之间的信息壁垒,强化部门间协同,提升政府运作的整体性,重新整合(Reintegration)被邓利维认为是数字时代政府治理的重要特征P.Dunleavy., Digital Era Governance: Corporations, the State and E-Government,Oxford:Oxford University Press,2006,pp.1-2.。从纵向来看,数字技术的应用也可能带来科层强化、权力集中的“限权”与扁平运作、权力下放的“赋权”两种不同变革结果。也有学者提出,数字技术对组织形态科层制和扁平化的影响可能在不同层面上共存。可见,组织视角下数字技术对于政府组织形态的影响并不固定,它会随着不同应用情境而产生不同甚至相反的走向,数字赋能的效用在实践与理论预设间仍存在模糊空间。

另一类研究已经关注到数字技术从技术潜能到效用实现之间存在更为复杂的实现机制,试图突破单向、静态的技术或组织视角分析路径,形成了技术——组织互构的研究视角。从技术应用来看,治理中的技术经历着从宏观技术到被执行技术的过程。在此之中,制度对宏观技术进行筛选,技术执行的效能则受限于治理制度马丽:《技术赋能嵌入重大风险治理的逻辑与挑战》,《宁夏社会科学》,2022年第1期。、治理主体间的信息流系统等因素的影响关婷、薛澜、赵静:《技术赋能的治理创新:基于中国环境领域的实践案例》,《中国行政管理》,2019年第4期。。更进一步的,有学者提出技术的二重性Orlikowski, Wanda J.,“The Duality of Technology:Rethinking the Concept of Technology in Organizations”, Organization Science, vol.3, no.3(August 1992), pp. 398-427.,强调技术和组织之间的“互构”邱泽奇:《技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例》,《社会学研究》,2005年第2期。。