乡村共同富裕的影响机制与实践路径

作者: 徐越倩 陈兰

摘要:扎实推动乡村共同富裕是实现全体人民共同富裕的重要内容。激发乡村内生动力是持续推进共同富裕的关键抓手,如何实现乡村共同富裕的内源式发展则成为乡村治理现代化的核心议题。本文以浙江省杭州市发布的第一批共富联合体中80个村庄为案例,通过NCA与QCA混合的方法发现党建、能人、产业、文化等因素是影响乡村共同富裕的重要变量。在多重变量作用下,以内源式发展为导向的乡村共同富裕呈现出伙伴协作型、文化认同型、产业融合集约型、综合发展型等四类“殊途同归”路径,且乡村内在动力的产生和内源机制的变化具有交替性与动态演进性。因此,需因地制宜,结合自身资源禀赋、地理区位等情况,注重空间布局,坚持走特色化差异化发展道路,加快打造乡村共同富裕建设的样板品牌。这不仅能丰富乡村共同富裕理论研究,也为其他地区选择匹配性乡村内源式发展策略提供有益启示。

关键词:乡村共同富裕;内源发展;实践路径;组态分析

中图分类号:D035文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)01-0092-017

一、问题的提出

共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征。扎实推动农民农村共同富裕,是实现全体人民共同富裕的重点。在完成“打赢脱贫攻坚战”任务后,“十四五”时期我国农村工作的重点已向全面推进乡村振兴战略转变,逐渐从支持帮扶向发展协作转变。目前,各界对于乡村共富的发展关注度不断增多,但鲜见专门研究其影响因素、发展导向的学术文献。部分文献对乡村实现共同富裕的内在机理及可供推广的典型经验做法进行总结,但深入剖析以内源式发展实现乡村共同富裕的研究较少。鉴于此,本文旨在研究影响乡村共同富裕的主要因素,讨论以激发内生动力为导向的乡村共同富裕实践路径及政策启示。

当前,乡村在加快推进共同富裕建设过程中仍普遍存在“单打独斗”式现象,村庄间合作发展意识薄弱,联村发展成效不够显著。加之,为改善生产生活状况,政府仍多奉行单线性行政推动逻辑,郁建兴:《从行政推动到内源发展:中国农业农村的再出发》,北京师范大学出版社2013年版,第30页。表现为以直接的财政补贴或政府规定发展模式等形式助推乡村发展,突出政府的主导地位。其中一些乡村财政支农整体使用绩效较低,且农村发展空间有限,公共服务供给等发展也相对滞后,乡村整体内驱力不足,制约着农业农村现代化发展。郁建兴:《从行政推动到内源发展:当代中国农业农村发展的战略转型》,《经济社会体制比较》,2013年第3期。由此可见,政府力量的介入虽在短时间内能够迅速给乡村发展带来资金资源等,并确定其发展方向,但从长期看来还是依赖于内部自行发生的变化。约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,北京商务印书馆1990年版,第3页。在尊重市场规律和社会发展规律之上促进村庄间合作,由单一依靠农业保护或补贴转向发展高附加值农业,不断提高农业农村生产效率及可持续性,消除长期以来掣肘农业农村发展的体制机制因素,加强乡村自身的“造血功能”才是根本路径。

2022年,杭州市开始探索共富联合体的改革,由3个以上行政村(可以跨乡镇)通过建立“平台共建、资源共享、产业共兴、品牌共塑”机制,实现区域联动、抱团发展,形成党建引领、产业联动、文化交融、要素互通的集群。共富联合体关键在于“联”,区别于传统乡村发展,共同富裕背景下的乡村聚焦联结发展,强调强村带弱村,先富带后富促共富。“哪些因素在乡村实现共同富裕过程中发挥着关键作用”“乡村内源式发展的可能性路径有哪些”等成为倍受关注的议题。基于此,本文研究的核心问题是乡村共同富裕的影响因素有哪些,如何通过内源式发展实现乡村共同富裕。本文基于浙江省杭州市第一批共富联合体中80个村庄的调研,在文献研究基础上,运用NCA与QCA混合方法深入分析影响乡村共同富裕的因素,寻求以激发内生动力为导向的乡村共同富裕实践路径。

二、文献回顾

在推进中国式现代化的过程中,中国传统乡村发展模式正逐渐从单一发展向集群式发展转变。中国传统乡村社会有着较为明晰的内外之别和基层市场边界,是兼具封闭性、内聚性和联结紧密性的乡村治理共同体。黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局2000年版,第136页。多元主体基于资源优势互补与主体责任再塑加强了能力建设,能力的提升使多元主体有意愿并且能够建立合作关系。李慧凤、孙莎莎:《从动员参与到合作治理:社会治理共同体的实现路径》,《治理研究》,2022年第1期。本部分主要围绕乡村实现共同富裕的治理主体、影响因素、效果评价等方面展开探讨。

以激发内生动力为导向的乡村共同富裕体现合作治理内涵,共富联合体典型契合了村村合作的特征,“村村合作”则符合供应链合作模式的原理,通过供应链合作增强合作组织对环境变化的更强适应性、Chen I. J. and Paulraj A.,“Understanding Supply Chain Management: Critical Research and a Theoretical Frame-work”,International Journal Production Research, vol.42,no.1(January 2004),pp.131-163.改善交易和生产过程、Chatfield A. and Bjorn-Andersen N.,“The Impact of IOS-enabled Business Process Change on Business Outcomes: Transformation of the Value Chain of Japan Airlines”, Journal of Management Information Systems, vol.14,no.1(July 1997),pp.13-40.提升产品质量,促使合作组织的“多赢”。在村村合作中,各村庄分别以“供应商”或“零售商”的身份,一村出地、一村出资或一村出技术、多村出资,这种取长补短、长短结合的合作治理模式与乡村内源式发展的内涵高度契合。20世纪70年代产生的内生发展理论(Endogenous Development)正是源于对传统外源性发展模式的反思,其将研究重点转向基于地方内生动力推进的乡村多元化建设,以自下而上、自内而外的方式,充分发挥当地特色,尊重地方价值,强调内生发展。通过建立促使各类利益团体联结发展的组织结构,重视发展驱动力的内部性和农民参与的主动性,以动员内部资源促进乡村经济发展和社会环境改善。李怀瑞、邓国胜:《社会力量参与乡村振兴的新内源发展路径研究——基于四个个案的比较》,《中国行政管理》,2021年第5期。关于乡村共同富裕影响因素的研究表明,从党建引领、吴高辉、郝金彬:《耦合调适:乡村振兴中党建引领社会共治的实践路径与内在机理》,《中国行政管理》,2022年第9期。发挥市场经济的调节作用、唐任伍、李楚翘:《共同富裕的实现逻辑:基于市场、政府与社会“三轮驱动”的考察》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),2022年第1期。培育乡村发展人才资源的作用、石洪斌:《谁来振兴乡村?——乡村振兴人力资源支撑体系的构建》,《治理研究》,2019年第6期。产业发展推动乡村振兴、赵培、郭俊华:《产业振兴促进农民农村共同富裕:时代挑战、内在机理与实现路径》,《经济问题探索》,2022年第9期。实施区域协调发展战略推进城乡融合发展、屠霁霞:《抱团发展模式促进农村集体经济发展——基于浙江的经验分析》,《河南社会科学》,2021年第1期。创新乡村现代文化治理体系、吴理财、解胜利:《文化治理视角下的乡村文化振兴:价值耦合与体系建构》,《华中农业大学学报》(社会科学版),2019年第1期。完善内生动力提升机制等角度可推动乡村共同富裕的内源式发展。进一步说,以激发内生动力为导向的乡村共同富裕受党建、产业、能人、文化等因素的影响,这些影响因素通过多元交互协同发挥作用,不断提高乡村共同富裕建设成效,这为本文条件变量的提出奠定基础。关于乡村共同富裕效果评价的研究表明,共同富裕建设成效可以通过对基础指标、核心指标、辅助指标的评估,来反映某一地区的总体发展水平、存在的短板以及与国际水平的差距;宋群:《我国共同富裕的内涵、特征及评价指标初探》,《全球化》,2014年第1期。也可以以共同富裕的内涵和特征为逻辑起点,将发展性、共享性、可持续性作为共同富裕指数模型的三大评价维度。陈丽君、郁建兴、徐铱娜:《共同富裕指数模型的构建》,《治理研究》,2021年第4期。还有学者从人均国民收入、人均财富保有量、人均物质财富保有量、全员劳动生产率这四个指标出发,通过与发达国家水平相比来评估总体富裕程度,用群体差距、区域差距、城乡差距来度量发展成果共享程度。刘培林、钱滔、黄先海等:《共同富裕的内涵、实现路径与测度方法》,《管理世界》,2021年第8期。这为本文提出结果变量提供重要的理论支撑,也为乡村共同富裕的内生动力与实践路径研究奠定基础。

上述研究体现了不同视角和研究旨趣,但仍较宏观,有进一步拓展的空间。第一,目前学界关于乡村共同富裕的研究主要是从政府、市场等外生性力量展开,更多强调行政推动下的乡村发展路径,对于通过激发内生动力实现乡村共同富裕的关键因素、内在机理等的研究较少。第二,关于内源式发展实现乡村共同富裕的研究更多偏向单案例研究,较少考察多个因素的交互影响,且以定性分析与规范研究为主,定量分析与实证研究较少。基于此,本文通过对杭州市第一批共富联合体中80个村庄的研究,对影响乡村共同富裕的关键因素进行系统审视和梳理,明确外部帮扶与内生动力相结合的角色定位与价值导向,提炼出乡村共同富裕建设中内生型发展的路径选择。

三、研究方法与设计

(一)NCA与QCA混合的方法

影响乡村共同富裕的因素是多重条件并发、多个因素相互间动态交互的过程,为更好分析本研究的必要和充分因果关系,本文采用NCA与QCA混合的研究方法。QCA方法能够通过多案例的比较研究系统考察事件发生的成因,以及不同影响因素间的可能性组合和互动关系,在有限样本的情况下仍具有较强的解释力,但其无法定量地体现某一条件的必要程度,且这一操作具有强烈的主观色彩。通过NCANCA(Necessary Condition Analysis)是一种用于识别和检验影响结果变量的必要条件的研究方法,通过分析前因变量的“效应量”(Effect Size)检验哪些变量为必要条件,以“瓶颈水平”(Bottleneck Level)体现产生特定结果需要必要条件的最低水平。工具弥补传统方法的缺陷,与QCA方法相结合,分别发挥前者在识别必要条件以及后者在组态分析上的优势,以便更加严谨地对因果关系予以评判,Du Y. and Kim P. H.,“One Size Does Not Fit All: Strategy Configurations, Complex Environments, and New Venture Performance in Emerging Economies”, Journal of Business Research, vol.124(C),January 2021,pp.272-285.提高必要条件分析的合理性与科学性。

(二)数据来源

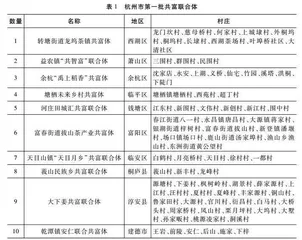

本文以杭州市第一批共富联合体中80个村庄案例作为数据源(见表1),村庄的选取体现强村带弱村的共富发展内涵,所选村庄在发展阶段、层次、属性等方面皆呈现异质性、多样性特征,采用面对面访谈与实地调研的方式采集数据。首先,通过检索文献和预调研访谈,在借鉴已有成熟量表的基础上,设计调研题项,并通过专家研讨会征求意见,形成数据采集表初稿。其次,对市委改革办、农业农村局等部门进行调研与访谈,听取职能部门对数据采集表的建议意见并作修改。最后,实地调研80个村庄,向各村村干部发放采集表,最终回收80份,回收率达100%。

(三)变量说明与赋值

与回归分析不同,使用定性比较分析对变量赋值,是判断案例是否属于或多大程度隶属于某个集合的过程。本文采用间接校准法对案例进行赋值,杜运周、贾良定:《组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路》,《管理世界》,2017年第6期。通过设置四值模糊值,1、0.67、0.33、0分别指代“完全隶属”“非常隶属”“有些隶属”“完全不隶属”四种状态,对数据进行间接校准,根据调研所获数据情况划分指标赋值区间,并运用熵值法计算指标权重,进而对比分析共富联合体发展过程中哪些因素对乡村共同富裕建设成效产生影响。条件变量中权重计算以下属有多个二级指标的项为主(见表2)。

1.结果变量

共富联合体内乡村共同富裕建设成效是本文的结果变量。基于对共同富裕评估指标体系构建已有研究的梳理,确定以发展性、共享性、可持续性作为本文结果变量的三大评价维度。从发展性层面来看,设置“村集体经济总收入增速”指标。村集体经济总收入包括经营收入、发包及上交收入、投资收益、其他收入等。从现实情况来看,村集体经济总收入反映村庄发展情况、村庄规模等,可以通过总量的增速来反映村庄在共同富裕建设过程中的发展性。在共享性层面,设置“社会保障水平”指标,通过农村养老保险、基本医疗保险和大病保险(西湖益联保)的参保率来反映社会保障的普惠性。在可持续性层面,设置“在精神文明、生态保护等方面获得荣誉称号情况”指标。共同富裕是物质富裕和精神富裕的统一,其可持续性包括高质量经济发展、高水平治理、环境可持续承载等。陈丽君、郁建兴、徐铱娜:《共同富裕指数模型的构建》,《治理研究》,2021年第4期。由于直接测量精神文明与生态保护等的定量性指标较少且具有片面性,以荣誉获得情况这一综合性指标全面反映乡村文化建设情况和生态保护程度,通过公开、客观的荣誉评估过程与结果呈现,反映发展过程中文化建设与生态保护的可持续性理念。

2.条件变量

党建活跃度。农村党组织对乡村治理的领导,在国家、社会、自身三个向度上有着明确的价值取向,即“政治引领”“服务引领”“组织引领”。陶周颖、单博雅:《农村党组织领导乡村治理:内涵、逻辑与策略——基于党、国家、社会三者关系的思考》,《治理现代化研究》,2021年第1期。联合党委(党建联建)作用发挥的关键在于实现村民生产生活目标、企业的营利性目标、基层政府的公共目标与组织目标的利益联结,邓正阳:《乡村治理的组织基础:一个分析框架——基于安徽钟鸣镇“村企发展联合党委”案例的研究》,《南京农业大学学报》(社会科学版),2020年第6期。而合作性乡村治理又是以乡村社会多元主体的利益联结为前提,这就促使乡村社会发展集聚并调动起公共力量,陆益龙:《乡村社会治理创新:现实基础、主要问题与实现路径》,《中共中央党校学报》,2015年第5期。发挥党组织的领导核心作用,使乡村拥有强有力的政治保证,并运用完善的体制机制对乡村社会采取管理、调控和引导。韩园园、孔德永:《论乡村治理制度体系的建构路径》,《大连干部学刊》,2020年第10期。