共识驱动、主体吸纳与开放赋权:合作治理中多元主体关系的再思考

作者: 门理想 马亮 骆飞

摘要:发轫于西方的合作治理概念已成为我国社会治理话语体系中的重要组成部分,但实践中多元主体地位不平等的现状也引发了学界对其本土适用性的质疑。已有研究通常将该问题笼统地归因于中外国家社会关系和治理情境差异,却对合作治理理论本身缺乏反思。为控制情境差异,研究直接以苏格兰的合作治理实践为案例,发现即使在社会组织发达的西方,社会主体依然是在政府主导的合作治理体系中有限地享有平等地位和决策权。通过共识驱动、主体吸纳和开放赋权,苏格兰政府实现了对多元主体治理力量的整合。这样的机制设计建立在内生动机、成熟能力和包容环境等促成要素基础上,反过来又进一步作用于促成要素。由此展开理论反思,合作治理强调的主体间地位平等并不能超越权责对等的基本合作法则,多元主体只能获得与其治理能力匹配的地位和决策权。作为聚合最多数民众意志表达和权力让渡的主体,政府现阶段不可能也不应该从实质上退出社会治理体系的中心。相较继续执着于概念争鸣,理论界和实践界应将关注重心转移到真实折射多元主体关系的机制设计和促成要素上,二者的建构培育及互动关系才是关乎合作治理成败的关键。

关键词:合作治理;多元主体关系;共识驱动;主体吸纳;开放赋权

中图分类号:D63文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)01-0109-017

一、问题提出

20世纪以来,西方发达国家的各种非政府、非营利组织发展迅猛,其通过各种形式参与到政府部门的决策和执行之中,形成了不同主体通力合作实现治理目标的现实局面。张康之:《论参与治理、社会自治与合作治理》,《行政论坛》,2008年第6期。在缝合碎片化治理、应对复杂问题、彰显公共价值等方面,合作治理正发挥不可替代的重要作用。徐国冲:《迈向合作治理:从新公共管理运动说起》,《江海学刊》,2023年第2期。合作治理的勃兴与社会形态和治理需求的变迁密不可分,有学者认为合作治理适应了后工业化进程中日益复杂的社会治理需求,这种治理模式摒弃了政府中心主义,是政府与社会主体之间的平等自由合作。张康之:《走向合作治理的历史进程》,《湖南社会科学》,2006年第4期。多元主体间地位是否平等、能否实质分享决策权似乎也成为学界区分合作治理与参与治理、协作治理、协同治理等概念的重要依据。颜佳华、吕炜:《协商治理、协作治理、协同治理与合作治理概念及其关系辨析》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版),2015年第2期。自引入我国以来,“合作治理”概念已经成为社会治理叙事体系的重要部分,在跨域事务治理、基层社会治理和公共服务合供等领域为科学、民主和效率等原则提供合法性背书。但大量案例研究发现,当前我国多数地区、多数领域的合作治理仍未摆脱政府中心主义,社会主体既没有被政府视作平等主体,也未获得实质意义上的决策权。徐金燕、陆自荣、蒋利平:《合作治理视野下社区公共服务供给主体关系的断裂与重构——基于长沙市天心区的实证调查》,《湖南科技大学学报》(社会科学版),2013年第3期。已有研究通常将该问题笼统地归因于中外国家社会关系和治理情境差异,认为多元主体平等自由的合作治理需建立在社会组织发育成熟的基础之上,而这种基础是当前我国所不具备的。这种情况就引发了学者们研究取向的分野:一类学者将合作治理与我国的政党嵌入、科层动员等概念结合,提炼本土化的合作治理机制;另一类学者则认为前者是对“合作治理”概念的滥用,转而阐释合作治理与参与治理、协作治理、协同治理等概念的差异,力图正本清源。二者的争论仍在持续,由此引出了一个悬而未决的理论问题,怎样的多元主体关系才能称得上合作治理,真正的合作治理只能存在于西方吗?

要回应这一问题,调和两类研究取向间的对立关系,一个可行的路径就是控制情境差异,观察西方发达国家合作治理实践的政社主体关系。如果在市民社会成熟的发达国家,社会主体在合作治理过程中确实拥有与政府平等的地位关系,那么情境差异可以作为解释合作治理本土适用性的重要因素;反之,学界不应将情境差异作为国内合作治理实践的“原罪”,而忽视机制设计对合作治理成效的影响,否认“合作治理”概念本土化改造的价值。以上述思路为基础,本文对苏格兰开放政府过程中的合作治理实践展开研究,从而回应和反思合作治理中的政社主体关系。

二、文献述评

概念“迷思”造成研究体系的混乱。由于经验现象复杂、研究视角多样,学界对于合作治理的概念定义一直存在争议。国外研究的众多定义中,最具影响力的是将其定义为“一个或多个公共机构允许非政府的利益相关者直接参与到集体决策过程,而这一决策过程是正式的、审慎的、共识导向的,旨在制定或实施公共政策、管理公共项目或资产”。Ansell C.and Gash A., “Collaborative Governance in Theory and Practice”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18, no.4(October 2008), pp.543-571. 然而,有学者认为该定义限制了合作治理的丰富性,除政府发起的与外部利益相关者的合作外,还应囊括政府之间、政府与社会、企业与社会等多种灵活的合作安排。他们认为合作治理是“一种公共政策制定和管理的过程及结构,可以使参与主体跨越政府部门和层级、公共、私人及社会边界,实现一个其他路径无法实现的公共目标”。Emerson K., Nabatchi T. and Balogh S., “An Integrative Framework for Collaborative Governance”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.22, no.1(May 2011), pp.1-29.分析框架和研究路径的分野又加剧了概念定义的分歧,公民主义、契约主义、社会建构、网络治理、公共价值、动态系统等多种取向共同交织成一个庞大繁杂的合作治理概念体系。作为一个“舶来”概念,合作治理在国内研究中的概念定义更是含混。张康之和敬乂嘉是该领域的两位代表性学者,前者将合作治理定义为“一种适应于后工业社会的新型治理模式,具有非控制导向的特征,它以信任为基础,以道德制度与平等的网络结构为保障,以实现公共利益为目标”;后者则认为合作治理是“介于政府治理和自治理之间的复合性治理模式,是不同治理主体为解决共同事务而对各方治理资源进行的交换和共享”。敬乂嘉:《从购买服务到合作治理——政社合作的形态与发展》,《中国行政管理》, 2014年第7期。其他学者对于合作治理概念的理解更是莫衷一是,概念“迷思”又进一步造成了研究体系的混乱,很多时候学者们的讨论并不在同一维度。

多元主体间关系是概念争议的核心。总体来看,尽管国内外研究中合作治理的概念定义存在差异,但基本都是围绕治理目标、多元主体及主体间关系三个维度展开。各个概念定义基本都认同合作治理的最终目标是追求公共价值或公共利益,也认同该目标的实现需要多元主体的通力合作,但对于多元主体间究竟以怎样的关系和结构展开合作争议巨大。这种争议主要呈现出两种倾向:(1)一种倾向强调合作治理的民主性价值,蔡长昆:《合作治理研究述评》,《公共管理与政策评论》,2017年第1期。认为多元主体间地位平等是合作治理的核心价值。这种倾向摒弃了“政府中心主义”的治理思维,仅将政府视作整个治理体系中的一个参与主体,各个主体平等互动、集体决策。这种多中心或者去中心的合作治理网络有可能取代官僚制的传统治理结构,成为后工业社会的主流治理模式。张康之、张乾友:《民主的没落与公共性的扩散——走向合作治理的社会治理变革逻辑》,《社会科学研究》,2011年第2期。(2)另一种倾向则注重合作治理的工具性价值,认为合作治理的本质是多元主体共同治理社会问题或提供公共服务。合作结构不应成为辨别合作治理合法性的依据,而只是合作治理的不同发展形态。唐文玉:《合作治理:权威型合作与民主型合作》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2011年第6期。该倾向并不排斥政府中心主义,认为政府是合作治理体系的“建构主体”,合作治理将会长期与官僚制共存,弥补后者的内在知识缺陷。弗朗西斯·福山:《大分裂:人类本性与社会秩序的重建》,刘榜离等译,中国社会科学出版社2008版,第258页。从总体情况来看,国外学界持第二种倾向的较多,由于理论和实践的起步较早,当前国外学者的研究多聚焦中观和微观层面的合作机制探讨,问题和功能导向鲜明。郑家昊:《合作治理的反思性阐释:合作意涵、发生机理及政府引导》,《社会科学研究》,2020年第5期。而对于国内学界而言,合作治理是一个“舶来”概念,学者们试图在此基础上改造和建构本土理论,以平等主体关系来厘清概念定义的倾向更加明显。

情境差异成为搁置主体关系争议的最后一块“遮羞布”。上文提到,国内学界对通过平等主体关系来确认合作治理合法性的倾向更加明显,但矛盾的是,当前我国的合作治理实践大多仍是以政府为中心开展的。这就造成了理论和实践话语体系的断裂,大量的社会治理实践正在被冠以“合作治理”之名,而学界却不认同这种治理实践的实质是合作治理,认为是参与治理或协同治理。对于不认同却在时刻发生的“合作治理”,不少学者称之为“概念的滥用”,核心论据就是中外情境差异。这些学者认为合作治理就应该是主体地位平等的治理过程,在他们的观点中这样的定义是可以在西方找到实践原型的。话语体系的断裂促使另外一些学者开始绕过主体间关系,其核心论据同样是情境差异。这些学者提出了不同观点,认为中国情境下的合作治理应该是适配中国国家与社会关系的治理模式,执着于“正本清源”并不具有事实上的理论指导意义。由此可见,情境差异似乎成为搁置多元主体关系争议的最后一块“遮羞布”,双方都能从中找到佐证其观点的依据,从而继续开展各自学术旨趣下的相关研究。

综上所述,多元主体关系的含混表达已经成为分化和阻碍合作治理研究的一个重要问题,本文的主要目的就是尝试在这一问题的突破上作出边际贡献。在合作治理的多元主体关系上,本文基本认同工具性价值倾向,即以实质而非形态来辨别合作治理。但与已有研究不同,本文将不再以本土情境适配需要为由站在民主性价值的对立面,而是承认主体平等是合作治理中非常值得追求的一种民主性价值,但同时指出这种理想状态在西方都很难找到原形,不应在合作治理的真伪辨别中继续扮演“一票否决”角色。通过打破中外合作治理情境的“人为隔膜”,本文将直接以西方合作治理的典型案例来论证一个基本观点,即任何情境下合作治理强调的主体间地位平等都不会超越权责对等的基本合作法则,多元主体只能获得与其治理能力匹配的地位和决策权。在此基础上,本文将重新阐释合作治理的概念定义,以图调和民主性和工具性两种研究倾向的矛盾,理顺因概念争议而混乱的合作治理研究体系。

三、研究方法与资料来源

案例研究的基本思路是在确定研究问题后选择符合研究目标的分析单位。游宇、陈超:《比较的“技艺”:多元方法研究中的案例选择》,《经济社会体制比较》,2020年第2期。本文旨在探讨合作治理过程中的多元主体关系,这种关系隐蕴在合作治理真实的运作机制和促成要素中,并不能通过章程、报道等书面材料反映。为深入提炼合作治理的运行机制和促成要素,本文对研究资料的分析聚焦于对具体情境的深度刻画与描绘,这一过程与主流案例研究的旨趣与逻辑相一致,适合开展案例研究。罗伯特·K. 殷:《案例研究:设计与方法》,周海涛、史少杰译,重庆大学出版社2017年版,第20页。

(一)案例选取依据

本文选择开放政府实践作为研究对象的原因在于,开放政府是近年来西方非常具有代表性和影响力的合作治理形式,其主要目标就是通过多元主体的合作治理来促进政府的透明与问责,改善公共事务治理和公共服务供给的效率和水平。而将研究样本选定在苏格兰地区的原因在于,英国开放政府的整体水平较高,在全球评估中稳居前列,其中的苏格兰最具典型性和代表性。由于历史原因,苏格兰政府一直享有较大自治权。2016年,苏格兰以地方政府身份加入了“开放政府合作伙伴”(Open Government Partnership,OGP),如今已成为地方政府的先锋,其与社会网络、辖区政府及国际组织等主体的合作治理受到了OGP的高度认可。

(二)案例资料来源

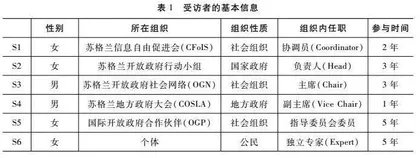

2020年10月至2021年8月,本文作者之一于爱丁堡大学接受联合培养,期间得以对苏格兰开放政府的合作治理进行深度观察。我们先后8次参与了苏格兰政府和社会网络组织的线上讨论会,未参与的5次也有纪要可供查询。此外,为进一步了解情况,通过滚雪球的方式,我们成功对其中的6名组织者进行了访谈,基本信息如表1所示。由于疫情原因,访谈全部在线上进行,时间为40分钟左右,形式为半结构化访谈。访谈主要试图从运行机制和促成要素两个方面来刻画其背后展现的多元主体关系:(1)开放政府中合作治理的运作机制,主要包括多元主体如何达成价值目标共识、如何锚定自身在合作治理体系中的角色、如何建立主体间的合作机制和渠道;(2)开放政府中合作治理的促成要素,主要包括哪些因素催生了多元主体的合作动机、各个主体是否具备参与合作治理的能力、动机和能力孕育于怎样的治理传统与环境等问题。