多元协同治理如何助力公共服务合作生产?

作者: 张友浪 冉宇豪

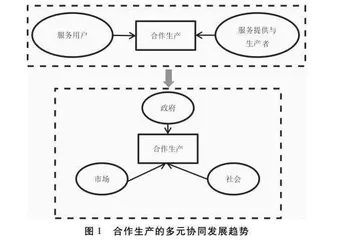

摘要:公共服务合作生产对构建以人民为中心的“共建共治共享”社会治理格局具有重要意义。“村超”赛事反映了社会、政府和市场主体共同参与的多元协同合作生产模式,该模式起源于社会公众的自组织行为,即公众主动参与公共服务供给;多元协同治理通过社会酝酿机制、市场助推机制、议程吸纳机制和行政赋能机制提升合作生产治理效能;多元协同治理下的合作生产是多层行动舞台联动的产物,具有明显的阶段性特征。针对不同层次行动舞台和合作生产所处不同阶段,上述四种机制的运用需要考虑其权变性和阶段适配性。将合作生产理论与协同治理理论相结合拓展了合作生产的理论体系,此外,基于典型案例阐释中国情境下的合作生产机制和制度化过程也具有创新性。

关键词:合作生产;多元协同治理;IAD框架;社会治理共同体;村超

中图分类号:D669文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)02-0057-016

一、问题提出

合作生产的概念于20世纪70年代末、80年代初由埃莉诺·奥斯特罗姆等学者提出。Ostrom E. et al., “The Public Service Production Process: A Framework for Analyzing Police Services”, Policy Studies Journal, vol.7, no.2(December 1978), pp.381-389.埃莉诺·奥斯特罗姆以美国大都市治理为场域对各市政项目的运作进行了分析,认为合作生产模式提高了政府和公众间的协同性,由此提高了公共服务生产与供给的质量和效率。Ostrom E., “Metropolitan Reform: Propositions Derived From Two Traditions”, Social science quarterly, vol.53, no.3(December 1972), pp. 474-493.在合作生产中,公众作为服务的消费者直接参与到公共服务的生产过程中,并对公共服务的内容以及供给方式产生实质性影响。合作生产不仅有助于公众理解政府机构的运作方式,也有利于政府及时获取公众的需求偏好,从而提高公共服务的供需匹配性朱春奎、易雯:《公共服务合作生产研究进展与展望》,《公共行政评论》,2017年第5期。。

合作生产指出了传统公共行政视角下公共服务完全由政府主导的局限性,但不同于新公共管理对传统公共行政的批判,前者并不满足于仅仅视公众为顾客,并认为在公共服务生产和供给中过度强调市场机制会损害公共价值,James O. and Jilke S., “Marketization Reforms and Co-production: Does Ownership of Service Delivery Structures and Customer Language Matter?”, Public Administration, vol.98, no.4(December 2020), pp.941-957.在此基础上产生了以价值共创为核心的合作生产理念。王学军:《公共价值视角下的公共服务合作生产:回顾与前瞻》,《南京社会科学》,2020年第2期;张绪娥、温锋华、唐正霞:《由合作生产到价值共创的社区更新何以可行?——以北京“劲松模式”为例》,《公共管理学报》,2023年第1期。合作生产虽然被认为能使公共服务生产提质增效,但在现实中仍存在主体不对等、缺乏共识和对话、合作惰性等问题,使得在实践中公众参与流于形式、合作生产难以持续以及价值冲突难以协调。既有研究在解决上述问题时存在以下不足。一是对合作生产过程中多元主体的互动机制关注不够。现实中合作生产往往不是公共部门作为服务提供者和公众作为服务使用者的简单线性互动,而是涉及到政府、公众、企业、社会组织等多元主体的网络关系。二是忽视了自下而上的合作生产发展路径,未能深入分析公众的自组织行为如何发展为合作生产。现有文献主要关注的是由公共部门发起并邀请服务使用者,服务使用者更多是被动式参与。但在现实中公众经常会根据自身需求自发进行相关服务的生产与提供,此类自组织行为往往先于政府行动而发生。因此有效的合作生产需要政府对公众的自组织行为进行治理与引导。三是需要进一步思考如何提高合作生产的制度化水平。合作生产在我国仍然是一种非常规的公共服务生产和供给方式,更多时候是对传统政府主导模式的补充。因此多元主体间的信息交换和利益表达往往缺乏相应的制度保障,合作生产的合法性、合规性需要进一步提高。

多元协同治理为解决上述问题提供了思路,其主张在公共服务生产过程中让社会组织、公众以及企业等非政府主体充分参与,并强调通过多元主体的良性互动充分发挥其比较优势,进而重塑参与主体间的结构关系。更重要的是协同治理有利于实现自组织与他组织的辩证统一,公共服务系统的各要素能从无序走向有序,进而发展出相对稳定的制度。Ostrom V., Tiebout C.M. and Warren R., “The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry”, American Political Sscience Review, vol.55, no.4(March 1961), pp.831-842;熊光清、熊健坤:《多中心协同治理模式:一种具备操作性的治理方案》,《中国人民大学学报》,2018年第3期。但多元协同治理如何助力公共服务合作生产应视具体情境而定。在中国情境中,多元主体如何在合作生产过程中互动以及如何形成稳定可持续的制度安排是亟待研究的理论与实践问题。

党的二十大报告指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化。正如习近平总书记在2024年新年贺词中所说:“‘村超’……诠释了人们对美好幸福的追求,也展现了一个活力满满、热气腾腾的中国。”R县“村超”赛事拉动了当地县域经济增长,丰富了公众精神生活,是中国式现代化的具体体现。同时,体育事业作为一种重要的公共服务在我国正经历向公众自组织模式的转变,R县“村超”为解决这一问题提供了思路。该赛事起源于当地公众的自发组织,最终由政府与公众、企业协力打造成为当地的品牌性体育赛事,表现出明显的多元协同特征,是典型的自下而上开展的合作生产案例。在此过程中多元主体的互动机制是什么?公众的自组织行为如何发展为可持续性的集体行动?政府在此过程中发挥了何种作用?合作生产的活力与秩序何以兼顾?本文将围绕这些问题展开研究。

二、文献回顾与理论框架

(一)合作生产中的社会、政府与市场

合作生产不仅是消费用户参与公共服务的生产与提供,更多时候是社会公众、政府、企业等多元主体构成的复杂合作网络。Meijer A.J., “Networked Co-production of Public Services in Virtual Communities: From a Government-centric to a Community Approach to Public Service Support”, Public Administration Review, vol.71, no.4(August 2011), pp. 598-607.就社会公众而言,可支配资源、自身参与能力、价值取向是影响其参与合作生产意愿与态度的主要因素。具体而言,公众及社会组织的“草根属性”决定了其在经济资源、政治资源乃至信息资源多方面均处于弱势。王欢明:《“草根”驱动的公共服务合作生产及其机制——基于S市Y街道微基建PPP改造的案例分析》,《中国行政管理》,2022年第4期。对此公众及社会组织一方面可利用文化观念在价值层面化冲突为共识,从而实现在“弱位”生“巧劲”,谭爽、张晓彤:《“弱位”何以生“巧劲”?——中国草根NGO推进棘手问题治理的行动逻辑研究》,《公共管理学报》,2021年第4期。另一方面可充分利用社会资本提高多元主体间的信任程度,在降低自身参与成本的同时拓宽参与渠道。王欢明:《“草根”驱动的公共服务合作生产及其机制——基于S市Y街道微基建PPP改造的案例分析》,《中国行政管理》,2022年第4期。但相反的观点认为社会资本会赋予公众更大的政治话语权,公众能通过社会资本使官员更好发挥服务代理人的作用,从而降低公众直接参与合作生产的必要性。Zhang Y., Liu X. and Vedlitz A., “How Social Capital Shapes Citizen Willingness to Co-invest in Public Service: The Case of Flood Control”, Public Administration, vol.98, no.3(September 2020), pp.696-712.

就政府因素而言,政府对公众参与的回应直接影响到合作生产能否顺利进行。政府对公众参与的态度一方面与合作生产过程中公众的参与率、代表性以及政社互动频次密切相关,王丽丽、马亮:《政民接触对公务员合作生产态度的影响机制——公务员对公众信任的中介模型》,《公共行政评论》,2023年第2期。另一方面也受政府本身的组织兼容性与行政文化的影响。Kleinhans R., Falco E. and Babelon L., “Conditions for Networked Co-production Through Digital Participatory Platforms in Urban Planning”, European Planning Studies, vol.30, no.4(August 2022), pp.769-788.对地方政府而言,合作生产是一种可被设计的政策执行方式和治理工具。Sorrentino M., Sicilia M. and Howlett M., “Understanding Co-production as a New Public Governance Tool”, Policy and Society, vol.37, no.3(January 2018), pp.277-293.此类研究普遍认为政府的权力转化决定了合作生产的呈现模式,政府可通过赋权社区来引导合作生产。Steiner A., Mcmillan C. and Hill O’Connor C., “Investigating the Contribution of Community Empowerment Policies to Successful Co-production: Evidence from Scotland”, Public Management Review, vol.25, no.8(August 2023), pp.1587-1609.不同层级政府与社会互动时遵循不同逻辑,中央政府的战略规划决定了社会发展的基本格局,型塑了合作生产的基本制度框架,地方政府则在中央政府的制度框架下因地制宜选择和多元主体进行合作生产的策略。汪锦军:《政社良性互动的生成机制:中央政府、地方政府与社会自治的互动演进逻辑》,《浙江大学学报》(人文社会科学版),2017年第6期。为形成嵌入与自治更加平衡的治理格局,在合作生产中政府需要不断吸纳社会自治力量并支持其发展。汪锦军:《嵌入与自治:社会治理中的政社关系再平衡》,《中国行政管理》,2016年第2期。

就市场因素而言,公共资源交易、PPP项目运作是中国情境下市场主体参与公共服务合作生产的主要领域。公共资源交易不仅可通过需求规划机制实现“参与”价值,也可依托合作生产机制实现“服务”价值,王丛虎、刘巧兰:《公共资源交易实现基本公共价值的多重机制与实践面向——基于“工具-目标”的分析视角》,《学海》,2022年第4期。除了以政府高位推动发挥管理机制的执行效果外,更要在政企优势互补的基础上充分激发合作机制的效能。王丛虎、侯宝柱:《模糊性市场准入政策:博弈、网络结构与执行机制——基于公共资源交易领域政策执行的考察》,《北京行政学院学报》,2022年第4期。PPP项目的运作则表明市场力量对合作生产的参与深受地方政府治理能力的影响,其中合作导向是地方政府提升PPP落地率的重要路径。王欢明、陈佳璐:《地方政府治理体系对PPP落地率的影响研究——基于中国省级政府的模糊集定性比较分析》,《公共管理与政策评论》,2021年第1期。但在实践中政府监管的滞后性和短期取向会对市场主体参与合作生产造成消极影响。王盈盈、甘甜、王欢明:《多主体视阈下的PPP项目运作逻辑——基于基础设施和公共服务项目的多案例研究》,《公共行政评论》,2021年第5期。