源流耦合:乡村公共文化治理中合作生产的生成机制

作者: 李少惠 袁硕

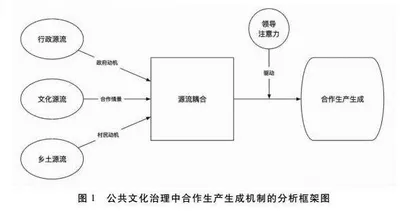

摘要:“身有所栖”而“心无所寄”现象是乡村治理工作中的突出问题,以需求回应性和农民主体性为特征的合作生产成为解决上述问题的关键模式。通过对乡村春晚案例的研究发现,乡村公共文化治理中合作生产的生成是由在特定时刻汇合在一起的多种因素共同作用的结果,即文化源流推动下文化之窗打开,通过文化源流、行政源流和乡土源流的两两局部耦合开启行政之窗和乡土之窗,在此基础上建立起政府与农民之间的资源依赖关系,实现三者的全部耦合开启合作之窗,进而在领导注意力分配的驱动下生成。乡村公共文化合作生产生成机制为理解中国情境下的乡村治理和乡村振兴提供了新的视角。

关键词:乡村公共文化治理;合作生产;生成机制;乡村春晚;乡村振兴

中图分类号:D669文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)02-0073-019

一、问题提出

乡村治理是国家治理重点领域,也是难点集结领域。随着经济的快速发展,农民在物质生活需求不断得到满足的同时,精神需求愈加强烈,农民精神荒漠化现象日显,加强乡村文化建设成为解决乡村问题的重要门径。2018年9月,《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》强调,在实施乡村振兴战略过程中,要重塑乡村文化生态,丰富乡村文化生活,建立农民群众文化需求反馈机制,切实发挥农民主体作用。《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5331958.htm。然而,以往乡村公共文化建设在“城市中心主义”发展思维和行政主导逻辑作用下,忽视了农民作为乡村公共文化供给的主体角色,加剧了供需矛盾,陈建:《“中心—边缘”:城乡公共文化服务治理模式及其优化》,《图书馆》,2022年第3期。使得乡村文化失调,公共性面临消解的危机,吴理财:《公共性的消解与重建》,知识产权出版社2014年版,第62-64页。陷入了文化治理资源日益增加而乡村文化日益贫瘠的悖论之中。廖青虎、陈通、孙钰等:《乡村文化治理的创新机制——控制权共享机制》,《北京理工大学学报》(社会科学版), 2021年第1期。这也进一步凸显了乡村文化治理对于乡村振兴的重要意义。

治理是对公共部门改革的回应,代表了政府处理社会公共事务方式的转变,即由统治、管理向治理的转变,其本质在于国家权力向社会的回归。彭莹莹、燕继荣:《 从治理到国家治理:治理研究的中国化》,《治理研究》, 2018年第2期。在治理演进的潮流中,西方国家将治理思维运用到政府文化部门的改革中,推动了文化治理理论的兴起。Gibson L., “Tony Bennett, Culture: A Reformer’s Science”,International Journal of Cultural Policy, vol.16, no.2(February 2010), pp.29-31.基于西方特定背景下提出的文化治理概念经引介进入中国,不可避免地面临其适用性问题。学者们在吸收西方文化治理本质内涵的基础上,结合中国情景逐渐提出了公共文化治理这一概念,袁硕、李少惠:《乡村公共文化治理中的合作生产:一个理论分析框架》,《图书与情报》,2024年第1期。并在其指引下引发了对以供需匹配和治理主体多元化为主要特征的乡村公共文化高质量发展议题的关注与探索。一方面,为弥补乡村公共文化生产能力的不足,购买服务作为一项创新实践使基层政府从一元化行政命令体制转向多元化契约体制,实现了向政社合作敬乂嘉:《从购买服务到合作治理——政社合作的形态与发展》,《中国行政管理》,2014年第7期。和政企合作林敏娟、贾思远:《公共文化服务供给中的政企关系构建》,《深圳大学学报》(人文社会科学版),2013年第1期。等多种供给模式的转型;另一方面,基层党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的一核多元治理模式,实现了政府从办文化、管文化向治文化的转变,李少惠等:《走向治理:公共文化服务的现代转型与西部实践》,社会科学文献出版社2023年版,第83页。在这一过程中强调乡村公共文化治理并非是对乡土文化的根本性改造,而是充分发掘乡村本土文化资源,使城市文明与乡村文明互鉴互赏。胡惠林:《城乡文明融合互鉴:构建中国乡村文化治理新发展格局》,《治理研究》,2021年第5期。

既有研究兼具启发性与开创性,体现出政府主导下的多元主体协同参与的治理思维,更趋向强调对农民公共文化需求的回应,但无论是政社合作还是政企合作仍存有脱离民众之嫌,将农民视为服务的被动者,无法从根本上摆脱公共文化供给困境。埃莉诺·奥斯特罗姆的合作生产理论因其主张公众应作为生产者与政府共同参与公共服务供给,通过最大限度地整合政府与公众双方资源实现供需对接,进而提高服务的效率和质量,Alford J., “Co-Production, Interdependence and Publicness: Extending Public Service-Dominant Logic”, Public Management Review, vol.18, no.5(May 2016), pp.673-691.成为激活农民主体性和达成治理有效目标的理想模式,为解决上述问题提供了新路径。通过调研发现,中国乡村公共文化治理的实践不仅有着广为人知的政社合作和政企合作模式,亦存在着“藏龙卧虎”般未被广泛关注的合作生产模式。

基于文献回顾和前期经验观察,本文试图回答的主要问题是:在乡村公共文化治理中基层政府和农民如何达成合作生产,即生成机制。通过这一研究,旨在促进文化治理理论和合作生产理论的本土化发展,推动公共文化治理理论内容的具象化,并为乡村治理乃至乡村振兴提供文化治理的路径思考。

二、理论基础与分析框架

(一)理论基础

关于合作生产理论的系统阐述最早可追溯到二十世纪七八十年代。埃莉诺·奥斯特罗姆团队首先提出了合作生产的概念,即在公共服务的供给中,公共组织外部的公民个体基于自身能力的发展和服务的需要,直接贡献用于生产物品或服务的投入,从而使公共职能部门和公民个人双方均能受益。Ostrom E., “Metropolitan Reform: Propositions Derived from Two Traditions”, Social Science Quarterly, vol.53, no.3(December 1972), pp.474-493.自此,合作生产理论在公共管理学界受到广泛关注,并在主体范围以及生产环节等层面得到了相应发展和完善。一方面,合作生产的“合作”范围也即主体范围或合作对象由最初的公民个体扩展到公民群体和公民集体。Brudney J. L. and England R. E., “Toward a Definition of the Coproduction Concept”, Public Administration Review, vol.43, no.1(January 1983), pp.59.另一方面,早期的研究认为合作生产是一个关于公共服务交付过程的新兴概念,“生产”仅侧重于公共服务的交付环节,Alford J., Engaging Public Sector Clients: From Service-Delivery to Co-Production, New York: Palgrave Macmillan, 2009, p.18.但在公共治理理论所提出的服务导向下,“生产”被应用于包括公共服务的计划、设计、管理、交付、监督和评估等环节的整个公共服务周期。Sicilia M., Guarini E., Sancino A., et al., “Public Services Management and Co-Production in Multi-Level Governance Settings”, International Review of Administrative Sciences, vol.82, no.1(March 2016), pp.8-27.

深入理解合作生产的前提是探明何种因素促使合作生产发生,以揭示其生成机制。鉴于合作生产的内涵是指公共组织与公众双方的合作与生产,其实现是公民和政府共同作用的结果,故学界较为认可的观点是将合作生产的影响因素大致归为公民和公共组织两个层面。

从公民层面来看,公共选择学派认为公民是否会选择公共服务的合作生产行为是出于对合作生产成本和收益的考量,只有收益大于成本时才会发生合作生产。在这种情况下,向公民提供资金、商品等有形的物质奖励或采取罚款等形式的处罚措施是推动合作生产的重要手段。Parks R. B., Baker P. C., Kiser L., et al., “Consumers as Coproducers of Public Services: Some Economic and Institutional Considerations”, Policy Studies Journal, vol.9, no.7(June 1981), pp.1001-1011.但有学者指出物质激励或处罚措施对政府而言并不是一个性价比高的激励手段,Voorberg W., Jilke S., Tummers L., et al., “Financial Rewards Do Not Stimulate Coproduction: Evidence from Two Experiments”, Public Administration Review, vol.78, no.6(February 2018), pp.864-873. 公民只有将自身兴趣爱好参与其中,并在这一过程中增强自尊心和使命感,赢得内心愉悦Vanleene D. and Verschuere B., Voets J., “Co-producing a Nicer Neighbourhood: Why do People Participate in Community Development Projects?”, IIAS Workshop on Coproduction, Nijmegen, June 2015.或者获得集体或他人的认可和尊重,从而实现集体利益时,Alford J., Engaging Public Sector Clients: From Service-Delivery to Co-Production, New York: Palgrave Macmillan, 2009, p.26.才能推动合作生产可持续发生。此外,公民的身份认同也同样对其参与行为具有重要影响,如公民的主人翁意识可以促使他们更积极地参与到公共服务的合作生产中,发挥自己的专业技能和经验,为公共服务供给贡献力量。Van Eijk C. J. A. and Steen T. P. S., “Why People Co-Produce: Analysing Citizens’ Perceptions on Co-Planning Engagement in Health Care Services”,Public Management Review, vol.16, no.3(October 2014), pp.358-382.

从公共组织层面来看,合作生产的形成不仅需要公民的主动参与和主体性作用的发挥,还需要以政府为代表的公共组织提供与之相适配的组织结构。Farr M., “Co-Production and Value Co-Creation in Outcome-Based Contracting in Public Services”, Public Management Review, vol.18, no.5(November 2016), pp.654-672.有学者还指出政府在合作生产中的态度至关重要。当政府对公民参与持有积极乐观的态度时,将会通过激励措施和政策工具鼓励公民参与,主动为合作生产的生成创造机会。Landi S. and Russo S., “Co-Production ‘Thinking’ and Performance Implications in the Case of Separate Waste Collection”, Public Management Review, vol.24, no.2(October 2022), pp.301-325.此外,行政文化对合作生产的形成也具有一定的引导作用。具有包容性的行政文化倡导民主参与,营造有利于公共服务合作生产的组织结构和氛围;反之在风险规避型的行政文化影响下,公共组织倾向于抑制政策创新,保持固有公共服务供给模式以此规避风险和追求稳定,并因此降低了公共服务合作生产的可能性。Voorberg W. H., Bekkers V. J. J. M. and Tummers L. G., “A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the Social Innovation Journey”, Public Management Review, vol.17, no.9(June 2015), pp.1333-1357.

总体而言,合作生产理论目前已在全球范围内被视为理解、评估以及指导未来公共服务供给全过程的重要理论构想和行动指南,它弥合了以往仅将公众视为服务的被动接受者的裂口,成为寻找政府与公众最大公约数,实现公共服务提质增效的有效手段,合作生产的达成取决于政府和公民的双向奔赴。但不可否认的是,合作生产理论是基于西方本土实践,从市民社会结构中孕育而生,有其产生的制度和经济背景。尽管国内学者也为此提出了本土化构建命题,相关论点散见于基础设施建设王欢明:《“草根”驱动的公共服务合作生产及其机制——基于S市Y街道微基建PPP改造的案例分析》,《中国行政管理》,2022年第4期。、医疗卫生王学军、李航宇:《公众参与合作生产的动机图谱及其影响——价值共创视角下的混合研究》,《公共行政评论》,2023年第2期。等公共服务领域,但上述成果大多建立在公众参与“硬性”公共服务过程中,是因为“硬性”公共服务常常能为公众带来显而易见的“收益”,而公共文化参与的隐性“收益”因其不易发觉,导致缺乏对其深入剖析和系统阐释。此外,我国传统乡村是礼俗社会,在公民主体成长程度和主动性等方面与西方市民社会存在较大差异。由此可见,作为舶来品的合作生产理论在引入我国乡村公共文化领域时,应予以本土化改造,从而为我国乡村公共文化治理实践提供理论阐释和行动指导。因此,致力于研究乡村公共文化治理中基层政府和农民开展合作生产的生成机制就成为当下的紧迫任务和重要命题,这既是进一步发挥其乡村治理效能的关键,也是将合作生产理论引入和推广的逻辑前提。