地方政府如何吸引人才?

作者: 徐畅 金铭 陈丽君

摘要:地方政府围绕人才资源展开竞争已成为理论研讨焦点。既有研究关注到了政策营销对于“竞争人才”的重要意义,但尚未对营销效果发挥的作用机理展开深入分析。对此,从营销人员特征切入,以实施人才强省战略二十多年的浙江为调查场域,依托扎根理论研究和结构方程模型展开的混合研究表明:营销人员特征对人才政策价值营销效果具有显著的正向影响;利益感知在营销人员特征与人才政策营销效果的关系中具有中介效应;政策获取意愿在营销人员特征与利益感知的关系中、利益感知与人才政策价值营销效果的关系中均发挥了负向调节作用。这一结论可为政策营销工具在人才政策领域的运用提供理论依据,有助于地方政府利用营销人员自身优势激发政策受众的自我意识,继而提高人才政策效应。

关键词:人才政策;政策营销;营销人员特征;利益感知;政策获取意愿

中图分类号:C964.2;D63文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)02-0092-015

一、引言

党的二十大报告指出,人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。吸引人才是地方政府推进现代化的重要内容,而公共政策能够在推动人才资源集聚等方面发挥关键的助推作用。近年来,不少地方政府持续在公共政策的内容上“做文章”,通过强化政策优惠性尤其是提高经济激励上限等方式加大人才引进力度。但从预期目标实现情况来看,长期吸引和保留人才的效果相对有限。在一般意义上,公共政策的有效完成不仅取决于其内容构成,沟通与宣传亦是关键。有效的政策沟通和宣传能够改变政策受众的行为。朱德米、李兵华:《行为科学与公共政策:对政策有效性的追求》,《中国行政管理》,2018年第8期。这样的过程便是政策营销。政策营销工具的运用能够促使公共政策供给和社会需求相互匹配,提高政策受众对政策的了解、认同和支持。谭翀:《政策营销:源流、概念、模式与局限》,《中国行政管理》,2013年第12期。据此,人才政策可以通过“营销”更好地发挥作用。

进一步的问题是,在人才政策领域该如何提升政策营销效果,即如何精准有效地向各类人才群体“兜售”特定内容,引导他们采取符合政策目标的行动?现有研究更多地聚焦于政策营销:一是重点分析了如何对营销效果进行测量,针对政策营销效果等概念开发评估指标;二是重点分析了影响营销效果的关键因素,例如营销人员特征、信息特征、营销主客体间互动等。这些成果为本文在内容上提供了丰富线索、在方法上提供了科学指引。然而,现有研究存在以下不足:第一,专门针对人才政策营销的研究相对较少,绝大部分讨论都围绕健康、环保等规制型公共政策展开,所得结论并不适用于具有鲜明非强制性、引导性和竞争性的人才政策。第二,尽管关于政策营销效果的评估指标在本质上都从属于公共政策绩效测量研究中的事实标准与价值标准,但较为离散,缺乏结构性的测量框架。第三,关于影响因素的分析仅停留在概念思辨和营销策略模型的开发层面,并且多以定性描述的方式来论证政策营销的有效性,既缺乏数据验证,也缺乏对营销作用机理的微观解读和实际运用。

基于此,本文的重点在于剖析激励型公共政策(人才政策)营销的作用机理。具体而言,一方面,不少地方政府在推进人才引进工作中愈发重视对“典型”的塑造,例如杭州市政府授予了95后“快递小哥”高层次人才称号并在购房补贴、医疗保健、子女就学等方面给予了政策支持,使其成为人才政策的“代言人”。详见新华网:“杭州:95后‘快递小哥’成高层次人才”,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-07/03/c_1126190015.htm。另一方面,人才政策营销是营销人员向政策受众传播信息的过程,其本质是双方自主自愿的价值(信息)交换以达至互利互惠。Buurma H., “Public Policy Marketing: Marketing Exchange in the Public Sector”,European Journal of Marketing,vol.35, no.11(December 2001), pp.1287-1302.因而,可从以下三个方面展开进一步的分析。第一,传播者是影响信息传播效果的重要因素之一,其角色及行为特征是分析信息传播效果的一个有利视角。哈罗德·拉斯韦尔:《社会传播的结构与功能》,中国传媒大学出版社2015版,第5-24页。第二,地位在营销中是可交换的筹码,营销人员可利用自身的地位(威信、声誉等)来调整受众对政策的价值感知,以换取希冀的政策反馈。Cropanzano R., Anthony E.L., Daniels S.R. and Hall A.V., “Social Exchange Theory: A Critical Review with Theoretical Remedies”, The Academy of Management Annals, vol.11, no.1(October 2017), pp.479-516.第三,在以群体传播为主导的融媒体时代,信息接收者不再是传统意义上的受众,并逐渐成为了媒介信息的积极解读者,隋岩:《群体传播时代:信息生产方式的变革与影响》,《中国社会科学》,2018年第11期。政策受众对信息的利益感知和获取意愿在很大程度上会影响政策营销效果。陈丽君,金铭:《人才政策营销的要素内涵与作用机制——基于扎根理论方法的探索性研究》,《科技进步与对策》,2021年第16期。

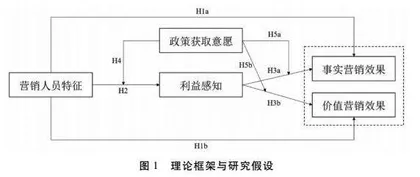

综上,下文将从营销人员特征的微观视角切入,将人才政策营销效果作为被解释变量,并探索性地将其分解为事实与价值两个维度,考察利益感知和政策获取意愿对人才政策营销效果的影响。本文依托扎根理论研究和结构方程模型的思想及技术,以在浙江工作的广大人才群体为调查对象,基于大样本问卷调查展开实证检验。本文可能产生的边际贡献在于:拓宽政策营销的学术边界,推进关于人才政策如何更好地营销的讨论,为评估人才政策营销与其关键影响因素之间的因果效应提供可重复的实证经验。

二、文献回顾与研究假设

(一)营销人员特征与人才政策营销效果

政策营销的起点是营销人员向政策受众传递信息。如前所述,信息传递者自身的特征是影响传递效果的重要因素。信息传播研究表明,“意见领袖”与“名人代言人”的自身特征(知名度、专业性、可靠性、成就、名气声望、影响力、与代言产品的相关性等)与营销效果之间具有较强的相关性。沈雪瑞、李天元、曲颖:《名人代言对旅游目的地品牌资产的影响研究——基于代言人可信度的视角》,《经济管理》,2016年第4期。“意见领袖”在社交媒体中经常能够凝聚各方意见,充当信息传播中的粘合剂,起到引导舆论风向的作用。Jalili M., “Effects of Leaders and Social Power on Opinion Formation in Complex Networks”, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, vol.89, no.5(May 2013), pp. 578-588.当社会网络逐渐从熟人关系网络向陌生人互联网络转型时,“意见领袖”的作用不再局限于对市场领域新产品扩散的积极示范,而是渗透到公共政策宣传与传播活动之中,发挥中转政策信息、放大政策信号、帮助政策信息转码和双向交互等作用。向安玲、沈阳:《中继人视角下公共政策异构化传播研究——以垃圾分类政策为例》,《情报杂志》,2021年第2期。与“意见领袖”功能相近的“名人代言人”一直是营销实践领域的热点,后者的吸引力、可信度、“名人—产品”匹配度对营销效果的制约或放大作用均得到验证。Fleck N., Korchia M. and Le Roy I., “Celebrities in Advertising: Looking for Congruence or Likability?” Psychology & Marketing,vol.29, no.9(August 2012), pp. 651-662.据此,推出假设如下。H1:营销人员特征会影响人才政策营销效果。H1a:营销人员特征会影响人才政策事实营销效果。H1b:营销人员特征会影响人才政策价值营销效果。

(二)利益感知的中介作用

利益感知是预测政策营销效果的关键变量。在公共政策研究中,政策受众对公共政策的利益感知是风险政策文献中的常见研究变量。随着研究的推进,利益感知的适用边界已延展至非典型风险政策领域,因为对于政策受众而言,任何决策都面临着对立的风险和收益。杨永清、张金隆、满青珊等:《移动互联网用户采纳研究——基于感知利益、成本和风险视角》,《情报杂志》,2012年第1期。利益感知成为影响营销目标实现的核心因素。营销人员或利益相关者会对利益感知产生影响,特别是当某项公共政策尚未普遍推广或正处于普及的初期阶段,专业人士的解释通常是政策受众权衡风险和收益的重要信息来源。Stoutenborough J. W., Bromley-Trujillo R. and Vedlitz A., “Public Support for Climate Change Policy: Consistency in the Influence of Values and Attitudes over Time and across Specific Policy Alternatives”, Review of Policy Research, vol. 31, no. 6(October 2014). pp. 555-583.在政策受众的认知中,科学家、行业专家、政府官员等专业人士往往是权威性和代表性的象征,其言论可以塑造社会认知,引导受众对政策的利好作出判断。Zerva A., Tsantopoulos G., Grigoroudis E. and Arabatzis G., “Perceived Citizens’ Satisfaction with Climate Change Stakeholders Using a Multicriteria Decision Analysis Approach”, Environmental Science & Technology, no.82(February 2018), pp. 60-70. 据此,推出假设H2:营销人员特征会影响人才的利益感知。

进一步而言,在公共政策营销情境中,营销是营销人员与政策受众双向互动的过程,营销人员单向地传输信息并不能取得理想的政策营销效果,政策受众对营销人员的回应方向及程度在很大程度上影响着政策营销效果,Bock G. W. and Kim Y., “Breaking the Myths of Rewards:An Exploratory Study of Attitudes about Knowledge Sharing”, Information Resources Management Journal, vol.15, no.2(April 2002), pp. 14-21.而政策受众对营销人员的回应是基于对利益感知的判断。Wallquist L., Visschers V.H. and Siegrist M., “Impact of Knowledge and Misconceptions on Benefit and Risk Perception of CCS”, Environmental Science & Technology. vol.44, no.17(August 2010), pp. 6557-6562.当政策受众相信该政策是有效的并且对该政策的利益感知大于风险感知时,他们会在很大程度上表现出支持。Bernauer T. and Mcgrath L. F., “Simple Reframing Unlikely to Boost Public Support for Climate Policy”, Natural Climate Change, no.6(March 2016), pp. 680-683.例如,有研究表明政策受众对碳捕集与封存政策的利益感知与政策支持之间呈显著正相关关系。Moon W., Kahlor L.A. and Olson H.C., “Understanding Public Support for Carbon Capture and Storage Policy: The Roles of Social Capital, Stakeholder Perceptions, and Perceived Risk/Benefit of Technology”, Energy Policy, no.139(February 2020), pp. 111-312. 据此,推出假设如下。H3:利益感知在营销人员特征与人才政策营销效果的关系中具有中介效应。H3a:利益感知在营销人员特征与人才政策事实营销效果的关系中具有中介效应。H3b:利益感知在营销人员特征与人才政策价值营销效果的关系中具有中介效应。