乡村治理中的集体选择机制建构

作者: 王亚华 刘璐

摘要:如何构建有效的乡村治理规则是一个关键的理论和实践问题,然而学界对乡村治理规则的层次结构和设计方式的研究尚不充分。在一个多层嵌套的制度规则体系中,集体选择规则通过上下贯通嵌套规则体系提升乡村治理绩效。设计集体选择机制需要三个关键要件,分别是利益相容安排、民主协商程序和多元监督体系。对江西省两个村庄的比较案例分析揭示了集体选择机制影响乡村治理效能的内在机制,并探索了建立集体选择机制的具体途径。聚焦集体选择机制的制度分析为国家与社会共治下的乡村治理体系现代化提供了新思路,也为丰富公共治理理论贡献了中国智慧。

关键词:集体选择机制;公共治理;乡村振兴;乡村治理;制度分析;案例研究

中图分类号:C93 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)03-0045-016

一、问题提出和文献综述

乡村治理是国家治理的基石,推进乡村治理体系和治理能力的现代化是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。当前乡村的社会形态和治理基础正在发生深刻的变化,亟需建设一套有效的制度体系,保障多元主体共建共治共享的乡村治理格局。(叶兴庆:《迈向2035年的中国乡村:愿景、挑战与策略》,《管理世界》,2021年第4期。)然而,实现乡村治理的现代化面临诸多挑战。一方面,政府组织采用科层制方式加强了对基层的管理,挤压了村庄自主治理的空间。(欧阳静:《简约治理:超越科层化的乡村治理现代化》,《中国社会科学》,2022年第3期。)另一方面,村庄自治运行存在明显缺陷,表现为基层党组织领导力不足、村民自治机制运转不灵、集体行动机制缺失,承接国家资源时面临组织不力的困境。(王亚华、高瑞、孟庆国:《中国农村公共事务治理的危机与响应》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2016年第2期。)随着乡村治理的广度和难度逐渐升级,村庄亟需建立一套动员村民、调配资源、执行政策、冲突解决的治理规则来提升乡村治理效能。(李庆瑞、曹现强:《党政统合与自主治理:基层社会治理的实践逻辑——基于2020年至2021年社会治理创新案例的扎根理论研究》,《公共管理学报》,2022年第3期。)

乡村治理的研究视角正在经历由主体向规则的转变。(狄金华、钟涨宝:《从主体到规则的转向——中国传统农村的基层治理研究》,《社会学研究》,2014年第5期。)早期研究主要聚焦连接国家和社会的精英群体作为基层治理的关键,如近代中国的士绅阶级和地方精英,(参见费孝通:《中国绅士》,惠海鸣译,中国社会科学出版社2006年版。)新中国成立后的村干部、经济能人、乡贤等。(付英:《村干部的三重角色及政策思考——基于征地补偿的考察》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2014年第3期。)这些研究对于揭示村庄精英的行为方式作出了重要贡献,但是将行动者置于研究的中心难以把握个体行动的内在逻辑,更难归纳出其在宏观的社会背景中的位置。越来越多的学者认为,分析治理规则有助于透视乡村治理的本质,从源头上理解治理主体行为的逻辑,准确把握乡村治理中的关键问题。(杜姣:《村庄治理层次与村庄秩序供给——兼论国家力量如何进入村庄》,《教学与研究》,2023年第3期。)从制度主义的角度来看,个体的行为受到正式和非正式规则的激励、引导和制约,只有把握了乡村治理中的规则才能切中乡村治理的本质。(Ostrom E., “Background on the Institutional Analysis and Development Framework”,Policy Studies Journal, vol.39, no.1(February 2011), pp.7-27.)

关于乡村治理规则的研究大多围绕两种逻辑展开。一是由国家自上而下设置的正式规则,例如法律和政策。随着国家基层政权建设脚步的加快,行政权力和行政规则下乡牵引并推动乡村治理的现代化和科学化。(董磊明、欧阳杜菲:《从简约治理走向科层治理:乡村治理形态的嬗变》,《政治学研究》,2023年第1期。)但是由于正式规则离村民生活过远,往往遭到显性或隐性的抵制。(田雄、郑家昊:《被裹挟的国家:基层治理的行动逻辑与乡村自主——以黄江县“秸秆禁烧”事件为例》,《公共管理学报》,2016年第2期。)二是自下而上的非正式规则,也被称为内生性规则,来自村民长期自发形成的自我治理的规则体系。(李华胤:《可协商性规则:传统村落“田间过水”的秩序基础及当代价值——基于鄂西余家桥村的深度调查》,《社会科学研究》,2019年第4期。)在乡村的社会快速转型期,维系乡土社会的血缘、地缘和人情关系趋于弱化,传统规则难以适应新的思想观念。(丁波:《秩序再造:过渡型社区的空间重构与治理转型》,《甘肃社会科学》,2023年第2期;张健:《利益需要、农民规则意识与乡村有效治理——基于徐村拆迁户行为取向的分析》,《领导科学》,2021年第16期。)而且,这两种规则很难相互衔接,需要一种将国家制度的安排与村民的微观行动连接起来的连接机制。

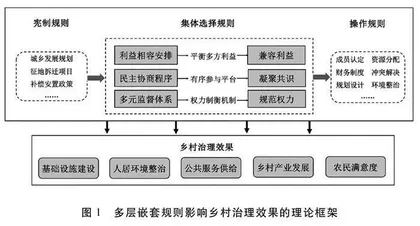

本文结合嵌套制度理论和自主治理理论,关注集体选择机制在国家与乡村规则之中的连接作用。嵌套制度理论(Ostrom E., “Background on the Institutional Analysis and Development Framework”,Policy Studies Journal, vol.39, no.1(February 2011), pp.7-27.)将人类社会的制度体系视为“嵌套制度体系”(Nested Institutions):宏观层面的宪制规则(Constitutional Rules)(宪制规则主要指的是可以影响集体行动的基本的规则,与国家宪法没有必然的联系。由于本文关注的是乡村治理的规则,所以宪制规则主要指的是市级层面的规划和政策,集体选择规则指的是村级层面的规则制度,操作规则主要是个体(农户)层面的规则。)、中观层面的集体选择规则(Collective-choices Rules)、微观层面的操作规则(Operational Rules)。其中,集体选择规则形成的集体选择机制作为承上启下的关键环节,对于微观规则的供给尤为关键。关于如何建立集体选择机制,奥斯特罗姆提出的自主治理八项原则提供了重要启示,不过其中大多数原则指向个体层面的操作规则,缺乏对设计集体规则的讨论。该理论也并未考虑到不同国家的情境差异对规则设计的影响,需要结合具体国情探索因地制宜的治理之道。

本文立足中国乡村治理本土情境,聚焦集体选择机制在提升乡村治理中的核心作用,提出两个关键理论问题:(1)集体选择机制如何提升乡村治理效果?(2)如何设计乡村治理中的集体选择机制?本文通过对比城乡融合背景下江西省两个村庄的案例,建立了集体选择机制贯通嵌套规则体系从而提升乡村治理效果的理论分析框架,厘清了设计集体选择机制的三个关键要件,以期从制度设计的视角为当代中国的乡村治理和乡村振兴提供理论指导,为拓展公共治理理论中的嵌套制度理论贡献中国智慧。

二、公共治理理论与分析框架

(一)乡村治理的公共治理学说

尽管我国在农村经济发展、农户收入增加、基础设施完善等领域已经取得了突破性进展,农村公共治理仍然存在严重问题,表现为基层党组织涣散、人居环境恶化、公共服务短缺、公共设施废弃等。乡村公共治理面临的核心问题是“集体行动困境”(Collective Action Dilemma)。(王亚华、高瑞、孟庆国:《中国农村公共事务治理的危机与响应》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2016年第2期。)乡村治理的多样化和复杂化加大了乡村公共治理难度,在缺乏明晰的公共规则的情况下,市场和社会主体以无序的状态进入乡村公共治理中,对私利的理性追逐容易导致非理性结果,形成“公地悲剧”。

公共治理理论认为,传统的政府、市场和社会的单一力量难以提供复杂社会的治理方案,需要各种混合的机制,实现多元主体共同合作的复杂治理机制。用户的自主治理是除政府和市场以外治理公共池塘资源的第三条路径,通过自治主体之间的协商,形成有效的合约,履行集体选择的合约,从而实现自主治理。(埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事务的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海译文出版社2022年版,第35-36页。)国内研究者将公共治理理论用于分析农村的人居环境整治、(李红星、王丽芳:《公共治理理论视域下农村生态环境治理路径选择——以黑龙江省为例》,《金融理论与教学》,2020年第3期。)集体经济发展、(周立、奚云霄、马荟、方平:《资源匮乏型村庄如何发展新型集体经济?——基于公共治理说的陕西袁家村案例分析》,《中国农村经济》,2021年第1期。)公共服务供给(苏毅清、邱亚彪、方平:《“外部激活+内部重塑”下的公共事物供给:关于激活乡村内生动力的机制解释》,《中国农村观察》,2023年第2期。)等领域,检验并拓展了公共治理理论在中国情景下的适用性。不过,将该理论运用于中国乡村治理场景还存在两个问题。首先,任何规则都嵌套在多层规则体系之中,更高层次的规则决定了操作规则如何设计与调整。因此,不仅需要对微观层面的操作规则进行研究,还需要对影响操作规则的集体选择规则进行深入剖析。第二,中国的乡村治理与西方经典意义上的公共池塘治理存在明显差异。在治理规模方面,传统自主治理理论的对象主要是封闭的、小型的社会生态系统,(王亚华:《对制度分析与发展(IAD)框架的再评估》,《公共管理评论》,2017年第1期。)对于外部环境与乡村内部系统的互动关系关注度不足。(苏毅清、邱亚彪、方平:《“外部激活+内部重塑”下的公共事物供给:关于激活乡村内生动力的机制解释》,《中国农村观察》,2023年第2期。)随着国家的项目和资金下乡步伐的加快,中国的乡村治理不仅需要处理内部的公共池塘资源的占用和供给的问题,还需要与上级的发展规划和资源安排相衔接。因此,需要对基于西方语境的公共治理理论进行修正以适应中国国情。

(二)基于公共治理理论和集体选择机制的分析框架

本文借助嵌套制度理论透视多层次制度规则如何相互嵌套并影响乡村治理成效。制度分析与发展(Institutional Analysis and Development, IAD)框架为探索因地制宜的解决方案提供了一个经典框架。IAD框架将制度规则分为三个层次,分别是宪制规则、集体选择规则和操作规则。(Ostrom E., “Background on the Institutional Analysis and Development Framework”,Policy Studies Journal, vol.39, no.1(February 2011), pp.7-27.)其中操作规则直接影响参与者在具体情景下的日常决策。集体选择规则确定谁有资格成为参与者和具体操作规则来影响操作活动和结果。宪制规则影响集体活动,确定谁有资格成为参与者,以及制定集体选择层次使用的规则。表层的规则嵌套在深层的规则之中,由后者决定前者如何变更。

产生集体选择规则的集体选择机制,在规则体系中扮演着“承上启下”的作用:参与者在上级政府公共政策的约束下,根据村庄的实际需求,为村民行动提供灵活的本土规则。集体选择机制可以提高群众对决策的认可度,有效地组织和动员村民开展集体行动;通过建立适应本地情况的激励和约束制度,减少搭便车的行为。集体选择机制过于僵化导致基层自组织受到抑制,是当代中国乡村治理问题的症结所在。集体选择机制的僵化可能会导致两种情况。一方面,如果由政府自上而下制定操作规则,会抑制基层自主性,导致操作规则适用性差,规则之间缺乏一致性。(王亚华:《激发乡村振兴活力的制度建构》,《中国农业大学学报》(社会科学版),2022年第1期。)另一方面,在集体选择机制不健全的情况下,由公民采取个体行动而缺少集体规则的制约,可能出现不负责任的个体行动导致集体利益受损。

关于如何实现集体的自主治理,奥斯特罗姆提出八项基本原则:第一,清晰界定边界;第二,占用和供给的规则应当与当地的条件保持一致;第三,集体选择安排;第四,监督;第五,分级制裁;第六,冲突解决机制;第七,对组织权最低限度的认可;第八,嵌套式层级组织。(第一,清晰界定边界,公共池塘的边界必须要明确确定,要明确规定能够从公共池塘获得资源单位的个人或家庭。第二,占用和供给的规则应当与当地的条件保持一致,要规定占用时间、地点、技术和资源单位数量,占用规则要与当地条件及所需要的劳动、物资、资金供应保持一致。第三,集体选择安排,受操作规则影响的个人应当能够参与规则的修改。第四,监督指的是公共池塘资源的状况和占用者行为的监督。第五,分级制裁指的是违反操作规则的占用者很有可能要受到其他占用者或外部力量的分级制裁,即根据违约的严重性实施不同程度的惩罚。第六,冲突解决机制指的是占用者和上级官员可以通过成本低廉的方式来解决各方的冲突。第七,对组织权最低限度的认可,占用者设计自己制度的权利,不受外部政府权威的挑战。第八,嵌套式层级组织是指在一个多层次的嵌套结构中,对占用、供给、监督、强制的执行、冲突解决和治理活动加以组织。)这八条规则反映的逻辑是在一个层级分明的嵌套结构中,政府应当允许公共池塘资源的使用者自主制定集体规则,使得集体规则与当地条件保持一致。这些规则包含了清晰的成员身份界定、监督规则、制裁规则和冲突解决规则等。经典的自主治理八项原则指向的是如何对小型公共池塘资源环境进行有效治理,只有第三、第七和第八项规则涉及集体与其他层次之间的关系。由于中国早已建立了“地方政府—村两委—村小组”的嵌套治理结构,第八条“嵌套式层级组织”自然成立。本文主要根据中国情景对第三、七条进行调整,并将第四条从组织内部延伸至外部,提出集体选择机制建立的三项关键原则。