党建引领如何破解中国基层治理的三重困境?

作者: 朱亚鹏 易敏 崔雨鑫

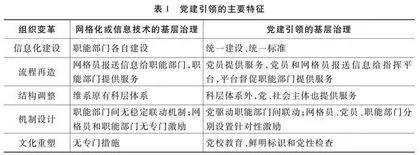

摘要:中国基层治理存在资源、权限和激励三重困境,如何充分发挥党建引领的核心作用破解这些困境,是提升基层治理效能的关键。本研究借鉴组织变革理论搭建分析框架,基于广州市南沙区党建引领基层治理改革实践,发现党建引领利用信息化建设、流程再造、结构调整、机制设计和文化重塑的系列措施,形成组织建设、权威协同和激励驱动三条机制路径,有助于破除基层治理中普遍面临的三重困境,推动了中国基层治理格局的整体变革。未来推进基层社会治理改革,可以借鉴“创造性破坏”和整体性治理的基本逻辑,推进基层组织的服务流程与组织间协同,重塑中国基层治理的良好格局。

关键词:党建引领;基层治理;组织变革

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)03-0061-018

一、问题的提出

基层治理构成中国国家治理体系的重要基石,如何在百年未有之大变局中充分发挥党建引领的核心作用以重塑中国基层治理格局,对中国治理能力与治理体系现代化进程将产生至关重要的影响。经济社会的快速持续变迁与基层治理能力发展的相对滞后构成了中国基层治理转型的挑战,也形塑了中国基层治理转型的迫切压力。

(一)中国基层治理面临的三重困境

经济、技术和政策的快速更新带来社会的持续剧烈变迁,也为中国基层治理带来了全新的挑战。经济的持续发展带来中国民众需求的多元化,(李友梅:《当代中国社会治理转型的经验逻辑》,《中国社会科学》,2018年第11期。)以互联网为代表的信息技术的持续快速迭代造成社会的互联化,(徐汉明、张新平:《网络社会治理的法治模式》,《中国社会科学》,2018年第2期。)经济体制的持续转型导致个体和家庭取代单位,成为社会运行的基本单位,催生社会运行结构的原子化。(田毅鹏、吕方:《社会原子化:理论谱系及其问题表达》,《天津社会科学》,2021年第5期。)这就要求中国基层治理格局进行深刻变革,强化基层治理能力,以适应社会变迁的需求。

然而,中国基层治理调整和能力发展的相对滞后导致其未能及时匹配经济社会发展的需求。二十世纪九十年代以来国家政权在基层的部分“退出”导致政权“悬浮化”,一定程度上削弱了基层政府组织的治理能力,构成基层治理资源不足的困境。(周飞舟:《从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响》,《社会学研究》,2006年第3期。)同时,职能部门间的条块分割以及社会自治主体的能力发展相对滞后导致各类治理主体间协调困难,构成了基层治理的权限困境。(黄晓春、周黎安:《政府治理机制转型与社会组织发展》,《中国社会科学》,2017年第11期。)此外,地方政府的目标函数、注意力分配相对向上集中,基层治理任务难以获得足够重视,构成激励困境。(何艳玲、王铮:《统合治理:党建引领社会治理及其对网络治理的再定义》,《管理世界》,2022年第5期。)简言之,社会的剧烈变迁与基层治理能力发展相对滞后共同形塑了中国基层治理的巨大困境。

因此,如何调整和重塑中国基层治理格局以强化基层治理能力,从而回应社会需求,成为了亟待完成的任务,也构成中国国家基层治理能力和治理体系现代化的重要理论命题。 这一过程的本质就是改革中国基层治理架构,以适应经济和社会等环境的变化。这与组织变革理论不谋而合,二者均指向通过变革组织形态,提升组织效能,应对环境挑战。因而,本文将引入组织变革理论,以重新审视中国基层治理的变革过程,增进对其作用的理解。

(二)权变学派的组织变革理论

在经典的组织学视角下,适应环境是组织避免消亡、提升绩效的核心。(March J. G., “Footnotes to Organizational Change”, Administrative Science Quarterly, Vol.26, No.4 (May 1981), pp.563-577. )而这需要对组织各方面进行系统的调整并加以固定,这一过程即组织变革。(周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2003年版,第321页。)在具体的变革内容与措施方面,权变理论学派认为,组织变革应包括对组织基本结构和运行机制两方面的变革,既要包含组织分工、任务分配和相互协调等基本结构,也要对控制程序、信息系统、奖惩制度以及各种规章制度等运行机制进行系统调整。后续研究者从动态的业务流程切入,认为组织变革应包含业务流程、组织结构调整、管理制度和价值信念四部分。(迈克尔·哈默、詹姆斯·钱皮:《企业再造:企业革命的宣言书》,王珊珊等译,上海译文出版社2007年版,第23-45页。)在此基础上,桑强进一步提出以流程再造为中心的组织变革理论,不仅纳入信息化建设这一重要因素,更进一步明确了流程再造、组织结构变革、运行机制设计、信息化建设和文化重塑五者间的关系,完善了组织变革的内容理论。(桑强:《以流程再造为中心的组织变革模式》,《管理科学》,2004年第2期。)

信息化建设是各项变革的技术前提,其按照统一标准,将各类信息归类存储并开发人机交互系统;流程再造是组织变革的起点和切入点,包括设计流程体系、选择再造的关键流程、设计流程规范等步骤;运行机制则更注重组织成员,通过调整流程联动机制和激励驱动机制调动执行者的积极性;重塑组织文化则旨在让组织成员认同并接受新的价值观。下文将借用这一理论框架,重新审视中国基层治理变革中的各个路径。

(三)组织变革视角下的基层治理创新路径

从公共服务供给的角度看,中国基层治理创新主要包括以专职人员收集信息的网格化治理和以信息技术提升组织沟通效率的技术治理两大路径。基于组织变革理论重新审视这些制度创新对中国基层治理的作用是十分有必要的。

1. 网格化治理

网格化治理聚焦于居民个性化需求的收集。该路径的核心是将民众以网格的形式重新划分和“锚定”,由专职网格员收集其需求并交由政府职能部门或自治主体使其更好地供给服务,最终实现基层公共服务供给的精准性和高效率。(竺乾威:《公共服务的流程再造:从“无缝隙政府”到“网格化管理”》,《公共行政评论》,2012年第2期。)在组织变革视角下,网格化治理通过“网格”划分和专职网格员的设置一定程度上改变了基层政权的业务流程。相较于以往,网格化治理为职能部门提供了专门的居民需求信息的收集渠道,公共服务供给的基本流程由职能部门自行收集居民需求信息并提供公共服务转变为“网格”收集信息并由职能部门提供公共服务。这有助于提升基层公共服务的供需一致性。

然而,学者们发现网格化治理创新中,纵向权力强化的力度往往远超横向权力的参与,社区治理主体间责任边界不清晰,导致网格化治理存在作用限度。(祁文博:《网格化社会治理:理论逻辑、运行机制与风险规避》,《北京社会科学》,2020年第1期。)具体而言,网格系统存在明显的权限限度,即网格员只能收集信息而无权处理,网格系统无法调动相关部门。而且,仅仅补充部分网格员,不足以扭转基层普遍面临的较为突出的资源不足困境,人力、经费、技术等等方面仍然存在较大短板。此外,网格员自身也缺少系统管理,职能部门对基层治理的重视程度仍有待提高,导致基层治理任务难以获得足够注意力分配,激励限度的短板也十分明显。总之,一些学者认为,仅仅依靠网格化治理而不改变现有的基层治理格局难以打破这些作用限度,无力适应社会结构的变迁。(王雪竹:《基层社会治理:从网格化管理到网络化治理》,《理论探索》,2020年第2期。)

基于组织变革理论,不难发现,网格化治理虽然通过调整公共服务供给流程在一定程度上提升了服务供给与需求的精准匹配,但这种方式仅仅实现了组织流程的微调而缺乏统一的信息化建设,也未对组织结构做系统调整,可能导致部门间、主体间沟通不畅,信息交流效率低下;同时,网格化治理中,各部门之间的协调机制仍有待完善,可能导致组织流程运行不畅。此外,网格化治理没有对各部门以及各类执行者设计专门的激励机制,执行者缺乏充足动力。网格化治理也没有重塑基层政权的组织文化,可能导致基层人员对公共服务的精准性认识不足。总之,网格化治理不仅没能触及组织的信息化建设、运行机制和组织文化,对组织流程的再造也不够彻底,恐难以单独胜任中国基层治理转型的重大任务。

2. 技术治理

技术治理倾向于利用信息技术提升数据的共享和交流效率,进而提升基层社会治理的效能。学者们认为,技术治理利用信息技术部分取代传统的面对面互动改变了政府内部以及与社会交流的形式,可以促进行政程序的简化和公众参与的提升。(戴长征、鲍静:《数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察》,《中国行政管理》,2017年第9期。)技术的应用一方面可以促进政府组织内部变革,即促进科层组织纵向整合和横向协调,推进政府组织沟通扁平化、数据共享化、服务精准化和决策科学化,进而提升组织运行效率。(沈费伟、诸靖文:《数据赋能:数字政府治理的运作机理与创新路径》,《政治学研究》,2021年第1期。)另一方面,信息技术有利于强化居民的公共参与,即提供网上互动平台促进居民间和居民与政府间的交流,构成了驱动居民参与基层治理的重要方式之一,能够有效推进基层治理由层级化治理向网络化治理转变。( John M. Carroll and Mary B.Rosson, “A Trajectory for Community Networks Special Issue: ICTs and Community Networking”, The Information Society, Vol.19, No.5 (May 2003), pp.381-393.)

从组织变革的视角看,技术治理的核心作用机制是推进组织的信息化建设,以更高的组织内沟通效率和更多的居民主动参与治理,最终提升公共服务的供给效率和精准性。

然而,与网格化治理类似,学者们发现技术治理同样存在作用限度。一方面,政府组织内部的信息流通需要全方位协同,但职能部门间的条块分割制约了技术的整合和集成,从而形成新的“信息孤岛”;(陈文:《政务服务“信息孤岛”现象的成因与消解》,《中国行政管理》,2016年第7期。)另一方面,在政府考核指标日渐硬化的场域中,技术治理的内容生产逐步行政化,进而偏离实际需求,制约了技术治理对公众参与驱动作用的发挥。(杨秀勇、朱鑫磊、曹现强:《数字治理驱动居民社区参与:作用效果及限度——基于“全国社区治理和服务创新实验区”的实证研究》,《电子政务》,2023年第2期。)

同样基于组织变革视角,我们重新审视技术治理的作用边界。信息化建设本身并不具备协调职能,信息化建设任务往往被分化为各个部门各自建设信息系统,且各系统间互不兼容,容易导致数据和信息流的横向沟通不畅,形成“信息孤岛”效应。这一现象的根本原因是技术治理并未改变组织的服务递送流程,也未改变原有的组织基本架构,而仍然由各职能部门自行决定信息的收集和服务的递送。此外,缺乏运行机制的设计导致职能部门主动收集信息并据此重新调整公共服务的动力相对不足,从而导致技术治理的行政化趋向,居民参与的积极性下降。总之,基于信息化建设的技术治理有利于提升信息的沟通效率,吸引居民参与基层治理,但由于没有调整组织流程和运行机制,也没有涉及组织文化的重塑,难以突破基层治理面临的资源、权限和激励不足的困境,其对基层治理的改进作用相对受限。

不同于西方国家,党拥有公权力,其较高的权威地位对中国的国家与社会关系产生了更为深刻的影响。(景跃进:《将政党带进来——国家与社会关系范畴的反思与重构》,《探索与争鸣》,2019年第8期。)学者们认为中国共产党在基层治理能力和治理体系的现代化进程中也应承担领导者角色,党的介入将有利于从根本上重塑中国基层治理格局。那么,党建引领是如何破解资源、权限和激励困境以重塑中国基层治理格局的呢?这一问题不仅事关加强和改进党对基层的全面领导,同时直接影响了中国基层治理转型和创新的成败,更会对全体国民所能享受的基层公共服务效能产生重大影响。

二、研究方法

本文选择广州市南沙区作为观察地,采用个案研究的方法,综合利用田野观察、深度访谈和二手资料等方式收集资料。本文选择广州市南沙区作为典型案例的原因如下:

基层治理改革前,作为中国基层治理的一个缩影,南沙的基层治理的困境折射出当今中国经济高速发展的背后隐藏着的区域内部发展不均衡、人口流动快带来的管理与融合困境以及配套设施落后于发展需求等问题,且由于自身特征导致这一困境尤为突出。截止到基层治理改革开始前的2014年,经济发展均衡性维度上,南沙区的GDP总量突破了1000亿元,但9个镇街间发展不平衡,工业产值最多的镇街与最少镇街的差值达到21倍。人口构成维度上,全区总人口达7439万人,其中户籍人口3762万人,这意味着外来人口与户籍人口比例接近1∶1,此外,全区人口组成十分复杂,全区人口涉及34个少数民族,两岸三地人员、外籍人员也众多。南沙区常住人口城镇化率则在2014年猛增到7037%(2010年仅2601%),变化非常剧烈。同时由于高新技术产业、制造业和农业并存,城镇人口与农村人口均保持了相当体量。总之,镇街间巨大的经济发展差异,人口构成复杂性突出,城市与农村并存且变化剧烈,南沙区基层治理所面临的巨大挑战对中国基层治理普遍面临的困境具备较强的典型性。