发展理论视角下的儿童福利体系完善

作者: 刘丽娟

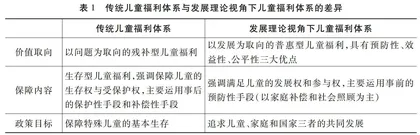

摘要:加快推进儿童福利体系建设,既是对现代家庭的有力支持,更是促进人口高质量发展的根本举措。回顾儿童福利核心理念的历史变迁,研究提出了儿童福利的“发展理论视角”:立足于儿童、家庭、国家三者关系,建立以发展为取向的普惠型儿童福利,实现儿童、家庭与国家的共同发展。基于发展理论视角,与OECD国家相比,我国儿童福利体系在价值取向的普惠型、保障内容的发展型与政策目标的多元化等方面存在不足。为推进我国儿童福利体系的建设,根据社会、经济、人口发展状况,我国应分阶段迈向普惠型儿童福利体系,保障内容应从生存型福利向发展型福利拓展,最终实现儿童层面的身心保护与发展、家庭层面的抚育压力减轻与生育促进、国家层面的人力资本投资。

关键词:人口高质量发展;儿童福利;发展理论视角

中图分类号:C913.5;D669.7 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)05-0083-015

一、引言

人口问题作为全局性、长期性、战略性问题,在我国社会经济的发展中发挥着基础性作用。21世纪以来,我国人口形势经历了重大转变。随着生育率下降并持续处于更替水平之下,人口负增长与人口老龄化已成为当下以及未来的常态化特征。国家统计局数据显示,从2010年到2020年,我国人口年均增长率降至0.53%,60岁及以上老年人口占比则升至18.7%,65岁及以上老年人口占比高达13.5%;【国家统计局:《第七次人口普查数据》,2022年6月10日,https://www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/7rp/indexch.htm。】2022年末,我国人口自然增长率进一步跌至-0.60‰,【国家统计局:《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,2023年2月28日,http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228_1919011.html。】出现了61年来首次负增长。面对人口发展新形势,习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议上指出,“人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事,必须着力提高人口整体素质,以人口高质量发展支撑中国式现代化”。人口高质量发展意味着人口的持续发展、高能发展、协调发展、有序发展和积极发展,【穆光宗、陈功、林进龙等:《试论人口高质量发展》,《扬州大学学报》(人文社会科学版),2023年第5期。】保持适当生育水平和提高人口整体素质则是其中的核心要义。

伴随着人口结构的转变,我国家庭结构呈现出小型化和核心化的发展趋势。根据第七次全国人口普查数据,2020年我国的平均家户规模已缩小为2.62人,一代户占比提高至49.5%。【国家统计局:《第七次人口普查数据》,2022年6月10日,https://www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/7rp/indexch.htm。】在此背景下,家庭的基本功能发生较大变化。一方面,家庭的经济功能日益扩大化,农村家庭的生产参与明显增加,城市家庭的消费水平也显著提高;另一方面,家庭的赡养功能不断被削弱,农村家庭的老年人大多依靠自身养老,城市家庭的老年人则采取了居家、社区、机构等多样化养老方式。【麻国庆:《当代中国家庭变迁:特征、趋势与展望》,《人口研究》,2023年第1期。】换言之,家庭成员的个体经济压力加重,其得到的亲属支持力量却在减弱,导致家庭抵御风险的能力大幅降低。这种转变的根本原因在于工业化、城市化、现代化带来的婚育家庭观念嬗变。【杨菊华:《生命周期视角下的中国家庭转变研究》,《社会科学》,2022年第6期。】与此同时,家庭风险增加也意味着生育成本的提高,家庭成员尤其是年轻女性的生育意愿明显降低,【於嘉:《何以为家:第二次人口转变下中国人的婚姻与生育》,《妇女研究论丛》,2022年第6期。】反过来又推动了家庭规模的小型化和风险化,从根本上对人口高质量发展提出了挑战。

为应对人口负增长、老龄化和家庭变迁,国家出台了一系列优化生育政策来促进人口高质量发展。但自2013年逐渐放开独生子女政策以来,我国的生育水平并未达到预期效果。从家庭生命周期的视角来看,这是因为当前政策过于聚焦“人口”“出生”问题,缺乏针对“儿童”“抚育”的配套支持。另一方面,在儿童健康和教育方面的投入也可被视为一种人力资本投资,【Schultz, T. W.,“Capital Formation by Education”, Journal of Political Economy, vol. 68, no. 6 (December 1960), pp. 571-583.】能够从长期促进人口数量和人口质量的均衡发展。然而,尽管我国的儿童综合发展水平获得了大幅提升,儿童的营养健康、早期教育、后义务教育、心理发展和风险防护仍然存在一系列问题,城镇流动儿童与农村留守儿童的发展还面临诸多挑战。【尚晓援、乔东平、王小林等:《中国儿童福利发展战略研究》,社会科学文献出版社2022年版,第88-103页。】习近平总书记多次强调,“少年儿童是祖国的未来,是中华民族的希望”。因此,加快推进儿童福利体系建设、为儿童发展提供制度保障,既是对现代家庭的有力支持,更是促进人口高质量发展的根本举措。本研究在回顾儿童福利理念变迁的基础之上,提出儿童福利的“发展理论视角”。在发展理论视角下,系统性地对比OECD国家与我国儿童福利的价值取向、保障内容、政策目标,由此提出以儿童福利建设促进人口高质量发展的基本路径。

二、儿童福利的理念变迁与发展理论视角

近代以来的儿童福利理论大多源于西方国家的实践总结,西方国家在实践过程中,不断深化对儿童福利概念的理解,儿童福利的概念从狭义的“面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童”拓展至广义的“一切针对全体儿童的,促进儿童生理、心理及社会潜能最佳发展的各种方式和设计”。【陆士桢:《中国儿童社会福利需求探析》,《中国青年政治学院学报》,2001年第6期。】纵观西方儿童福利实践,可以归纳出儿童福利核心理念的发展轨迹:从“儿童救济”发展为“儿童保护”,进而演化为“儿童与家庭福利”。【乔东平、谢倩雯:《西方儿童福利理念和政策演变及对中国的启示》,《东岳论丛》,2014年第11期。】

(一)儿童福利理念的历史变迁

17世纪初到19世纪中叶,西方儿童福利以“儿童救济”为核心理念。以1601年《济贫法》的颁布为标志,西方开启了依法救济儿童的时代。在这一时期,西方国家的政策取向属于残补型儿童福利,只有在儿童失去家庭或家庭无力承担儿童的抚养时,才提供有限的救济。【乔东平、谢倩雯:《西方儿童福利理念和政策演变及对中国的启示》,《东岳论丛》,2014年第11期。】因此,这一时期儿童福利的主体对象为孤儿、弃儿和贫困儿童,救助水平也仅限于满足儿童的基本生存需求,儿童通常被安置在济贫院与成人混住。

19世纪下半叶到20世纪80年代,西方儿童福利的核心理念从“儿童救济”发展为“儿童保护”。这一时期的转变源于美国首个因虐待儿童而被刑事检控的案件,1874年“玛丽·艾伦案”。【DiNitto D. M., Social Welfare: Politics and Public Policy (6th Ed.), Allyn and Bacon, 2007, p.411.】同年,世界上首个专职儿童保护的民间机构“纽约防止虐待儿童会”正式成立,而英国也于1889年颁布了世界上第一部专门的儿童权益保护法案《预防虐待儿童和保护儿童法案》。这一法案“在人类历史上第一次从法律层面粉碎了孩子是父母私有财产的神话,为国家干预儿童抚育事务提供了充分的法律基础,成为现代儿童保护与儿童福利制度的重要基础”【程福财:《家庭、国家与儿童福利供给》,《青年研究》,2012年1期。】。自此以后,西方各国开启了立法保护儿童的时代。从政策取向来看,这一阶段西方各国纷纷建立起普惠型儿童福利制度,儿童福利的主体对象从困境儿童逐渐拓展到全体儿童,且开始重视儿童保护立法和学校教育立法。国家开始在儿童福利领域承担更大的责任,主要体现在三个主要方面:一是制定政策支持家庭抚育儿童,如提供家庭儿童福利津贴或救助现金,制定税收减免和优惠政策;二是提供专业性儿童保育服务;三是当家庭缺位时,提供儿童的“替代性照顾”,其中家庭寄养在这一时期逐渐取代机构照护,成为西方普遍采用的困境儿童照护模式。【乔东平、谢倩雯:《中美家庭寄养的比较及启示》,《中国青年研究》,2013年第10期。】

从20世纪90年代开始,西方儿童福利的核心理念演变为“儿童与家庭福利”,以投资儿童、上游干预、预防为主的发展型儿童福利政策成为主流。1990年,具有里程碑意义的《儿童权利公约》正式生效,这一公约以法律的形式厘清了国家与家庭对儿童的责任,强调尊重家庭和父母权利成为主导的政策取向。国家的角色也从“干预者”转变为“支持者”,通过提供服务支持从而提升家庭的儿童抚育功能。20世纪80年代以前,国家过多地干预家庭,大量儿童进入到家庭寄养系统,从而导致儿童福利机构不堪重负。20世纪90年代后的改革实质是国家开始减少对家庭的干预,在战略上聚焦社会服务支持和家庭功能提升。在这一时期,政策呈现出两个特点:一是在保障儿童安全的前提下,尽量保留原生家庭和支持家庭;二是家庭与国家共同承担儿童福利的责任。【乔东平、谢倩雯:《西方儿童福利理念和政策演变及对中国的启示》,《东岳论丛》,2014年第11期。】这一时期出现了一种新的理论视角,即“投资”视角。西方国家认识到对儿童福利的投资可转化为国家的人力资本投资,从而促进国家的整体发展。因此,尽管西方国家在20世纪90年代后社会福利的整体水平有所下降,但大多数西方国家对于儿童及其家庭的公共支出占比却呈现出不降反升的态势。【Gabel S. G. and Kamerman S. B., “Investing in Children:Public Commitment in Twenty-one Industrialized Countries”, Social Service Review, vol. 80, no. 2 (June 2006), pp. 239-263.】

(二)儿童福利理念背后的家国关系变迁

儿童福利理念的变迁,源于儿童福利的实践探索,其背后反映出国家、家庭与儿童的关系变化。17世纪初到19世纪中叶的“儿童救济”时期,儿童被视为家庭私有财产,国家在儿童福利中扮演对家庭最小干预的“补充者”。这一时期,社会生产力快速发展,西方国家逐渐向“高出生—低死亡—高增长”的人口模式转变,儿童群体规模不断扩大。而在工业革命所引发的社会转型过程中,出现了家庭之外的孤儿、弃儿或贫困儿童,威胁到社会秩序的稳定。在此背景下,国家不得不介入其中,以提供最基础的生存救济。从家庭与儿童的关系来看,儿童在这一时期被视为父母的私有财产,因此养育儿童属于父母的责任和家庭的私事。从国家与家庭的关系来看,鉴于儿童养育完全被视作家庭内部事务,因此国家实行不干预家庭的“自由放任主义”。国家只在家庭缺位或无力时,扮演家庭的“补充者”,提供有限的儿童救济。

19世纪下半叶到20世纪80年代的“儿童保护”阶段,国家、家庭与儿童的关系发生了重大转变。这一时期,各类民主政治运动兴起,儿童的主体地位得到重视,社会民主主义等左派思潮的影响力不断增加,国家被赋予了保护公民平等权利的责任。另一方面,随着“低出生—低死亡—低增长”的人口转变到来,社会抚养负担有所减弱,国家有能力为儿童提供更全面的支持与保护。从家庭与儿童的关系来说,法律正式确认儿童不是父母的私有财产,而是具有权利的主体,即儿童被视为完整的个体,享有生存权、发展权、受保护权和参与权。从国家与家庭的关系来看,国家家长主义成为这一阶段的主流思潮,国家开始更积极主动地去干预家庭,从而保护儿童的正当权益。也正是在这一阶段,西方国家普遍建立了普惠型儿童福利,标志着国家承担起儿童福利的主要责任。

20世纪90年代至今的“儿童与家庭福利”阶段,国家在儿童福利的责任上进行了合理收缩,转变为有限干预的“支持者”,国家和家庭共同分担儿童福利的责任。这一时期,西方国家经历了多次经济危机的打击,新自由主义思潮开始盛行,国家福利供给体系亟需调整变革。同时,青少年儿童心理问题、犯罪问题越来越受到关注,教育等家庭功能的重要性日益凸显。因此,在普惠型福利方面,国家的适当退出逐渐成为社会共识。从家庭与儿童的关系来说,社会逐渐认识到原生家庭对于儿童成长的重要作用。因此,在保障儿童安全的前提下,应当尽量保留儿童的原生家庭结构,并通过提供社会服务以支持家庭更好地完成儿童的抚育工作;对于无法保障儿童安全的家庭,也尽可能地将儿童交由其亲属照护或收养,从而保障儿童的健康成长。从国家与家庭的关系来说,国家改变了前一阶段全面干预家庭的做法,转而成为支持家庭、投资儿童的“支持者”。通过社会服务和公共支出等手段,国家帮助家庭更好地抚育儿童,从而实现儿童抚育责任由国家和家庭共同承担。