从数字中国到“数目字”国家

作者: 于君博

摘要:既然“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,那么《数字中国整体布局规划》的愿景是否直面并回应了中国式现代化面临的突出挑战,能否在落地实践中兑现变中国为“数目字上可治理”的国家的使命,就成为了有待严肃检视的问题。沿用经典的组织理性化视角,以中国国家治理体系中的科层制组织为面向,可以提出一个分析国家组织现代化程度的概念框架,并将其用于探讨数字中国、国家组织现代化和中国式现代化三者间的逻辑联系与转化约束。这一概念框架中工具理性与价值理性相平衡的分析原则,有利于纠正视技术引进和融入为组织现代化充分条件的思维偏差,揭示出国家组织的现代化并非单纯技术与工具意义上的效率提升,更关乎其内部对公共价值的多元兼容与动态回应。实现数字中国的愿景不仅需要谋划成本—收益合理、职责分工明确、绩效考核激励相容的技术赋能方案,更需要探索党政之间、央地之间、政府与市场之间、国家与社会之间需求共生和价值共创的“平台”智慧。

关键词:数字中国;数目字管理;国家组织;现代化

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)05-0116-017

一、引言

《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)发布的背景可以上溯至党的十八大特别是党的十八届三中全会后“推进国家治理体系和治理能力现代化”的改革总目标的提出和实施。《规划》指出:“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。”显而易见,中国的决策者着力统筹作为“组织”问题的国家治理体系和治理能力现代化与作为“技术”问题的数字中国建设,在理论上力图打通技术进步与组织变革互为促进的逻辑,在实践中尝试用管理的“软件”与技术的“硬件”相平衡的策略为持续改革提供牵引及保障。

沿着前述逻辑和策略继续深入,数字中国“2522”整体框架的落地既要涉及诸如“打通数字基础设施大动脉”“发展高效协同的数字政务”等主要工作的分解,又要进入到中观层面“条”“块”交错的科层组织,为工作实施寻找机构分工与协同的方案。面对典型的多元、复杂任务,决策者更加迫切地需要简洁而富有整合能力的理论工具,将数字技术推动国家治理体系现代化的宏大议题操作化为治理体系中具体组织的数字化转型问题,从而切实推动《规划》在中观直至微观层面的执行。然而,正如人们在经济和社会发展中所常见的,一旦进入政策的操作实施,理论所要处理的就不再是平衡问题,而是发现并利用不平衡来引发制度变革。【Evans P. B., Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, New Jersey: Princeton University Press, 1995, pp.3-20;艾伯特·赫希曼:《经济发展战略》,潘照东、曹征海译,经济科学出版社1991年版,第90页;道格拉斯·C.诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,杭行译,格致出版社2014年版,第9-98页;Clark J., Uneven Innovation: The Work of Smart Cities, New York: Columbia University Press, 2020, pp.1-31.】具体来讲,当数字中国与国家治理体系和治理能力现代化相平衡的理论议题,伴随政策实践的需求而下移到中观直至微观层面后,决策者和研究者需要转而对照、发现技术创新与国家组织现代化程度间的不平衡,才能把冲突和矛盾变为契机,获得突破和改革的动能。在逻辑上,不平衡的局面可能表现为如下情形:第一,国家组织现代化所需要的技术创新没有发生或者无法获得;第二,技术创新可获得,但国家组织尚缺乏现代化运行所需的其他要件。

上述情形曾被黄仁宇投射至明朝中后期文官组织与西方军事技术及其相配套的国防和财税管理制度间的互动中,基于特定人物同其所属组织的命运建构起著名的“数目字”国家理论,为传统国家组织的现代化转型困境提供了微观和中观层面的解释。“任何好的关于中国的理论,一定是能够穿透中国的历史与现实,解释中国经济社会结构的变与不变,揭示中国与西方的现代化路径的异同”。【周黎安:《如何认识中国?——对话黄宗智先生》,《开放时代》,2019年第3期。】这一理论的影响力相当广泛而持久,以至于能否“让中国成为在数目字上可治理的国家”逐渐成为判定一种先进技术对中国国家治理的价值的标准,成为了先进技术推动中国国家组织现代化必须完成的使命。【泮伟江:《黄仁宇的数目字管理错了吗?》,《读书》,2020年第7期。】而令人遗憾的是,尽管税收、会计、作战、后勤等各类国家组织构成了数目字国家理论的基本分析单元,其中有关国家组织现代化的概念却始终鲜有讨论。就此而言,要将数字中国以技术推动国家治理体系现代化的宏大愿景下沉至可操作的中观组织层面,形成同数目字国家使命的对话并接受其检验,仍然缺少一个概念的连接,即“国家组织现代化”的概念。

二、国家组织现代化的概念框架

在已有文献中寻找国家组织现代化的概念及其分析框架,直接的入口似乎是组织学研究的相关成果。但发生于二十世纪下半叶的组织学研究,重在以已经现代化了的西方国家、市场和社会组织为对象,归纳其建构、运行和变革的理论,其中并不存在一套专门的知识积累,来静态定义传统组织与现代组织的区别,并动态分析前者演变发展为后者的过程和影响因素。【Scott W. R., Institutions and Organizations: Ideas and Interests, Los Angeles: Sage Publications, 2008, pp.20-45;周雪光:《组织社会学十讲》,清华大学出版社2003年版,第1-26页。】类似的定义和分析,不可避免地需要上溯到十九世纪末二十世纪初,从那时兴起的对作为生产和生活组织方式的资本主义的历史反思和批判中来寻找线索。例如,马克思用划分人的三种历史形态建构起了区分相应的组织方式的微观基础:自然经济的组织方式是以人对人的依附性为基础的,作为上层建筑的国家组织因此需要制造统治者的神圣形象来巩固被统治者的依赖和服从,依靠所谓“人在神圣形象中的自我异化”来维持运行。【马克思:《1844年经济学哲学手稿》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社2000年版,第70-100页。】后来,韦伯对此给予了广为人知的经典概括,即前现代社会是一个未经祛魅的世界,组织运行以传统和魅力为合法性基础。【马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,彭强、黄晓京译,陕西师范大学出版社2002年版,第176-177页。】对于支撑现代化的市场经济组织方式中人的形态,马克思将其概括为以物的依赖性为基础的人的独立性,组织运行不再依靠成员间人格化的依附来维系,转而遵循不同技术条件下最有利于资本增殖的逻辑来形成内部的秩序。在前述的组织现代化过程中,个体同其天然具有的发展诉求乃至同其他人类间的自然联系,都在资本增殖逻辑的挤压下发生疏离,不可避免地陷入了“人在非神圣形象中的自我异化”。马克思进一步将这一微观分析应用于资本主义国家组织的运行,指出其形式已演变出“充满了严格规定的权威,以及一套等级分明、匹配社会机能分工的工作过程”【Marx K. and Engels F.,The German Ideology,London:Lawrence and Wishart,1974, pp.33-39;施路赫特:《理性化与官僚化:对韦伯之研究与诠释》,顾忠华译,广西师范大学出版社2004年版,第62-85页。】。至此,官僚制组织形态及其同资本增殖逻辑间的紧密联系开始成为人们提炼国家组织的现代化特征时无法回避的面向。

韦伯将马克思对现代国家组织的官僚制特征分析,在概念和类型(如“理想型”的划分,Ideal Type)上进行了更加细致和系统的发展、完善,而且还超越其资本增殖逻辑,赋予了现代国家的官僚制组织一种精神和文化层次上的“理性”禀赋,也就是后来制度主义所说的“观念”意义上的特质。韦伯强调,必须注意到儒家文化和基督教加尔文教义间适应现世与支配现世的观念差异,才能理解为什么只有后者才能孕育出超越世俗知识的科学精神,从而解释技术革命在科学进步的基础上不断倒逼国家组织在形态上的日益专业化和条理化,并在国家组织运行的合法性权威问题上实现法治对人治的替代。【马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,彭强、黄晓京译,陕西师范大学出版社2002年版,第176-177页;路畅、蒙克:《虔敬主义伦理与普鲁士官僚制精神》,《社会》,2022年第2期。】理性化过程的加深一方面促成了资本主义在西方的胜利和现代官僚制的发展,另一方面也在两者相互契合、推动的进程中加剧了对人类个体的经济和社会行为选择的控制和限定,最终将使人们落入现代组织理性化、官僚化的“铁笼”之中。 【安东尼·吉登斯:《资本主义与现代社会理论:对马克思、涂尔干和韦伯著作的分析》,郭忠华、潘华凌译,上海译文出版社2018年版,第313-319版。】择要回顾马克思和韦伯对以官僚制为特征的国家组织的现代化发生学分析,有助于我们提炼出开篇所述“国家组织现代化”概念中的要素:首先是具备支持专业化分工及其动态拓展的组织结构,形成一种匹配日益复杂的社会经济活动的分“科”能力,并结合特定时代的信息技术水平,运行治理特定规模国家所需要的分“层”方案。该特征旨在确保国家组织能够借助灵活的分工和分层,在公共产品和服务的生产供给中,持续获得效率和规模经济改进的工具优势。其次,建立起寻求去人格化和可计算确定性的组织“合法性”,贯彻一种支配现世、追求理性化的组织伦理。该特征则旨在确保国家组织挣脱神秘主义、极端思想、个人意志和集团利益的控制,获得服务于国民整体福祉和长远利益的价值优势。由此,国家组织现代化的概念应集中指向政治和其他人类组织习得、贯彻工具理性与价值理性,并相对传统组织逐步积累起工具优势与价值优势的过程。

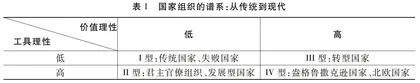

理性化及其支撑下的组织科层化是贯穿国内外现代化研究的历史性主题。【施路赫特:《理性化与官僚化:对韦伯之研究与诠释》,顾忠华译,广西师范大学出版社2004年版,第62-85页;Acemoglu D. and Robinson J. A., “Non-Modernization: Power-Culture Trajectories and the Dynamics of Political Institutions”, Annual Review of Political Science, vol.25, no.1 (February 2022), pp.323-339.】本文在定义国家组织现代化的概念时采用理性化主题和工具理性、价值理性两个具体维度,试图在继承以国家和文化为宏大分析单元的现代化研究成果基础上,为组织层面的微观分析提供更加契合、可操作的框架。通过探讨工具理性和价值理性对组织的独立影响及其交互作用,两种理性间的张力可以得到进一步呈现,经验上传统组织到现代组织间的连续谱系也可以获得类型学上的划分(见表1)。首先,组织层面的理性化,表现为组织对变动的、渐趋多元的社会主流价值观的调适,【Meyer J. W. and Rowan B., “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology, vol.83, no.2 (September 1977), pp.340-363.】由此形成的价值理性帮助组织动态优化目标和选择,在文化、规范等制度层面获得见容于主流价值观的价值优势;然后,进一步驱动组织的工具理性以调适后的目标和选择为约束,改革组织的分工、协作和激励机制,有效兑现组织的价值诉求,获得相对于其他组织在绩效层面上的生产优势。而以科层制为核心的国家组织在由传统向现代的转型过程中,势必受限于历史、环境、禀赋、机遇等因素,出现价值理性和工具理性在不同发展程度下的交互,形成价值优势和生产优势的不同组合,因而进入不同的国家组织现代化状态。比如,在I型低价值理性和低工具理性状态下的国家组织,要么仍未摆脱传统组织奉行相对僵化、单一的价值目标,在管理上依靠暴力强制实现组织内服从和组织间合作的模式;要么经历过政治民主化尝试,但未能在国家组织内翦除一元价值观的统治,也无力在组织管理上贯彻、实施效率导向的分工方案和激励机制,逐步蜕变为失败国家的国家组织。处于II型低价值理性和高工具理性状态下的国家组织,则往往是在特殊的历史窗口和独特自身禀赋的共同作用下,一面维持了一元、集中和权威主导的价值观系统,价值理性并不发达:一面却发育或引进了成熟的科层制管理模式,专业分工的思维和激励相容的制度安排较为发达。在这种状态下,缺少竞争的价值系统和高效率的科层组织交互催生出强大的国家动员能力,支撑起了历史上规模庞大的君主官僚制帝国和二战后快速起飞的发展型国家。但保守僵化、不容挑战的组织价值权威一旦长期存在,便倾向于压制、瓦解创新,借以避免潜在利益集团的滋生、崛起;或者在经历快速发展后,依然在多元、分化的国家组织内部和国家组织与社会组织之间推行强硬的行政控制,通过强化“规制国家”(Regulatory State)来维持单一的价值分配方案,埋下了组织内和组织间对抗冲突的隐患。相比之下,III型和IV型国家组织的价值观形成是兼容组织内不同层级、不同成员、国家组织和其他社会组织的多元价值诉求,经历竞争、平衡和妥协后的产物,体现了较为发达的价值理性。但是,这种发达的国家组织价值理性的维持,要求其筛选得出的价值观被高效转化为集体行动并取得治理绩效,否则多元主体便会丧失对价值理性的信心。这意味着要高效兑现价值理性筛选出的价值诉求,反过来又对国家组织的工具理性提出了更高的要求。当前拉美等民主转型国家的国家组织现代化所面临的主要挑战便是其组织内专业化程度和分工协同效率的低下。